“Le grandi tragedie contemporanee dei rom e dei sinti sono due: il primo è il tentativo di genocidio perpetrato dai nazisti; il secondo è la rimozione di questo sterminio nella coscienza civile” scriveva la presidente nazionale Anpi Carla Nespolo il 16 maggio 2018, in occasione del 74esimo anniversario della rivolta di Rom e Sinti ad Auschwitz, di cui quest’anno ricorre l’80°.

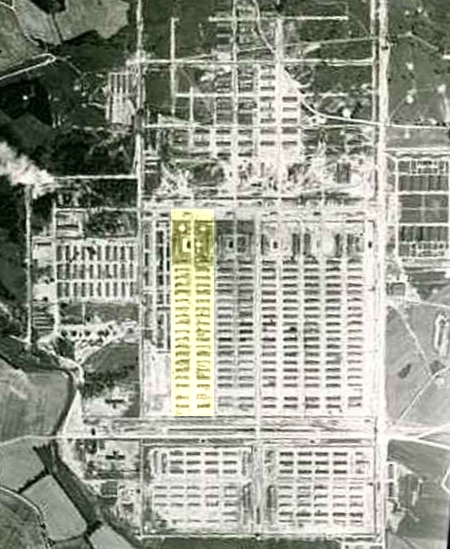

Auschwitz-Birkenau, 16 maggio 1944. L’ordine è dato: in quello stesso giorno tutti e cinquemila i reclusi dello Zigeunerlager, “il campo degli zingari”, devono essere liquidati.

Lo Zigeunerlager è il settore del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau destinato a Rom e Sinti. Le infezioni lì uccidono ogni giorno decine di detenuti e quasi quotidiane sono le razzie del dottor Mengele, molto interessato, per i suoi esperimenti, a quei “bambini di razza inferiore”.

Lo Zigeunerlager è il settore del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau destinato a Rom e Sinti. Le infezioni lì uccidono ogni giorno decine di detenuti e quasi quotidiane sono le razzie del dottor Mengele, molto interessato, per i suoi esperimenti, a quei “bambini di razza inferiore”.

Le SS ricevono l’ordine, circondano l’area per impedire fughe e ordinano di uscire ordinatamente dalle baracche. Inaspettatamente rom e sinti si rifiutano. Johann Schwarzhuber, responsabile del corpo di custodia del campo, cerca di ingannarli e gli urla: “Dobbiamo solo trasferirvi!”, ma nessuno si muove. Sono stati infatti avvertiti delle reali intenzioni delle SS da un prigioniero politico polacco, Tadeusz Joakimoski, e si sono armati di sassi, martelli, picconi e pale, tentando di barricarsi nelle baracche. I tedeschi, stupiti e confusi da tale risposta, rinunciano all’azione.

Quel giorno sul “Kalendarium” di Auschwitz-Birkenau, la raccolta quotidiana degli avvenimenti del campo, si legge: “Davanti al campo arrivano alcuni autocarri da cui scendono SS armati con fucili mitragliatori. Il Comandante ordina agli zingari di abbandonare gli alloggi. Dato che sono stati preavvisati, gli zingari armati di coltelli, vanghe, leve di ferro e pietre, non lasciano le baracche. Sorpresi le SS […] dopo una consultazione […] lasciano il campo BIIE”.

Quel giorno nessun detenuto del Zigeunerlager viene condotto alle camere a gas. Il massacro però è solo rimandato: poche settimane dopo circa 2.000 prigionieri vengono trasferiti in altri lager in cui troveranno quasi immediatamente la morte, i 2.897 rimasti ad Auschwitz-Birkenau verranno uccisi nella notte tra l’1 e il 2 agosto.

Piero Terracina, deportato ad Auschwitz ad appena 15 anni, la ricorderà tutta la vita: “Di quella notte ricordo le urla e i pianti, l’abbaiare dei cani, gli ordini in tedesco e le fiamme che uscivano dai forni crematori. All’improvviso, dopo più di due ore, solo silenzio. La mattina, il primo pensiero fu quello di volgere lo sguardo verso lo Zigeunerlager, era completamente vuoto”.

In tutta Europa i monumenti che ricordano la deportazione e lo sterminio nazifascista dei Romanì si contano sulle dita di una mano. Uno si trova a Berlino, in centro città, inaugurato nel 2012 alla presenza di Angela Merkel; un altro in Italia, a Lanciano, in provincia di Chieti.

Scolpito in pietra della Majella e inaugurato il 5 ottobre 2018, sorge nel “Parco delle Memorie”, un giardino pubblico dedicato alle vittime in Europa dell’odio razziale dei nazifascisti, e accanto a “Villa Sorge”, campo di internamento fascista dal 1940 al settembre 1943. Il monumento raffigura una donna con in braccio un bambino e la gonna impigliata nel filo spinato e ci ricorda, per la sua posizione, le vergognose e incancellabili responsabilità fasciste dell’Europa nell’Olocausto.

Anche la scelta della località non è casuale: il Comune di Lanciano, nel 1952, è stato insignito dal Presidente Einaudi di Medaglia d’Oro al Valor Militare per la guerra di Liberazione, che costò la vita a 11 giovanissimi partigiani oltre a 12 civili massacrati dai nazifascisti per rappresaglia.

Il monumento, già imbrattato e vandalizzato poco dopo l’inaugurazione.

Sono sempre più urgenti attività e strumenti di contrasto all’oblio per scongiurare l’annebbiamento del Porrajmos, il “grande divoramento”, termine con cui Rom e Sinti chiamano la persecuzione e lo sterminio nazifascista.

Solo pochissimi Paesi hanno istituito e inserito nel proprio calendario civile una «Giornata di ricordo dello sterminio nazifascista dei Romanì»; per l’esattezza solamente Polonia, Croazia, Repubblica Ceca, Ucraina e Lituania, scegliendo la data del 2 agosto.

Solo pochissimi Paesi hanno istituito e inserito nel proprio calendario civile una «Giornata di ricordo dello sterminio nazifascista dei Romanì»; per l’esattezza solamente Polonia, Croazia, Repubblica Ceca, Ucraina e Lituania, scegliendo la data del 2 agosto.

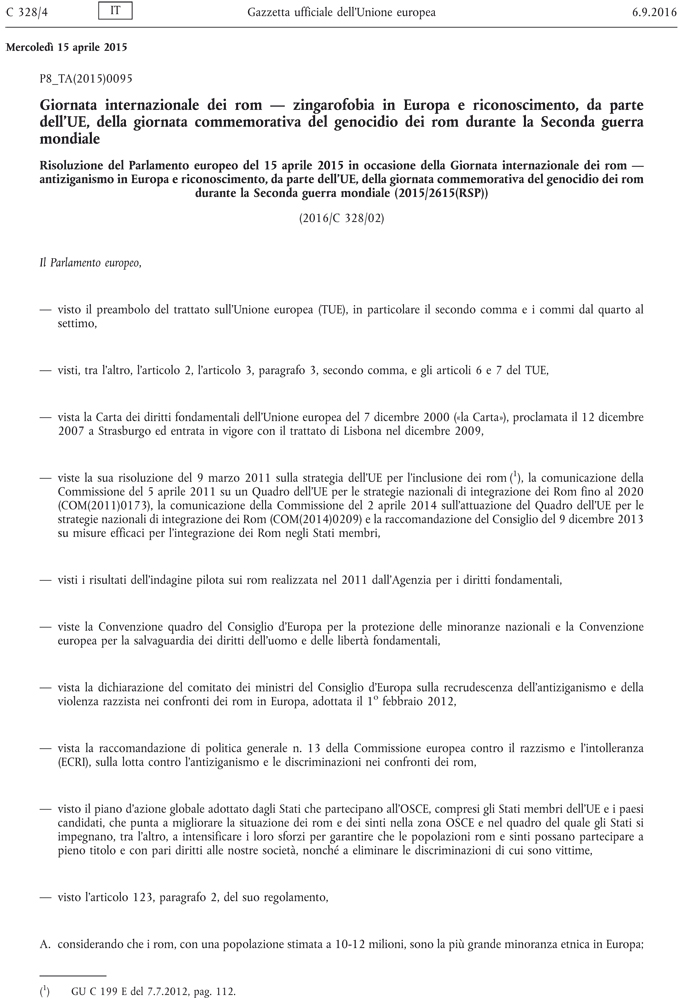

Il 15 aprile 2015 il Parlamento Europeo, con la risoluzione 2015/2615, ha dichiarato che “si dovrebbe istituire una giornata per la commemorazione delle vittime del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale”. In questi quasi dieci anni però non è mai stato fatto.

In rete disinformazione e confusione proliferano: molti dicono che nel 2015 il Parlamento europeo abbia istituito la ricorrenza, altri la confondono con le più diverse commemorazioni. Nonostante l’auspicio del 2015 non c’è, al giorno di oggi, una giornata europea dedicata alla memoria del Porrajmos.

Tra poche settimane si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, colgo l’occasione per lanciare un appello alle candidate e ai candidati di ogni partito, schieramento e orientamento politico: fate giustizia. Con l’accortezza però che questa “giornata europea” non venga fissata per il 2 agosto. Questa data, certamente simbolica, sarebbe totalmente priva dell’efficacia necessaria: quel giorno infatti le scuole sono chiuse e le persone al mare.

Una data simbolica per ricordare il Porrajmos può essere proprio il 16 maggio. In alternativa anche il 16 dicembre, giorno in cui, nel 1942, Heinrich Himmler firmò l’ordine di deportazione dei Sinti e dei Rom tedeschi nei campi di sterminio.

La legge n.211 del 2000 istituisce per il 27 gennaio il “Giorno della Memoria” ma dimentica totalmente rom, sinti e buona parte delle vittime, si intitola: “Legge 20 luglio 200, n.211 – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”. Nel suo brevissimo testo, appena due articoli, si parla dell’istituzione di una giornata: “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte”, dicendo che verranno promossi momenti di “riflessione (…) su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.

Nel 2015 alcuni membri della Commissione Diritti Umani del Senato hanno presentato un disegno di legge per modificare e ampliare titolo e testo della legge 211 del 2000, senza successo alcuno.

L’Italia deve fare i conti con il proprio passato, le responsabilità e i crimini fascisti sono troppo gravi per non essere inequivocabilmente riconosciuti. L’11 settembre 1940 Arturo Bocchini, capo della polizia italiana e ideatore dell’OVRA, dichiara l’intento di combattere la “piaga zingara” attraverso il rastrellamento e il concentramento di tutte le famiglie rom e sinte italiane e ordina a tutti i prefetti di istituire appositi campi di internamento. Ne nascono svariati, alcuni dei quali destinati esclusivamente a Rom e Sinti. Boiano (Campobasso), Agnone (Isernia), Tossicia (Teramo), Prignano sulla Secchia (Modena), Berra (Ferrara), Castello Tesino (Trento).

Le poche tracce oggi rimaste sono abbandonate, inagibili, non visitabili. L’esistenza e l’attività di questi campi è però quantomeno documentata storicamente, di altri non abbiamo più memoria: il campo di concentramento fascista di Rapolla, in Basilicata, ad esempio, non è ancora ufficialmente riconosciuto come luogo di detenzione.

Fortunatamente non mancano anche esempi virtuosi di difesa e valorizzazione della memoria.

Il 22 luglio 2019, con la deliberazione n. 49, il Consiglio Comunale della Città di Cuneo ha approvato la proposta di “inserire la data del 2 agosto nel programma annuale delle iniziative comunali per la commemorazione delle barbarie nazifasciste. “Affinché – si legge sul sito del Comune – si possa costituire un elemento di verità e di memoria per tutta la popolazione e di chiedere al Parlamento italiano di assumere ufficialmente tale data per la celebrazione del Porajmos, come già realizzato in Spagna a partire dal 2016 per iniziativa del Governo di quel Paese.”

Gli strumenti culturali per ricordare il Porrajmos non sono pochi, e anche se poco conosciuti sono spesso ben curati e documentati.

Un’ottima piattaforma è https://www.porrajmos.it/, che ripercorre tutta la storia della persecuzione e contiene importanti approfondimenti sui campi fascisti. Molto curato è anche il libro “La rivolta degli zingari. Auschwitz 1944”, di Cecchi Paone e Pagano, edito da Ugo Mursia Editore, 2009.

Un’ottima piattaforma è https://www.porrajmos.it/, che ripercorre tutta la storia della persecuzione e contiene importanti approfondimenti sui campi fascisti. Molto curato è anche il libro “La rivolta degli zingari. Auschwitz 1944”, di Cecchi Paone e Pagano, edito da Ugo Mursia Editore, 2009.

Sono poi disponibili importanti contenuti multimediali. Giovanni Princigalli, pluripremiato regista cinematografico, sempre impegnato nel racconto delle vicende di chi non ha voce, ha realizzato un corto commemorativo sul Porrajmos usando fotografie, filmati e musiche offerte dal Museo dell’olocausto degli Stati Uniti. Questo lavoro, “Porajmos. In memory of the Roma and Sinti Holocaust”, verrà presentato, in anteprima all’International Documentary Film Festival 2024 di Vienna. Nello stesso festival partecipa, ma in concorso, anche un altro lavoro di Princigalli, il docufilm “La Canzone di Aida” (97 min, 2024).

Sono poi disponibili importanti contenuti multimediali. Giovanni Princigalli, pluripremiato regista cinematografico, sempre impegnato nel racconto delle vicende di chi non ha voce, ha realizzato un corto commemorativo sul Porrajmos usando fotografie, filmati e musiche offerte dal Museo dell’olocausto degli Stati Uniti. Questo lavoro, “Porajmos. In memory of the Roma and Sinti Holocaust”, verrà presentato, in anteprima all’International Documentary Film Festival 2024 di Vienna. Nello stesso festival partecipa, ma in concorso, anche un altro lavoro di Princigalli, il docufilm “La Canzone di Aida” (97 min, 2024).

Fermiamoci ogni tanto a riflettere quali memorie abbiamo smarrito, non come esercizio fine a sé stesso ma nella consapevolezza che l’unica vera arma contro il revisionismo è la Storia nella sua completezza e nella sua tortuosità.

Con quella coraggiosa e disperata rivolta, di cui ricorrono oggi gli ottant’anni, Rom e Sinti non hanno sconfitto i nazisti. Sono riusciti però a inceppare per un attimo la loro scientifica macchina di morte, aprendo forse uno degli unici spiragli di lotta e speranza in quell’inferno in terra che è stato il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Ricordare è importante, lo sappiamo. La memoria del Porajmos è però anche qualcosa di diverso: è il tentativo di ridare, dopo oltre ottanta anni, per quel che possiamo, dignità alle vittime.

Pubblicato mercoledì 15 Maggio 2024

Stampato il 15/05/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/ottantanni-fa-la-rivolta-vittoriosa-di-rom-e-sinti-ad-auschwitz-indagine-sullo-sterminio-dimenticato/