di Marco Caria*

Se ci si pone la domanda: «Dove si parla tedesco in Italia?», la risposta più scontata sembra essere: «in Alto Adige». In realtà quest’ultima è inesatta per almeno due motivi: anzitutto l’Alto Adige non è l’unica zona del nostro Paese in cui si parla tedesco, e poi, a voler essere pignoli, il tedesco non è la lingua naturale nemmeno in Alto Adige, dove è lingua d’insegnamento affiancata a un dialetto bavaro-tirolese che non presuppone neppure un’automatica intercomprensione con la lingua standard. Sottolineata l’esistenza di altri luoghi, “isole” e “penisole” linguistiche in cui è presente una parlata di derivazione germanica, occorre specificare cosa si intenda con tali termini.

Isole, penisole e leggi

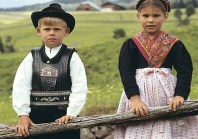

Con “isola linguistica” si vuole significare un territorio dove si parla un idioma differente da quello delle regioni che lo circondano; con “penisole linguistiche” si intendono invece realtà contigue ad altre, collocate fuori dai confini nazionali, dove si usa la stessa lingua. Nell’Italia settentrionale isole linguistiche germanofone sono rappresentate dalle comunità Walser del Piemonte e della Valle d’Aosta, da quelle Cimbre del Trentino e del Veneto, dai gruppi Mocheni del Trentino, Sappadini in Veneto e da Sauris e Timau in Friuli. Penisole germanofone sono quelle dell’Alto Adige e della Val Canale friulana, entrambe al confine con l’Austria. E qui salta subito all’occhio una contraddizione dell’articolo 2 della legge 482/1999 in materia di tutela delle minoranze, che, mettendole tutte nel calderone delle popolazioni di lingua germanica, non tiene conto delle singolarità storiche, linguistiche e sociologiche di ognuna di queste comunità.

Südtirol, minoranza nazionale, più che linguistica

Così ad esempio può essere interessante constatare che per l’Alto Adige o Südtirol, che ha un’estensione di 7.400 kmq e una popolazione di circa 500.000 abitanti (il 70% germanofono, il 26% italofono e il 4% ladino), conviene parlare più di minoranza nazionale che esclusivamente linguistica, poiché la componente germanofona fin dal VII secolo colonizzò la regione e ne diventò il gruppo etnico maggioritario, relegando la più antica popolazione ladina in Val Badia e Val Gardena. Per questo ancor oggi gli Altoatesini si sentono “figli dell'Austria”, Paese di cui fecero parte fino al 1919. Dopo la lunga fase del contenzioso internazionale e del terrorismo, nel secondo dopoguerra, la situazione dell’Alto Adige può considerarsi risolta almeno da un punto di vista legislativo e amministrativo, ma permangono innegabili difficoltà di integrazione fra la maggioranza germanofona e la minoranza italofona ormai da tempo insediatasi sul territorio. Lo Statuto di Autonomia, conferendo a Bolzano larghe forme di autogoverno e dettando le norme di convivenza fra i gruppi, ha introdotto la cosiddetta “proporzionale etnica” che stabilisce ad esempio che la distribuzione degli impieghi pubblici avvenga in base alla consistenza dei gruppi linguistici, privilegiando di fatto la maggioranza germanica. Del resto, persino l’apprendimento del tedesco da parte degli italofoni non risolve del tutto i delicati problemi della convivenza: la lingua standard parlata dai “piefke” (termine grossomodo corrispondente al nostro “terrone”) viene percepita con profondo distacco e utilizzata soltanto nelle situazioni formali e nell'istruzione, mentre la prevalenza del dialetto nel quotidiano rappresenta un ulteriore motivo di scarsa integrazione fra germanofoni e “stranieri”.

Walser sotto il Monte Rosa

Nettamente dissimile è la situazione delle isole linguistiche germanofone: tradizionalmente integrate in un contesto culturale italiano, le loro popolazioni non si considerano comunità dotate di un legame privilegiato con un Paese straniero, pur rimanendo consce e fiere delle loro origini e della loro diversità, che tentano con crescente difficoltà di tutelare e far sopravvivere. Nel profondo nord-ovest alpino in Val d’Aosta e in Piemonte i Walser (da Walliser, cioè originari del Canton Vallese in Svizzera) rischiano l’estinzione della loro lingua, di ceppo alemanno: la consistente emigrazione del secolo scorso, nel quadro del generale spopolamento della montagna, e oggi il disinteresse dei giovani, hanno fatto sì che in alcuni degli insediamenti originari la parlata si sia estinta, riducendo il numero attuale dei parlanti attivi e passivi a circa 3.500 unità, con il picco minimo in Val d’Aosta, dove solo il 17% degli abitanti dei paesi germanofoni di Gressoney-la-Trinité/Creschnau Drifaltigkeit, Gressoney-Saint Jean/Creschnau Sankt Johann e Issime/Eischeme si dichiara di madrelingua walser. Appena più confortante appare la situazione a Macugnaga/z’Makana, Formazza/Pomatt, Rima San Giuseppe/IndRimmu e Alagna/Im Land.

Gli ultimi dei Mocheni

Più a est, in Trentino, i Mocheni (mochen è derivazione dialettale del tedesco machen, “fare”) sono ridotti a 2.276 individui suddivisi fra i tre comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait e Palù del Fersina/Palai en Bersntol. La lingua, di origine alto tedesca, fu importata da coloni bavaresi trasferitisi nel XIII secolo nella valle detta appunto “dei Mocheni”, e già da secoli rischia l’estinzione sempre a causa di flussi di emigrazione e del crescente utilizzo del dialetto trentino, con la conseguenza che oggi la conoscenza reale dell’idioma pertiene a un numero di gran lunga inferiore rispetto agli abitanti dei paesi mocheni.

Cimbri, sappadini e saurani

Sempre in Trentino a Luserna e nella sua frazione di Tezze, e in Veneto nelle province di Verona (Tredici Comuni Veronesi) e Vicenza (Altopiano dei Sette Comuni o di Asiago), avevano sede le storiche comunità dei Cimbri (da tzimbarn, lavorare il legno, e la parola nulla ha a che spartire con i Cimbri sconfitti da Caio Mario nel 101 a.C.). Formatesi a partire dal XIII secolo in seguito a migrazioni dalla Baviera o dall’Austria, queste comunità condividono con i vicini Mocheni il rischio dell’estinzione linguistica: attualmente solo poche centinaia di persone possono dire di parlare il cimbro, diviso nelle sue tre varietà e praticato a livello residuale a Luserna/Lusern, a Giazza/Ljetzan e a Roana/Robaan. Spostandoci dal Veneto in Friuli si trovano ancora le comunità germaniche di Sappada/Plodn (storicamente friulana ma ora in provincia di Belluno), di Sauris/Zahre, Timau/Tischlbong in Carnia, e della Valcanale. Sappada e Sauris hanno in comune un’origine leggendaria, ma in realtà la loro fondazione risale a migrazioni medioevali di coloni provenienti da aree diverse della Val Pusteria, dalla Carinzia e da Lessach. Nonostante si siano dimostrati più legati alle loro tradizioni linguistiche rispetto agli altri gruppi germanofoni minori, anche i sappadini e i saurani hanno assistito al lento declino della loro parlata, ancor più accentuato a Timau, fondato da coloni carinziani tra il X e il XIII secolo, dove solo una minoranza di anziani e adulti è ancora in grado di usare correntemente il dialetto germanico. Timau è infatti più sottoposta di Sauris all’affermazione della lingua italiana e del friulano in quanto semplice frazione di un comune friulanofono. Infine la Valcanale friulana con i suoi comuni di Tarvisio/Tarvis, Malborghetto/Malborgeth, Pontebba/Pontafel e le rispettive frazioni costituisce un caso a parte, poiché in essa esiste una condizione di plurilinguismo per la presenza negli usi locali dell’italiano, del friulano, dello sloveno, del dialetto carinziano e del tedesco standard favorito dai continui rapporti con la Carinzia e l’Austria in generale.

Tutela e rischio di estinzione

Solo le minoranze germaniche marginali e numericamente esigue, dunque, sembrano interessate a un preoccupante degrado linguistico, mentre le due penisole dell’Alto Adige e in misura minore della Valcanale, passata la fase dei tentativi di assimilazione forzata operati dal fascismo, dimostrano una buona tenuta, anche grazie ai loro rapporti col Paese confinante. Se in Alto Adige la tradizione dell’utilizzo del tedesco non è mai venuta meno a partire dal secondo dopoguerra, con una presenza preponderante di tale lingua, soprattutto dopo l’attuazione dell’autonomia amministrativa, in tutte le pratiche quotidiane e nell’insegnamento, gli sforzi fatti dalle amministrazioni locali per arginare il fenomeno del regresso linguistico presso le comunità germanofone minori hanno consentito in molti casi l’inserimento dei dialetti locali nelle scuole, l’istituzione di enti preposti alla loro tutela, la realizzazione di dizionari e grammatiche, libri e riviste che potranno forse favorire la riscoperta anche da parte dei giovani di questo patrimonio linguistico e culturale, in modo che abbia ancora un senso parlarne usando un ottimistico tempo presente e non un melanconico passato.

*Marco Caria (Alghero 1976) si è laureato in Lingue e Letterature straniere nel 2001 presso l’Università degli Studi di Sassari. Specializzato in Lingua tedesca, ha scritto una tesi dal titolo Zwischen Hochsprache und Mundart in Österreich: l’Austria e le sue parlate attraverso la storia, la letteratura, la quotidianità sulle tematiche riguardanti i dialetti tedeschi e delle minoranze alloglotte austriache e il loro utilizzo in rapporto al tedesco standard. Ha pubblicato sulla rivista online «Intralinea» dell’Università di Bologna la traduzione dal dialetto viennese in italiano, e relativo commento, di due poesie del poeta Walter Bäck. Fa parte dei “Giovani Germanisti” dell’Università di Palermo e della “Deutscher Germanistenverband” dell’Università di Friburgo (D). Attualmente è dottorando presso la Scuola di Dottorato in Scienze dei Sistemi culturali (Ateneo di Sassari) con un progetto di ricerca inerente alle minoranze germaniche italiane dell’Italia nord-orientale.

© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata