Jane Eyre: trama, personaggi e commento

Jane Eyre: analisi, trama, personaggi e commento del capolavoro di Charlotte Brontë del 1847, da cui è stato anche tratto un film

Jane Eyre

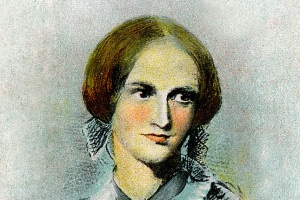

Jane Eyre è il libro più famoso di Charlotte Brontë , una delle tre sorelle scrittrici che raccontarono magistralmente le contraddizioni e le difficoltà dell'età vittoriana.

Il romanzo narra l'amore tormentato tra la protagonista ed il misterioso Mr. Rochester, incarnando nel peronaggio di Jane tutti gli ideali dell'eroina indipendente e passionale che l'epoca, attraverso le sue scrittrici e la tendenza romantica del periodo, stava imparando a conoscere.

Dal libro, scritto nel 1847, sono stati anche tratti diversi film.

Trama

La trama del romanzo ruota attorno alla difficile e tormentata storia d'amore fra la protagonista Jane Eyre e il signor Rochester, tipico eroe byroniano tormentato da segreti inconfessabili.

Jane è un'orfana che dopo la morte dei suoi genitori viene affidata alle cure degli zii. Alla morte dell'amato zio, l'educazione di Jane viene affidata alla zia, che la cresce senza affetto, facendola sentire un peso in casa. Anche i cugini la isolano, ma il carattere di Jane si manifesta molto presto. La ragazza si ribella al bullismo dei cugini e alle ingiustizie della zia, e viene affidata a una casa di carità per ragazze orfane.

Il temperamento e la forza di volontà di Jane la portano ad eccellere negli studi e ad affrontare e superare alcuni momenti difficili, come la morte di alcune sue care amiche per le scarse condizioni igieniche in cui era tenuta la struttura.

Jane diventa dapprima insegnante presso l'istituto, poi istitutrice presso la residenza di Thornfield Hall, in cui risiedono i Rochester. Qui insegna alla figlia del proprietario, l'affascinante e misterioso signor Rochester.

Jane resta subito colpida dall'uomo, che però decide di sposarsi con Blanche Ingram, una bellissima donna interessata solo al suo patrimonio. Il signor Rochester, che si accorge dell'intelligenza di Jane e ne viene catturato, decide però di rinunciare al matrimonio con la bella Blanche, e a seguito di diverse traversie, chiede la mano di Jane.

Purtroppo l'uomo nasconde un terribile segreto: è ancora sposato con una donna, Bertha Mason. Sua moglie soffre di problemi mentali, e per questo viene tenuta segregata in soffitta, come richiesto dal codice comportamentale dell'età vittoriana, che vedeva la pazzia come una vergogna da nascondere.

Jane, scoperto il segreto, decide di partire. Vinee accolta presso la casa di St. John Rivers, un uomo di chiesa che vive con le sue due sorelle. Jane trova lavoro presso una scuola rurale e approfondisce la conoscenza di John e della sua famiglia, al punto che quando a John arriva una grossa eredità decide di dividerla anche con lei. Le chiede di sposarlo, ma lei rifiuta e torna dal suo primo e vero amore, il signor Rochester.

Quando arriva di nuovo a Thornfield, Jane scopre che Bertha ha fatto scoppiare un incendio che ha distrutto tutto: lei è morta nelle fiamme, mentre suo marito è rimasto cieco e mutilato. Jane sposa Rochester e insieme hanno un figlio. Alla fine del romanzo, Rochester riacquista la vista da un occhio, potendo così vedere il loro bambino.

Personaggi

Il romanzo ruota attorno a tre personaggi fondamentali, più altri "di contorno", ma ugualmente importanti per lo sviluppo della storia e del carattere della protagonista (ad es.

la zia, Blanche).

Jane Eyre

Jane Eyre: durante tutto il corso del romanzo si riferisce al lettore raccontandogli e informandolo dei fatti avvenuti, ma anche delle emozioni provate scaturite da questi fatti. È dunque sempre la visione di Jane quella che ci viene presentata e dobbiamo cercare di ricostruire i fatti per come sono accaduti, non per come li vede Jane. Anche nell’epilogo Jane si riferisce al lettore, informandolo del matrimonio con Rochester, considerato come il raggiungimento di un obiettivo socio-economico (“Reader, I married him”). Jane chiama a testimoniare il lettore del proprio matrimonio. È il momento di chiusura per cui ogni cosa torna al proprio posto, tutto si sistema. Alla fine Jane è la legittima moglie di Rochester, non l’amante, come avrebbe voluto lui. Non c’è più nulla che possa offuscare l’integrità morale di Jane.

Molto importante è ricordare l’affermazione di un’amica dell'autrice, che sosteneva che le donne priva di fortuna e di bellezza avrebbero fatto bene a non sposarsi mai. Jane, eroina del romanzo, priva di bellezza e di fortuna, ha qualcosa in più: il desiderio, che diventa quasi ossessione.

Rochester

L'incendio di cui si viene a sapere al termine del romanzo porta via dal passato di Rochester ogni degradazione morale: vengono distrutti sia il castello che gli anni di peccato. Da questo incendio l'uomo rimane profondamente colpito fisicamente, uscendone rovinato alla vista e alle mani. Il discorso sulla cecità può essere anche considerato dal punto di vista eroico, come se la perdita della vista fosse in favore di una veggenza. In ogni caso, dopo un periodo di sofferenza, riacquisterà la vista da un occhio e potrà vedere il figlio.

È dunque un personaggio sconfitto? Diremo di sì, ma più che sconfitto è trasformato, quasi irriconoscibile. All’inizio è infatti il tipico eroe byroniano, è annoiato, malinconico, ora è invece un vecchio albero, un vecchio ippocastano spaccato dal fulmine. L’idea del fulmine rende il concetto della vita spaccata a metà, ossia delle due fasi della vita dell’uomo. Prima era un mostro, ora è un uomo giusto per Jane, la quale ha fatto mettere la testa a posta a un Don Giovanni.

Bertha

Bertha: non viene mai indicata come Mrs. Rochester. La sua identità, anzi, viene negata. Simbolo di ciò è il suo aspetto fisico: ha il volto coperto dai capelli che le nascondono anche gli occhi. Rochester si giustifica quando tutta la verità viene fuori e racconta delle depravazioni di Bertha, ereditate da una famiglia di folli (anche la madre era pazza e rinchiusa), e parla di un inganno ordito a suo danno, un matrimonio contratto solo per denaro e organizzato dal padre, con una donna che non stimava, non amava e neanche conosceva.

Bertha sembrerebbe un'antagonista di Jane. È un'entità assente ma che influenza fortemente azioni e pensieri dei protagonisti, soprattutto Rochester, non è visibile ma è udibile in quanto le sue risate e grida talvolta irrompono nel romanzo.

Rochester la tiene in soffitta reclusa ma la Jane autobiografa cerca di giustificare le azioni di Rochester facendo leva sui vizi i Bertha, ritenuti dalla società vittoriana gravi peccati: sessualità eccessiva, animalità, corruzione e depravazione. La sua malattia mentale è gravissima per cui non c'è altra possibilità se non quella di rinchiuderla, anche se conserva tratti minimi di umanità.

Oltre ad essere la rappresentazione della sessualità, è anche la mote, la follia, il mistero e le tentazioni di morte. Si tratta superficialmente di un’antagonista di Jane, ma nel profondo è “amica” di Jane, oltre che nemica. È esattamente un punto di crisi. Nel momento in cui Jane scoprirà l’inganno, infatti, al momento del matrimonio, deciderà di andarsene, comprendendo che Rochester non vuole una moglie. Tornerà solo più tardi, per poi sposarsi davvero. Senza l’intervento di Berta, personaggio davvero fondamentale, a Jane non sarebbe stato possibile comprendere la vera natura di Rochester.

Jane Eyre, analisi critica

La storia di Jane, narrata in prima persona, comincia con la storia di una bambina che subisce le angherie dei cugini e l’ostracismo della zia Reed, che invece di adottare affettivamente la bambina come aveva promesso al marito, fratello della madre di Jane in punto di morte, la priva di ogni affetto. Jane appare subito come un’intrusa, discriminata e sola, mentre Gatesheas Hall appare come uno spazio privo di simpatia e solidarietà umana, un macrocosmo vittoriano, ovvero la presentazione di un quadro familiare fatto di ipocrisia e ingiustizie.

Autobiografia e obiettivi di vita

Per capire il meccanismo dell’autobiografia occorre prendere in considerazione un altro inizio, ovvero il momento in cui Jane autobiografa informa il lettore del suo matrimonio con Rochester. Questo significa il raggiungimento del suo obiettivo socio-economico e assieme il completamento del percorso di donna che ha cercato nell’amore la sua realizzazione. Nell’ultimo capitolo, la conclusion, felicità e appagamento risultano il risultato dell’evento matrimoniale. Le scene della conclusion sono cruciali: mostrano come ogni cosa torna al proprio posto. Jane è diventata moglie legittima di Rochester e a questo punto può dire ai domestici Mary e a John di essere lei la padrona.

La società vittoriana

La normalità rappresentata è quella della società vittoriana, la quale non poteva e non doveva essere scandalizzata dalle amanti di Rochester, della sua vita bohémienne a Parigi, ma che era invece pronta a stigmatizzare gli atti di ribellione e di autoaffermazione di un’istitutrice che cerca di difendere la sua dignità di donna e la sua verginità. Jane non vuole perdere Rochester ma non vuole nemmeno essere una delle tante “prostitute” del padrone.

Nell’epilogo Jane è parzialmente trionfante rispetto a Rochester poiché lui adesso appare come un aquila in gabbia, costretto alla normalità appartata di Ferndean e a dimenticare il suo precedente stato di cosmopolitismo. Ha comunque ottenuto, in linea con i valori dell’epoca, una moglie casta e un figlio maschio per dare continuità genealogica alla sua casata.

La trasformazione di Rochester

Da Rochester è rimossa ogni macchia contaminata dal male che lo aveva caratterizzato in passato tramite l’incendio di Thornfield Hall: a essere distrutto non sarà solo il castello, ma anche gli anni di peccato del padrone, che appare simbolicamente punito con la perdita di una mano e della vista. L’ex maggiordomo di famiglia dirà a Jane che: some say that was a just judgement on him for keeping her first marriage secret, and wanting to take another wife while he had one living.

Il termine judgement è qui inteso come condanna. Simbolica appare anche la cecità di Rochester che rimanda ad altre mitiche cecità come quella del Sansone biblico. Tuttavia, dopo un periodo di purificante sofferenza, Rochester riacquista la vista ad un occhio e potrà ammirare così il figlio. Ora Rochester è l’uomo giusto per Jane che può dire Reader, I married him. Questa frase non è proprio una frase che rispecchia il codice vittoriano. Infatti essa sembra dire “io Jane, una povera orfana, ho fermamente voluto e infine sono riuscita a sposare lui, il mio eroe byroniano”. Si tratta di un’inversione di ruoli uomo- donna in una società in cui quest’ultima non doveva avere diritto di parola dinnanzi la società. La voce narrante qui invece dichiara che è lei la protagonista e l’artefice dei suo matrimonio.

L’incipit rivela un io narrante che rispetto ai procedimenti tipici dell’autobiografia preferisce nascondersi.

Già dal 1° capitolo si capiscono i meccanismi della narrazione (dal p.d.v semantico strutturale). L’io narrante non si presenta dicendo “il mio nome è…” come accade in romanzi come David Copperfield e Great Expectations ma, al contrario, nelle frasi non trapela soggettività (There was no possibility of taking a walk that day….. citazione p.82 e p.7 di Jane Eyre) notiamo che all’inizio del romanzo emergono subito le tematiche della privazione e della negazione: a Jane sono negati infatti gli affetti così come la possibilità di esistere e di esprimersi. Nella parte esaminata la negatività ambientale è lessicalizzata nella negazione grammaticale (no possibility, no company, out of the question) ed emerge così una privazione del calore umano ma anche di calore reale poiché mentre la famiglia è raccolta attorno al caminetto, Jane rimane esclusa.

La metafora del freddo

Sin dal primo capitolo dunque la percezione dell’io narrante è legata alla percezione del freddo che oltre a possedere una valenza metaforica, fa parte della triade “corpo/freddo/sofferenza” che ritroviamo durante tutto il romanzo, fino al momento del matrimonio con Rochester. Jane bambina è accusata continuamente dalla zia che le chiede di essere più socievole e disponibile e più sincera (Nel quadro della società vittoriana il più grande peccato di Jane sarebbe appunto la dissimulazione ovvero la capacità di mentire). Se Jane si trova sola è dunque colpa propria.

Nonostante sia sola, la solitudine diventa per Jane il terreno ideale per costruire la sua identità femminile contro il mondo. Jane da grande sarà lo specchio di Jane bambina: dopo il fallito matrimonio con Rochester infatti ella dirà I care for myself. The more solitary, the more friendless, the more unsustained I am, the more I will respect myself.

L'infanzia di Jane Eyre

Tornando alla scena di Jane bambina, ella si rifugia nello spazio tra la tenda e la vetrata della finestra. Questa opposizione risulta simbolica poiché la tenda è rossa (come la red room) ed è opprimente mentre la finestra rappresenta un varco verso l’esterno, un varco psicologico ma che prelude la successiva fuga di Jane da Gateshead Hall. Il libro che sta sfogliando – la storia degli uccelli inglesi di Bewick – dove la terra appare desolata, e il mondo pieno di peccati, di punizioni e penitenze dantesche, è visto da Jane come un’ancora di salvezza: le consente di immaginare cieli alti e di proiettare se stessa in altre terre e altri mondi mentre le descrizioni degli uccelli che marini che affrontano le tempeste ripropongono un eco romantico. Questo libro inoltre era uno dei libri formativi della famiglia Bronte. Jane dice with Bewick on my knee, I was then happy: happy at least in my way: Jane è felice per quanto poteva essere felice una bambina sola e senza alcun affetto. La scena è interrotta dal cugino John che scopre il suo nascondiglio, le lancia il libro contro e la ferisce.

Jane allora perde il controllo e si difende e per questo viene chiusa nella Red Room, una stanza totalmente buia che evoca in lei scene di spaventosi fantasmi. Si passa dallo spazio protettivo della finestra (felicità) a uno buio e spaventoso (infelicità). L’esperienza scuote Jane e, da quel momento, ne determina scelte e percorsi. Ella perde i sensi e al suo risveglio è come se avesse subito un rito di passaggio, che la porta ad una nuova fase della sua vita. Jane per reazione, inizia a sentire il bisogno di affermare la sua personalità e infatti si scaglia contro la zia Reed sfogandosi riguardo al modo ingiusto in cui è sempre stata trattata ed esprimendo il suo disprezzo verso la donna. La zia legge in questo sfogo i segni di una malattia psichica: nella società vittoriana infatti, l’incapacità di esercitare autocontrollo è vista come segno di debolezza mentale. Proprio per questo la zia decide di liberarsene temendo anche che possa contagiare la sua famiglia e la manda nella scuola di Lowood.

Charlotte Brontë e l'Età vittoriana

Charlotte Bronte nasce a Thornton, figlia di un pastore: ha due sorelle e un fratello. Poi si sposa a Haworth.

Prima le viene impartita un'educazione domestica, poi viene inviata in collegio. Incoraggiate dal padre, le tre sorelle scrivono poesie con degli pseudonimi in cui scelgono di mantenere la prima lettera del cognome e del nome:

- Currer Bell Charlotte

- Ellis Bell Emily 1846

- Acton Bell Ann

Il suo approccio al mondo esterno è fatto in modo autonomo e non grazie al matrimonio.

Alcune fasi fondamentali della sua carriera e della sua vita:

- 1847 1° romanzo The Professor, Jane Eyre

- Ann pubblica Agnes Grey

- L'anno successivo visto il successo, il pubblico vuole sapere chi sono gli autori. Così avviene lo svelamento.

- 1848: muore il fratello, poi Emily e poi Ann.

- 1849: Charlotte visita Londra e pubblica "Shirley". Avviene l'incontro con Gaskell: grazie a questo rapporto, dopo la morte di Charlotte, Gaskell scrive la sua biografia.

- 1851: Charlotte visita la Great Ex. Entra in contatto con William Thackery, autore di Vanity Fair. Si ha un successo dietro l'altro.

- 1851: pubblica "Villette"

- 1854: si sposa con un reverendo - muore di parto

- 1857 pubblicazione di The Professor e The Life di Gaskell, testo che la consacra.

Life of Charlotte Brontë

L’entrata di Charlotte, Emily e Anne Bronte in letteratura ha creato un effetto esplosivo. I loro romanzi sono estremamente innovativi e mostrano un nuovo volto della letteratura. La consolidazione del “mito” brontiano avvenne ancor di più attraverso la celebrata Life of Charlotte Bronte scritta da Elizabeth Gaskell. Questa biografia mirava a dare un’immagine estremamente “morale” delle opere e della vita di Charlotte, mostrando il ritratto di una donna che riesce ad affrontare le difficoltà della vita con una pia sopportazione e con una forza d’animo che solo una forte religiosità avrebbe potuto sostenere. Quella che viene descritta è insomma una specie di santa dell’età vittoriana.

La Life era stata commissionata dal padre di Charlotte, il reverendo Patrick Bronte, il quale aveva chiesto a Elizabeth Gaskell di onorare la memoria della figlia raccontandone la vita solo due mesi dopo la sua morte. L’impresa era davvero difficile, dato che Charlotte era morta da cosi poco tempo, il che significava che parenti, amici e conoscenti che avevano conosciuto la scrittrice avrebbero potuto essere in disaccordo con la versione dei fatti proposta. Nonostante la buona volontà della Gaskell, la biografia suscitò infatti un vespaio, apparentemente scontentando tutti, anche Patrick Bronte. Ma il ritratto, come abbiamo detto, era totalmente edificante, poiché la Gaskell aveva omesso tutto ciò che avrebbe potuto intaccare l’integrità morale di Charlotte Bronte: veniva mostrata una Charlotte pura e pia, incapace di ribellione o trasgressione, una Charlotte che strideva totalmente con l’immagine di donna che i lettori riescono a vedere attraverso i suoi romanzi.

Patrick Bronte, irlandese di umili origini, aveva vinto una borsa di studio per Cambridge ed era riuscito ad affermarsi nonostante le difficoltà economiche, alimentando dentro di sé ambizioni di grandezza letteraria, ambizioni che trasmise ai propri figli. Anche in Charlotte infatti possiamo rintracciare ambizione letteraria e desiderio di affermazione in un ambiente familiare stimolante e pieno di rivalità. Siamo lontani dunque dal ritratto della Gaskell che va ad appiattire ogni voce anticonformista della scrittrice.

La contraddizione tra la Life e i personaggi femminili di Charlotte, è una contraddizione che caratterizza l’intera società vittoriana in cui era fondamentale tenere distinti in modo netto il ruolo maschile da quello femminile. Di conseguenza tutte quelle donne che aspirano alla realizzazione di sé non possono che vivere all’interno di un conflitto: al dentro, ribelle e insoddisfatto, si oppone il fuori, ortodosso e appagato; è necessario che la donna porti la maschera imposta dalla norma per non essere condannata dall’opinione pubblica. Questa contraddizione in Charlotte finisce per essere assorbita dal tessuto narrativo: il ribellismo interiore di eroine come Jane Eyre. La storia si conclude con l'eroina che fa un passo indietro, restaurando l’armonia sociale, l’equilibrio interiore e raggiungendo sicurezza economica e ruolo sociale.

Le eroine di Charlotte vivono la condizione femminile con grande sofferenza ma nonostante molte volte esse siano sul punto di perdere il controllo di sé fino a diventare potenziali “pazze della soffitta”, esse sanno mettere in campo al momento opportuno strategie di autodifesa per sopravvivere e imporre la loro parola.

Elementi autobiografici nei romanzi delle sorelle Brontë

Le sorelle Bronte drammatizzano le storie di donne che svolgono un lavoro che è per sua natura conflittuale ovvero quello delle istitutrici. Per una ragazza di ceto medio essere una istitutrice significava essere al centro di una contraddizione sociale. Questa contraddizione è espressa molto bene da Katrin Hughes nella monografia The victorian Governess. Le istitutrici vivono questa contraddizione, sanno di essere culturalmente superiori e socialmente inferiori rispetto alla famiglia in cui prestano servizio. La figura dell’istitutrice è dunque la figura della negazione della propria voce, la negazione di sé. Non a caso, in Jane Eyre la rivale in amore, l’aristocratica Blanche Ingram, si esprime in maniera negativa sulle istitutrici, riferendosi alla propria esperienza personale descrivendole come ridicole e detestabili.

Al centro dell’educazione di Charlotte c’è di sicuro il ruolo avuto dal padre, le cui ambizioni si riversarono sui figli, e anche quello della madre Maria Branwell, cresciuta in Cornovaglia nel pieno fervore del metodismo, una fede che aveva riconosciuto il diritto alla predicazione anche alle donne, e dotata di spiritualità e cultura.

La biblioteca del padre fu dunque fondamentale per la prima fase formativa di Charlotte, Emily, Anne e Maria. All’interno del gruppo Charlotte ebbe un ruolo molto importante: fu lei che a soli dieci anni cominciò a immaginare storie in cui i personaggi reali mischiavano le loro voci con personaggi fittizi e realtà e finzione si fondevano.

Il rapporto con Lord Byron

La figura di eroe-poeta che più determinò a definire i contorni dell’immaginazione Brontiana fu Byron che entra nella loro formazione non solo come l’autore di Child Harold’s pilgrimage e del Don Juan ma anche come modello da imitare nella sua irrequieta e dannata esplorazione dell’animo umano.

La Charlotte adolescente si chiedeva come mai la letteratura romantica non avesse voci femminili e raccontasse solo storie di uomini che affrontavano tempeste e mai di donne ribelli.

Una ventina di anni dopo essa risponderà a questi interrogativi proprio con Jane Eyre, personaggio che ricodifica in chiave femminile l’individualismo romantico, mettendo in mostra aspetti della donna che poco si accordavano con la mentalità maschilista del tempo.

Byron era anche ammirato dai Bronte per il suo cosmopolitismo poiché essi erano molto interessati alla geografia: si divertivano a disegnare città immaginarie, inventare catene montuose, arcipelaghi, laghi e fiumi; tutte fantasie alimentate non solo dalla lettura di Byron ma anche dai paesaggi esotici e favolosi delle Mille e una notte, uno dei libri preferiti di Charlotte.

Nel giugno del 1829 in occasione del 12esimo compleanno del figlio Branwell, il reverendo gli regalò una scatola di soldatini di legno che subito misero in moto la fantasia dei bambini. Branwell era impegnato nella descrizione delle battaglie e delle lotte politiche per il potere, Charlotte invece si dedicava alle vicende amorose dei suoi personaggi. Sin dall’adolescenza dunque Charlotte ci appare dotata di una grande maturità artistica.

Stessa cosa varrà per Emily: echi della saga di Gondal sono percepibili in Wuthering Heights. Possiamo dire dunque in definitiva che romanzi come Wuthering Heights e Jane Eyre trovano nelle saghe la loro matrice immaginativa.

Le critiche al romanzo

Il romanzo viene pubblicato nell’ottobre del 1847 con lo pseudonimo Currer Bell (nome che non lasciava trapelare il sesso dell’autore). In poche settimane il romanzo divenne l’argomento del giorno nei salotti letterari, le copie andarono a ruba e alla fine dell’anno l’autrice aveva guadagnato cento sterline in diritti di autore. La prima tiratura di 2500 copie era andata infatti esaurita in poche settimane e già nel gennaio 1848 si era avuta la prima ristampa. Il romanzo della prima ristampa venne dedicato a W.M Thackeray che aveva espresso giudizi positivi sul romanzo, espressi in una lettera all’editore a causa dell’anonimato dell’autore del libro in cui diceva “chi possa essere l’autore non riesco a immaginarlo - se una donna, conosce la lingua meglio di molte signore e ha un’istruzione classica (…) alcuni dei passi d’amore mi hanno fatto piangere”.

Charlotte non sapeva però che dal 1840 la moglie di Thackeray, non diversamente da Bertha Mason, viveva come una reclusa a causa della sua follia. Questo fatto era abbastanza noto in tutti gli ambienti letterari londinesi per cui molti ritennero che l’autrice del romanzo fosse proprio l’istitutrice di casa Thackeray.

Intanto anche le sorelle Emily e Anne nel dicembre dello stesso anno pubblicavano Wuthering Heights e Agnes Grey con i nomi di Ellis e Acton Bell, cosa che fece aumentare ancora di più la curiosità riguardo l’identità degli autori.

Nella prefazione alla prima ristampa troviamo invece la risposta di Charlotte nei confronti di quei recensori che avevano visto in Jane Eyre un romanzo non rispettoso della morale comune, definendolo come improper e cioè non rispettoso delle convenzioni sociali e dei codici comportamentali comunemente accettati.

L'autrice risponde che la convenzionalità non è la moralità.