Seit über 800 Jahren thront die Veste Oberhaus über der niederbayerischen Stadt Passau. Früher kämpften die Bürger gegen den Burgherrn, heute sind die Bewohner der Dreiflüssestadt stolz auf die Festung, die mit ihrem Museum jährlich Zehntausende Besucher anzieht. Im Jubiläumsjahr wird die Geschichte einer der größten erhaltenen Burganlagen Europas wieder lebendig.

Vorbild Regensburg

Aus leidvoller Erfahrung wussten die Fürstbischöfe seit Langem, dass sie nicht nur ihre unmittelbaren Nachbarn in Bayern und Österreich, sondern auch die eigenen Bürger stets im Blick behalten sollten. Schon als Bischof Ulrich II. im Jahr 1219 den Grundstein für die Burg auf dem Georgsberg legte, ging es ihm um die Sicherung seiner Macht gegenüber den Untertanen. 1298 kam es zum ersten Aufstand: Die Bürger wollten sich nicht länger der Geistlichkeit unterwerfen, sondern eine unabhängige Stadt, die sie selbst verwalteten, ähnlich der Freien Reichsstadt Regensburg. Sie erhoben sich erneut im 14. Jahrhundert, doch jeder Aufstand schlug fehl. Dafür ging die Rechnung der Fürstbischöfe auf, die in den Ausbau der Veste Oberhaus investiert hatten, wo sie sich verschanzten und die Stadt mit Steinkugeln beschießen ließen.

Italien als Inspiration

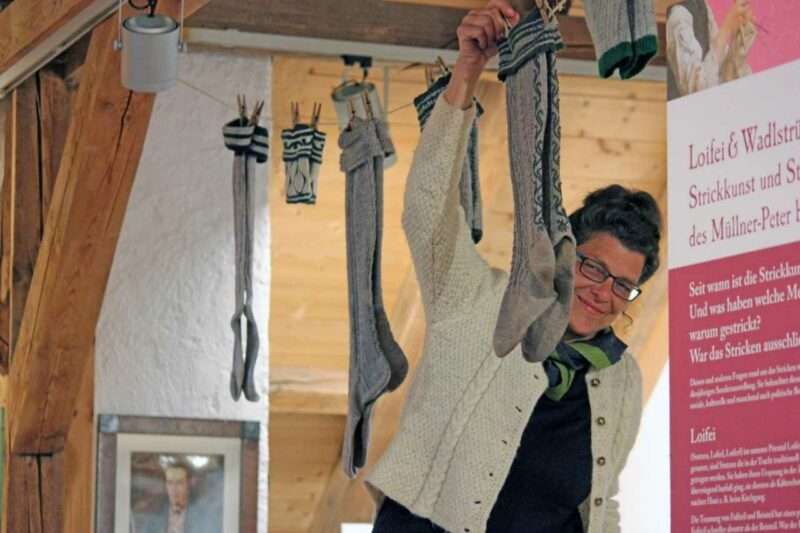

„Man hatte hier auf dem Felsen, auf dem die Veste steht, einfach nicht mehr Platz.“ Die Historikerin geht davon aus, dass der Saal dekoriert gewesen war. Die Ornamentfelder befinden sich heute im Bayerischen Nationalmuseum, wo vieles für die „Passauer Stube“ fest verbaut wurde. Fürstbischof Christoph von Schachner war stark von Italien beeinflusst, der Wiege der Renaissance. Er selbst hatte nicht mehr viel von dem nach ihm benannten Gebäude: Am 3. Januar 1500 starb er plötzlich, vermutlich an den Folgen eines Schlaganfalls. Doch sein Bau steht nun im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses: Es ist eines der wenigen Burggebäude, die noch ihr schräges Originaldach besitze. In den Balken konnten Bauforscher kürzlich nachweisen, dass das Gebäude 70 Jahre älter ist als ursprünglich angenommen – für die Historiker eine Sensation. „Das ist einer der frühesten Renaissance-Bauten nördlich der Alpen“, stellt die Museumsleiterin fest.

Beeindruckender Panoramablick

Ein spektakulärer Ausblick begegnet einem auch in der Privatkapelle des Fürstbischofs in dessen Gemächern. Von hohen Erkerfenstern aus sieht man auf die Flüsse Ilz, Donau und Inn, dahinter erstreckt sich die hügelige Landschaft. In der Renaissance wurde die Natur auch als ästhetischer Genuss wahrgenommen. Die weite Sicht wirkt wie eine Metapher für das Erwachen des geistigen Lebens. „Man erkennt auch einen gewissen intellektuellen Anspruch darin, dass die Kapelle dem Heiligen Hieronymus gewidmet ist“, sagt Dr. Buchhold. Hieronymus gilt als der gelehrteste der lateinischen Kirchenväter. Die Wände der Privatgemächer zierten ursprünglich Fresken, die Jagdszenen darstellten, doch in den 1930er Jahren wurden sie abgeschlagen. Heute sind die Räume schmucklos, zeugen aber dennoch vom „modernen“ Geschmack der Fürstbischöfe.

Der Bergfried der Veste

Die Kapelle ist nur ein kleines, aber wesentliches Überbleibsel aus der Entstehungszeit der Burg. „Es gab auch einen riesigen Bergfried“, erzählt die Historikerin. Das war ein Hauptturm einer mittelalterlichen Burg. Man kann seinen Standort noch lokalisieren, aber von ihm selbst ist nichts mehr erhalten: Im 17. Jahrhundert wurde er abgerissen. Reichlich spät, wenn man bedenkt, wie wenig Platz der Felsen bot, auf dem die Burg steht. Warum riss man ihn nicht früher ab? „Vermutlich ließ man den Bergfried stehen, weil man damit zeigte, dass man auf eine lange Geschichte zurückblickte.“ Die Legitimierung der Macht war besonders für die Fürstbischöfe wichtig, die anders als weltliche Herrscher keine Erbfolge hatten.

Dieser Beitrag stammt aus dem Archiv. Hier finden Sie die aktuelle Ausgabe von Bayerns Bestes.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.

Mehr erfahren

Diesen Beitrag teilen auf: