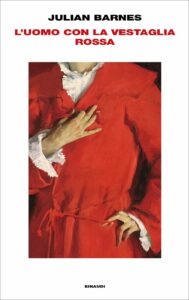

Ciò che mi ha incuriosito è stato il nome, o meglio, il cognome nel titolo del quadro. Dottor Pozzi a casa. Chi era questo Dottor Pozzi? Perché era così importante da essere stato immortalato da John Singer Sargent, il maestro dei ritratti dell’Ottocento? Pensavo di dovermi accontentare di tracce biografiche scovate su internet e invece sono rimasto sorpreso nel trovare l’oggetto della mia attenzione come protagonista dell’ultimo saggio scritto da Julian Barnes: L’uomo con la vestaglia rossa.

Anche Barnes è stato catturato da quel ritratto, tanto da portare avanti un lavoro di ricerca interessantissimo non solo sulla vita del dottor Samuel-Jean Pozzi, ma anche del suo periodo e del suo ambiente sociale: Henry James, Richard Wagner, Gustave Flaubert, Sarah Bernhardt, Paul Valéry, Marcel Proust, Walter Pater, Oscar Wilde si prendono il loro spazio per rappresentare la folle e inquieta Belle Époque.

Un anno dopo la morte di Pozzi la sua collezione d’arte andò all’asta; comprendeva: oggetti di antiquariato e arazzi, monete greche e medaglie del Pisanello, vasi greci e bassorilievi egizi, miniature persiane, un soffitto del Tiepolo, quadri di Bellotto, Guardi, Turner, Géricault, Millet, Delacroix. Tutto tranne il Dottor Pozzi a casa di Sargent, che la famiglia tenne fino al 1967. Tornò a essere esposto in pubblico, dal 1990, presso la Armand Hammer Foundation di Los Angeles.

Il ritratto

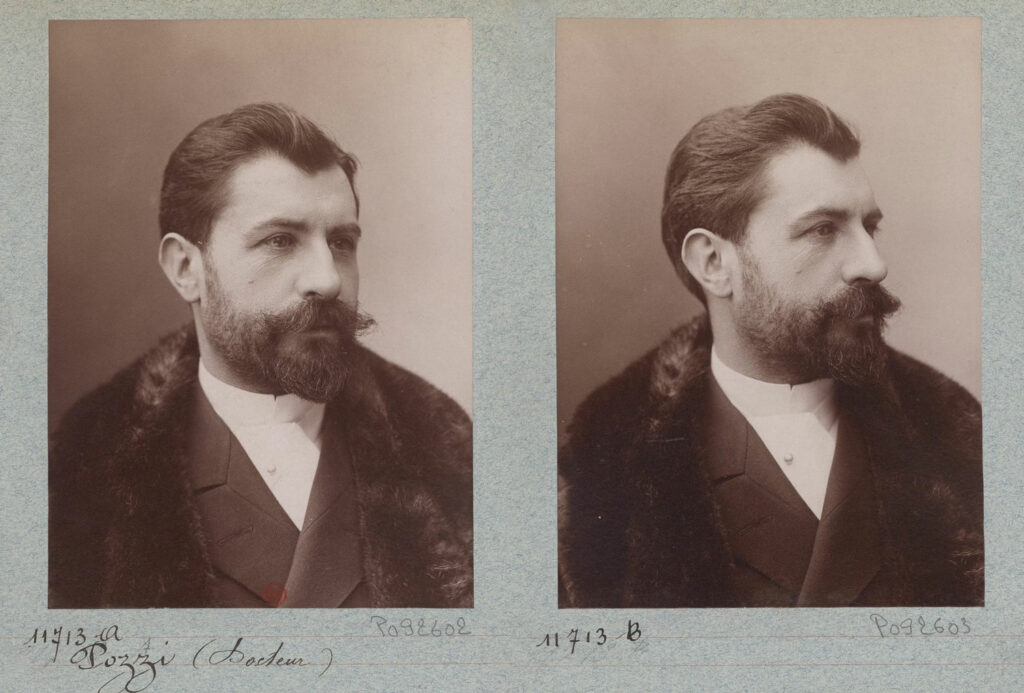

Cominciamo allora a conoscere il Dottor Pozzi dal suo ritratto, che ha sicuramente contribuito a tenere in vita il suo nome facendolo giungere fino a noi. Guardiamolo insieme.

Il titolo ci rivela che il soggetto è in casa propria, in un contesto quasi teatrale, circondato dai pesanti tendaggi color bordeaux che si confondono con un pavimento della stessa tonalità. A prima vista sono due gli elementi che catturano la nostra attenzione: la veste e lo sguardo.

La lunga veste da camera scarlatta avvolge la figura slanciata di Pozzi, lasciando intravedere solo del bianco che sbuca dalle maniche e intorno al collo. La vestaglia è chiusa da una cintura da cui pendono all’altezza dell’inguine un paio di grandi e allusive nappe. In basso, i dettagli di una pantofola rompono la monocromia con leggeri tratti di grigio e giallo.

Quando la veste è passata sotto il nostro sguardo attento, siamo richiamati dal volto dell’uomo, in particolare dagli occhi, un po’ acquosi ma sicuri, spavaldi, che sembrano guardare oltre di noi, qualcosa alla nostra destra.

Ma dopo esserci soffermati sulla veste e sul volto, ci rendiamo conto che le vere protagoniste del quadro sono invece le mani; la sinistra poggia sul fianco, la destra sul petto. «Le dita sono la parte più espressiva del dipinto. La mano destra gioca con quello che sembra un alamaro. La mano sinistra aggancia uno dei due cordini della cintura. Ogni dito è reso in modo diverso: disteso, semipiegato, piegato del tutto. Se dovessimo indovinare qual è la professione dell’uomo, potremmo rispondere che è un virtuoso del pianoforte.»1J. Barnes, L’uomo con la vestaglia rossa, Milano, Einaudi, 2020.

Non sono però le mani di un musicista, bensì quelle di un medico, un chirurgo che alla fine dell’Ottocento, quando ancora non si visitavano le donne per non recar danno al pudore e non ci si lavava le mani prima di operare, contribuì a modernizzare la ginecologia.

Il Docteur Dieu

La famiglia di Samuel Pozzi era originaria della Valtellina, ma alla fine del XVII secolo si trasferì in Svizzera. Il primo ad arrivare in Francia fu il nonno di Samuel Pozzi, Dominique, il quale si sistemò ad Agen e francesizzò il cognome in Pozzy. L’ultimo dei suoi undici figli, Benjamin, il padre di Samuel, diventò un ministro protestante a Bergerac. La madre di Samuel, Inès Escot-Meslon, morì quando lui aveva dieci anni. Samuel crebbe parlando due lingue, il francese e l’inglese. Nel 1873 riportò il cognome all’originario Pozzi.

La carriera di Samuel Pozzi iniziò nel 1864, quando si trasferì a Parigi per studiare medicina e si fece subito riconoscere come studente modello, ambizioso e affascinante. Fondamentali furono due figure che gli fecero da mentori: da una parte Paul Broca, famoso chirurgo presso l’ospedale Lourcine-Pascal (che prese poi il nome di Broca e fu il quartier generale di Pozzi per trent’anni), dall’altra Leconte de Lisle, poeta parnassiano, sostenitore della riunificazione di scienza e poesia, che introdusse Pozzi in vari circoli letterari e lo presentò a Victor Hugo (quando Leconte morì, Pozzi ereditò la sua biblioteca e i suoi manoscritti). Il merito di Leconte non fu solo quello di avvicinare Pozzi all’arte e alla letteratura, ma anche di favorire la relazione con Sarah Bernhardt.

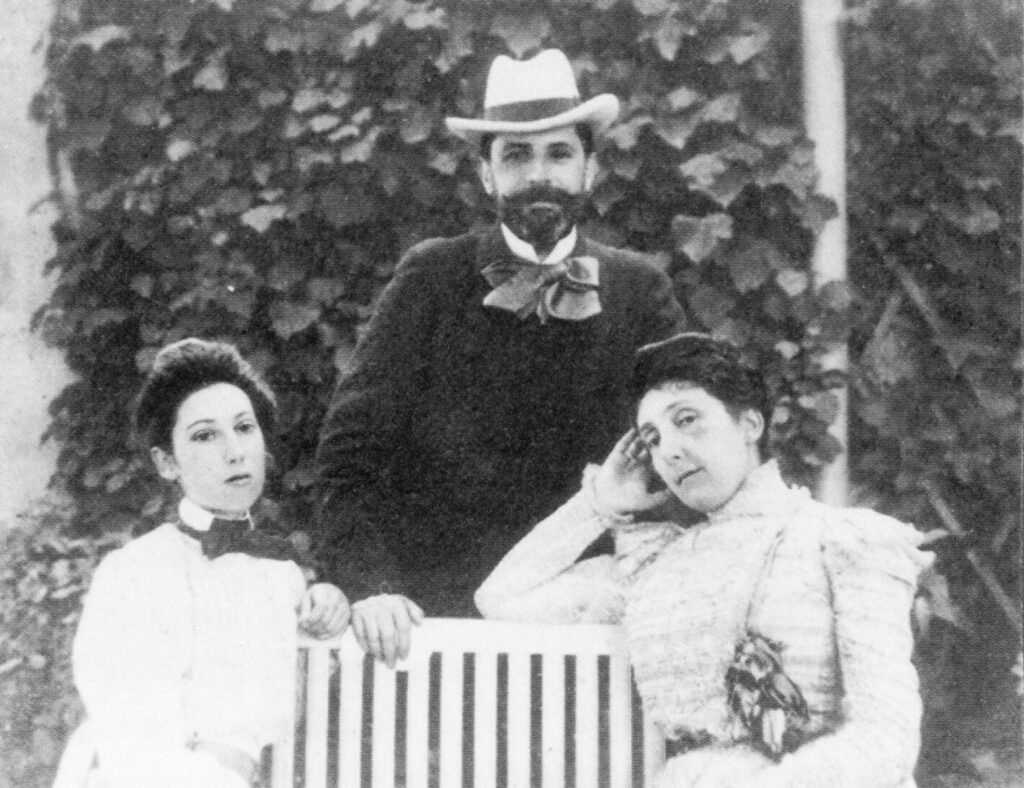

All’epoca Sarah Bernhardt era all’inizio del suo periodo di maggior fama: era l’attrice che faceva parlar di sé, che tutti volevano e che tanti ebbero. La loro relazione di amicizia e passione durò mezzo secolo. Per Bernhardt, Pozzi fu sempre «Docteur Dieu», mentre lei era «la divina Sarah» (nell’alta società Pozzi era anche soprannominato «L’Amour médecin», dal titolo di una commedia di Molière). Oltre che amico e amante, Pozzi divenne anche suo medico e chirurgo, mai geloso o possessivo di fronte alla vita tanto scandalosa e sessualmente libera dell’amica. D’altronde Pozzi, nel mentre, aveva anche una moglie e una famiglia apparentemente perfetta.

Il padre di famiglia

La giovane moglie si chiamava Thérèse Loth-Cazalis, molto ricca e bella, di famiglia cattolica e monarchica. Lui era innamorato «con l’abbandono di un bambino, la passione di un giovane e la tenerezza di un adulto, tutto allo stesso tempo». Si sposarono il 9 novembre 1879 e si trasferirono in Place Vendôme, in alloggi di lusso che ospiteranno anche la clinica di Pozzi.

Nel 1881 Thérèse era incinta del primo figlio. Ma dopo soli diciotto mesi di matrimonio la vita coniugale era già profondamente compromessa. In una lettera dell’aprile 1881 Pozzi scriveva:

«Ah, se solo Thérèse mi amasse! Mi è affezionata, certo, ma così come è affezionata alla madre e come è stato per vent’anni, prima che entrassi in scena… Dal giorno in cui mia moglie ha messo me e sua madre sui due piatti della bilancia; dal giorno in cui, con la stessa freddezza, ha immaginato che una separazione fosse possibile e l’ha infine rifiutata dopo lunga riflessione, il mio amore per lei è stato colpito a morte… Da quel momento, per quanti tentativi abbia fatto e quanti ne abbia fatti lei, il mio amore è stato in agonia ed è infine morto… Rimarrò per sempre il suo migliore amico, anche se avrei desiderato altro, avrei voluto essere tutto per lei; perché non lo voleva?»2Ibid.

Forse le differenze di carattere e di pensiero tra i due coniugi erano troppo diverse per conciliarsi: lei era molto devota, provinciale ma ricca di famiglia, per nulla di cultura, illusa che il matrimonio potesse assicurare la felicità; lui romantico intellettuale, ma anche uomo di scienza, figura pubblica tanto stimata. Così lo descrive Barnes:

«La crescita di Pozzi, da ragazzo di Bergerac all’alta società parigina, fu un trionfo di intelletto, carattere, ambizione, professionalità e, sì, di seduzione, che funzionava tanto con gli uomini quanto con le donne; aveva modi rassicuranti con i pazienti. Ciò che sorprende, data la natura frenetica, rancorosa, malevola del periodo, è il numero relativamente ridotto di nemici che si era procurato durante la carriera. Lo aveva aiutato, certo, il fatto di essere un medico, ma anche la sua ospitalità, la generosità, la ricchezza acquisita, la natura socievole e curiosa, la cultura e la propensione ai viaggi. Non si trattava tuttavia semplicemente di un fascino privato, esternato a porte chiuse. Pozzi era una figura pubblica, senatore, sindaco di un paese, un attivista dotato di una mente poderosa e di opinioni forti che molti misero in discussione. Era un ateo della scienza in un momento in cui la chiesa si batteva strenuamente contro lo stato; un dreyfusiano dichiarato in un paese diviso a metà; un chirurgo innovatore in un ambito professionale noto per il suo conservatorismo; e un dongiovanni in una società in cui i mariti erano compiacenti.»3Ibid.

Il dongiovanni

Di Pozzi si diceva che fosse «quasi un dandy»; quasi, perché era dandy solo per l’attenzione nel vestirsi e la cerchia di amici che frequentava (in particolare Robert de Montesquiou e Jean Lorrain, loro sì erano la quintessenza del dandismo). In realtà, la fama che Pozzi si costruì fu più quella di dongiovanni.

Catherine, la figlia di Pozzi, scrisse sul suo diario: «Papà, che è il dottore à la mode, cura tutte le donne più chic; principesse e regine vogliono essere operate soltanto da lui perché è un uomo bello e intelligente, e tanto gentile quanto bravo». A ventidue anni scrive invece: «Eppure, questo relitto morale d’un padre, io lo amavo», «questa creatura incompleta e fasulla», «afflitta dal morbo della menzogna… Di noi tre chi era il figlio? Oh, l’inenarrabile povertà morale di quest’uomo che tutta Parigi ammira e invidia».

Forse, a incrinare i rapporti con la figlia fu proprio la natura da seduttore del padre, che oggi appare come quella di un sessuomane che seduceva le sue pazienti, ma che all’epoca riscontrava ammirazione e invidia. Forse un pettegolezzo?

«C’è il pettegolezzo, e poi c’è il pettegolezzo sul sesso. Su quest’ultimo occorre dire che quasi tutti ci credono perché sembra sempre plausibile.»4Ibid.

Ebbe sì molte amanti, ma trovò una compagna stabile solo in Emma Fischoff, figlia di un mercante d’arte di Parigi, di sedici anni più giovane di lui e anche lei con tre figli. Dimenticati moglie e figli a casa, nel 1899 Pozzi ed Emma, in viaggio a Venezia, visitarono l’isola di San Lazzaro e lì un vecchio monaco armeno benedisse la loro unione. L’anno dopo, Pozzi trascorse con Emma tre settimane in Germania, Austria e Italia, e poi ancora, viaggiarono insieme ogni anno, fino allo scoppio della Prima guerra mondiale. Venezia era per loro una meta fissa.

Solo nel 1909 Thérèse chiese la separazione dal marito, dopo trent’anni di ripensamenti. La figlia se ne andò di casa il 26 gennaio, chiudendo di fatto con il padre. Si sposò con Édouard Bourdet, giornalista e drammaturgo. Frequentò la società intellettuale parigina, divorziò e divenne «la donna di Paul Valéry».

L’uomo di scienza

Appurato che non fu né un marito né un padre modello, si può sicuramente ricordare il Pozzi internazionalista, razionalista, darwinista, modernista e uomo di scienza. Pozzi era anglofilo e per la Francia sciovinista dell’epoca questo era quasi un crimine. Nel 1876 Pozzi intraprese il suo primo viaggio nel Regno Unito per partecipare al convegno dell’Associazione Britannica di Medicina dove conobbe Joseph Lister. Tornato a Parigi, Pozzi mise subito in pratica i primi rudimenti del metodo dell’antisepsi.

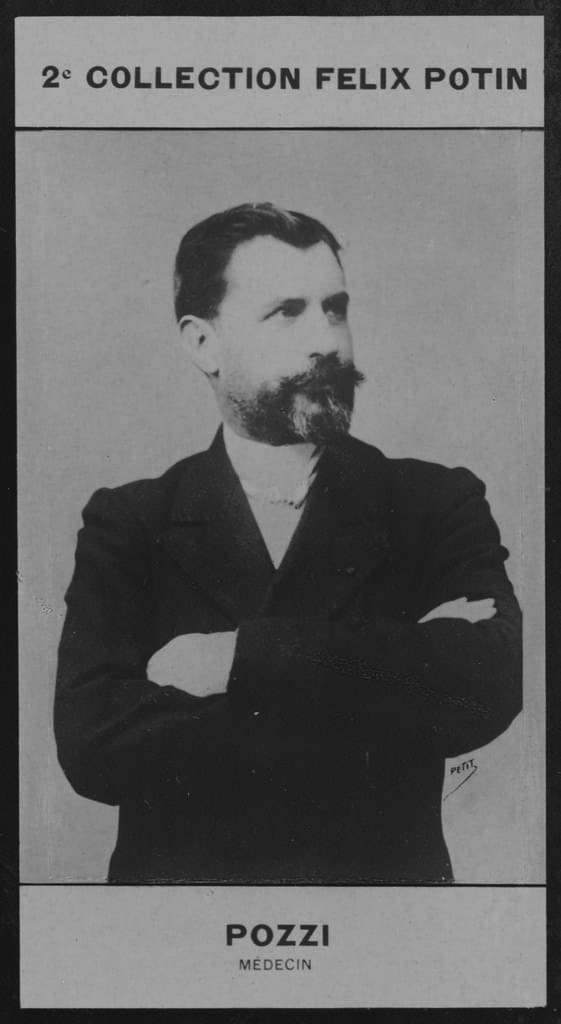

Fu forse Pozzi a eseguire i primi interventi di chirurgia plastica, ma la sua specialità rimase sempre la ginecologia. Fu lui, il «Docteur Dieu», ad operare Sarah Bernhardt per asportare una ciste ovarica «grande quanto la testa di un quattordicenne». La sua fama crebbe rapidamente e divenne ben noto non solo all’interno della cerchia dell’alta società della capitale francese. Per dare un’idea, tra il 1898 e il 1922, il Dottor Samuel Pozzi era tra le celebrità immortalate nelle “figurine” che si potevano trovare nelle tavolette di cioccolato dalla drogheria Félix Potin (esistevano anche album in cui queste carte si potevano incollare), insieme a personaggi dell’epoca come Verlaine, Curie, Monet, Kipling, ma anche sportivi, principi, re e regine.

La sua notorietà è dovuta all’essere stato il medico di aristocratici, attrici e scrittori, ma per trentacinque anni fu anche il dottore che si adoperò per modernizzare la sanità pubblica e per trasformare la ginecologia da branca della medicina generale a disciplina a sé. Il suo Trattato di ginecologia fu immediatamente tradotto e divenne il testo di riferimento in tutto il mondo. Conteneva poi un lato umano spesso trascurato nei libri di medicina dell’epoca. Nel 1901, dopo una lunga battaglia contro la resistenza conservatrice, venne istituita la prima cattedra di ginecologia che, ovviamente, andò al Dottor Pozzi.

Nell’arco di sessant’anni Pozzi era riuscito a costruirsi una carriera invidiabile, era al centro della mondanità, possedeva una splendida collezione d’arte, viveva in una delle case più lussuose di Parigi, aveva tantissimi amici e conoscenti e, stranamente, pochi nemici.

Poi, però, arrivò la guerra che spazzò via tutto il benessere, la decadenza, i lussi sfacciati della Belle Époque e dei suoi protagonisti.

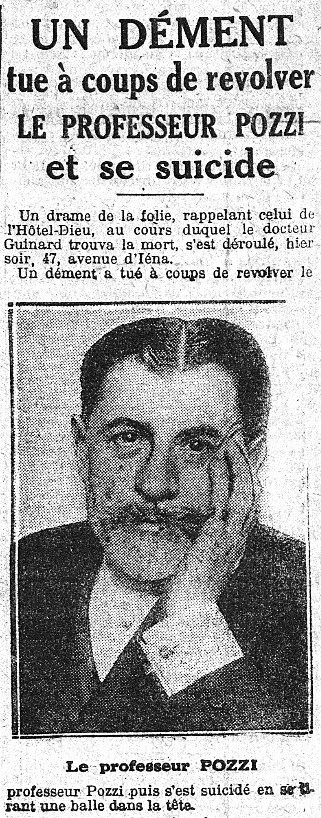

L’assassinio

Quando Pozzi decise di prestare servizio come medico militare, non poteva certo immaginare che il più grande pericolo potesse giungere non dai nemici al di là del fronte, ma dai suoi stessi pazienti.

Maurice Machu era un impiegato presso una filiale dell’agenzia delle entrate di Boulogne che il Dottor Pozzi accettò di visitare. Dopo essere stato operato, si rivolse a lui diverse volte, con insistenza e con la speranza che potesse effettivamente curarlo dall’impotenza. Pozzi era però più preoccupato per lo stato di salute mentale dell’uomo e gli consigliò di rivolgersi ad un altro specialista.

Giovedì 13 giugno 1918, dopo una giornata passata a visitare i feriti e le loro famiglie, Pozzi tornò a casa, dove lo stavano aspettando due pazienti: uno dei due era Maurice Machu. Non ci furono testimoni quella notte e nessuno poté chiarire le cause che spinsero Machu a estrarre la sua Browning e sparare tre colpi a Pozzi: al braccio, al petto e all’addome. Dopodiché Machu si sparò alla testa. Dopo la morte di Pozzi, Robert de Montesquiou scrisse nel suo memoriale: «Non ho mai conosciuto un uomo tanto seducente quanto Pozzi. Non l’ho mai visto sotto altra veste che l’uomo sorridente, affabile, impareggiabile che è… Per uno come me, tanto devoto al piacere aristocratico di dispiacere gli altri, è stata una lezione conoscere l’immancabile sorriso di un uomo che sapeva farne buon uso e che lo avrebbe portato con sé nella tomba. Pozzi possedeva un’ineguagliabile arte di piacere agli altri.»5Ibid.