775, une croisade religieuse contre les Saxons

LES CAROLINGIENS

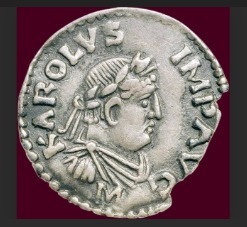

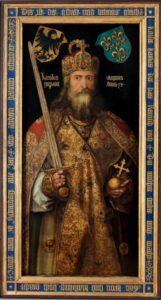

Effigie Charlemagne et autour l’inscription KAROLVS IMP AVG (Karolus imperator augustus).

775, UNE CROISADE RELIGIEUSE

CONTRE LES SAXONS

Charlemagne reçoit la soumission de Widukind à Paderborn

Ils représentent un peuple germanique appartenant au rameau occidental. Ils sont mentionnés pour la première fois au IIème siècle par le grec Ptolémée sur la carte Germania Magna. Il les situe alors au sud-ouest du Jutland, ce qui correspond à peu près à l’actuel Holstein, d’où ils semblent s’être dispersés au sud et à l’ouest. Au milieu du VIIIème siècle, ceux-ci sont encore préservés de l’influence romaine. Leurs voisins au contraire, se romanisent et s’assimilent à leurs institutions et leur culte national . L’Europe centrale au Vème siècle. Les Saxons occupaient la région actuelle de Basse-Saxe et appartenaient au groupe des Germains du nord. Ils étaient organisés en tribus regroupées en trois peuples principaux : les Ostphaliens dans le Harz, les Angariens et les Westphaliens à l’est du Rhin.

A la fin du règne de Pépin le Bref, le tribut, établi en 758 à 300 chevaux par an, n’a que rarement été payé. De plus, le royaume franc subit régulièrement des incursions saxonnes. En 772, le roi des Francs, élabore un prétexte pour affoler ses voisins trop récalcitrants. Il prévoit contre eux une intervention brutale et parfaitement organisée. En 772, la même année, les Angariens ravagent la Hesse. Charlemagne réagit violemment, et envoie ses troupes dévaster les campagnes saxonnes. Cette réaction pour le moins brutale, va déclencher une guerre qui va durer plus de trente ans et une série de campagnes sanglantes. Au rythme d’environ une tous les deux ans, chaque expédition voit les Francs progresser en territoire ennemi, et prendre des otages. Cette guerre sera la plus difficile menée par le roi des Francs.

En 775, Charlemagne entreprend une nouvelle expédition en terres saxonnes ; les hostilités reprennent. Mais cette fois-ci, cette campagne va se révéler autant religieuse que militaire. Le roi des Francs a pour objectif de conclure enfin son œuvre de conquête et de pacification des territoires situés outre-Rhin.

Au cours de la première campagne, débutée durant l’été 772, les Francs ont saccagé et détruit les lieux de culte profanes de Saxe (notamment l’ « Irminsul »).

Lire : Charlemagne entre en campagne contre la Saxe

L’Irminsul – photo publique Facebook C’était soit un arbre (plus précisément un frêne) soit un tronc totémique sculpté, dédié à une divinité saxonne (teutonique) de la guerre, nommée Irmin. Il était vénéré chez les anciens Saxons, à la fin du VIIIème siècle.

Les guerriers saxons répondent brutalement en ravageant la Hesse et en transformant la basilique de Fritzlar en écurie pour y abriter leurs montures. En 774, Charlemagne qui se sent profondément humilié, entreprend en représailles, une violente action punitive. Cette fois, non seulement il reprend le combat pour les vaincre, mais il veut aussi les convertir au Christianisme.

LA RÉSISTANCE DES WESTPHALIENS

Charlemagne à Notre-Dame, à Paris

En janvier 778, dans sa résidence de Quierzy-sur-Oise, Charlemagne réunit l’assemblée des Grands du royaume. Il leur annonce qu’il a l’intention une bonne fois pour toutes, de mener une guerre totale contre les Saxons, et de les convertir au Christianisme. En outre, il veut par la même occasion, pérenniser les accords et traité d’allégeance que ce peuple indompté, récalcitrant, et païen, n’a jamais respecté.

Guerrier franc

Pour se faire Charlemagne rassemble des forces colossales. La nouvelle expédition se veut minutieusement organisée ; elle doit apparaître invincible aux yeux de l’ennemi.

Lire : Charlemagne et son armée.

En août, les forces franques entrent en Westphalie. Par la Diemel (affluent de la Weser en Hesse et Rhénanie-du-Nord-Westphalie), ils arrivent jusqu’à la Weser (fleuve allemand né de la réunion de deux rivières, la Werra et la Fulda, qui confluent en Basse-Saxe à Hann).

Sur le plan militaire, les Saxons, aussi valeureux soient-ils, ne sont pas en mesure de rivaliser avec la formidable machine de guerre que le roi des Francs a mise sur pied. Sans coups férir, les forteresses de Heresburg et de Sigiburg sont réinvesties et aussitôt occupées par des garnisons franques. A Sigiburg, Charlemagne fidèle à son vœu pieux, fait ériger une église.

Avec l’avant-garde de son armée, le roi des Francs franchit la Weser, et atteint l’Ocker (rivière d’Allemagne). Cette avancée triomphante des Francs entraîne dans la foulée des groupes de guerriers saxons (des Angariens et des Ostphaliens) à rendre les armes et à demander la paix. En gage de bonne foi, ces derniers jurent fidélité à leurs vainqueurs et leurs donnent des otages.

Il ne reste plus que les Westphaliens qui, eux, ont pourtant subi de lourdes épreuves dues aux combats acharnés ; mais ils refusent de se rendre.

Le cheval de Saxe comme blason historique de Westphalie L’ANGRIE (en allemand : Engern) est une région historique d’Allemagne, située dans les länder actuels de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. C’était sous l’Antiquité le territoire des Angrivarii, d’où elle tire son nom. Elle fut ensuite le domaine de Widukind, avant de constituer la région centrale du duché de Saxe, entre la Westphalie et l’Ostphalie. Blason de l’Angrie L’OSTPHALIE (en allemand : Ostfalen) est une région historique du Nord de l’Allemagne. C’est le nom donné dans les VIIIème et IXème siècle à la partie de la Saxe à l’est du bassin de la Weser ; on l’opposait à la Westphalie située à l’ouest du même fleuve.

Malgré les difficultés endurées, les Saxons contre attaquent les positions franques avec fureur. Ils prennent d’assaut, la nuit et par surprise, le camp de Lübbecke et se livrent à un véritable carnage alors que l’ennemi franc est endormi.

Charlemagne averti, fait demi-tour, et affronte avec force les assaillants saxons qui sont maintenant en pleine déroute. Ces derniers, sur le point d’être décimés, demandent eux aussi l’arrêt des combats et veulent faire la paix pour sauver leur peau. A leur tour, ils prêtent serment et cèdent à leur ennemi des otages.

Mais le roi des Francs a beaucoup appris avec la mentalité saxonne, et cette reddition n’est pas une garantie de paix pour lui… Aussi fort de ses expériences passées, lorsqu’il quitte la Westphalie, il établit sur place d’importantes garnisons armées dans les forteresses conquises.

DES SERMENTS ET DES PARJURES…

Statue moderne de Widukind à Herford, en Allemagne

La défaite des insurgés saxons semble acquise, et leur soumission complète. Pourtant Charlemagne ne se doute pas que le combat n’est pas terminé, loin s’en faut. Ces peuples germaniques, belliqueux et agressifs, ne lui laisseront pas un moment de répit.

Mais un contretemps l’éloigne de la Saxe. Protecteur de l’Église, Charlemagne doit retourner en Italie pour secourir le pape Hadrien Ier qui est encore une fois en difficulté avec les Lombards.

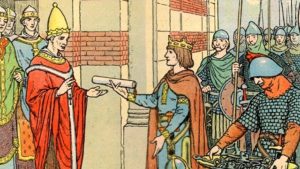

A Rome, un soulèvement contre le pape Hadrien Ier oblige Charlemagne à lui porter secours. Celui-ci vient de lui demander de l’aide (comme l’avait fait auparavant, en 754, Étienne II à son père Pépin le Bref). Didier (vers 710-vers 786), alors roi des Lombards, a renié le traité obtenu grâce à l’aide de Pépin le Bref, et s’est emparé de plusieurs villes de l’exarchat de Ravenne. A l’instar d’Étienne II, Adrien Ier appelle donc Charlemagne à son secours. Charlemagne et le pape Adrien Ier. En 774, ce dernier se rend à Rome où il est reçu par le pape avec tous les honneurs dus à son rang. Charlemagne confirme alors au Saint-Père les donations faites par ses prédécesseurs, puis il assiège Pavie (capitale de Didier le roi des Lombards) et obtient sa reddition. Le roi Didier sera envoyé en France au monastère de Corbie, où il y finira ses jours. 4 avril 774 – Charlemagne confirme la donation par son père de territoires à l’Église romaine Adrien Ier ou Hadrien Ier né à Rome à une date inconnue-et mort le 25 décembre 795 dans la même ville. Il fut pape de 772 à 795.

Pendant ce temps, les Saxons profitent de l’absence du roi des Francs. Immédiatement, ils reprennent les armes, reniant, par là-même, encore une fois leurs serments d’allégeance. Ils s’emparent de la forteresse d’Heresburg, la rasent et expulsent les soldats francs de sa garnison. Puis assiège le château de Sigiburg qui défend sa nouvelle église. Mais cette attaque sauvage se solde par une défaite. Alors qu’ils viennent d’installer leurs redoutables machines de siège, une vigoureuse sortie inopinée des défenseurs francs, les met en fuite.

Pendant ce temps, en juillet 776, Charlemagne retourne en Francie. Dès son arrivée, il ne perd pas de temps, il rassemble de nouveau une armée, et repart aussitôt en territoire saxon. Cette attitude vive, soudaine, et inattendue du monarque, permet de surprendre l’ennemi. Les Saxons, sans se battre, laissent le roi des Francs progresser jusqu’à la Lippe, en plein cœur du pays angarien.

Avant son départ, le roi des Francs fait rebâtir la forteresse d’Hesresburg ainsi qu’une autre toute proche, à Karlsburg. Il crée en sus une marche le long de la Lippe, afin de protéger la Hesse.

Au haut Moyen Âge, une marche est un fief créé dans une zone frontalière, soit après conquête, soit par détachement d’un autre territoire, et auquel le souverain attribue une fonction particulière de défense contre les territoires voisins. Les marches désignent à l’origine de nombreux territoires frontaliers de l’Empire carolingien (espaces limitrophes, périphériques ou frontaliers qui, jadis, tenaient lieu d’espaces tampons entre deux souverainetés). Par extension, le terme a également désigné une province frontalière, militarisée ou non. La marche est l’ancêtre du marquisat ou du margraviat.

Puis, il crée des fortifications dans le sud de la Westphalie pour la transformer en camp retranché. Enfin, il fait ériger un château à Paderborn (ville d’Allemagne située dans l’est du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans la région Westphalie-de-l’Est-Lippe, à la source même de la rivière Pader) qui devra assurer la défense des églises et des monastères de Hesse, et de Thuringe contre les expéditions saxonnes.

PADERBORN, VILLE DE BAPTÊMES…

Charlemagne

En 776, après sa victoire contre les Saxons, Charlemagne établit son camp à Paderborn, au centre de l’Angarie. L’été suivant, il réunit l’assemblée des Grands qui doit concrétiser sa suprématie sur la Saxe.

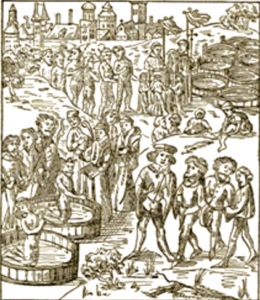

Charlemagne obligeant les Saxons à être baptisés. Les Annales royales racontent que ce ne sont pas tous les Saxons qui ce jour-là : « promirent de se faire Chrétien et se soumirent à la domination du seigneur roi Charles et des Francs ».

Le peuple saxon, des hommes, des femmes, des enfants, accourent et se réunissent autour des prêtres pour se faire baptiser. Le roi des Francs est devenu l’égal de leurs propres héros demi-dieux.

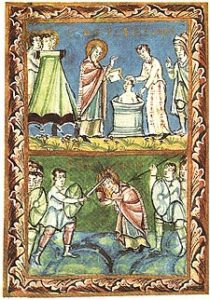

Scènes édifiantes de la vie de Boniface baptisant un païen, et mourant en martyr (Sacramentaire de Fulda, XIe siècle).

L’évangélisation s’applique surtout aux régions montagneuses et non à la plaine septentrionale qui se trouve entre le Rhin et l’Elbe. De ce fait, Charlemagne, avant de rejoindre son royaume, donne-t-il une directive précise à l’abbé Sturm de Fulda : celle de poursuivre en Saxe la conversion des païens à la confession catholique.

SARCOPHAGES CAROLINGIENS

– Lire : La Chapelle Notre-Dame de la Gayole

En 1964, à Cornillon-Confoux (Bouches du Rhône), en creusant un nouvel accès au cimetière, neuf sarcophages d’une nécropole paléochrétienne (Vème, VIIème siècle) furent mis au jour, ainsi que dix-huit autres en 1971.

Lire : Cornillon-Confoux

Sources :

Les rois de France des Éditions Atlas (Les Carolingiens).

Photos publiques Facebook

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne

https://www.superprof.fr/ressources/histoire/histoire-5eme/roi-francais-charles-martel.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Widukind

http://chrisagde.free.fr/carolingiens/charlemagneguerre.php3?page=9