¿Cuántas veces hemos ido al cine a ver una película? Para la gran mayoría, la respuesta sería una infinidad. El cine, además de ser una piedra basal en el entretenimiento, se vuelve un medio de información y un aporte enriquecido de valores, en muchas ocasiones. Asimismo, también se convierte en un recurso que tiene un claro papel en el mundo de la enseñanza, tanto en lo didáctico como en lo pedagógico, adquiriendo una especie de papel de “educador informal”. Sin embargo, no queda solo en el entretenimiento, influye en nuestros comportamientos como receptores, e incluso, se torna un medio que puede configurar nuestra mentalidad. Veamos qué relación hay entre cerebro y cine cuando vemos una película.

Cerebro y cine: Una larga historia

¿Cómo algo que surgió a finales del siglo XIX sigue siendo tan relevante a día de hoy? Lo cierto es que el cine es un medio expresivo que combina una gran cantidad de diversos ámbitos artísticos, como es la fotografía, la música o las artes dramáticas, entre otros. Y sobre todo, afecta a nuestro cerebro.

Y es que, existe una estrecha relación entre cerebro y cine. Tal es así, que cuando vemos una película nuestro órgano principal está trabajando en un proceso de análisis que, lejos de ser sencillo, pone en marcha numerosos mecanismos de atención, concentración, memoria y emoción.

La gran variedad de dispositivos cinemáticos influyen tanto a nivel emocional, perceptivo y cognitivo. Hasta el desarrollo de técnicas de neuroimagen no invasivas no se indagó sobre cómo la mente del espectador funciona al ver una película. Hoy en día, esto es posible, y ha sido plasmado en experimentos que utilizan la técnica de resonancia magnética funcional (RM; functional magnetic resonance imaging, fMRI, en inglés) para medir la actividad cerebral durante la visualización de una película.

Correlatos neuronales cuando vemos una película

Utilizando RM, un estudio presentó 30 minutos de la película The Good, the Bad and the Ugly (1966) a una serie de voluntarios mientras eran escaneados. La actividad cerebral fue similar en todos los participantes. Hubo una alta activación de la región occipital y temporal, áreas auditivas en la circunvolución de Heschl, regiones cercanas al surco lateral, así como aquellas implicadas en la emoción y, finalmente, las áreas multisensoriales en el lóbulo temporal y parietal.

Se podría decir que la película ejercía el mismo control en ciertas áreas cerebrales de todos los espectadores. Esto, de algún modo, es algo positivo para quienes vamos a ver una película, pues esperamos de alguna manera que esta nos mantenga expectantes y concentrados en su trama.

Diferentes películas, diferente activación

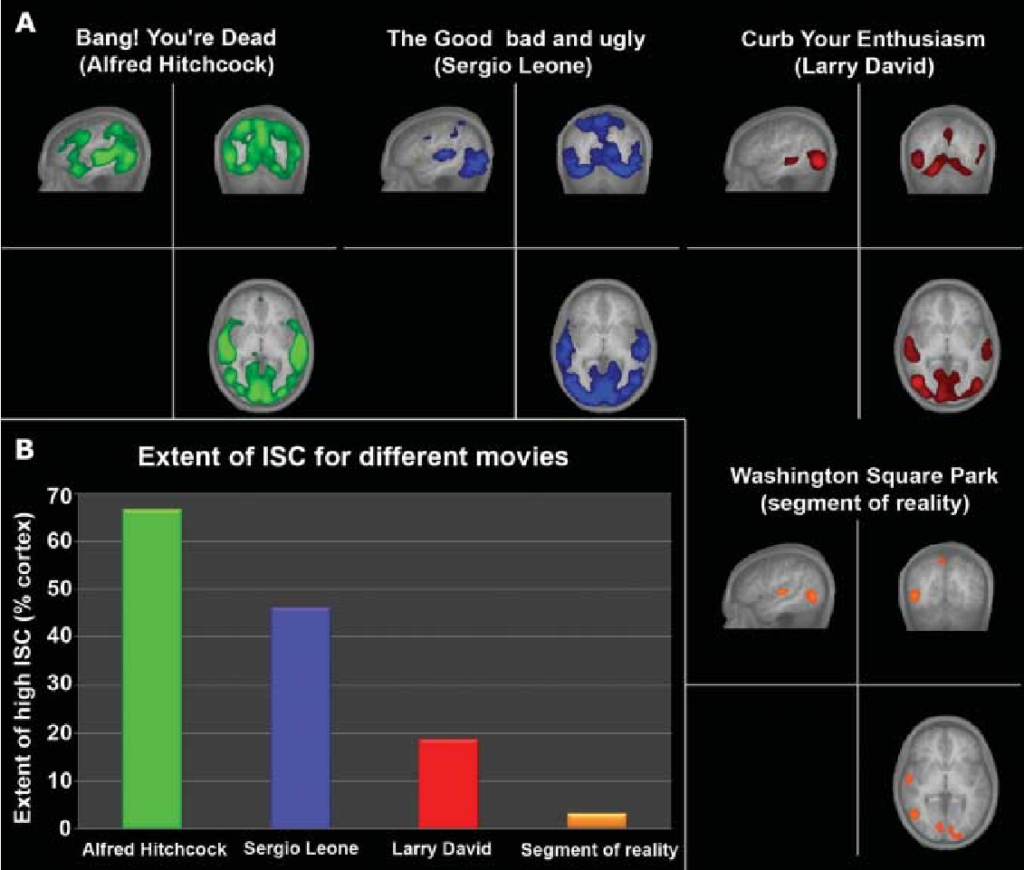

Otra parte del experimento suponía observar cómo impactaban películas con diferente estilo cinematográfico. Se seleccionaron las siguientes: The Good, the Bad and the Ugly (1966) de Sergio Leone, Bang! You’re Dead (1961) de Alfred Hitchcock, y un episodio de Curb Your Enthusiasm (2000) de Larry David. Los resultados también fueron comparados con un vídeo grabado en Park Square de una escena cotidiana.

Como vemos en la figura 1. Hitchcock (verde) supuso la activación en los voluntarios de más del 65% de la corteza, lo que indica un alto nivel de control en la mente de los espectadores.

The Good, the Bad and the Ugly (azul), un 45% y Larry David (rojo) un 18%. Por último, el vídeo (naranja) supuso una activación de menos del 5%. De nuevo el vínculo entre cerebro y cine se hace latente. Diferentes películas, diferente actividad cerebral.

El hecho de que la película de Hitchcock supusiera un mayor compromiso mental entre los participantes es un punto de análisis a investigar. Hitchcock solía decirle a los entrevistadores que para él “la creación de una película se basa en una ciencia exacta de las reacciones del público”. Algo tendría que ver esta visión en la creación de sus películas para los presentes resultados (Hasson et al., 2008).

Neuronas espejo en el cine

Seguro que cuando hemos visto una película hemos sonreído al ver que nuestro personaje preferido tenía un buen augurio o hemos sentido dolor ante una escena violenta. Incluso, puede que más de una vez hayamos salido del cine imitando gestos de alguno de los personajes o repitiendo sus frases. Todo este mundo de emociones fílmicas está fuertemente ligado a las llamadas neuronas espejo.

Una especie de contagio popular

Este tipo de neuronas, descubiertas accidentalmente por neuropsicólogos en 1990, tienen la singularidad de que su activación no solo se produce ante la actividad de la propia persona, sino también cuando observamos la actividad de otros.

Es decir, ver que alguien da un golpe en la mesa o patea una pelota de fútbol activa las mismas áreas corticales que se activarían cuando ejecutamos esas acciones. Y lo mismo ocurre con las emociones y sensaciones. Es por esto, que el camino más fácil para que sintamos diferentes emociones en el cine es la movilización de procesos empáticos. Así, dicho proceso en el que interpretamos las emociones propias y ajenas, activa neuronas del giro del cíngulo.

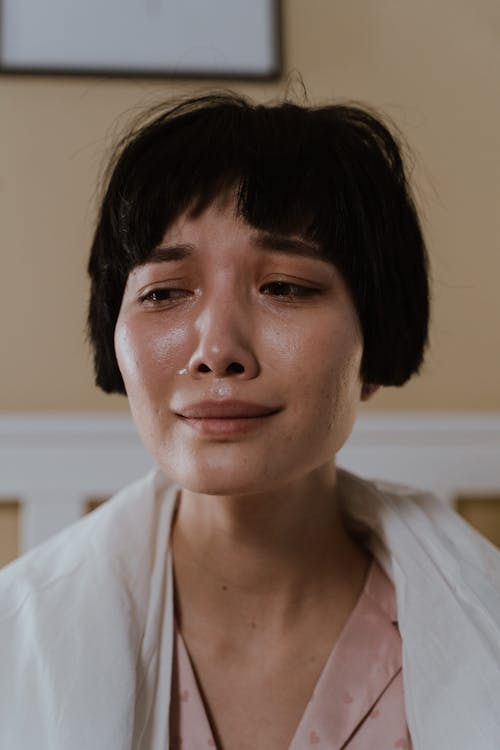

Aunque también hay otras zonas implicadas como la corteza premotora y el área de Broca. Esta última, en concreto, es la que nos permite identificarnos con los personajes y alegrarnos o entristecernos de su destino. En caso de darse esto, el hecho de que aparezca el llanto es justo una activación del giro del cíngulo y la ínsula.

¿Por qué nos gusta ver películas tristes?

El atractivo de la tragedia desafía todas las consideraciones hedónicas. La respuesta adecuada a la tragedia debe ser una profunda tristeza. Por tanto, esta respuesta es características (y no hay razón para suponer que no lo sea) Pero, ¿por qué las personas eligen someterse a una situación que genera una experiencia tan nociva? (Zillmann, 1985, pp. 238-239).

La relación cerebro y cine también implica la parte emocional. Podemos preguntarnos ¿Cómo puede estar ligada una emoción de tal valencia negativa, como es la tristeza, con el placer? Una de las respuestas se encuentra en el concepto de la meta-emoción, que ofrece, al menos, una interpretación de la paradoja de por qué disfrutamos ante películas tristes (Oliver, 1993).

¿Qué es eso de meta-emoción?

Quizás nos sea más familiar el concepto de metacognición, aunque la meta-emoción está muy vinculada, pues es la emoción que experimentamos ante las emociones que sentimos. Esto es, si sentimos tristeza ante un acontecimiento podemos sentir a la par rabia o enfado por estar tristes. De tal modo, las meta-emociones pueden ser un factor constructivo en el conocimiento de nosotros mismos, pues ¿cuántas veces no hemos visto una película que nos ha hecho cambiar de perspectiva o entender mejor una emoción?

Hanich et al. (2014) realizaron un estudio en el que 76 participantes visionaron 38 clips de película, en estos se presentaba una escena en la que una persona o grupo se enfrentaba a la noticia de que un allegado suyo había fallecido.

El estudio reveló la existencia de una correlación positiva y significativa entre la tristeza y el disfrute. Así pues, evidenciaron que cuando vemos una película que nos conmueve, esto genera dos aspectos positivos. Uno que tiene una connotación de evaluación, pues implica un juicio positivo sobre el poder de la película para provocar dicho sentimiento, y otro que apoya la postura de que el placer puede derivarse de una mezcla de emociones.

¿Las películas nos unen y hacen fuertes?

Por otro lado, si indagamos en este aspecto desde lo neurofisológico, un estudió reveló una fuerte influencia de las endorfinas cuando vemos películas tristes. Estos neurotransmisores se encargan de que sintamos bienestar, felicidad y también nos alivian cuando sentimos dolor.

Además, si nuestro cerebro segrega tal sustancia en presencia de otras personas, tendemos a establecer lazos a nivel grupal generando una mayor unión con quienes nos rodean.

Lo anterior se observó en un experimento en el que se presentó a dos grupos dos tipos diferentes de películas, uno vio una película emocionalmente intensa (Stuart: A Life Backwards) y el otro dos documentales (The Museum of Life y Landscape Mysteries: In Search of Irish Gold).

Los resultados mostraron que el nivel de unión de grupo y el umbral del dolor aumentaron solo ante la película emotiva (17,7%) y esto no ocurrió ante los documentales al no presentar contenido emocional (−4.6%). Con ello, podemos decir que repetir aquella escena que nos ha conmovido entrena nuestra resistencia al dolor (Dunbar et al., 2016).

Conclusión

La relación entre cerebro y cine es tan estrecha que, este último, se ha vuelto un potente punto de investigación para la neurociencia cognitiva. De este modo, nuestras regiones cerebrales cambian su actividad continuamente cuando visionamos una película.

Si es un film muy emotivo, el área límbica cumplirá su papel; y si es más estético, el área prefrontal cumplirá el suyo. Sin duda, el vínculo entre cerebro y cine todavía es un enigma. ¿Conocías esta relación entre cerebro y cine?

Referencias bibliográficas

- Dunbar, R. I. M., Teasdale, B., Thompson, J., Budelmann, F., Duncan, S., van Emde Boas, E. y Maguire, L. (2016). Emotional arousal when watching drama increases pain threshold and social bonding. Royal Society Open Science, 3(9), 160-288. https://doi.org/10.1098/rsos.160288

- Gallese, V. y Guerra, M. (2012). Embodying Movies: Embodied Simulation and Film Studies. Journal of Philosophy and the Moving Image, 3, 183-210. https://philpapers.org/rec/GALEME-4

- Hanich, J., Wagner, V., Shah, M., Jacobsen, T. y Menninghaus, W. (2014). Why we like to watch sad films. The pleasure of being moved in aesthetic experiences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(2), 130-143. https://doi.org/10.1037/a0035690

- Hasson, U., Nir, Y., Levy, I., Fuhrmann, G. y Malach, R. (2004). Intersubject synchronization of cortical activity during natural vision. Science, 303(5664), 1634-1640. https://doi.org/10.1126/science.1089506

- Hasson, U., Landesman, O., Knappmeyer, B., Vallines, I., Rubin, N. y Heeger, D. J. (2008). Neurocinematics: The Neuroscience of Film. Projections, 2(1), 1-26. https://doi.org/10.3167/proj.2008.020102

- Oliver, M. B. (1993). Exploring the Paradox of the Enjoyment of Sad Films. Human Communication Research, 19(3), 315-342. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1993.tb00304.x

Ha sido el primer artículo que he leído y me ha dejado fascinada haber encontrado este espacio. Me encanta que la información además de ser muy bien planteada, este referida. Muchas felicidades y gracias.

Hola Pilar, en primer lugar muchas gracias por tus amables palabras. Esperamos que todas las notas sigan siendo de tu agrado y a la par te sean útiles e interesantes. ¡Un saludo del equipo Neuroclass!