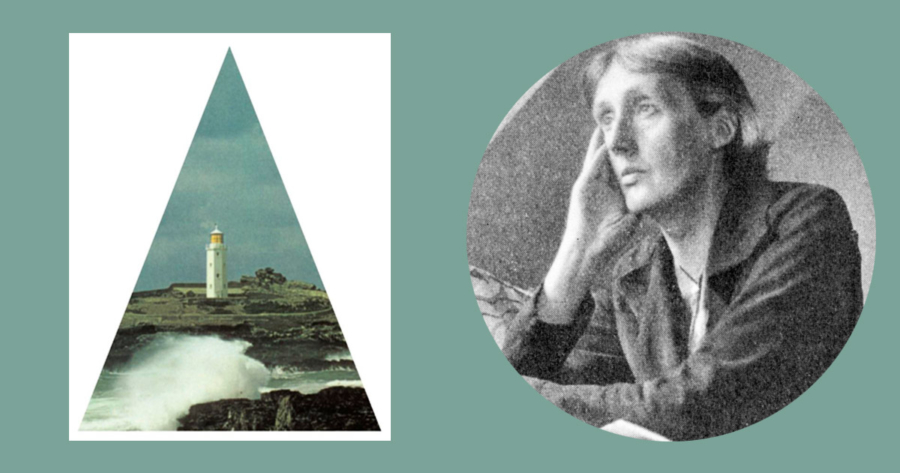

‘Al faro’ de Virginia Woolf

Dos días en la vida de una familia inglesa, separados entre sí diez años, son el motivo de Al faro, de Virginia Woolf. Serán suficientes para retratar a dos mujeres temperamentales que se empecinan en pintar su propia visión en un mundo que les asigna roles secundarios.

Los hechos con los que se construye una biografía, e incluso la historia misma, pueden resumirse y hasta simplemente consignarse en una nota marginal, nos va a decir Virginia Woolf:

(…) de vez en cuando tintineaba en la alacena algún vaso, como si una voz de gigante hubiese chillado tanto en su agonía que las copas de alguna alacena hubiesen vibrado también. Todo quedaba en silencio otra vez; y entonces, noche tras noche, y a veces a plena luz del mediodía, cuando las rosas lucían, y la luz reflejaba su sombra en la tapia con claridad, parecía descender sobre este silencio, esta indiferencia, esta integridad, el golpe sordo de algo que se desprendía.

[Estalló una granada. Murieron veinte o treinta jóvenes en Francia; entre ellos, Andrew Ramsay; su muerte, caritativamente, fue instantánea.]

Entonces, brevemente: se trata de dos días en la historia de los Ramsay, una familia inglesa de clase media formada por Mr. Ramsay, un profesor universitario, Mrs. Ramsay, su esposa, y los ocho hijos de ambos.

Dividida en tres partes, la novela narra acontecimientos separados entre sí unos diez años. En la primera parte, se cuenta el día en que la familia recibe en su casa de campo, situada en la costa escocesa, a una media docena de amigos. Se ha planeado compartir un fin de semana, compartir una cena y también llevar a los más pequeños de la familia en una excursión a un faro situado en una isla cercana. Aunque el clima frustra la excursión, el día termina con la realización de la cena en la que invitados y anfitriones comparten la especialidad de la cocinera de la casa, una receta francesa.

Una muy breve sección intermedia resume íntegra la década que transcurre entre ese día y el que se nos contará inmediatamente en la tercera sección, en la que una parte de la familia regresa a la casa luego de mucho tiempo y concreta finalmente la excursión al faro.

Al faro, una novela modernista

Me dediqué a la lectura de Al Faro hace unos meses. Se dio por entonces una conversación con una amiga, ávida lectora, en la que me preguntó qué me parecía la novela. “Tiene todo lo bueno del modernismo, pero en menos de 200 páginas”, contesté.

Sin dudas, la respuesta tuvo la intención de ser un chiste para establecer una complicidad de lector a lector pero revela, claro está, algo de sarcasmo. Un sarcasmo que está más dirigido al modernismo, que nos ha legado célebres ladrillos como el Ulises o En busca del tiempo perdido, que a la hermosa concisión relativa de Woolf (que se tome, eso sí y por favor, la calificación de “ladrillo” con animus jocandi).

Pero la broma no deja de encerrar también algo de simple y honesta observación: Al faro es ciertamente una novela “modernista”, ya sea por su situación histórica (fue escrita en Inglaterra en 1920), por sus recursos técnicos (en particular, la abundancia de descripciones, la escasez de acción, la indagación en los mundos interiores de los personajes, la construcción de múltiples “voces” y puntos de vista, la prosa altamente “poética” y barroca) o por sus temas (la muerte, la elusividad del momento, la inaprehensibilidad de la vida misma, el paso del tiempo). Pero sin dudas es también ciertamente breve.

En menos de 200 páginas, Virginia Woolf plasma una parte sustancial de lo que la ha convertido en una de las mayores exponentes de ese momento literario, en una de las glorias de la literatura en inglés y en una de las pioneras que a inicios del siglo XX estableció el tono de una literatura feminista: en Al faro, como en tantos otros lugares de su obra, Virginia Woolf aborda el tema de la lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetos creativos y autónomos.

(…) la planta era de violeta intenso, la pared era asombrosamente blanca. Creía que era poco honesto no reflejar fielmente el violeta intenso y el blanco esplendoroso, puesto que así los veía; aunque la moda era, desde la visita de Paunceforte, ver todo con matices pálidos, refinados, semitransparentes. Y junto al color estaba lo de la forma. Veía ella todo con tanta claridad, con tanta seguridad, cuando dirigía la mirada a la escena; pero todo cambiaba cuando tomaba el pincel. Era en ese momento fugaz que se interponía entre la visión y el lienzo cuando la asaltaban los demonios que, con frecuencia, la dejaban al borde de echarse a llorar y convertían ese trayecto entre concepción y trabajo en algo tan espantoso como un pasillo oscuro para un niño. Le ocurría con frecuencia: luchaba en inferioridad de condiciones para mantener el valor; tenía que decirse: “lo veo así, lo veo así” (…)

Mrs. Ramsay, Lily Briscoe, Virginia Woolf

Dos personajes, femeninos, constituyen los puntos de pivote de la trama: la señora Ramsay, dama de fuerte carácter, imponente belleza y espíritu dominante, y Lily Briscoe, una mujer que está en sus treinta, aún no se ha casado, desea ser reconocida como pintora y vive la angustia de ser cuestionada en su vocación por ser mujer.

Estas dos mujeres entrarán en duelos sutiles con dos hombres en especial, el propio señor Ramsay, un académico inseguro y narcisista, y el señor Tansey, colega y amigo de Mr. Ramsay que a lo largo de toda la novela será el encargado de poner en palabras el centro de la cuestión:

Era Charles Tansley quien acostumbraba a decirlo, se acordaba, lo de que las mujeres no sabían pintar, no sabían escribir. Se le acercaba por detrás, mientras ella pintaba en este mismo lugar, y ahí permanecía, cerca; y ella lo odiaba.

Es interesante cómo, aunque el personaje de Tansey expresa en palabras el prejuicio que concierne personalmente a la propia Woolf (las mujeres “no saben escribir”), el drama es presentado indirectamente como un asunto que afecta a Lily Briscoe (puesto que las mujeres tampoco “saben pintar”).

Algunos biógrafos ven en este personaje una referencia a Vanessa Bell, hermana de Virginia Woolf, quien luchó por consagrarse en las artes plásticas.

Pero este humilde lector ve algo que vá más allá de una simple referencia biográfica y un abordaje al sesgo de las propias reivindicaciones de Woolf, algo que parece constituir un noble homenaje a esa hermana y una exploración sobre su mundo seguramente, y ante todo, visual.

Una novela que es un cuadro

Porque la novela está atravesada por algo que me atrevería a llamar “deseo pictórico”. Tal vez “deseo” traiga de otras disciplinas algunas resonancias exageradas, pero en ese caso quizás quepa hablar al menos de “aspiración”: una aspiración pictórica.

Se describe frecuentemente a Al Faro como una novela en la cual, si bien tal vez no podamos afirmar livianamente que no pasa nada, habría que reconocer que en todo caso no pasa mucho. Cierta crítica ha señalado que no es la acción o la riqueza de la trama lo más notable de esta novela. Tal vez se deba a que su impulso (o su “aspiración”, como dijimos) no es narrativo: Al Faro no sería, desde este punto de vista, propiamente, una novela sino, tal vez, un cuadro.

De pronto se oyó un grito (…). Lo oyó como si hubieran gritado junto a su oído, y se volvió como si tuviera miedo de que alguien estuviera oyéndolo. Sólo estaba Lily Briscoe, no ocurría nada. Pero contemplar a la muchacha al otro lado del jardín, pintando, le hizo pensar en algo; recordó que tenía que mantener la cabeza en la misma posición para el retrato de Lily. ¡El retrato de Lily! Mrs. Ramsay esbozó una sonrisa. Con esos ojillos rasgados, con tantas arrugas, no se casaría jamás; no había que tomarse muy en serio lo de su pintura; pero era una muchacha liberal, y por eso le gustaba a Mrs. Ramsay, así que al recordar la promesa, inclinó la cabeza.

Sí, un cuadro, una obra pictórica, un esfuerzo por plasmar la visión de una o varias escenas significativas, plenas, como las que descubriremos que desvelan al personaje de Lily Briscoe, el cual, por esto, se transforma en una clave cifrada con la que puede interpretarse al conjunto.

Así, Al Faro estará articulada más como un encadenamiento de escenas que como la ilación de acontecimientos y conflictos.

(…) sacó un cortaplumas y señaló con el mango de hueso en un lugar en el lienzo. ¿Qué es lo que deseaba indicar con esa mancha púrpura triangular que había “justamente ahí”?, preguntó. Era Mrs. Ramsay mientras leía para James, dijo. Sabía qué le contestaría: que nadie diría que se trataba de una forma humana (…). Pero no se trataba de un retrato de ellos, dijo ella. No, no en ese sentido. Había otros sentidos, además, mediante los que se les podía reverenciar. Mediante una sombra aquí, o una luz allí, por ejemplo. Su ofrenda tomaba esa forma, si, como ella vagamente imaginaba, un cuadro tiene que ser un homenaje.

Desde el punto de vista que convencionalmente solemos entender como “narrativo”, la novela no despliega tensiones apoteósicas, no hay enemistades insidiosas ni conspiraciones secretas, hay más bien amistades modestas, nutridas de contradicciones, amor y recelo, humanas envidias y admiraciones. No obstante, en un nivel profundo, sí campea todo el tiempo el conflicto mayor encarnado en la cuestión de género, la tensión entre los roles masculinos y femeninos estereotipados, tamizados por las miradas privilegiadas de la dueña de casa, Mrs. Ramsay, y su invitada Lily Briscoe.

Nunca se había producido la gran revelación. La gran revelación quizás no llegaría jamás. En su lugar había pequeños milagros cotidianos, iluminaciones, cerillas que de pronto iluminaban la oscuridad; y aquí había una. Esta, aquella y la de más allá; ella y Charles en la ola que rompía; Mrs. Ramsay juntándolos; Mrs. Ramsay diciendo: “Vida, detente aquí”; Mrs. Ramsay convirtiendo el instante en algo permanente (al igual que en una esfera diferente Lily pretendía convertir otro instante también en algo permanente): esto participaba de la naturaleza de las revelaciones.

Por ello, esta noción de “escena” tal vez convenga entenderla más en su sentido pictórico, incluso fotográfico, que dramático. Para nosotros, la aproximación más adecuada sea tal vez imaginar Al Faro como una especie rara de álbum de fotografías.

Armados con esta predisposición, tal vez seamos capaces de apreciar la prosa de Woolf en toda su, valga la metáfora visual, luz.

El faro como metáfora

Lily admira a Mrs Ramsay. Muy profundamente y con intenso amor. Hay momentos donde ese amor resulta realmente equívoco. No se dice nunca, pero uno percibe (¿se habrá leído así a principios del siglo pasado o es una interpolación extemporánea que uno agrega desde su actualidad?) una enorme tensión erótica en esa admiración.

Así, de aquella manera insípida y destemplada, cuando empezaba a pintar, se apoderaban de ella estas fuerzas y se le presentaban otras cosas a la mente: su propia incompetencia, su insignificancia, lo de cuidar a su padre en su casa cerca de Brompton Road; y tenía que realizar un gran esfuerzo para dominarse y para no arrojarse a los pies de Mrs Ramsay (gracias a Dios que hasta el momento había sabido resistirse a esos impulsos) y decirle, ¿qué se le podría decir?: ¿“Estoy enamorada de usted”? No, no era verdad. ¿”Estoy enamorada de todo esto”, señalando con la mano el seto, la casa, los niños? Era absurdo, era imposible. No podía decirse lo que una quería decir. Dejó los pinceles con mucho mimo en la caja y dijo a Mr. Bankes (…)

Pero no quisiera que esta afirmación sugiriera una distracción: no estamos ante una novela que se concentre en un tema lésbico, en absoluto.

Es sólo que en esa compleja trama de miradas que es Al faro, la mirada que Briscoe dirige a su anfitriona es especialmente intensa y significativa, puesto también que es la mirada de alguien que hace del mirar y sus desvelos, su oficio.

Entonces se advierte la función metafórica de ese faro que el título de la novela presenta como un destino y al que en realidad no se llega, o se llega tarde. Faro que es a la vez eso a lo que uno dirige su mirada para obtener un punto de referencia, pero que también puede proyectar una luz que ilumina una comarca. De alguna manera, Lily Briscoe mira de ese modo a Mrs. Ramsay: la admira, sin alcanzarla, como quien sigue un faro para orientarse en la oscuridad. Pero Lily no es la única que toma a Mrs. Ramsay como su faro.

(…) mientras bajaba por las escaleras, se dio cuenta de que se percibía la luna por la ventana del rellano, la luna amarilla del equinoccio de primavera; se descubrió y la vieron, por encima de ellos, en pie, en las escaleras.

“Mi madre”, pensó Prue. Sí, Minta debería mirarla, Paul debería mirarla. Eso es lo auténtico, sintió, como si sólo hubiera una persona así en todo el mundo; su madre.

Por una razón u otra, por afinidad o antagonismo, todos los personajes de la novela siguen el movimiento de la luz inquieta y reveladora que proyecta Mrs. Ramsay: el profesor Ramsay, que requiere de su esposa aprobación y sostén emocional, Mr. Carmichael, que neutraliza el ascendente de su belleza con afectada indiferencia, los jóvenes Paul Rayley y Minta Boyle, que sucumben a su manipulación casamentera, sus hijos, que ven en ella la contrafigura salvadora ante el egocéntrico despotismo de su padre…

Al fin y al cabo…

(…) ahora esto estaba repleto de artistas. A decir verdad, había uno de ellos, con sombrero de paja, zapatos amarillos, grave, tranquilo, pensativo; diez niños lo contemplaban; la cara redonda y roja expresaba un íntimo contento, miraba casi sin pestañear, y después de mirar, mojaba el pincel, introducía la punta en una blanda protuberancia verde o rosa. Desde que Mr. Paunceforte estuvo allí, hacía tres años, todos los dibujos eran así, argumentó ella, verde y gris, con barcas de pesca de color limón, y con mujeres vestidas de rosa en la playa (…). Pensó que deseaba que él se diera cuenta de que el dibujo de ese señor resultaba “standard”, ¿se decía así? (…)

Al faro es una novela hermosa de una belleza inasible, imprecisable, que honra esa lealtad furiosa a la mirada propia y original con una construcción atípica. Está compuesta con capítulos breves, de unas pocas líneas algunos, con una única excepción, un monumental capítulo 17 que se toma unas 26 páginas para pintar exclusivamente la escena de la cena.

En general, no hay casi diálogos, y el narrador (¿narradora, deberíamos decir?), siempre en tercera persona y desmesuradamente omnisciente, salta de la subjetividad de un personaje al otro a veces en el mismo párrafo. No tiene la pretensión de contarnos los hechos “objetivamente”, desde un punto de vista exterior o superador, sino que se mete como un avatar en la mente de cada personaje para brindarnos las impresiones que cada uno tiene ante hechos y personas. Nos hará saber, además, que esos personajes resultan, incluso a pesar del afecto, mutuamente opacos e insondables. De hecho, lo que se pone a nuestra consideración es el esfuerzo que hacen por componer, ajustar y corregir sus impresiones acerca de los demás. Nos tocará, tal vez, decir con Lily Briscoe: “yo lo veo así”.

Ahí estaba, el cuadro. Sí, eran todos azules y verdes, con líneas que se prolongaban, se cruzaban, que significaban algo. Lo colgarían en alguna buhardilla, pensaba, lo destruirían. Pero, y eso, ¿qué importaba?, se preguntó, mientras cogía el pincel una vez más. Miró otra vez los peldaños: estaban vacíos; miró el lienzo: era borroso. Con repentina deliberación, como si durante un segundo hubiera visto con absoluta claridad, trazó una línea, en medio. Estaba hecho, había concluido. Sí, pensó, dejando el pincel, extraordinariamente cansada, ésta ha sido mi versión.

Estupendo artículo. Claro y a la vez amplio en su apreciación de esta gran novela. Me gusta mucho la comparación con un cuadro o varios cuadros, que imagino muy expresionistas.

Debí haber leído este artículo antes de empezar a leer la novela. Muy esclarecedor.

Muy buen artículo. Ayuda a comprender que la lectura de este libro se hace más amena en cuanto se torna lenta y contemplativa.