Cindy 身形偏瘦卻有過高的體脂率,來門診的主訴是從小就是兩天一次的山羊便便,上廁所總是要很用力,而且一直很淺眠。在去年找營養師調整飲食後胃就開始不舒服,在進食後半小時內會出現胃不適及開始脹氣的情況,並脹到胃痛,有時會全身無力。有去照過胃鏡跟腸鏡、腹部超音波檢查等,只有發現胃跟腸、膽囊有息肉,沒有其他異常。因為過去的腸胃科醫師有建議脹氣要少吃高纖維跟蛋白質等易產氣食物,所以她幾乎只敢吃澱粉食物。但發現吃麵包一樣產氣嚴重,到最後肌肉流失嚴重,但又不知道到底該吃什麼,因此來門診求助。經過詳細問診後,建議少量多餐的分次攝取蛋白質,發現液體蛋白質攝取比較不會脹氣。

將纖維換成水溶性纖維為主,也刻意放慢了吃飯的速度,再加入不同的益生源及益生菌輔助治療後,從氣體「卡在」胃裡的感覺進展到能夠打嗝或排氣。在益生菌介入2 個月後,脹氣跟便祕都改善了許多,回診自述已不會脹到無法入睡。

臨床表現及診斷

幾乎每個人在一生中都會遭遇到覺得腹脹不適的情況,也是腸胃相關最常聽到的主訴,通常以腹部脹氣 (gas, bloating)、噯氣 (belching)、排氣 (flatulence)等表現方式,有些人甚至嚴重到會脹痛到難以忍受,或出現腸道習慣改變(例如:便祕)。由於「脹氣」或「排氣」只是數種診斷的可能症狀之一,所以在診斷上必須要考慮包括:功能性胃腸障礙 (functional gastrointestinal disorders, FGID)、功能性消化不良(functional dyspepsia)、大腸激躁症 (IBS) 和慢性特發性便祕(chronic idiopathic constipation)。

診斷主要需詳細詢問飲食的狀況,包括記錄飲食的時間(timing)、型態(pattern)、內容(content),例如:進食完後半小時內發生的會考慮是胃脹氣,半小時以上發生的考慮腸脹氣。若是胃部的診斷可考慮第一節「胃食道逆流」章節提到的,胃鏡及食道壓力測試等檢查。若是腸道的問題,若非機械性的腸道阻塞,其實大腸鏡往往找不出特定原因,要往腸躁症、特定食物敏感造成腸道過度刺激(乳糖不耐症、麩質不耐症)等方向,去一一排除可能的食物後,依治療的反應來推知可能的診斷。

脹氣的常見成因與治療

脹氣其實是良性的症狀,排除腸道結構異常(腸道憩室或腸扭曲),大部分都可以靠調整生活習慣而改善。正因為沒有確切的診斷工具,因此了解「氣體」從哪來非常重要,腹脹的氣體來自於三大原因:

❶ 吞入太多空氣 (噯氣最常見原因)

也稱為「吞氣症」(Aerophagia),常見原因如狼吞虎嚥、吃太快或吃太多、喝水喝太快都容易將氣體吞入,造成胃內的空氣過多。另外,有些狀況如鼻塞、鼻子過敏也可能間接導致腹脹,因為呼吸不順暢導致無意識的使用嘴巴呼吸,或鼻涕倒流增加清喉嚨跟吞嚥口水次數,都會導致過多空氣進入腹部,導致胃脹氣。另外一種是焦慮者患者也能因為過度換氣而吞入大量空氣,以上都要在釐清原因後給予生活型態的衛教跟行為治療。

❷ 酸鹼中和產生的二氧化碳

例如胃酸過多與鹼性的胰液中和後產生碳酸,分解為水與二氧化碳,或是高油脂食物的脂肪酸分解後跟胰液中和。故胃酸不正常分泌過多(比如咖啡因、焦慮緊張),或是吃油膩食物時(詳見第二章消化道潰瘍章節),就會在小腸中增加氣體的產生,因此許多患者在改變為清淡飲食後脹氣的情況即改善。

❸ 腸道菌製造的氣體

也是腸脹氣(flatulence)最常見的原因,腸道產氣菌喜歡的食物、食物消化不良或沒有被完全吸收、腸道蠕動太慢導致食物滯留太久,都會讓食物被腸內菌持續發酵,產生大量的氣體。例如:麵包跟糕餅類食物會容易造成脹氣,跟烘焙過程中加入的改良劑、乳化劑、膨鬆劑、香料等添加物有關。另外,有些人對麩質過敏,也有可能是吃麥類製品就會脹氣的原因。

有時被列為健康食材的高纖維食物也容易造成脹氣,或是吃高蛋白質飲食也會因小腸消化吸收不全,造成產生充滿含氮廢物跟胺氣的臭屁。但也不用因噎廢食不敢攝取高纖維高蛋白,只要稍微調整都能夠減緩脹氣跟產氣。

另外一種情況叫做「小腸細菌過度生長」(Small intestinal bacterial overgrowth, SIBO),也是一種腸道生態系的不平衡。當某些腸道「非致病菌」過度增生,雖然不會造成感染,但卻會有腹脹、腹痛、腹瀉等症狀產生,通常跟某些藥物的使用(長期使用制酸劑、鴉片類藥物)造成胃酸分泌不足,或是胃腸手術造成腸道蠕動障礙等原因造成。SIBO 的診斷有分為侵入性的小腸吸取物的細菌培養,跟非侵入性的葡萄糖╱乳糖的呼氣測試。儘管藥物治療發現非全身性的抗生素有助於改善症狀,但非藥物的飲食改善仍是第一線治療。包括「元素飲食」(elemental diet) 跟「低FODMAP」飲食(可發酵性短鏈醣類多元醇)。

「元素飲食」顧名思義就是把需要的元素補足,通常是用好吸收的型態,給予身體所需的巨量營養素(碳水化合類、脂肪、胺基酸)跟微量元素(維生素、礦物質)的液態食物,這種流質飲食在醫學研究也證實,是發炎性腸道疾病的重要輔助治療方式。

「低FODMAP 飲食」, 是Fermentable Oligo, Di and Monosaccharides and Polyols 的縮寫,主要是避免可發酵性的醣類、多元醇等,這些都是身體較難吸收,所以容易剩下成為腸道菌發酵來源的食物。所以常被列為健康食物的高纖維根莖澱粉類、麥類、豆類、洋蔥、大蒜、菊苣纖維、杏仁奶皆在此列。另外,就是含乳糖的奶類跟含果糖的水果,含多元醇(polyols)的菇類、花椰菜,跟所有糖醇類代糖都有可能會跟腸道菌交互作用,產生過多氣體。根據研究顯示大約70%∼ 80%患者,在持續6 ∼ 8週的低FODMAP 飲食下,可以緩解腹脹、腹鳴、腹瀉等不適症狀(關於本飲食在腸躁症的章節再詳細討論內容)。

以上兩種飲食都建議要在專業醫師或營養師的指導下執行,但民眾也可先行減少其中提到的益產氣食物,看看症狀是否有改善。以我的臨床經驗,最常見的脹氣原因是食品添加物中的人工甜味劑、香料、膨鬆劑等,其次是高油食物、麥類跟奶類。所以在採取低脂、低碳、無添加物的飲食後,許多人的脹氣不藥而癒。若仍有脹氣的狀況,加入針對胃部相關的益生菌(詳見「消化道潰瘍」章節),也有助於脹氣的改善。

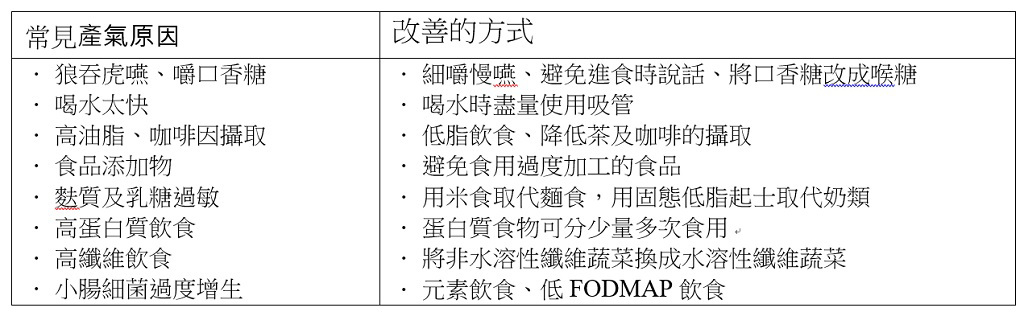

以下列出常見生活習慣跟飲食產氣原因、食物跟改善的方式: