「很多人會講說,我從來沒看過障礙者要來參加我們的音樂祭啊,可是你就不方便,人家要怎麼去?這是雞生蛋,蛋生雞的問題。」

2023 年 4 月,六位無障礙平權推動者,在「大港開唱」音樂祭結束後曾聯合投書《報導者》,檢視大港開唱的無障礙規劃。從事前的購票方式、無障礙資訊整合,到活動現場的無障礙廁所、服務台設置等,他們在親身參與當屆大港開唱後,給予方方面面的建議。

2024 年大港開唱邁入第十五屆,首次系統性地規劃音樂祭裡的無障礙服務,不僅於官網新增「無障礙服務」資訊欄、取消身心障礙票的傳真手續,也在現場(不再以『愛心』為名的)服務台,設立無障礙資訊看板、聘請手語翻譯人員⋯⋯等等,試圖讓音樂節的無障礙機制一步步到位。

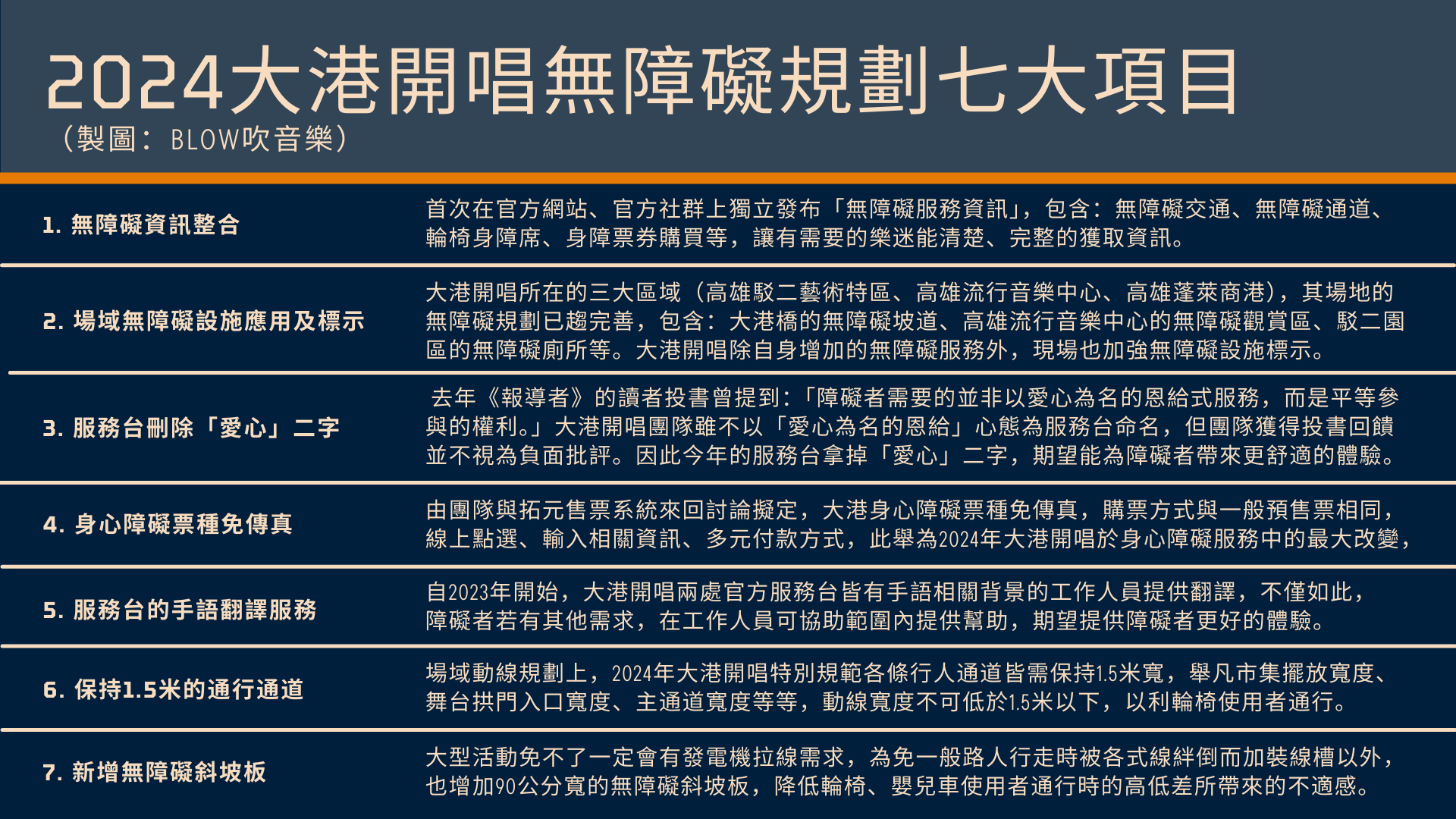

事實上在 2 月中,整個活動開始前,大港開唱便與高雄市工務局、高雄市政府「身心障礙者權益保障推動小組」,一同場勘音樂節腹地,動線遍及全場域。在專業指導下,他們特別查看各區路阻、坡度及身障廁所等使用狀況,多方交流彼此的期待,進行了無障礙規劃的七大項目(詳見文末圖表)。

2024 年大港開唱前夕,隨著身障律師陳俊翰的逝世,其生前所願的《身心障礙者權益保障法》修法,再度引起社會關注。透過大港開唱的首屆無障礙規劃、場勘經驗,似乎共同創造了討論台灣音樂節的無障礙議題時機。

去年投書《報導者》之一的黃雅雯,在回溯場勘過程時說:「大港基本上腹地是蠻無障礙的,是一整片空曠的地方,主要是動線的問題。障礙者通常不太會去人多的地方,但大港所在的駁二港灣場地夠寬闊,障礙者可以自己找到自處的空間。」

一起場勘,看見彼此的難處

55 歲的黃雅雯早年做過無障礙旅遊,並參與無障礙平權倡議,目前是身心障礙領域的社工外,也擔任手天使的面談義工。身為輪椅族,場勘過程會特別注意輪椅的行動順暢度,比如:他人一跨而過的線槽板,一般高度其實會阻礙輪椅運作;而高背輪椅,甚至會過不了大港橋頭的路阻,無法抵達最大的南霸天舞台。

黃雅雯強調,輪椅不只一種樣子,有手動輪椅、電動輪椅、高背躺式輪椅等,並不是誰隨便推一款輪椅試驗,就能了解不同障礙者的實際需求。今年能實際和大港工作團隊走一遭場域,認為大港是有誠意改善的,只是過去沒有人告訴他們該怎麼做。

和黃雅雯一同場勘的,還有中正大學社會福利學系的助理教授郭惠瑜。

郭惠瑜以學者身份,在高雄市「身心障礙權益推動小組」擔任委員,至今已三年。2022 年底,她在會議上首度提案要求,大港開唱及其他領有高雄市政府補助金費的戶外音樂展演活動,納入無障礙服務規劃。

郭惠瑜會關注到大港開唱,跟她在英國念書時常去 livehouse 聽音樂有關,她發現,當地的小型展演空間都會注意到障礙者需求,就連酒吧吧臺都會放矮,讓輪椅使用者容易取得酒精飲料。

返台後,她常書寫相關內容倡議,也關注音樂活動的無障礙規劃,早年曾和台北市行無礙協會試圖影響貢寮海洋音樂祭,讓輪椅族也有到沙灘上聽音樂的「搖滾權」,甚至寫信給陳綺貞,希望她能關注輪椅族進出女巫店不便的議題。

2022 年底,郭惠瑜第一次在推動小組提案時,便已詳列大港的無障礙服務七大改善方向,包括:取消傳真購票、官網無障礙資訊、主舞台的身障者專區、各區輪椅斜坡通道、無障礙廁所、聽障樂迷服務、音樂產業平權意識。只不過當時大港舉辦在即,只能先作初步的無障礙計畫書繳交、修改。

2023 年,郭惠瑜連任推動小組委員,會期間持續追問。2024 年初總算能和大港開唱一同場勘,在現場給建議,她說:「那個過程很棒的是,我們終於有機會可以溝通跟理解,因為我一直很怕大港覺得為什麼有一個人緊咬他們不放。場勘 Doris 也有去,我們就說不是真的要針對大港,而是希望台灣音樂節都能夠有這個意識。」

黃雅雯也深有同感:「今年大港主辦單位有來(一起場勘),過程中有討論,才會看到彼此的困難,比方說頂樓的(出頭天)舞台,我們問可不可以直接開一個電視牆,把上面的表演投下來。他們就說以目前的狀況,時間不夠處理,而且邀請的團體也會有合約要重簽,我們就能理解。大港也釋出很大的誠意,那個場子今年就不收費,因為沒有辦法改善。」

身障者其實知道,哪些地方他不能去

年初隨大港場勘過程中,黃雅雯發現,在高雄可以看到許多輪椅族出沒,甚至娃娃車、寵物車、看護推老人家出門,代表這座城市的方便度是高的。而大港擁有先天場域優勢與名氣,領先規劃無障礙服務,可以作為其他音樂活動及城市觀光的示範。

黃雅雯與郭惠瑜皆提到,過去他們提相關建議總會被質問,「到底有多少身心障礙者會去聽這種音樂節?」但問題其實是,障礙者若無法確定現場的方便程度,根本不會現身。另一種偏見則是,認為障礙者參與樂團活動「很危險」。

「那天我在場勘的時候說,有些年輕的輪椅聽團仔也很喜歡衝撞一下,他們就很緊張說:千萬不要!不要衝撞!一般人也不準衝撞!哈哈哈,快崩潰。」但她的意思其實是,障礙者也是成年人,有自主的決策能力,了解自己的身體狀況也了解樂團衝撞文化的話,可以判斷自己會不會受傷。

大橘(化名)是一位資深聽團仔,除了覺醒音樂祭、春吶,幾乎台灣大大小小的音樂節都去過。他頭戴濁水溪公社帽子,與我約在浮現祭的一處涼亭面訪。光從外表上看不出來,他其實是領有身心障礙手冊的障礙者,患有腎衰竭,平日有三天要固定洗腎。2017 年參加大港開唱時,他一度玩到腎臟破裂,需要摘除。

「那次參加大港,禮拜六下午已經覺得身體很怪,禮拜天的時候開始滲血,hold 不住就回家了,直接送加護病房。」大橘說,自己的體力條是一般人的三分之一,且每四個小時需要找空間做一次腹膜透析、排除尿毒素,但愛看表演的他,至今仍然周周買票去音樂節、展演空間、看劇或追他最心愛的 AKB。

大橘回憶,早年還沒有高雄流行音樂中心,他曾跟大港借空間腹膜透析,被指引到醫護站,「可是大港醫護站是路邊的帳篷,我不能露天做這件事,護士也說這裡不行要我想辦法。之前去搖滾台中,他是讓我在救護車上做,大港沒有救護車(記者按:大港於 2018 年開始設置救護車),就跟主辦單位借辦公室,一堆人在抽菸時嚇到,怎麼有一個人進來說要洗腎?其中有一位女生人很好,她說知道我的狀況,因為她媽媽也在做這個。」

綜合多年聽團經驗,他認為,台灣音樂祭普遍缺乏無障礙規劃,單就「身障票兌換手環」一事,大港在這點上做得比較好,很早就有手冊認證機制,也有換身障票的專屬服務台,跟一般排隊人龍分開。其他音樂祭往往沒有障礙者專屬的兌票口,現場工讀生也不太會驗證件;當被問到身障票要去哪裡換,常常一問三不知,但也沒辦法怪他們,因為這是主辦單位行前教育的問題。

大橘曾在淡水的「巨獸搖滾」看過一位樂迷坐電動輪椅趕場,也看過一位輪椅族在台中「搖滾連續祭」,因為電線高度而被擋在門口(即使該場地已經是一處平地),關於音樂節的無障礙規劃,他認為至少可以從輪椅族的進出開始做。

「會來聽音樂祭的身障者,應該百分之九十都是願意出門的,他們有自己的一套方法,有些靠自己的方法也沒用的時候,就需要主辦單位幫忙了。」以他個人而言,隨身自備藥品、現場管理飲食都是做得到的,事前也會判斷氣候跟地形,太熱就不會去,「我暑假唯一去過的,是當初年輕不懂事,跑去愛愛搖滾,那時還在海邊(苗栗),我身上有造口,管子就進沙子了,我就不敢再去了。」

以我們面訪的地點浮現祭而言,跟清水的地景結合是一大特色,可現場人車共用的斜坡道對於輪椅族來說,完全不可能上去,便需要特別規劃或在網站曝光資訊,讓障礙者先行了解及判斷。

「身障者其實知道哪些地方他不能去,主辦只要負責把友善這件事做好。」大橘說。

「無障礙設計」也是「通用設計」

提到身心障礙者,一般人多半會先浮現的畫面是輪椅族,但其實像大橘這樣,喜歡參與音樂祭的隱性障礙者並非個案。

35 歲的鸚鵡(化名)是一位手語族,從 2015 年開始愛上看演唱會,今年第一次和朋友參加大港開唱。透過大港服務台的手語翻譯員,我問他為什麼會來大港,他用手語搭配口語答道:「聽音樂是我日常生活不可缺少的一部分。一直都很想參加大港開唱,但每年大港幾乎都買不到票。今年才買到票參加。」(記者按:本段引述回覆為手語翻譯員的文字翻譯,加上受訪者口頭補充版本。)

鸚鵡讀的是一般學校,跟聽人一起唸書長大,互動交流無礙。他耳戴助聽器、聽得到音樂,專注的雙眼搭配讀唇語,也能辨識一般人的談話內容。在大港第一天,他聽了滿島光、百合花與苗可麗的演出,前來服務台受訪前也聽了那屋瓦少女與阿爆引吭高歌。

今年大港服務台有常駐的手語翻譯員在,讓他覺得「很不錯」、「有親感」、「感覺有人知道自己在說什麼」。但在音樂演出過程中,他其實聽不太懂台上的歌詞與 talking 內容,希望舞台螢幕可以加上歌名、歌詞與聽打字幕。

2017 年,鸚鵡曾在 PTT 發文請願,希望天后張惠妹的演唱會,可以突破以往歌手 talking 時沒有字幕的限制,邀請專業聽打員協助,讓聽障人士也能盡情享受阿妹的演出。而在請願發出的五年後,阿妹開跑的「ASMR 巡迴演唱會」皆配備聽打員,真正做到用現場文字呈現表演者 talking 的服務。

鸚鵡表示,也許不是每位聽障者都會到音樂祭,但一定會有像他這麼熱愛音樂的聽障者:「希望可以有手語翻譯跟隨幫忙,或請聽打員幫忙打字,把台上的歌手說的話都告訴我,讓我不會成為局外人。」假若資源有限的話,可以先從主要舞台做起,不必全部的舞台都要做。

事實上聽打員所服務到的不會只有聾人,對於聽力下滑的年長者,或者因為現場環境嘈雜而聽不見台上內容的聽人,也都適用。這類「無障礙設計」其實也是「通用設計」,就像坡道不只能服務輪椅族,也能服務到推娃娃車的親子客。

台灣音樂節的無障礙規劃如何集體邁進?

近年來,台灣音樂節市場狀似蓬勃發展,可無障礙規劃仍在相對初期的階段,雖然國外有不少成熟的音樂祭無障礙規劃可以參考,但真要在台灣本地執行,仍得考量場地環境、人力資源、觀念文化等因素,不可能一步到位。

障礙者的需求面與音樂節的實務面,並非零和遊戲,需要一題題拉出來,作細緻的溝通與價值排序,比如輪椅族期待參與搖滾區的熱血場面,但音樂節主辦尚須思考,若發生安全問題的進出場機制;因為一但發生狀況,各方咎責的壓力將難以估量。

談及這方面的權衡規劃,大港開唱表示的確很難,畢竟「安全」是無障礙規劃的首要優先考量,對任何參與大港開唱的樂迷都是。當屆行政統籌大草直言:「我們瞭解障礙者期望團隊規劃前排觀賞區域,以及看演出的不便之處,同時,我們也瞭解來參與大港開唱的樂迷們,看演出越到激情之處時難免衝撞起舞,故以安全為首要目標,在救護流程與速度、避免群眾踩踏造成受傷⋯⋯等種種考量下,對於大港開唱在無障礙規劃,如何在大家的安全,與障礙者有好的觀賞體驗之間做出平衡,是這次所遇到的最大難處之一。」

採訪過程,我同時能感受到無障礙推廣者的急切,以及身心障礙作家余秀芷所言:「障礙者未必都不明白生活的基本權利,卻擔憂太過強調權利,會出現對立關係。」因此推廣者在《報導者》投書文末,仍得多強調一句:「此文目的並非特定針對『大港開唱』,只是大港開唱呈現的問題也正是目前多數音樂演出活動普遍的現況。」

黃雅雯說,參與無障礙平權運動十年,在台灣推動相關改變並不容易,這幾年推動速度更慢、關注度難以提高,即使如郭惠瑜老師能進到高雄市擔任權益委員,施力也有限。

高雄市「身心障礙權益推動小組」一年僅開會四次,由於開會次數少,委員與障礙團體都要提案,因此會議討論常常拉得很長;常常有些案子這屆提了,隔年委員任期一到,可能就無人監督後續,不得不即刻加強力道執行。黃雅雯說:「像郭老師每次去開會都覺得,她好像是去找麻煩的,每次都在囉唆這件事,像大港是從去年講到今年才終於做。」

而對音樂節主辦方來說,也未必不想做,只是一時不知道從何著手。歸根結柢,建立專業有效的溝通平台與可信賴的諮詢對象,會是音樂節無障礙環境能否集體向前邁進的關鍵。

在英國,格拉斯頓柏立當代表演藝術節(Glastonbury Festival)便和非營利組織「態度就是一切」(Attitude is Everything,簡稱 AIE)緊密合作,提供音樂手譯(music interpreter)服務。後者創立宗旨,即是促進音樂活動的無障礙者權益,以專業思維提供場地無障礙的建議,成為音樂節銜接障礙者的橋樑。(註1)

2024 年的大港開唱,則是受高雄市「身心障礙者權益保障推動小組」指導,加上場地方駁二、港務公司、高流等相互協助與支持,才能一次做足多項改善。(註2)

未來,大港也承諾會將友善環境納入他們的環境重要指標之一,繼續實踐與試驗各種可能。主辦人 Doris 回應:「手語的服務是我們今年開始有思考的。但考量到事前蒐集到舞台所有演出藝人現場即時的歌單,以及手語人員所處的環境設計,還有直播畫面的呈現等等,需要團隊投入時間和人力來研究這部份要如何達成,未來我們會繼續朝這個方向試試看。」

大港開唱場域照片提供/出日音樂

註1:AIE 會設計「場地可及性認證」(Live Events Access Charter),讓障礙者可以了解並判斷哪些音樂節可以去。他們非常強調「事前提供無障礙資訊」,因為對於障礙者來說,即使音樂節沒有完備的無障礙服務,只要詳實說明,便可以讓不同的身心障礙者判斷自己是否適合參加,也減輕工作人員現場臨機應變的負荷。資訊內容應盡量包括:洽詢窗口、場地配置圖、無障礙廁所指引、個人助理陪同資訊。

註2:在台灣並沒有和 AIE 一樣的組織,音樂活動主辦方還可以找誰合作呢?郭惠瑜建議,台灣關注無障礙議題的 NGO 很多,比如和他們一起做倡議的「台北市行無礙資源推廣協會」等。