Premiere: 05. Juni 2025

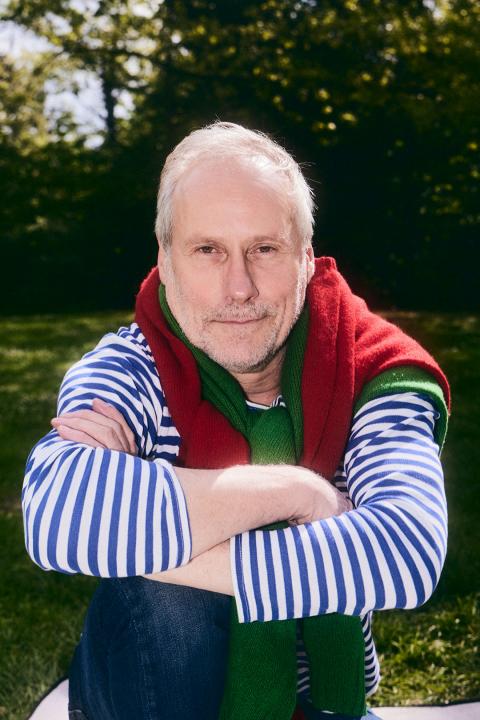

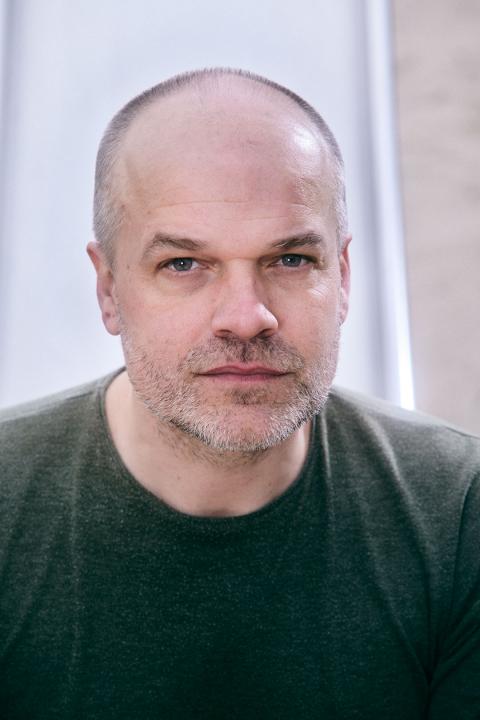

Mit diesem Doppelabend schließt sich ein Kreis. William Forsythe gilt zurecht als einer der wichtigsten Choreografen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Sein innovativer Umgang mit der Tradition des Balletts hat dem Tanz Richtungen eröffnet, die zuvor schwer vorstellbar schienen. Von 1984 bis 2004 leitete Forsythe das Ballett Frankfurt und von 2005 bis 2015 The Forsythe Company, die später in Dresden Frankfurt Dance Company umbenannt wurde.

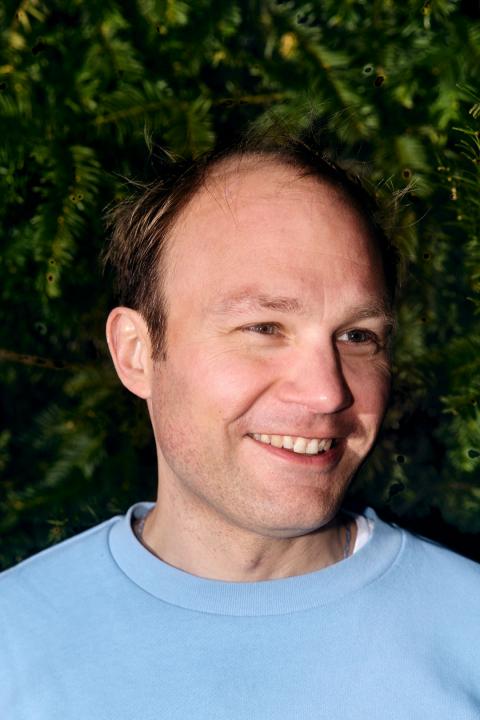

Ioannis Mandafounis, der gegenwärtige künstlerische Leiter der Company, war Tänzer bei Forsythe, entsprechend knüpft Live-Choreografie, die Improvisationsmethodik mit der die Company heute arbeitet, an viele Prinzipien an, die Forsythe entwickelt hat.

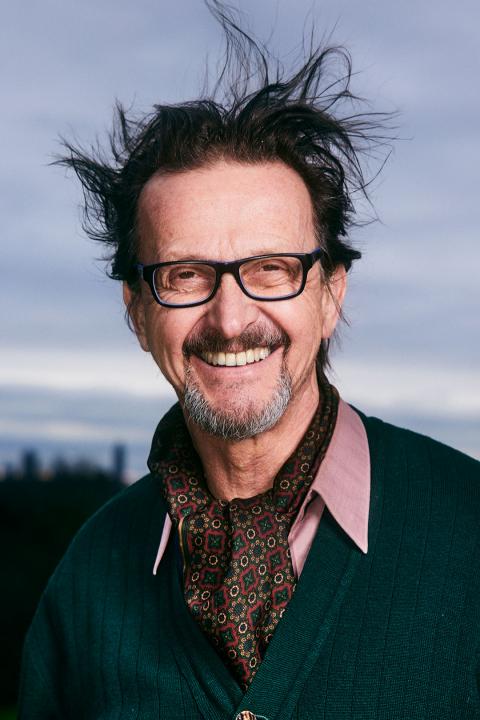

Für Thomas Hauert ist Improvisation ein Mittel, um Bewegungen hervorzubringen und zu komponieren. Seit Ende der 90er Jahre erforscht er mit der Company ZOO das Spannungsverhältnis zwischen tänzerischer Freiheit und Eingrenzung. Wenn Tänzer:innen in einer Gruppe gemeinsam improvisieren, müssen sie einen neuen Umgang mit Kontrolle finden. Aufgaben, Regeln und Beschränkungen können die Konditionierung des Körpers so stören, dass Improvisation zu etwas Unerwartetem führt. Was wird aus der Verbindung der heutigen Bewegungspraxis des Ensembles mit diesen beiden künstlerischen Handschriften entstehen?

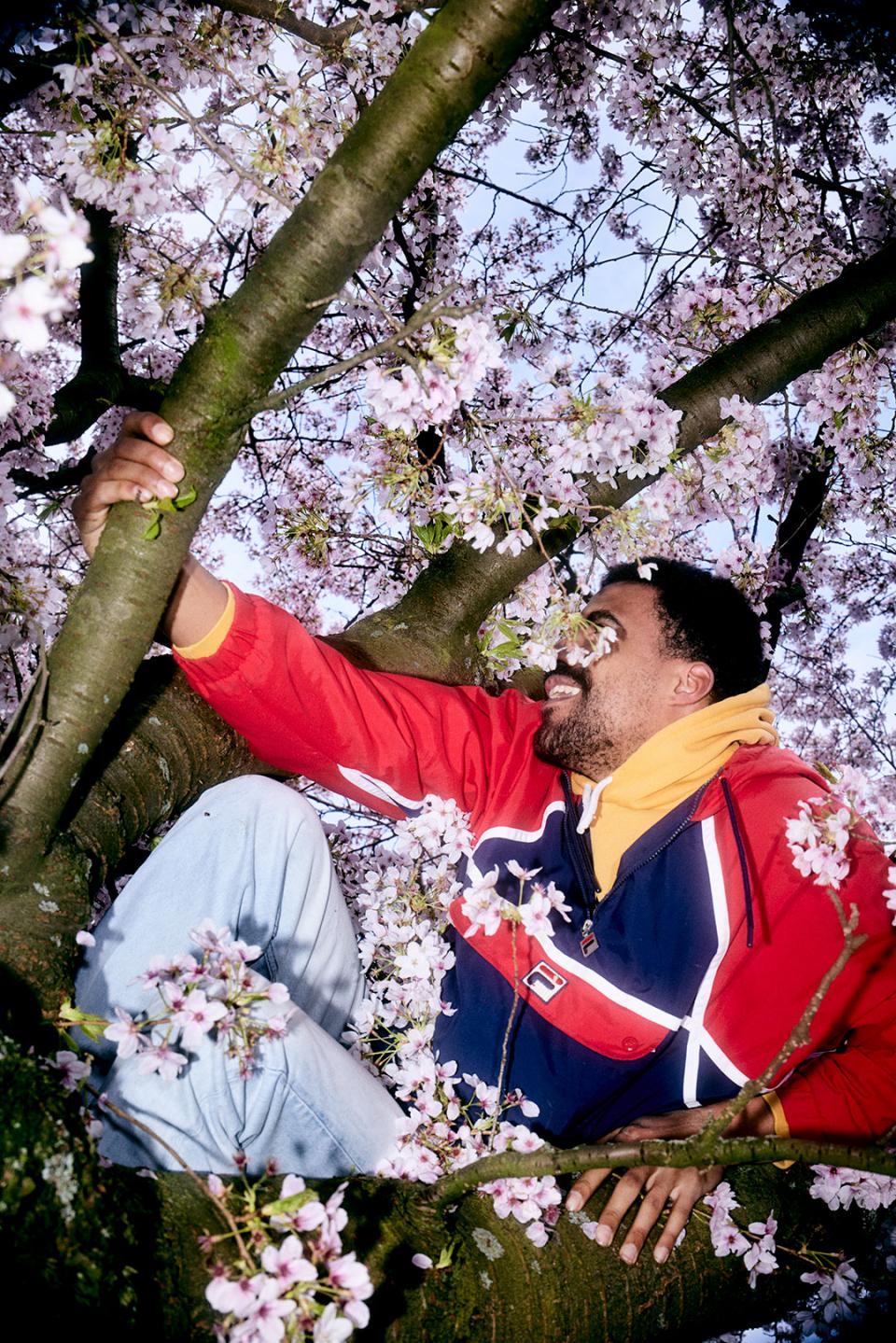

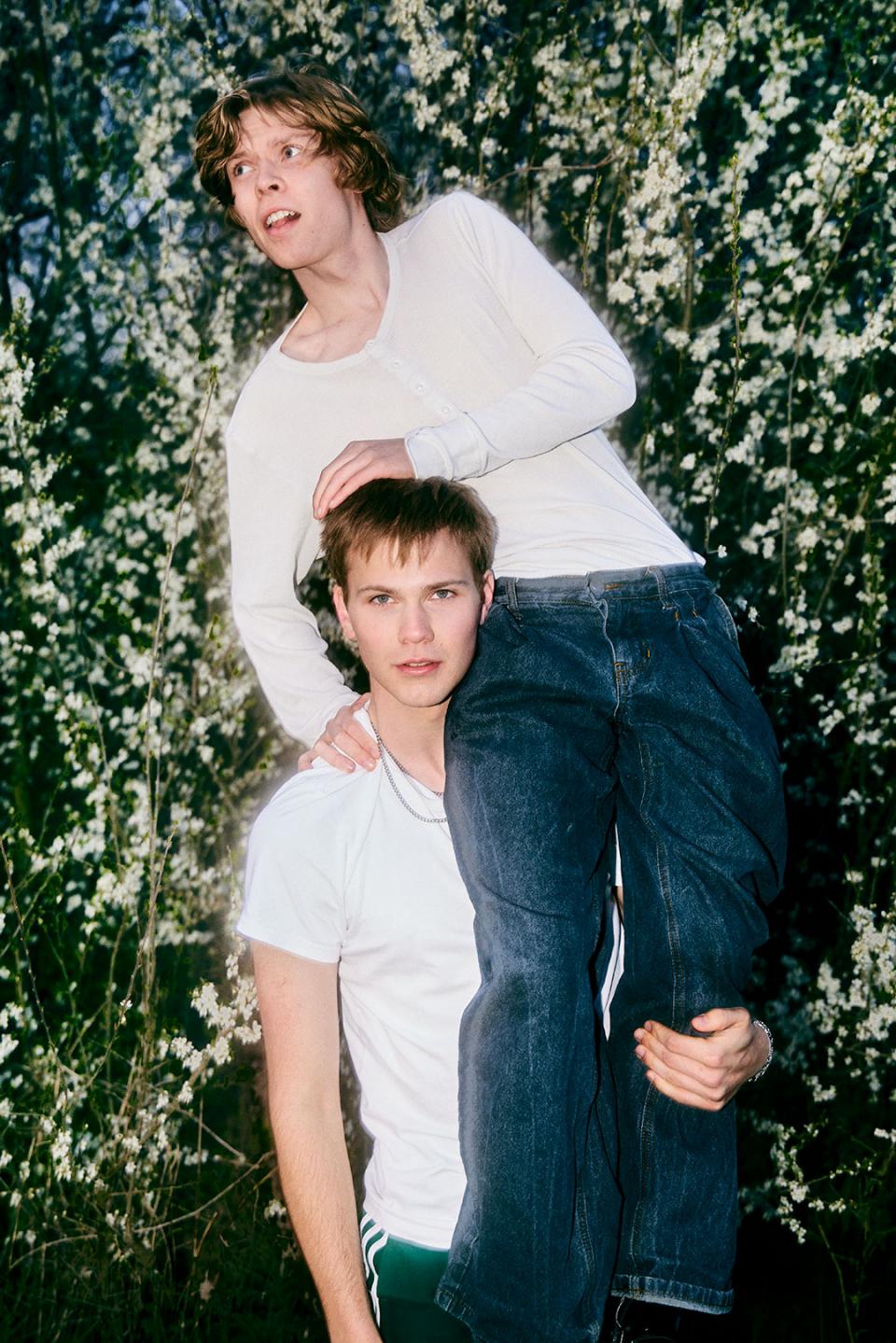

Choreografien William Forsythe, Thomas Hauert Tanz Todd Baker, Thomas Bradley, Emanuele Co’, Audrey Dionis, Louella May Hogan, Nastia Ivanova, Marina Kladi, Noémie Larcheveque, Ugnė Irena Laurinavičiūtė, Yan Leiva, Emanuele Piras, Solène Schnüriger, Ichiro Sugae, Ido Toledano, Ashley Alexandra Wright, Samuel Young-Wright

zur Schauspiel Frankfurt Webseite

Katharina

Katharina Wolfram

Wolfram Anna

Anna Arash

Arash Andreas

Andreas Sonja

Sonja Peter

Peter Michael

Michael Manja

Manja Mitja

Mitja Tanja Merlin

Tanja Merlin Caroline

Caroline Nina

Nina Rokhi

Rokhi Sarah

Sarah Wolfgang

Wolfgang Holger

Holger Sebastian

Sebastian Isaak

Isaak Sebastian

Sebastian Christoph

Christoph Annie

Annie Anna

Anna Christina

Christina Yannick

Yannick Torsten

Torsten Heidi

Heidi Melanie

Melanie André

André Stefan

Stefan Mark

Mark Lotte

Lotte Miguel

Miguel Matthias

Matthias Lioba

Lioba Christoph

Christoph Uwe

Uwe Angelika

Angelika Susanne

Susanne