用黃薑調味無妨,但「薑黃素」恐怕沒坊間吹捧般有效

我們想讓你知道的是

不少人認為薑黃素有多項療效,但有科學家指出,薑黃素的特性可能誤導了研究人員,而且化學上不是很有潛質的藥物。

黃薑(又名薑黃)是咖喱主要香料之一,其主要成份薑黃素(curcumin)因為一些初步研究的結果,而被吹捧成「可取代14種藥物」、能醫百病,甚至是「世上最有效的食材」。

然而,由美國化學學會出版的《藥物化學期刊》近日刊登了一篇論文,解釋為何薑黃素沒有如坊間吹捧般有效。這篇論文檢視了多篇關於薑黃素的研究,指出薑黃素口服不易被吸收、化學上不穩定及代謝速度高等特性,使它作為藥物的效用成疑。

化學界「騙子」PAINS

論文指出,有超過120項臨床實驗測試薑黃素對抗不同疾病的效用,卻沒有證據顯示薑黃素有特定療效。而且薑黃素被歸類為「泛篩選干擾化合物」(pan-assay interference compunds,簡稱PAINS),或因為這樣誤導了藥物開發人員。

開發新藥並非易事,為尋找有藥效的化合物,研究人員會嘗試把不同化合物跟各種(導致不同疾病的)蛋白質給合,從中篩選出有潛質的化合物,再進行研究。真正的藥物會抑制或激活特定蛋白質,不過有些化合物較為「狡猾」,會偽裝成跟多種蛋白質有類似反應,它們就被稱為PAINS。

PAINS有明確結構,出現在多個類別的化合物中,但生物學家或缺乏經驗的化學家往往不能認出它們。這導致部份PAINS會被誤認作有潛質的化合物,研究人員會浪費時間、資金去嘗試優化其反應,令真正有潛質的化合物可能被忽略。

難被吸收的薑黃素

論文又指出,對於大多數藥物而言,在人體內條件下及儲存時保持穩定是基本要求,可是薑黃素並沒有上述特性,更展示出化學不穩定性。薑黃素在體內會分解成不同的化學物質,各有不同特性,作者更質疑薑黃素能否被視作「活性」化合物。

此外,薑黃素更有熒光的特性,它吸收及發放的光波波長取決於溶劑,但跟不少基於熒光的生物測定所需波長吻合,亦有可能導致錯誤結果。

吸收方面,雖然口服每日12克薑黃素也不會有副作用,但作者檢視的所有研究均指出,無法在測試對象的血清中檢測到薑黃素。如果體內出現高劑量薑黃素的話,有可能影響鐵質代謝,對致缺乏鐵質。此外,雖然有報道指薑黃素對癌細胞有毒性,但其實它同時對正常淋巴細胞有毒性,而且數據顯示它可能帶有細胞毒性,並非只針對癌細胞。

基於薑黃素的特性,作者猜想人類可以口服高劑量而只有少量副作用,主要原因是它難以吸收。假如提升其吸收程度的話,可能會增加其副作用。另一方面,有研究顯示薑黃素或能影響腸道微生物群,後者跟數種慢性疾病有關,這可以是其中一個研究薑黃素效用的方向。

薑黃素不是萬靈丹

《藥物化學期刊》的共同主編Gunda Georg認為,很多心力和研究資金都浪費在薑黃素研究上。即使如此,期刊亦定期收到關於薑黃素的手稿。

論文主要作者、明尼蘇達大學的藥物化學家Michael Walters認為,薑黃素是個警世寓言。而且人們接受在科學文獻上的內容都是正確,再建立假說——即使無法成立。自2009年以來,有最少15份關於薑黃素的論文被撤回,更多在刊出後修正錯誤,不過科學家似乎沒有檢查文獻,看看有沒有人曾警告有關化合物有問題。

另一作者Guido Pauli則指出,薑黃素曾被提出用作治療勃起功能障礙、體毛過多、脫髮、癌症以至阿茲海默症,但至今沒有證實有效的治療。他認為其中一個原因是,研究人員未必清楚他們在研究哪一種分子,黃薑含有多種化合物。有些時候,研究人員觀察到效應,但將之歸因於錯誤的分子。

論文亦認為,有大量證據顯示獨立分離出來的薑黃素沒有療效,從整體角度去研究黃薑及其營養學基礙,似乎是較好的研究方向。Walters說︰「黃薑不會對你有害,而且可能有些東西有活性。我們目前知道的是,薑黃素不是人們所認為的萬靈丹。」

要充分了解非常困難

不過也有研究人員對薑黃素樂觀,例如放射腫瘤學家Julie Ryan認為,從化學上修改薑黃素的形態,或會令它更容易被吸收。化學生物學家Bill Zuercher則認為,薑黃素或黃薑提取物很可能有益,但要充分了解就非常複雜,甚至不可能。

至於這篇論文會否阻止低質素的薑黃研究?Walters不感樂觀︰「那些應該閱讀這篇論文的人,很可能不會讀到。」

當然,把黃薑用作香料來吃還是可以的,只要不把它視作「神奇食物」就好。要保持健康、降低患癌風險,你可以選擇培養健康習慣,如多吃蔬果、多運動、少飲酒、不吸煙等。

相關文章︰

資料來源︰

- Deceptive curcumin offers cautionary tale for chemists (Nature)

- The Essential Medicinal Chemistry of Curcumin (Kathryn Nelson et al. 2017)

- Contrary to decades of hype, curcumin alone is unlikely to boost health (American Chemical Society)

- Forget what you’ve heard: Turmeric seems to have zero medicinal properties (Quartz)

- Chemistry: Chemical con artists foil drug discovery (Nature)

- Can curcumin spice treat Alzheimer’s disease? (STAT News)

- Turmeric: Tasty in Curry, Questionable as Medicine (Science-Based Medicine)

「營利事業及個人受控外國企業(CFC)制度」113年5月首次申報,新制概念、放寬措施及關鍵字一次看!

我們想讓你知道的是

112年度及112年1月1日起實施的「營利事業及個人受控外國企業(CFC)制度」即將於113年5月首次申報。受控外國企業(CFC)是什麼?CFC制度實施前後的稅負效果為何?本文將帶大家一次看懂CFC制度!

營利事業及個人「受控外國企業(CFC)制度」分別自112年度及112年1月1日起開始實施、113年5月首次申報,其實CFC制度已在國外實施多年,其立意是防杜個人或營利事業透過境外低稅負區(如開曼群島)的受控外國企業規避我國所得稅負,藉此保障整體國民的權益。

受控外國公司(CFC)是什麼?

首先讓我們來說文解字,CFC是Controlled Foreign Company的縮寫,中文是受控外國企業,Controlled代表受控,包括透過股權或實質控制,Foreign指低稅負的外國,最後一個

Company代表企業,包含公司、獨資及合夥組織。結合CFC這3個英文字,是指個人或營利事業對低稅負區的關係企業具有控制能力,這家低稅負區關係企業就是CFC。

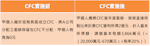

CFC制度實施前後營利事業及個人的稅負效果為何?

●營利事業部分

Photo Credit:財政部賦稅署

●個人部分

CFC定義、納稅主體、豁免規定:CFC制度三大關鍵字一次看懂

大家不用太緊張,並不是每個個人或每家營利事業都會適用CFC制度,以下從不同的股東身分,簡要說明哪些人、哪些營利事業會適用這個制度:

- 營利事業部分:適用於總機構在我國境內的營利事業,如果它在境外低稅負區(例如開曼群島)設立關係企業,且這家營利事業及它的關係人直接或間接持有股份或資本額合計達50%或對這家關係企業具有控制力,這家位於開曼群島的關係企業就是營利事業的CFC。營利事業應就這家CFC當年度盈餘,按直接持股比率及持有期間,認列投資收益,並計入同年度所得額課稅。

一張圖輕鬆掌握個人CFC制度。/Photo Credit:財政部賦稅署 - 個人部分:除符合剛剛提到的持股比率、境外低稅負區關係企業的條件外,還多加一個條件,個人、配偶及二親等以內親屬當年度12月31日合計直接持有CFC的股份或資本額達10%,才需要按其直接持股比率及持有期間計算海外營利所得,與其他海外所得合計100萬元以上,才須計入個人同年度的基本所得額,且基本所得額扣除112年度扣除額670萬元後,按20%計算基本稅額,如果超過綜合所得稅繳稅金額,表示繳不夠,就須繳納差額稅款。

- 此外,我們在CFC制度還訂有豁免規定,如果CFC有實質營運活動或CFC當年度盈餘微小(微量門檻),就免依CFC制度計算CFC所得。

- 豁免1規定:CFC實質營運活動

CFC在設立登記地有固定營業場所,且僱用員工在當地實際經營業務;同時,CFC當年度消極性收入(如投資收益、股利、利息、權利金等)占總收入比率低於10%。只要CFC符合上述所有條件,免依CFC制度計算所得課稅。 - 豁免2規定:CFC當年度盈餘在700萬元以下

個別CFC當年度盈餘在700萬元以下也可豁免,但為了避免營利事業或個人設立多家CFC分散當年度盈餘來適用這個豁免門檻,又訂了防弊規定,即營利事業或個人(個人部分包含與其合併申報綜合所得稅的配偶及受扶養親屬)直接持股且沒有實質營運活動的全部CFC當年度盈餘或虧損,即「正負相抵」合計在700萬元以下,免依CFC制度計算所得課稅。

- 豁免1規定:CFC實質營運活動

營利事業或個人居住者如果在低稅負區設立關係企業,且對它有控制權,無論CFC是否符合豁免規定,都要在今(113)年5月申報所得稅時依規定格式填報CFC相關書表及檢附證明文件,一方面可檢測自己有沒有CFC課稅問題,另一方面也可確保正確誠實申報,以維護自身權益喔!

CFC新制上路,首次申報放寬措施!

為讓制度運作順利,去年度12月底財政部也修正了部分CFC制度執行細節,包括調整微量豁免門檻之防止濫用規定、對非低稅負區轉投資事業決議分配111年度及以前年度盈餘數額提供免列CFC當年度盈餘加計項目之過渡措施、損益按公允價值衡量之金融工具(FVPL)評價損益得選擇延後至實現時計算損益,提供首次申報的放寬措施如下:

第一項「微量豁免門檻之防止濫用規定」指上圖CFC豁免2規定中判斷全部CFC當年度盈餘合計是否逾700萬元之計算範圍,僅考慮納稅義務人直接持有股權且不具實質營運活動之CFC當年度盈餘合計數。

第二項CFC獲配源自非低稅負區採權益法認列轉投資事業於113年3月31日前決議分配111年度及以前年度盈餘數額,免列分配年度CFC當年度盈餘加計項目,惟於所得稅申報期限內(113年5月31日前),應提示足資證明該盈餘分配之文件。

第三項放寛納稅義務人得選擇CFC當年度盈餘排除其透過損益按公允價值衡量之金融工具(FVPL)評價損益,俟處分或重分類時以實現數計入CFC當年度盈餘,但一經選定,原則上不得變更。

CFC首次申報,你準備好了嗎?

今年是CFC制度實施後的首次所得稅申報,呼籲大家多多使用網路或手機報稅,不只省時、方便,還能減少民眾到國稅局的交通時間及等待時間。另外也提醒大家,務必在所得稅申報前先檢視個人或營利事業是否適用CFC制度,如果適用,就應於申報時依規定格式揭露CFC相關資訊及檢附文件;如果對於申報文件的準備有所疑問,也可以於財政部賦稅署網站反避稅專區(https://www.dot.gov.tw/htmlList/ch_389)查詢,或透過免付費諮詢電話0800-000-321了解相關內容。