我們想讓你知道的是

本書以莊子名篇《莊子.內篇》為底本,對當中汪洋恣肆的思維進行深入淺出的拆解。作者巧妙地將莊子思想與現在的社會環境結合,探討成長、夢想、人際關係等,用清晰易懂的方式讓每個閱讀《莊子》的人都能以自我來進行參悟,從中得到屬於自己的理解,跳脫世俗框架、不陷入他人的見解,讓我們在人生的每個階段都能坦然、自在與豁達。

文:陳可抒

人生在世,皆欲逍遙;若求逍遙,必先知我;既已知我,便須葆光。

以上三重理念,即是《莊子》的核心思想脈絡,亦分別是《莊子.內篇》前三篇的內容。

上一篇〈齊物論〉的立言結尾處,莊子提出了「注焉而不滿,酌焉而不竭」的葆光的概念,將之詳細闡述,便是本篇〈養生主〉的主旨。

「吾生也有涯,而知也無涯」,既然如此,便不可懵懵懂懂地「以有涯隨無涯」,若是這樣,豈不是太浪費生命了嗎?

所以要葆光,要養生,要知自我之所在,要養自我之所在。

養生的理論說來容易,做起來卻極難,難就難在:如何分辨哪個是我,哪個不是我?如何是養,如何不是養?

養生的要訣十分簡單,莊子只用一個庖丁解牛的故事便闡述清楚了,不過便是「遊刃有餘、善刀藏之」等寥寥數語而已,然而,如何遊刃?怎樣有餘?何時藏刀?何時解牛?

種種問題,仍是要知曉「緣督以為經」的道理才行。不過,何為督脈,何為旁脈?理論容易闡明,實踐起來卻很不易,在本篇後半段,莊子又以幾個寓言加以說明。

本篇是《莊子.內篇》立言的最後一篇,在篇尾,莊子意味深長地表示:「指窮於為薪,火傳也,不知其盡也。」後面〈人間世〉等四篇雖然也有立言,卻更偏重於莊學與實踐的結合。換言之,前三篇為體,為認識論,後四篇為用,為方法論,明悟了前三篇的立言,便猶如手中擎起智慧之火,可照亮世間的重重暗霧。

吾生也有涯,

而知也無涯。

以有涯隨無涯,

殆已!

已而為知者,

殆而已矣!

為善無近名,

為惡無近刑,

緣督以為經,

可以保身,

可以全生,

可以養親,

可以盡年。

吾生也有涯,而知也無涯

養生主旨之一:不妄隨,不妄知

生命是有限的,知識是無限的,而若是以有限的生命,去追隨無限的知識,那不是很勞而無功的嗎?「殆已」!若是再以這樣的追求而沾沾自喜,自以為很有智慧,那不是更危險的想法嗎?「殆而已矣」!

既然如此,難道莊子是暗示人們停止追求嗎?當然不是!莊子怎麼會有這樣因噎廢食的號召呢?這一段的本意,是提醒人們要講究方法,而不是一味地盲動,更不是停頓不前。否則,在〈逍遙遊〉中,何以大鵬一定要克服艱難飛往南冥呢?又何以稱宋榮子和列子「猶有未樹」呢?在後文中,何以庖丁要耗時數年以精通解牛之技呢?不必懷疑莊子的進取之心。

倘若吾生無涯,而知有涯,那麼,便可隨意為之,大不了從頭再來;而現實卻恰恰相反,生有涯,知無涯,你我生在世間,恰如一粒微塵面對茫茫宇宙,沒有智慧的取捨怎麼行呢?悶頭亂撞怎麼行呢?若是再因此而揚揚得意,那就更不可取了!

唯有不斷求知,方能接近逍遙之境,然而,又豈能陷於求知之中呢?畢竟,人生「一受其成形,不亡以待盡」,生命「行盡如馳」,不可「與物相刃相靡」,又能與無用之知「相刃相靡」呢?

知識浩瀚無垠,若是漫無目的,隨之而迷失自我,其實質便不是求知,而是消磨;若是把這種消磨反而當作真知,受其迷惑,那麼,這迷失就只會無窮無盡了。

為善無近名,為惡無近刑

養生主旨之二:緣督以為經

怎樣才可以不迷失、不迷惑呢?很簡單:撥開迷霧,明確目標,有的放矢,毫不動搖。也即是所謂「緣督以為經」。

督,人體最重要的經脈,貫穿於後背,是經絡中的脊梁。若是有一天,某個其他部位,譬如手腳和脊梁非要斷一個不可,那當然要全力保住脊梁了;而人們終其一生,也必然要以脊梁為主心骨。那麼,生命的意義,不就是人生的督脈嗎?無論名聲、利益,還有哪個能比生命的意義更重要呢?這便是「緣督以為經」的道理,也即是養生之主旨。

除此以外,莊子還同時給出了一句意味深長的勸誡:做善事不要貪圖名聲,做惡事不要觸碰刑罰。

咦,莊子怎麼能教人「為惡」呢?有些人看到這句話,便不免有所躊躇,想要替莊子打圓場,將「為惡」解釋成一點點小的壞事,或者惡念之類,總之不肯把它當成惡行來理解。

其實大可不必!惡就是惡,為惡就是為惡,不須有所掩飾。「為惡無近刑」,若是對於莊學理解得足夠透澈了,便絲毫不覺得違和,反而覺得很有道理。

惡也好,善也罷,無非都是片面的定義而已,根本不是永恆的準則,怎能用它們表面的呈現來束縛彼此的內心呢?唐堯、虞舜發起戰爭,是善呢,是惡呢?成湯、周武舉旗反叛,是善呢,是惡呢?世間哪裡有針對善惡的統一標準呢?

這個問題在〈齊物論〉中已經討論過了:「自我觀之,仁義之端,是非之涂,樊然殽亂。」汝之蜜糖,吾之毒藥,此之惡可能是彼之善,善惡豈可一概論之?此國法令嚴禁之事,一定是惡事嗎?彼國法令未禁之事,一定是善事嗎?個人行走於世間,心中自然能夠分辨善惡,此善惡也必然會與他人發生衝突。故此,莊子鄭重告知:心中之善惡不須與人爭辯,所做之事若為他人口中之善事,則泰然處之,不要為名所累;所做之事若為他人口中之惡事,則謹慎從事,不要為刑所罰。這便是世間養生之道。

若通此道,「可以保身,可以全生,可以養親,可以盡年。」至此處,頗有些人認為「養親」之「親」字難解,便將其曲解為「精神」。

亦大可不必!《莊子》是哲學,並非玄學。「養親」便是養護親人的原義,不必引申或曲解。人生於世間,照顧親人亦是不可推脫的責任所在,親人亦是我形體的一部分,如何可以拋棄呢?

在下篇〈人間世〉中,莊子寫道:「古之至人,先存諸己而後存諸人。」這不正是莊子一貫的理念嗎?不正是養生中最樸實的思想嗎?不正是「緣督以為經」的一個延展嗎?

庖丁為文惠君解牛,手之所觸,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然嚮然,奏刀騞然,莫不中音,合於《桑林》之舞,乃中《經首》之會。

文惠君曰:「嘻,善哉!技蓋至此乎?」

庖丁釋刀對曰:「臣之所好者,道也,進乎技矣。始臣之解牛之時,所見無非牛者。三年之後,未嘗見全牛也。方今之時,臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行,依乎天理,批大郤,導大窾,因其固然。技經肯綮之未嘗,而況大軱乎!

良庖歲更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解數千牛矣,而刀刃若新發於硎。彼節者有間,而刀刃者無厚,以無厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。雖然,每至於族,吾見其難為,怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微,謋然已解,如土委地,提刀而立,為之四顧,為之躊躇滿志,善刀而藏之。」

文惠君曰:「善哉!吾聞庖丁之言,得養生焉。」

庖丁解牛,妙在養生

養生主旨之三:遊刃有餘,善刀藏之

庖丁解牛的故事,其核心要義,當然在於「善刀而藏之」,這便是最直觀的養生之術。不過,仍有一些關鍵的細節,不得不辨。

其一,萬事皆可入至境,至境為人所共賞。

庖丁是莊子的寓言,文惠君是莊子的代言。在這篇故事中,文惠君一共講了兩句話,都很重要,也是莊子的態度所在。

文惠君首先看到的是庖丁的技藝純熟,已臻至境,便給出了「善哉」的評價。注意,此處文惠君只知解牛外在之妙,「砉然嚮然,奏刀騞然,莫不中音」,尚且不知「刀刃若新發於硎」這些內在之妙。此處之評價,自然是因解牛而起,並非是因養刀而起。

庖丁只是一名廚師,卻也能從解牛這類俗事中不斷進益,達到至境,參悟天道。世間萬物一理,法門眾多,只要心懷求道之誠,哪裡不是參悟呢?

所以莊子借文惠君之口評價說:「善哉!」

其二,不斷探索,取捨有道,知曉天道,才能養生。

本章開篇立言:「吾生也有涯,而知也無涯。」其實質是取捨有道,用心力於一處,在紛擾的無涯之中「緣督以為經」,前文已有所辨。「庖丁解牛」所寄寓者,正是此道。

庖丁開言便講:「臣之所好者,道也,進乎技矣。」庖丁目標為道,然而「天籟」安排他身在庖廚,既然如此,何不藉此悟道?

庖丁所言,幾乎句句都是解牛之技,卻又句句都是天道。以庖廚之身分得道如此,不正因為他懂得取捨、心物合一嗎?這不正是以有涯追無涯的典範嗎?

知進退,能取捨,合於天道,不斷進益,才是養生的真諦,這就是開篇一段的義理。

否則,如若只是一味地保住性命形體,本我猶如死水一潭,又談什麼養生?莊子在〈刻意〉篇中批判說,「就藪澤,處閒曠,釣魚閒處」,這樣的人生只是「無為而已矣」!

談論至此,文惠君不必去學解牛,庖丁亦不必謀慮治國,養生之道已經各明於心。故而文惠君再次評論道:「善哉!」

其三,保持未知之心。

「吾生也有涯,而知也無涯。」天道永無止境,探尋亦永無止境。雖然庖丁技藝已入至境,未知之境仍然有待探尋。

未知之事誰能預測呢?唯有保持敬畏,虛心以待,「怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微」。

譬若大鵬已由北冥飛至南冥,安知世上再沒有更深廣的東冥、西冥呢?保持未知之心,既是養生之道,又是養生之意義所在。

其四,遊刃有餘。

「十九年而刀刃若新發於硎」,是養生的最直觀體現,所倚賴的便是「依乎天理,批大郤,導大窾」,即「遊刃有餘」。

所謂養生,是遊刃而有餘,絕不是封刃而存,由此亦可知所謂清淨無為的口號只是悟道之法門而已,也絕不是人生應有的目標,其本質其實是清淨雜念、無為雜事。

遊刃有餘,便可以從容解牛不止,十九年解牛數千;遊刃有餘,便可解族人難解之牛,四顧而躊躇滿志。這不正是〈逍遙遊〉的義理嗎?莊子之說,正是如此精妙互通!

而遊刃有餘的訣竅,便是「以無厚入有間」。節者有間,刀刃無厚,便是養生之道;人世亦有間,至人亦可無厚,如此便可遊刃有餘於世間。這正是下一篇〈人間世〉的義理。

公文軒見右師而驚曰:「是何人也?惡乎介也?天與,其人與?」

曰:「天也,非人也。天之生是使獨也,人之貌有與也。以是知其天也,非人也。」

澤雉十步一啄,百步一飲,不蘄畜乎樊中。

神雖王,不善也。

書籍介紹

本文摘錄自《打開莊子的方式:解構莊子的邏輯思維,重塑他的處世哲學》,日出出版

作者:陳可抒

- momo網路書店

- Readmoo讀墨電子書

- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

每個人的自在人生,都在莊子那裡!

人生的根本,是先與自己相處,再與世界交往。

莊子是一位妙人,《莊子》更是一本文思哲思同時達到巔峰的千古奇書,不過大家對他的誤解太多了。司馬遷在《史記》中形容他是很會講漂亮話的人,但司馬遷同時紀錄了一個事實:楚威王願意以國相的重任來託付莊子。莊子的寓言波瀾詭譎,人們大多讚嘆他的神妙沖虛,然而無論他寫得多綺麗,核心意義在於授人以漁,積極入世,自在處世。

莊子的人生選擇在今天仍然考驗著每一個人。

莊子之學講究尊重每個人的天性,需要我們自己去感悟與啟發,他不是要「指明」一條路教人們懵懵懂懂地走上去。每個人都有獨一無二的自我,因此對於哪裡才是「明」,見解各有不同,答案又怎麼會相同呢?孔孟學說是一條修好的路,直接指引人們到達某個山頭,莊子則是給予一個工具,讓我們自己修路前往想去的地方:

- 逍遙遊——一切逍遙的本質都指向一個命題:如何回來做自己。

- 齊物論——世間所有事物分為兩種,一種叫外物,一種叫內心。

- 養生主——多自省,養心神,輕名利,求真知,這才像個人。

- 人間世——眾生芸芸,福禍紛紛,看清了生命卻不倉促,見多了人世卻仍動情。

- 德充符——所謂命運,不過是弱者的藉口罷了。

- 大宗師——沒有一帆風順的求道之路,只有百折不撓的成長精神。

- 應帝王——以自己的見解來規範他人的見解,必定會讓人迷失了自己的本性。

莊學本就是處世之學,關注如何解決問題,當中的哲學邏輯、論述體系與文學表達盡皆完備,目的是要構建一個嚴謹且完善的哲學體系,將它內化於我們心中,思辨自身的處世哲學。

見解都有侷限,狀況都會轉化。有新的正解,就有新的誤解。

當人生感到矛盾困惑時,閱讀《莊子》常會讓人有不同的新領悟,此時的新領悟往往與先賢們有所不同,甚至與自己以往的體悟有別——其中必有誤解,然而誤解是通往真理的必經之路,此刻的見解在未來也終將被新的看法疊代。

莊子的故事結構繁複、內容豐滿、想像瑰奇、變化多端,絕不是尋常的街聞巷語。本書以拆解、重塑方式帶你打開《莊子》,思辨自身的處世之道:

- 你遵守的仁德我也得遵守嗎?

- 世間的善惡有絕對標準嗎?

- 生命有限,知識無限,問題的答案只有眼前看到的嗎?

- 人要去往何方呢?

- ……

人一生要尋找自我,又天生喪我,又時不我待,又總有外物干擾,怎麼會不感到茫然呢?

每個人的生存之道都不同,應當智慧地去尋找自己的路。

現在就打開莊子,你的自在人生在這裡。

本書以莊子名篇《莊子.內篇》為底本,對當中汪洋恣肆的思維進行深入淺出的拆解。作者巧妙地將莊子思想與現在的社會環境結合,探討成長、夢想、人際關係等,用清晰易懂的方式讓每個閱讀《莊子》的人都能以自我來進行參悟,從中得到屬於自己的理解,跳脫世俗框架、不陷入他人的見解,讓我們在人生的每個階段都能坦然、自在與豁達。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰

Tags:

【導論】海峽不只是「兩岸」問題,更是理解全球地緣新局面的關鍵

我們想讓你知道的是

隨著近十年來國際局勢的劇烈變化,不僅有美中對峙的局面,近來更在烏克蘭、巴勒斯坦發生戰爭,連帶讓地緣政治的討論越來越深入,以往為人所忽略的海峽,就在這個國際競賽中,默默扮演關鍵性角色。

國際海權理論大師馬漢(Alfred Thayer Mahan,1840-1914),被公認是海洋戰略的權威,他有關於海權理論的系列著作,後來形成著名的「海權論」。海權論以法國軍事家若米尼(Antoine-Henri Jomini)的概念為基礎,強調地理上咽喉要道的重要性,維持海上交通的暢通,是一個海權國家的首要任務。

所謂的咽喉要道,放在海洋上來看,就是陸地與陸地之間的「海峽」。

隨著近十年來國際局勢的劇烈變化,不僅有美中對峙的局面,近來更在烏克蘭、巴勒斯坦發生戰爭,連帶讓地緣政治的討論越來越深入,以往為人所忽略的海峽,就在這個國際競賽中,默默扮演關鍵性角色。

舉例來說,以色列跟哈瑪斯開戰,為什麼紅海的曼德海峽,會出現葉門叛軍攻擊往來商船的行為?這兩件看似無關的國際事件,背後又是怎麼產生聯繫的?

這次,我們將藉由專題的形式,盤點全球七大海峽的地緣性意義,分別是台灣海峽、宮古海峽、馬六甲海峽、曼德海峽、黑海海峽、直布羅陀海峽以及麥哲倫海峽,打破傳統用「地理學」概念來理解的海峽問題,重新賦予它們新的地緣政治意義。

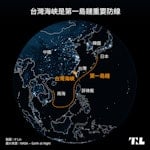

我們的家門口:台灣海峽與宮古海峽

身在台灣的我們,對於「海峽」的概念並不陌生,但往往會把「海峽」跟「兩岸」做高度連結,這樣的既定印象,導致我們在看待全球各地的海峽議題時,可能會陷入當局者迷、見樹不見林的狀態,較難從區域性的視角來思考戰略問題。

所以這次有關於台灣海峽的討論,將離開以兩岸關係為主軸的敘述,把視角拉大到整個東亞的供應鏈來看,其中對於日本的影響尤為關鍵。

作為一個高度仰賴貿易獲得資源的島嶼國家,日本相當倚重台灣海峽的貿易路線,前日本首相安倍晉三喊出「台灣有事,就是日本有事」,並不僅僅只是對台灣的信心喊話,更是從日本自身供應鏈為出發點的考量。這次我們專訪了台大政治系教授蘇翊豪、陳世民,以及台灣日本研究院理事長李世暉,替我們換個角度看待台灣海峽。

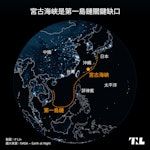

另一方面,雖然在台灣的旁邊,但大家對宮古海峽其實相對陌生,這是指日本沖繩本島到宮古島之間的海域,這個區域在過去幾年,不斷有中國海警船穿梭,甚至進行軍演,讓宮古海峽的地緣意義越來越鮮明。

冷戰期間,美國政治家、後來出任國務卿的杜勒斯(John Foster Dulles),首度提出「島鏈」概念,為的就是防堵共產勢力在太平洋擴張,台灣做為最靠近中國的島嶼之一,是第一島鏈的重點核心。

然而,中國若想繞過台灣、突破島鏈的戰略封鎖,宮古海峽就是其中的一個選擇。一旦宮古海峽失手,對美國與日本來說,將會是對中國戰略的一大威脅,台灣也不可能置身事外,到時候就會變成「宮古有事,就是台灣有事」的局面。

名符其實的「偷渡」:直布羅陀海峽

地中海之所以沒有變成「地中湖」,是因為西班牙與北非摩洛哥之間沒有接在一起,這個只有14公里寬的裂口,讓南歐與北非國家具備跟大西洋互動的條件,就是著名的直布羅陀海峽。

這個海峽不只是西摩兩國有所爭議,還有英國參一腳的痕跡,在這裡握有一小塊領土。

然而,擁擠的直布羅陀海峽,還圍繞著一個敏感的議題:歐洲難民危機。

歐洲難民危機源自於2010年的阿拉伯之春,引發利比亞、敘利亞等國的內戰,導致這些國家的人民往歐洲逃難,絕大部分是從陸地經過土耳其、希臘進入歐盟,或是從利比亞北渡到義大利。

但還有一條較少被關注的路線,就是從摩洛哥穿越直布羅陀海峽,進入西班牙。

由於距離不長,不少非洲難民是游泳橫渡直布羅陀海峽,對歐盟形成名符其實的難民「偷渡」危機,間接導致歐盟催生關鍵的難民協議。

艾爾多安的地緣野心:黑海海峽

跟直布羅陀海峽有異曲同工之妙的意涵,博斯普魯斯海峽跟達達尼爾海峽,讓黑海跟地中海保有連結,因此黑海沿岸的烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞等國,嚴格來說也在大西洋體系之中。

這兩個關鍵的海峽掐住黑海的咽喉,因此又有黑海海峽的別稱。

黑海海峽在國際條約的約束下屬於國際水道,任何船隻都可以自由穿越,導致握有主權的土耳其,沒辦法對往來船隻收取過路費,土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)於是有了一個大膽的想法:把伊斯坦堡變成一座島嶼。

他計畫在伊斯坦堡西郊,打通一條新的運河水道,讓黑海船隻可以從這裡進出,不但能緩解黑海海峽的擁擠問題,土耳其也可以收取費用增加利潤,但這樣就等於會讓伊斯坦堡的左邊是運河、右邊是博斯普魯斯海峽,成為一個刻意被打造出來的「島嶼」。

運河計畫已經開始進行,這個被各界普遍唱衰的運河計畫能夠翻轉土耳其的命運?我們拭目以待。

代價高昂的「淚之門」:曼德海峽

各位有看過湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演的電影《怒海劫》(Captain Phillips)嗎?這部電影根據真人真事改編,描述的是一艘貨船在索馬利亞海域被海盜脅持的故事。

這些索馬利亞海盜的活動範圍從紅海到阿拉伯海,一路延伸到索馬利亞外海的亞丁灣,隨機搶劫經過的商船;而連接紅海與亞丁灣的海峽,就是曼德海峽。

這裡之所以會成為海盜猖獗的海域,正是因為所有從埃及蘇伊士運河前往亞洲的船隻,必定要經過此處,所以曼德海峽的暢通與否,攸關全球海運的運行,尤其是中東的石油、歐洲的糧食,全球12%至15%的貨運必須經由曼德海峽,影響深遠。

但就在去(2023)年以哈戰爭開打後,葉門叛軍「青年運動」為了聲援受到以色列壓迫的哈瑪斯,就對行經他們控制範圍內的曼德海峽船隻,進行隨機打擊,造成許多海運公司減少船班,全球供應鏈大受衝擊。

可以預期的是,只要以哈戰爭沒有停止,曼德海峽的不穩定狀態就無法解除,紅海航運危機將持續影響東亞的供應鏈問題。

從赤道管到北極:馬六甲海峽

馬六甲海峽是印度洋船隻前往東亞的必經之路,在海峽尾端有一個重要的國家,就是新加坡。2022年新加坡海運貨物處理量,高達5億7820萬公噸,貨物吞吐量約為3728萬TUE貨櫃,僅次上海港,位居世界第二。

不過,這樣一個接近赤道的國家,為什麼跟北極事務扯上關係,還成為「北極理事會」的正式觀察員?

這背後的關鍵因素,是氣候變遷。

隨著全球升溫,北極融冰面積擴大,造成全年暢通的北極航線應運而生,歐洲國家如果反方向從北歐進入北極,再向東一路穿越白令海峽,就可以抵達日本、韓國與中國海港,大幅縮短走蘇伊士運河、馬六甲海峽的航程,最多可以節省14到20天的時間。

新加坡正是嗅到了這個航運格局轉向的危機,提早涉足北極事務。

雖然北極理事會著重在環境、氣候變遷的跨國合作,政治或經濟意涵相對較少,但是做為航線改變後將深受影響的近赤道國家,新加坡的未雨綢繆,可以說是相當有遠見。如同新加坡總理李顯龍曾說:「短期來看(北極航線)影響還不大,但長遠來說就不知道了。」

氣候變遷最大贏家:麥哲倫海峽

最後,要來談談南美盡頭的新興航道,麥哲倫海峽。

氣候變遷讓馬六甲海峽倍感威脅,不過卻讓麥哲倫海峽一舉從「海上墳場」鹹魚翻身為航運熱點。

隨著極端氣候導致降雨量減少,各國前往美洲的巴拿馬運河面臨斷航危機,遠在南美末端的麥哲倫海峽雖然充滿浮冰、終年強風暴雨,卻也成為各國逼不得已的替代航線。

另外,各國因應氣候變遷發展再生能源「綠色氫能」,由於綠氫生產仰賴風力發電,麥哲倫海峽成為綠氫發展的關鍵產地。最後,全球暖化導致南極融冰增加,潛藏的石油、金屬、淡水資源也跟著融冰一同浮現,讓鄰近的麥哲倫海峽一舉成為戰略要地。

或許正如智利國家發展機構主任納瓦哈斯(María José Navajas)的豪言:「麥哲倫海峽將回到過去航運繁榮的黃金年代」,麥哲倫海峽的時代,真的來了。

大國、小國都有份,海峽牽動全球地緣政治

經過我們的盤點介紹,這七個海峽從貿易、戰略、交通、政治,甚至是氣候等各個層面,對歐美大國跟各區域國家都產生影響,即便是面積或經濟力較弱小的國家,只要對這些海峽有一定的主控權,就能跟大國平起平坐進行談判,獲取最多的地緣利益。

接下來,邀請各位一同閱讀我們的專題,深入討論七個海峽背後的精采故事。

延伸閱讀

- 台灣海峽是「中國內海」還是「國際水域」?國民黨的說法錯在哪?

- 日本自衛隊為什麼敢在宮古海峽多次「調戲」中國遼寧號航母艦隊?

- 葉門叛軍「青年運動」持續攻擊曼德海峽船隻,英國石油、貨櫃三雄宣布暫停通行紅海

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:張博丞

核稿編輯:翁世航