《魔汁原味mojocoffee》:從開店第一天起我就很擔心mojo會過氣,我很清楚「復古和老氣」之間有何差異

我們想讓你知道的是

越在地.越國際!台灣第一本真實呈現產業樣貌的咖啡專書。全台知名咖啡行腳人陳俞嘉Scott Pasuya首部巨作。紅點設計得主.外媒評鑑台灣最佳咖啡館mojocoffee,品牌經營學一次看懂!台灣莊園咖啡生豆採購完全指南:產區風土×食農教育,敬天愛人的終極關懷。

文:陳俞嘉Scott Pasuya

Chapter 6 品牌轉型的挑戰

從開店的第一天起,我就很擔心mojo會過氣。我喜歡聽老歌,也很喜歡一些老東西,但我心裡很清楚,vintage(復古)和老氣之間有何差異。

講得俗氣一點,前者是越老越值錢;後者則是越老越被嫌棄,我也一直活在「變得老氣」的恐懼中。偏偏老氣就像溫水煮青蛙,總是發生了才察覺。

當我進入台中精誠商圈開設mojo的第三家門市:The Factory的時候,此地正處發展低潮,我這間新進的店家,正好為社區帶來新氣象。幾年後,斜對角開了一家名為「好堅果」的早午餐店。萬分幸運之下,我成為他們的咖啡供應商。好堅果的早午餐擺盤相當豐富,既吸睛又美味,吸引不少年輕客群前往。

有趣的是,The Factory和好堅果相距不到20公尺,但我從沒在自己店裡見過這樣輪廓的消費族群。當時我還企圖說服自己:「人家是開早午餐店,客人不同應該也很正常。」

類似的例子不只這樁,那陣子,The Factory附近開了幾家精品咖啡店,店主大多是我的朋友、老客人,甚至是SL教育中心的學員。我其實不太喜歡在台中逛獨立咖啡店,除了不想在獨處時還得與人應酬之外,在別人的店遇到認識的人有時挺尷尬的。若輕易說出「好久不見」,也難免被解讀成:「好久沒在mojo看到你,原來『跳槽』到這裡來啦?」

面對此情此景,我再次說服自己:「這裡畢竟也是獨立咖啡店,會來消費的當然是同樣那群人,不用太意外。」但我內心也同時升起了另個疑問:為何獨立咖啡店老是「共享」著類似的消費族群?難怪當同質性店家越開越多,mojo的客人就越來越少!

職人精神的盲點

現代管理學之父彼得.杜拉克(Peter Drucker)曾說過:「創造需求,是企業存在最大的目的之一。」這句話對我影響頗深,以下是個例子。我大學讀的是工業工程學系,後來因台灣產業結構改變,工廠管理的學程中,逐漸導入服務業的流程管理與績效評估課程。

幾年前,我曾受邀回到母校逢甲大學演講,與學弟妹分享業界經驗。當時有位系上老師問我:「你們咖啡店的熟客比例,大概是幾成?」當下我自豪地回答:「大概六∼七成左右。」沒想到老師聽到這個數字並不特別開心,反而提出忠告:「熟客消費比例太高,將影響企業長期發展。」

台灣的獨立咖啡店經營者與咖啡師,或多或少受到所謂職人式經營風格影響。所謂職人式的經營,大多來自於一些勵志性十足的人生典範,例如知名的日本傳奇老店等。為此,咖啡人總是夢想,自己能用一生做好一件事,更期望以此營生。

對於「用一生做好一件事」的職人精神,我總是抱持著高度尊敬,畢竟許多產業的深耕,都得仰賴技術性人員的長期投入,才得以實現穩定承傳。但能否真的「以此營生」,其中牽扯到的不只是運氣的問題,還得考量當大環境改變、需求出現變化而影響到的供應面。

具職人精神的創業者,多以「創造客戶忠誠、拉高熟客比例」為目標,這樣的條件不僅能保有固定收入,還能降低不確定性的消費衝突。在這個前提下,職人們便得以在相對安定的環境中,專心致志地呈現自身工藝給自家支持者。而在西方的諸多案例裡,創業並不代表對品牌從一而終的擁有;不少企業主甚至會為了在未來得以順利為公司交易個好價格,而更高度地評估創業過程,以及整個事業體在市場上的客群創造能力;若經營者可證明自己開創與創新的能力,對於轉售時的帳面績效與品牌價值絕對是大大加分。

「我努力做,撐得久,就會成為產業傳奇。」這類概念時常瀰漫在獨立經營的小店,包括咖啡店、麵包店、飲食店,甚至部分選物店。咖啡店本來就是個低門檻的行業,每位獨立咖啡店的咖啡師,也都希望成為職人,並期望有朝一日,能開一家自己的咖啡店。這類咖啡師多將自己定義為技術型專門人士,花上許多時間精進商品品質。然而,太過專精於商品也潛藏著危機——你很可能因此忽略對客戶的溝通與行銷推廣,可謂職人精神的盲點。

我們真的夠獨特嗎?

我想強調的是:低門檻的創業條件,絕對是咖啡店現在與未來最大的威脅。現代咖啡產業資訊透明、咖啡教學產業蓬勃,對於新加入者大有好處。相形之下,早期創業時,那種由技術壟斷與獨特性所形成的優勢保護,早已不復健在。

簡單來說,今天任何一位咖啡店老闆只要用功一點,要做出和別家同樣美味的咖啡並不難。此外,現在市場上的新創業店家多屬小資店,在經營資本有限下,店內裝潢多半簡約,風格差異越來越小。如同前文提到的觀察,獨立咖啡店老在「共享」著類似的消費群,遇到的客人總是熟面孔。這個時候,你也許該問問自己:我的店真的夠獨特嗎?mojo經營到第12、13年時,就已碰上了這樣的瓶頸,也令我對未來產生極大質疑。

當咖啡愛好者四處「逛店」已成常態,持續開幕的店家使得分母變大之時,我們該如何建立更大的分子群?這絕對是大家在為第四波咖啡風潮到來而興奮之前,必須仔細思考的。其中最重要的核心便是:市場內究竟有沒有足量的消費動能,能夠支持產業的未來發展?

回到mojo面對的問題,一家店的熟客比例高到一定程度是種自豪,但若要成長,除非這群既定的熟客不會離開,且有更多消費力注入,否則對一家長期經營的店家來說是很危險的。畢竟,有足夠的營收,才能讓經營者安然面對長期經營的景氣波動。留住客人很重要,但如何創造「讓新客人願意進來,且嘗試著被轉換為熟客」更是關鍵。

就我看來,許多技術導向的獨立咖啡店,太過著重咖啡本位,導致忘記大部分消費者最在乎的事。當大家說的精品咖啡產業可能的未來,大多著墨於產業前端的咖啡豆處理法或設備創新。咖啡師想知道如何更安定地呈現口味、如何設定並創造更有彈性的萃取曲線、磨豆機如何才能有更理想的粒徑分布;烘豆師則在乎如何在選種與處理法上投入更多關注、如何購入更多優質咖啡豆等。

但,我們到底需要多少的消費動能,才足夠支付咖啡師持續升級設備,以及讓烘豆師購入更多令人興奮的豆子?我最好奇的是:「消費者真的認同我們在乎的這些嗎?或者說,假如市場上每個商品與服務的供應者都這麼做,那麼你的這些堅持與用心,還算得上是別出心裁嗎?」

店家該如何透過創造需求,感動精品咖啡外的游離份子?從現階段咖啡產業的成長來看,依然繞不開商業咖啡的擴張。很多來自便利商店的現做咖啡,讓這個市場的產值變得壯觀;儘管精品咖啡的消費者數量也在成長,卻只是逐步吸引商業咖啡的消費者「升級」消費,仍屬「分一杯羹」的狀態。

當市場上同質性的精品咖啡供應者越來越多,便是在無形間瓜分現有客群。精品咖啡的消費者,雖然有一部分是首度踏入咖啡世界,但大部分還是靠著經年累月地消費商業咖啡,最終轉型而來。若要吸引更多精品咖啡消費者,可透過教育或行銷進行轉換。

除此之外,我們也可以持續教育吧檯咖啡師,讓他們在沖製咖啡之餘,亦能熱情地以新手也能聽懂的語彙,與客人分享咖啡知識。而我們的最終目的,是讓咖啡師理解如何將咖啡飲品的生產與熱情感染給消費者,增加新客與熟客的忠誠度。

一雙美式手工皮靴的啟示

如同前文所述,早期的mojo來店熟客比例相當高,吧檯咖啡師通常不需要有太高的溝通能力就能完成工作。所謂溝通能力並不是點單或閒話家常,而是前面提到的「與消費者分享咖啡專業」的能力。大家不妨想像以下情境:當熟客一走進來,就知道什麼是「淺烘焙的衣索比亞水洗耶加雪菲」或者「厭氧慢速乾燥處理」,我們甚至無須向客人解釋咖啡裡為何有酒香、花香等細緻的嗅覺感受;當咖啡師只要做好一杯咖啡,而不需要花太多時間解釋為何這杯咖啡值得細細品嘗時,自我表達能力也會隨之弱化。

更慘的是,咖啡師會將這樣的想像套用在所有客人身上,其中當然包括新客人。試想:一個喝慣超商美式咖啡的人,原本滿懷希望想到mojo來杯江湖傳說中的精品咖啡,撇除與原先習慣口味不同所帶來的衝擊,現場還沒人協助他解開心中種種疑惑,例如:「為何風味介紹說會有甜瓜香氣,但我喝不到?」最後,他只能無奈地結束手上那杯咖啡,然後還是喝不懂。

這樣的消費經驗其實很常見,我也曾為了購入一雙手工美式皮靴而吃盡苦頭。當時店員一開口就噴了一個專有名詞:「這雙是植鞣革的,所以會比較硬一點。」至今我仍記得他這簡短的回答對我產生的衝擊。我根本不好意思反問那是什麼,最後只能自卑地離開,且內心不斷吶喊:「老天,這玩意兒這麼複雜,或許我應該自己先做點功課再來消費才對。」

幾天後,我前往The Factory旁一家名為Authentic Union Made的工裝服飾店,店內裝潢相當漂亮。我相當喜歡美國手工皮靴品牌White’s Boot的陽剛與手作風格,當下就看中了一雙。店員服務相當到位,非常細心地替我丈量腳長、足寬,幫我找了類似的尺寸試穿,更主動介紹了各式各樣的皮革。

就在那天,我買下了此生第一雙美式手工皮靴。我非常感謝這位店員,願意以淺白的語彙向我分享專業知識,加上他的溝通方式相當具有渲染力,最終,我成了他們的熟客。

正是這樣的消費經驗,讓我開始深刻反思,mojo是不是也存在著類似的服務死角,讓想一窺精品咖啡的消費者感到不友善,慢慢導致我們逐漸喪失凝聚新客人的能力?

從同溫層到異溫層

大約在2015年時,我開始感受到同溫層效應增強,這迫使我開始思考是否需要做出一些改變。我問自己,是否能讓那些想嘗試咖啡的新客群輕鬆進入mojo,並願意多次光顧?我們需要創造一些誘因,讓這些消費者能夠輕鬆接觸,例如,降低飲品的艱深程度,使其更容易被理解。

同時,我也開始強化咖啡師教育,讓他們不僅了解商品,還能透過提供試喝等方式,以實際行動或更親和的互動與消費者建立關係。最重要的是,我也需要思考作為經營者,自己是否願意在更大範圍的市場改變中進行投資,以縮小一般大眾與精品咖啡之間的知識鴻溝。

當同溫層中的客群已被飽和開發時,就必須將目標轉向異溫層,甚至可能需要改變品牌形象,藉此在異溫層中發酵並擴大生意版圖。然而,這些都是高成本的策略。好在mojo的營運狀況長期下來還算健康,我們決定放手一搏,投入到異溫層市場的溝通。

2016年左右,我認識了一位非常有才華的設計師,雙方花了一些時間討論:為何需要進行這次的改變,以及我們希望達到的目標。

提案會議上,他和團隊提出了一些優秀的建議,有些接近mojo現有風格,我非常喜歡;有些則是不同風格,但可能更能吸引異溫層客群。設計師建議我們應該勇敢地選擇較大膽的提案:「就是因為以前的方式行不通了,你才來找我們的,那就乾脆做個比較大的改變吧!」我為此深思良久。

「以前的方式行不通了」,在這句話的刺激之下,我們開始改版手邊一系列的商品包裝設計。在那次的改版裡,夥伴們重新討論了「mojo」所代表的意義。然而,不可否認的是,現行的設計品一直都沒能和mojo的概念或精神扯上關係。若說這只是一家叫mojo然後賣精品咖啡的店,好像也無從反駁。

最終,設計師從「非裔美國人的護身符」這個概念中,發想出可產生的品牌關聯,針對半磅咖啡豆袋提案了一款圖面設計,裡頭有四隻動物,正面分別是裝扮成貓的兔子、裝扮成鴨子的企鵝、裝扮成獅子的狗、與裝扮成鹿的熊,背面則分別是這四款動物,卸下妝扮,以原先的樣貌,快樂地喝咖啡的樣貌。

這樣的設計是為了訴說以下事實:社會上每個人可能都情願(相信更多時候是不情願)地扮演著某種或者多種角色,像我在員工面前是老闆;在太太前面扮演老公;在女兒面前扮演成老爸。但每個角色,可能都因為某些傳統束縛或社會約束而備感壓力,讓你難以展現本色。

那麼,我們是不是可以透過一杯咖啡的時間,暫時卸下這些角色,當10分鐘的自己?儘管喝完咖啡後,你可能還是得回到角色扮演裡,但你永遠可以在這杯咖啡,或者下一杯咖啡中,找到一種對生活的短暫寄託。

這樣的商品訴求正與mojo(護身符)的象徵意義不謀而合:儘管沒能真正解決問題,但它給了你心靈上的依偎。而在當時,同業間還真的看不到太多用詼諧、可愛的包裝詮釋精品咖啡的案例。

2017年,我們將此系列以及一些周邊送去參加德國紅點設計獎,成為台灣第一間獲獎的咖啡館,這也讓mojo得到一些操作的機會。那幾年,我們除了積極參加咖啡展之外,還積極在戶外用品展或音樂節中曝光,而這些精美的包裝與系列商品,也成功為我們擄獲許多異溫層的消費者。

2018年,再次重新設計包裝時,我們邀請擅長奇幻主題的插畫家川貝母,將mojo重新定義為:喝完咖啡後,腦內那個讓你短暫脫離現實生活的奇幻世界。無比幸運的是,此系列也在2019年再次獲得紅點設計獎的肯定。自此之後,我們每2-3年便會重新檢討mojo的意義,並推出不同主題的包裝設計,也持續帶給粉絲(我們稱之為魔粉)不同的驚喜與感受。

持續求變才有活路

形象識別並非大企業的專利,對小店而言也同樣重要。它不僅是公司的標誌,裡頭所有的視覺設計元素,都在暗示消費者:我們能提供這些服務與產品。某些經營者認為,形象識別一旦確立就不應改變。但實際上,形象識別是可以變動的,且大公司更有資源進行大規模改變。透過改變形象識別,可宣示不同的經營方向、吸引不同風格的消費者、擴大現有客戶群,並引導新客戶進入你的生態系統。儘管這些改變需要投入不少資源,但非常值得。

當mojo的室內設計、產品和平面設計概念逐漸與競爭對手同質化、失去了獨特性時,我們便規畫了一系列的改變,以幫助mojo因應市場、召喚不同的客戶,同時保持咖啡師和消費者之間的親密關係。

市場的變化不僅影響了精品咖啡和獨立咖啡館行業,作為一位攝影愛好者,我也想分享一下我在攝影領域所觀察到的變化。在數位時代的變革中,Kodak遭受了消費市場的滑坡;Fuji Film則經歷了成長和革新;Sony透過多媒體整合發展出更受歡迎的相機,給Nikon和Canon帶來了競爭壓力。攝影的概念並未消失,但媒介發生了巨大的變化。這也讓我開始思考,咖啡店可以扮演的角色,究竟是概念還是媒介?

讓店鋪成為老店固然是夢想,但老化是任何品牌都必須避免的。當品牌變得更加成熟時,更需更要不斷調整,包括企業識別、店內氛圍、包裝、商品的改變,當然還有更重要的:咖啡師的待客之道,以擴大自家市場。儘管mojo已經營了20年,但我們仍相信,在不斷變化的市場中保持靈活度,終能帶來不同的客戶群,除了存活,更能實現長期的獲利。

書籍介紹

本文摘錄自《魔汁原味mojocoffee:原汁原味的素人創業,外媒評鑑台灣最佳咖啡館;陳俞嘉Scott Pasuya與山上的咖啡》,格致出版

作者:陳俞嘉Scott Pasuya

- momo網路書店

- Readmoo讀墨電子書

- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

- 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

mojocoffee創辦兼主理人.陳俞嘉Scott Pasuya首部巨作!

尋豆 × 採購 × 杯測 × 經營 × 共好,

原汁原味的素人創業,外媒評鑑的最佳咖啡!

開咖啡館的門檻不算高,因此成為不少年輕人創業時的首選,

然而,這也是人們公認「存活率最低」的創業類型。

不少咖啡館前仆後繼地開,卻總沒多久就掛上招租布條;

幾天後路過發現,接手的業者開的還是咖啡館!

位在台中的mojocoffee是上述大數據中的關鍵少數,

2003年開業以來,非但沒陣亡,甚至風風光光邁入第20週年,

儼然成為中台灣最具代表性的咖啡品牌;

更於2020年由外媒Big 7 Travel評為台中第一、全台第三的最佳咖啡館。

至今仍持續秉持著越在地.越國際的精神,為城市製造美麗的風景和文化。

而一手打造mojocoffee品牌傳奇的幕後推手,

正是創辦兼主理人陳俞嘉Scott Pasuya。

咖啡行腳人陳俞嘉Scott Pasuya的創業起點

mojocoffee創辦兼主理人陳俞嘉Scott Pasuya,

身兼資深咖啡講師、生豆公司採購顧問、台灣各級生豆評鑑裁判等多重身分,

且勤於上山,足跡遍及全台灣及中美洲咖啡產區,深入產業鏈第一線展開對話,

從尋豆到出杯無所不包,可謂中台灣最知名的咖啡行腳人。

台灣咖啡業界盛傳這麼一句話:

「要找陳俞嘉,他不是在產區,就是在去產區的路上!」

但很多人不知道的是,在創業之前,

陳俞嘉只在母校逢甲大學附設的咖啡店打過工,除此之外毫無經驗。

話雖如此,工業工程學系出身,擁有紐約佩斯大學企業管理碩士學位的他,

在養家活口的壓力下,仍憑藉一顆極富人文關懷的理工腦,

硬著頭皮開了自己的獨立咖啡館,並以工程背景打造高品質的咖啡流程,

持續試錯、調整定位、小步前進,一路帶領mojocoffee來到第二十個年頭。

在事業漸漸擴張之下,他一步步將門市、網路、批發、教學等

各式可用資源串聯,並設法與員工、客戶、客人共好。

隨著歷年目標不同,mojocoffee發展出了相應的員工訓練準則,

歷經幾件做對與做錯的事、挺過肆虐全球的COVID-19疫情,

如今的mojocoffee也面臨後疫情時代的缺工挑戰。

創業20年的陳俞嘉,又將如何應對?

本書特色

- 全台知名咖啡行腳人陳俞嘉Scott Pasuya首部巨作。

- 紅點設計得主.外媒評鑑台灣最佳咖啡館mojocoffee,品牌經營學一次看懂!

- 台灣莊園咖啡生豆採購完全指南:產區風土×食農教育,敬天愛人的終極關懷。

- 越在地.越國際!台灣第一本真實呈現產業樣貌的咖啡專書。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰

Tags:

台智雲福爾摩沙大模型結合HPE AI伺服器 推動生成式AI最佳搭配

我們想讓你知道的是

看準全球企業對生成式 AI 的強烈興趣,近兩年市場出現不少開源大語言模型,只是多數 AI 基礎模型都欠缺足夠繁體中文語料,難以符合台灣環境使用需求。台智雲(Taiwan AI Cloud)運用大量繁體中文與訓練,推出全台灣第一個繁中優化的福爾摩沙大語言模型系列,結合HPE ProLiant伺服器,正是為台灣量身打造的產品。

看準全球企業對生成式 AI 的強烈興趣,近兩年市場出現不少開源大語言模型,只是多數 AI 基礎模型都欠缺足夠繁體中文語料,難以符合台灣環境使用需求。台智雲(Taiwan AI Cloud)運用大量繁體中文與訓練,推出全台灣第一個繁中優化的 FFM-BLOOMZ-176B 和 FFM-Llama3-70B 大語言模型系列,並提供 FFM-Mixtral-8x7B、FFM-Mistral-7B、 Code Llama、TAIDE 等多元大語言模型,正是為台灣量身打造的產品。搭配專為 AI 應用設計的 HPE ProLiant DL320 Gen11 / DL380a Gen11 伺服器,藉由 Intel Xeon Scalable 系列處理器與 NVIDIA GPU 晶片之間搭配,能於公司內部快速落地。Intel Xeon Scalable 系列處理器內建加速器,可實現更優異的核心效能和無與倫比的 AI 效能,以及最優異的應用程式可攜性。

專為AI 應用而生的 HPE ProLiant Gen11 伺服器

HPE 在人工智慧領域也投入大量資源,推動多項創新和應用。其中,HPE ProLiant DL320 Gen11 / DL380a Gen11伺服器是專門為應對生成式AI應用的需求而設計的,主打可以消除開發和部署生成式人工智慧(GenAI)基礎架構帶來的複雜性,助企業加速完成對話式搜尋、業務流程自動化和內容創作等生成式AI模型的部署時間。HPE ProLiant DL320 Gen11伺服器是專為邊緣AI應用設計,最多可安裝四張NVIDIA L4 GPU卡,同時內建NVIDIA Metropolis 工具。至於HPE ProLiant DL380a Gen11伺服器是為生成式視覺AI、自然語言AI模型等應用設計,最多可安裝四張NVIDIA H100 GPU卡,同時提供NVIDIA AI Enterprise軟體套件。

獨家AFS雲端服務搭配FFM地端模型授權 推動企業生成式AI應用

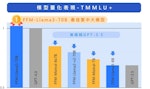

台智雲的福爾摩沙大語言模型(FFM)系列保留原生開源模型的優異能力,並加入台灣特有文化和繁體中文語料的訓練,經過 TMMLU+實測,FFM-Llama3-70B 繁中表現超越GPT 4.0,目前是台灣最好的繁中模型。至於 FFM 模型家族中的 FFM-Mixtral-8x7B、FFM-Mistral-7B、FFM-Llama2-v2 和 FFM-Llama3-8B 等,整體評分亦超越 GPT 3.5,也凸顯出台智雲在繁中 LLM 模型的領先地位。在此優異基礎下,企業透過FFM模型的支援函式呼叫(Function Calling)功能,還能快速串接外部應用,如Google map、搜尋引擎、交通訂票、即時金融股價查詢等,讓開發者輕鬆串接第三方API,加速拓展AI和多元商業應用。

在提供可信賴、繁中訓練的 FFM 大型語言模型系列之外,台智雲亦推出獨步市場的一站式AFS (AI Foundry Service)解決方案,協助企業隨時訓練、調整和建立自有大模型,輕鬆打造高效率且符合企業文化與真實需求、實用性的專用模型,並兼顧企業資安、合規與隱私的高安全需求,讓企業放心與內部系統串接。

具備低成本和低門檻優勢的台智雲 FFM 大型語言模型系列,提供地端授權方案,可讓企業在地端推動內部 AI 專案,確保資料安全性和不外流。結合擁有強大 AI 算力的 HPE ProLiant DL320 Gen11 / DL380a Gen11 伺服器,使生成式 AI 扮演企業作業、服務、開發的智慧 AI 助理,奠定在市場中的領導地位。

本文章內容由「台智雲 & HPE & Intel」提供。