In Berlin hat im April eine der international renommiertesten Denkfabriken zum Thema Russland ihr neues Hauptquartier eröffnet: das Carnegie Russia Eurasia Center. Das Zentrum unter dem Dach der amerikanischen Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden war ursprünglich in Moskau beheimatet und 2022 von der russischen Regierung geschlossen worden.

Seit der Gründung 1994 hatte Carnegie Moskau die verschiedenen Phasen des postkommunistischen Russlands eng begleitet. Stets lag der Fokus auch darauf, Russland der nicht-russischen Welt zu erklären – und umgekehrt. Dabei verfolgte das Moskauer Zentrum eine Politik konsequenter Lokalisierung; seit 2010 arbeiteten dort keine Ausländer mehr.

Leiter des am Pariser Platz residierenden Zentrums ist der 1985 geborene Alexander Gabujew. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung gibt er Einblicke in die Herausforderungen der neuen Situation.

Herr Gabujew, im April 2022 wurde das Moskauer Carnegie-Zentrum von der russischen Regierung geschlossen. Was geschah dann?

Wir hatten mit Kriegsbeginn praktisch zu existieren aufgehört, der letzte Text wurde am 23. Februar 2022 veröffentlicht. Die meisten unserer Wissenschaftler waren im April bereits im Ausland. Wir hätten nach Washington übersiedeln können, aber uns war klar, dass wir ein eigenes Zentrum brauchten. Und zwar in einer Hauptstadt, die für die europäische und transatlantische Politik in Eurasien von Bedeutung ist. Die Entscheidung für Berlin fiel bereits im Mai 2022. Elf Monate später wurde das neue Zentrum eröffnet, hier unter dem Dach der Körber-Stiftung und gemeinsam mit der ebenfalls verbannten russischen Menschenrechtsorganisation Memorial.

Sie nennen sich jetzt Carnegie Russia Eurasia. In Russland hießen Sie nur Carnegie Russia. Was steckt hinter der Erweiterung?

Das Moskauer Zentrum war naturgemäß russozentrisch. Künftig richtet sich unser Blick darüber hinaus auf Eurasien. Also Zentralasien, Südkaukasus, Moldawien, Weißrussland. Die ukrainische Säule wird in Washington aufgebaut.

Derzeit erweitern wir das Team, um mehr lokale Stimmen zu präsentieren. Menschen aus der Region, die über die Region schreiben. Außerdem kommen Leute an Bord, die zuvor schon für Carnegie geschrieben, aber in Russland in anderen Organisationen gearbeitet haben. Beispielsweise war unser leitender Energieexperte der Strategiechef von Gazprom Neft. Unser Wirtschaftsexperte war Berater der russischen Zentralbank. Mit Kriegsbeginn haben beide das Land verlassen.

Dann gibt es noch Carnegie Politika …

Das ist unser Online-Expertenblog. Täglich ein Textbeitrag mit wichtigen Analysen, ähnlich wie zuvor in Moskau. Auf Russisch und auf Englisch.

Meistgelesene Artikel

Befürchten Sie nicht, eine exilrussische Sicht auf Ihre Heimat zu bekommen? Ich frage das, weil Exilanten immer ihre eigene Perspektive entwickeln. Und könnte das Risiko bestehen, dass man Sie und Ihr Expertenwissen instrumentalisiert, um bestimmte eigene Narrative zu fördern?

Ob in Moskau oder Berlin, unser Ziel ist es, faktenbasiert und objektiv zu argumentieren und zu erkennen, was in Wirklichkeit vor sich geht. Wir wollen eine klare und ehrliche Analyse dessen, was ist. Natürlich ist das schwierig. Jeder Beobachter bringt Vorurteile und Hintergründe mit, aber so lautet die Aufgabenbeschreibung. Da macht es keinen Unterschied, ob wir in Moskau oder in Berlin sitzen.

Dennoch beschreiben Sie eine reale Herausforderung. Wir haben russische Pässe und sind russische Patrioten, das heißt auch, dass wir unserem Land nur Gutes wünschen, vor allem ein Ende des Krieges gegen die Ukraine und der Putin-Herrschaft. Natürlich ist da die Gefahr, dass man die Realität gemäß den eigenen Wünschen interpretiert. Trotzdem können wir Analyse und Emotion trennen. Wenn ich mir die Arbeit ansehe, die das Team in den letzten zwei Jahren geleistet hat, so war der Großteil unserer Vorhersagen richtig. Auch wenn manche Leute sagen, wir seien zu schwarzmalerisch. Wenn ich nach Washington komme, höre ich: „Sascha, ihr seid viel zu pessimistisch.“ Und später geben dieselben Leute zu, dass sich ein Großteil unserer Prognosen bewahrheitet hat.

Die Sache ist: Wir wollen die Welt beschreiben, wie sie ist. Nicht so, wie wir sie gern hätten. Wir heißen auch nicht Carnegie-Stiftung für amerikanische Vorherrschaft oder für transatlantische Macht. Wir heißen Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden.

Welchen Eindruck haben Sie von Ihren Kollegen in den deutschen Medien und Denkfabriken?

Ich denke, dass es in Berlin und in Deutschland eine wirklich große Konzentration exzellenter Fachleute für Russland und die Region gibt. Natürlich entwickelt sich in Kriegszeiten eine Art Gruppendenken. Manche Debatten sind sehr polarisiert. Es kommt auch vor, dass die öffentliche Stimmung und die öffentlich gehandelten Narrative mit den detaillierten Analysen der Experten nicht deckungsgleich sind.

Heißt das, es gibt eine Kluft zwischen dem tatsächlichen analytischen Wissen und dem, was die Medien veröffentlichen?

Das ist wie ein Marktplatz oder ein Wettbewerb: Verschiedene Meinungen konkurrieren miteinander. Die Journalisten, Leser und Politiker müssen ihre eigenen Urteile fällen. Einige lassen sich in die Irre führen, aber wir alle machen Fehler.

Bei manchen Medien beschleicht mich ein Gefühl einseitiger Parteinahme. Natürlich haben wir moralische Sympathie für die Ukraine, sie ist Opfer einer brutalen Invasion. Aber wenn Experten die gescheiterte Sommeroffensive schönschreiben, damit die Stimmung für Waffenlieferungen erhalten bleibt – entspricht das noch dem Berufsethos?

Menschen reagieren verständlicherweise emotional, wenn sie Bilder des Krieges sehen. Zugleich gibt es die Sorge, dass die Öffentlichkeit sich irgendwann desinteressiert abwendet. Schließlich findet der Krieg nicht auf deutschem Boden statt.

Das Problem beginnt dann, wenn man künstliche Erwartungen weckt und von denen nicht wieder herunterkommt. Ich werde die Arbeit der Kollegen aber nicht kommentieren. Jedenfalls bin ich stolz, dass der geschätzte Carnegie-Experte Michael Kofman schon im Mai in Foreign Affairs geschrieben hat: „Wir wünschen der Ukraine Glück bei ihrer Sommeroffensive, aber wenn sie ihre gewaltigen Herausforderungen nicht löst, wird sie den Krieg nicht gewinnen.“ Ich denke, es gehört zu unseren Aufgaben, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen.

Sind deutsche Politiker oder Parteien an Ihrer Expertise interessiert?

Ja, die Nachfrage ist groß: Ministerien, Kanzleramt, Bundestag. Unsere Aufgabe ist allerdings sehr spezifisch. Wir können der deutschen Regierung keine politischen Optionen vorschlagen, denn wir sind keine Deutschen, keine Europäer. Dafür zeigen wir Szenarien auf, die wir als Risiken betrachten. Es hilft den Politikgestaltern, wenn sie solche Analysen kennen.

Gabujew war außerdem Research Fellow der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) und Lehrbeauftragter für chinesische Energiepolitik und chinesische politische Kultur an der Moskauer Staatlichen Universität.

Seit 2015 arbeitet er für Carnegie Moskau, seit April 2022 als Leiter des Carnegie Russia Eurasia Center. Er veröffentlicht regelmäßig in Publikationen wie Financial Times, Wall Street Journal und Economist.

Gabujew ist Munich Young Leader der Münchener Sicherheitskonferenz. Neben Russisch spricht er Englisch, Mandarin und Deutsch.

Putin wird nicht ewig herrschen. Wie sehen Sie die mittelfristige Entwicklung der russischen Wirtschaft und Politik, also mindestens die nächsten fünf bis zehn Jahre?

Der Konflikt wird sich dauerhaft etablieren, das gilt für Russland, die Ukraine und den Westen gleichermaßen. Es mag Zeitfenster für Verhandlungen geben, aber die werden das Problem nicht lösen.

Wichtige Faktoren sind die Energiewende und die Auslandsnachfrage nach russischen Energierohstoffen. Irgendwann gehen die Exporteinnahmen zurück, aber solange wir von fünf bis zehn Jahren sprechen, verfügt Russland über genügend Geldquellen, um das System aufrechtzuerhalten.

Zugleich existieren zahlreiche Unbekannte, etwa ob die chinesische Wirtschaft eine harte oder weiche Landung erlebt, ob sie weiter wächst und ob die Führung in Peking den Gegenwind unter Kontrolle bekommt.

Außerdem: Was geschieht mit der Weltwirtschaft? Steht uns eine globale Rezession ins Haus oder das Gegenteil? Russland ist von weltumspannenden Katastrophen eher abgeschottet, umso mehr aber angewiesen auf die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft.

Insgesamt ist das Regime in Russland stabil und kann die Bevölkerung im Großen und Ganzen kontrollieren. Ich sehe weder nennenswerte Risse in der Elite noch Druck von unten. Nicht genug, um das Regime zu untergraben. Wladimir Putin ist nicht mehr jung, aber auch nicht so alt, dass er nicht in fünf oder zehn Jahren noch Entscheidungen treffen kann. Diese zehn Jahre werden von großer Bedeutung sein. Die Gesellschaft wird noch stärker unterdrückt, in gewisser Weise noch ideologischer werden. Europa wird sich einer noch kohärenteren, nationalistischeren, antiwestlicheren und dennoch stabilen Gesellschaft gegenübersehen, die zunehmend von China abhängig sein wird.

Es gibt das Bild eines „Pivot to Europe“ unter Zar Peter I. nach 1700 und eines „Pivot away from Europe“ unter Wladimir Putin 300 Jahre später. Die nachlassende Autorität des Westens ist überall spürbar, das Narrativ verfängt offensichtlich auch in Russland. Ist das der Effekt von Propagandalügen und Regimepolitik? Oder treibt die russische Gesellschaft insgesamt in eine andere Richtung?

Ich sehe mehrere Faktoren am Werk. Einer ist die von Ihnen beschriebene globale Tendenz. Der Westen hat kein Monopol auf ein Entwicklungsmodell, das für alle geeignet ist. Aus meiner Sicht ist China der größte Herausforderer; wir werden sehen, wie erfolgreich das chinesische Modell am Ende sein wird.

Die Differenzen zwischen den Gesellschaftsmodellen sind heute nicht so tiefgreifend wie zur Zeit des Kalten Krieges, aber es gibt reichlich Gegensätze. Ich glaube nicht, dass jemand eine klare Antwort darauf hat, welches Wirtschafts- und Regierungsmodell wirklich hilft, gesteckte Ziele zu erreichen. Und überhaupt: welche Ziele? Geht es um Prestige? Geht es darum, dass die Nachbarn Angst vor uns haben? Geht es um Wohlstand? Verschiedene Länder werden da sehr verschiedene Antworten haben.

Ein weiterer Punkt ist der Abschied von Europa. Es gab die tiefgreifenden russisch-europäischen Synergien über Jahrhunderte; nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sah es so aus, als verdichteten sie sich noch einmal. Jetzt hat der Krieg ihnen den endgültigen Schlag versetzt. Hinzu kommen die Bemühungen der russischen Regierung, ihr Volk zu überzeugen, dass der Westen ein dekadenter Feind ist und Russland das wahre christliche Europa verkörpert, nicht der Westen, der LGBT legalisiert.

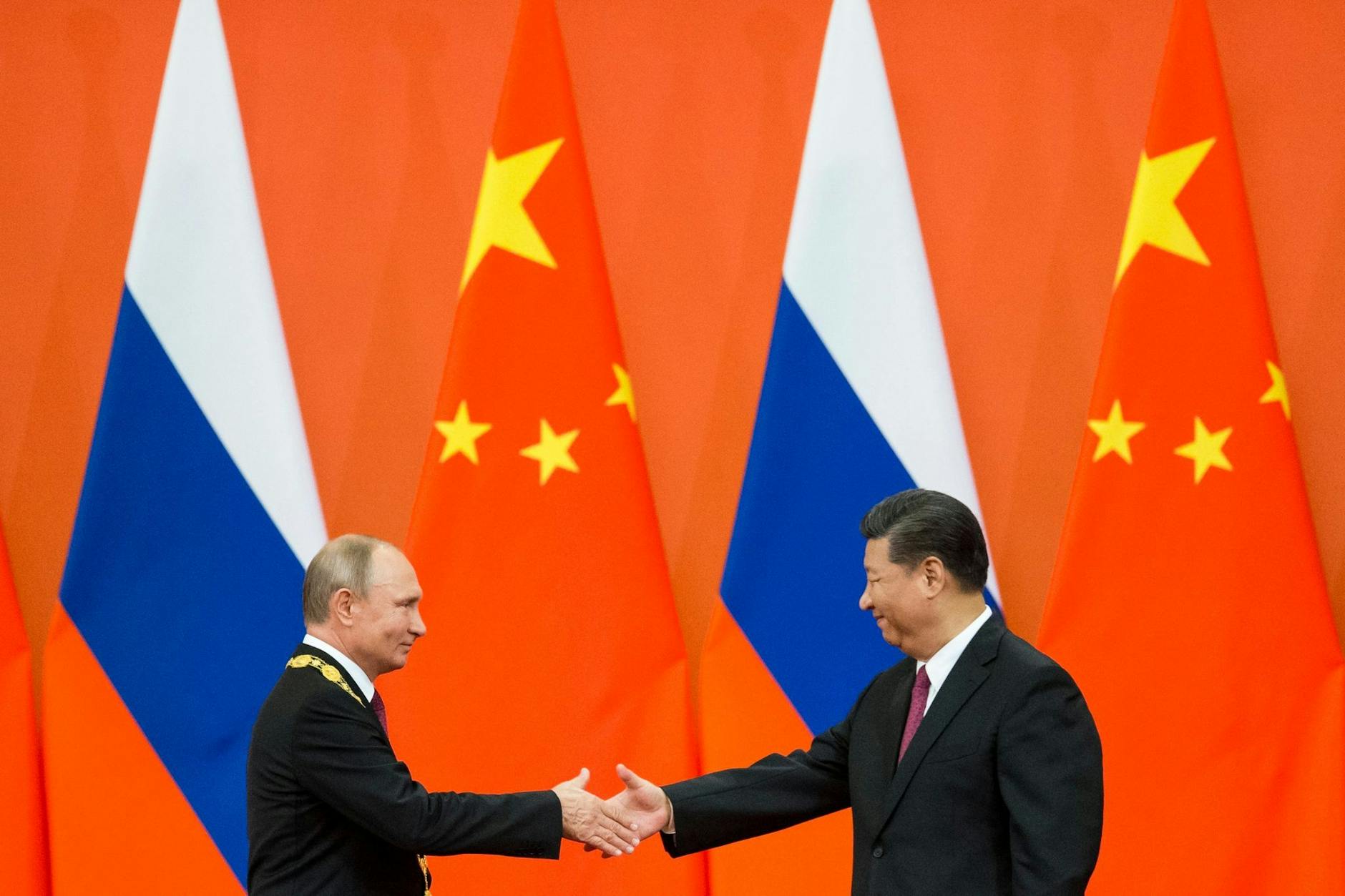

Die kommenden zehn oder 15 Jahre werden zu den wichtigsten Phasen der russischen Geschichte zählen. Wie gestaltet das Land seine Beziehung zu China? China war noch nie in der Geschichte so wichtig für Russland, es sei denn, wir nehmen die mongolische Herrschaft, die vor 600 Jahren zu Ende ging und auch nicht wirklich chinesisch war.

Wie immer der Krieg ausgeht, Russland existiert weiterhin, und auch Deutschland bewegt sich nicht vom Fleck. Zudem waren die deutsch-russischen Beziehungen immer von Ambivalenz geprägt, von Auf und Ab. Sollten wir Deutsche uns für bessere Zeiten in Reserve halten?

Momentan dürfte das aus praktischer Sicht sehr schwierig sein. Deutsche Kollegen erklären mir, dass die engen Beziehungen auch mit Schuldgefühlen nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhingen. Russland zu normalisieren, zu einem wohlhabenden Staat zu machen, scheint für manche Deutsche ein pragmatisches Ziel. Die Kombination aus deutscher Industrie und russischen Bodenschätzen bildet ja auch – ich vereinfache jetzt – eine himmlische Verbindung.

Das Problem ist: Die russische Kriegspolitik ist einfach nicht akzeptabel. Im 18. und 19. Jahrhundert war Europa die Heimat kolonialer Weltreiche; im 21. bewegen wir uns auf einem völlig anderen Terrain. Es ist unvorstellbar, dass dieser Krieg, der von der russischen Gesellschaft auch noch weitgehend unterstützt wird, keinen Einfluss auf die künftige Wahrnehmung Russlands haben wird.

Eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang sehe ich bei der stark gewachsenen russischen Diaspora: Humankapital für den Dialog der Zukunft. Wir wissen nicht, ob die Menschen nach Russland zurückkehren, aber sie werden wichtig dafür sein, wie man in Europa und insbesondere in Deutschland über Russland denkt. Hoffentlich repräsentieren sie eine bessere Seite ihres Landes als Wladimir Putin und die russische Armee. Jedenfalls war es eine deutsche Zukunftsinvestition, diesen Menschen ein Zuhause zu bieten.