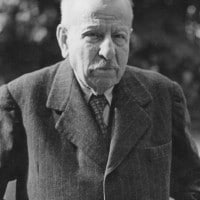

Benedetto Croce: biografia, pensiero e libri

Indice

1Biografia di Benedetto Croce

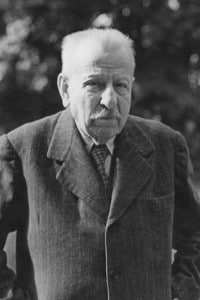

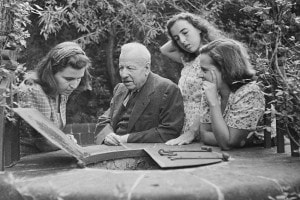

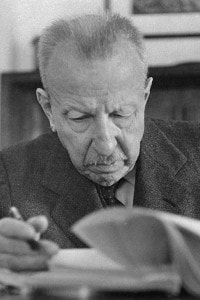

Benedetto Croce nasce a Pescasseroli, in provincia de L’Aquila, il 25 febbraio 1866. Nel 1883 ha diciassette anni e frequenta il collegio a Napoli, quando perde entrambi i genitori a causa di una violenta scossa di terremoto. Rimasto orfano, il giovane Croce viene ospitato a Roma da Silvio Spaventa, suo parente e personaggio del Risorgimento.

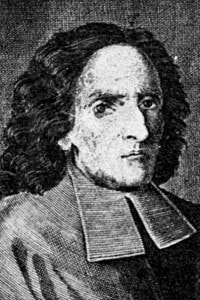

Croce tuttavia si allontana presto dalla Capitale, preferendo cominciare i suoi studi di giurisprudenza all’Università di Napoli, città dove acquista la casa che fu di Giambattista Vico, nella quale si trasferisce a vivere. L’acquisto della casa ha un forte valore simbolico per Croce, che individua in Vico uno dei suoi filosofi di riferimento.

Destinato a non terminare gli studi universitari, i suoi interessi puntano sulla filosofia e la critica letteraria: entra in contatto con l’opera di De Sanctis e, soprattutto, con quella di Hegel. Proprio l’avvicinamento all’idealismo favorisce l’incontro e l’amicizia con Giovanni Gentile, filosofo d’importanza maiuscola di quel periodo con cui nel 1903 fonda la rivista La Critica, che per anni s’impone come la voce del neoidealismo italiano.

L’inizio del secolo segna anche l’inizio dell’impegno politico di Croce, che nel 1910 diventa senatore del Regno d’Italia, come intellettuale si schiera contro l’ingresso in Italia nella Prima Guerra Mondiale, ed è ministro della Pubblica Istruzione durante l’ultimo governo Giolitti prima della presa del potere dei fascisti.

In un primo momento Croce dimostra una certa fiducia verso il nuovo governo e verso Mussolini, ma l’omicidio Matteotti segna l’inizio di una rottura destinata a diventare sempre più profonda, tanto che nel 1925 scrive il Manifesto degli intellettuali antifascisti in risposta a quello degli intellettuali fascisti scritto dall’ex amico Gentile, ormai diventato filosofo di regime.

Dopo l’8 settembre del ’43 aderisce al Partito Liberale ed è membro del Comitato di Liberazione Nazionale; a guerra finita si batte per l’abdicazione di Vittorio Emanuele III e la fine della monarchia, ed è un deputato dell’Assemblea Costituente. Nel 1947 lascia il Partito Liberale e l’attività politica per dedicarsi a tempo pieno ai suoi studi. Muore a Napoli il 20 novembre del 1952.

2Croce e la religione

Educato in un collegio religioso, gli studi liceali lo allontanano dalla visione tradizionale del cattolicesimo, anche se questo rimane per lui un elemento fondamentale nella delimitazione storica della coscienza moderna. Dal punto di vista etico i principi religiosi sono essenziali per l’indagine conoscitiva della realtà, ma questo non può portare la religione ad essere autonoma dal ragionamento filosofico.

Due concetti contrapposti della religione vengono espressi nelle opere crociane: uno autentico, purché unito alla pratica della filosofia, quindi a un esame della realtà con ricerca dell'etica in essa, e uno mitologico, connesso alla visione tradizionale. Nella manifestazione più sana della religione ci sono le premesse indispensabili per operare dal punto di vista filosofico, mentre nell’altra si parte da affermazione o negazione di concetti in maniera completamente acritica e improduttiva.

3La filosofia e l'Estetica di Croce

Alla base della critica letteraria crociana c’è un complesso sistema filosofico che recupera i sistemi di Vico ed Hegel e la chiavi analitiche di De Sanctis, rielaborandoli in chiave neoidealistica. L’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, pubblicato nel 1902, è uno dei testi principali del Croce filosofo, ed è fondamentale per comprendere il pensiero alla base della sua attività di critico letterario.

Secondo Croce lo Spirito, inteso ovviamente in senso hegeliano, conosce quattro momenti ideali distinti a ciascuna delle quali si collegano quattro scienze distinte: alla conoscenza del particolare consegue l’Estetica; alla conoscenza dell’universale la Logica; al desiderio dell’individuale l’Economia; al desiderio dell’universale corrisponde l’Etica.

Se le ultime tre sono tutte in qualche modo collegate è soltanto la prima, l’Estetica, ad essere autonoma. Questa è legata all’intuizione, intesa come momento conoscitivo puro, spirituale e slegato da qualsiasi meccanicismo. Nell’opera l’Estetica viene quindi indicata come una forma autonoma di conoscenza legata all’intuizione, una sfera a cui va riportata la produzione artistica in tutte le sue forme (poesia, letteratura, pittura).

Per Croce l’intuizione e l’espressione sono due momenti che coincidono, in quanto si intuisce tutto quello che si esprime, e si può esprimere solo quello che si intuisce. Croce quindi propone una visione assolutamente astratta della produzione letteraria, soprattutto della produzione poetica, per cui la letteratura, e tutta la linguistica, come indica il titolo dell’opera, sono frutto di processi intuitivi.

L’opera acquista da subito un peso enorme nel dibattito culturale italiano, e lo mantiene a lungo, con conseguenze però contraddittorie: ad esempio l’approccio idealista fa si che Croce trascuri gli aspetti tecnici delle varie produzioni artistiche. Più in generale, l’affermarsi di questa linea spinge fuori l’Italia dal dibattito europeo sulla linguistica intesa in senso scientifico che coinvolge gli ambienti intellettuali europei a cavallo tra ‘800 e ‘900.

4Opere di Benedetto Croce: Poesia e non poesia

Quest’opera vede l’applicazione delle intuizioni filosofiche crociane nel campo della critica letteraria, in particolar modo della poesia, che Croce reputa superiore a tutte le altre forme d’espressione possibili in letteratura. Il libro si compone di ventisei capitoli corrispondenti ad altrettante monografie di autori sia italiani che europei.

L’intenzione del libro, oltre quella di reinserire nel circuito della grande letteratura europea autori italiani non debitamente apprezzati, è di individuare una scala di valori nella produzione letteraria europea di tutto il XIX secolo, attraverso l’esame dell’opera di ciascuno di essi, ovviamente letta attraverso la lente della critica crociana.

La poesia viene quindi intesa come qualcosa di autonomo, distinta dalla “non poesia” e in particolare dall’oratoria, che ha un fine pratico; Croce mostra però attenzione nel mettere le opere in relazione alla visione del mondo del loro autore, pur non prestando particolare attenzione per la biografia di questi.

Il risultato è un’opera che ribalta il giudizio su diversi autori il cui prestigio sembra inattaccabile, in cui vengono espressi forti dubbi sul valore delle opere di autori come Schiller, Mallarmé e sugli italiani Manzoni e Leopardi, cui Croce antepone, riconoscendogli maggiore importanza, Foscolo.

Nell’ottica di quanto espresso nel suo saggio sull’Estetica, Croce assegna un ruolo preminente alla poesia rispetto alle altre forme letterarie, individuando in essa la capacità di esprimere nel modo migliore la sintesi tra intuizione artistica e processo spirituale di ciascun autore, e la caratteristica di essere slegata da finalità pratiche, cosa che invece individua la non poesia.

5Poesia

La Poesia è un’opera pubblicata nel 1936 e rappresenta uno dei punti di arrivo dell’elaborazione teorica di Croce in ambito di critica letteraria. Qui viene operata un’indagine nel campo dell’espressione letteraria per definire la differenza tra poesia e letteratura. Per la letteratura viene utilizzato il criterio della “bella veste”, cioè di una forma stilisticamente gradevole per uno scritto giustificato dalle più diverse esigenze pratiche.

La letteratura è vista così come qualcosa di più modesto rispetto alla poesia dal punto di vista estetico, e tuttavia necessaria e comunque dotata di valori positivi.

In quest’opera Croce indaga anche la problematica del rapporto tra autore e lettore, individuando nella critica letteraria uno degli strumenti necessari all’interpretazione delle opere.

Un altro strumento che viene indicato è quello della filologia, inteso come strumento che il lettore deve utilizzare in una chiave di riattualizzazione, e quindi di piena comprensione, del testo. Con l’aiuto di questi due strumenti, la critica e la filologia, il lettore può porsi nella stessa ottica dell’autore e comprendere la poesia, nel senso crociano del termine, del suo scritto, ovvero porsi nelle stesse condizioni dell’autore nel momento in cui, intuitivamente, ha prodotto il testo.

-

Domande & Risposte

-

Dove e quando è nato Benedetto Croce?

Pescasseroli, 25 febbraio 1866.

-

A quale partito politico apparteneva Benedetto Croce?

Partito Liberale.

-

E’ vero che Benedetto Croce non era laureato?

Si. Croce si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Napoli ma, anziché conseguire la laurea, si dedicò alla filosofia e alla critica letteraria.

-

Cosa ha scritto Benedetto Croce?

Storia d'Europa, Storia d'Italia, Manifesto degli intellettuali antifascisti, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, La poesia.

Benedetto Croce

Benedetto Croce