Emmanuel de Grouchy

(1766-1815-1847)

marquis (ancien r�gime)

mar�chal de l'Empire

comte de l'Empire - Pair de France

Pourquoi Grouchy n'a pas "march� au canon" le 18 juin 1815

|

|

Grouchy en Colonel du 2e Dragons en 1792, par G. Rouget.

II. � SON ORIGINE ET SA JEUNESSE

N� � Paris le 23 octobre 1766, Grouchy �tait un authentique marquis de l'ancien r�gime.

Son p�re �tait Fran�ois Jacques DE GROUCHY, Marquis DE GROUCHY (1715-1808),

Cornette de Cavalerie, sa m�re, Gilberte FR�TEAU DE P�NY (�1793)

Il entre � l'arm�e comme aspirant au Corps Royal de l'Artillerie en 1779. Celui

qui deviendra c�l�bre comme commandant de cavalerie commence donc sa carri�re

dans l'artillerie.

�l�ve d'artillerie � l'�cole de Strasbourg, 31 mars 1780; lieutenant d'artillerie par lettre de service du 14 mars 1781, � dater du 23 octobre 1780; sous-lieutenant en pied dans le r�giment d'artillerie de Besan�on, 24 ao�t 1781.

C'est le 28 octobre 1784 qu'il devient capitaine au Royal-�tranger-Cavalerie. Sous-lieutenant des Gardes du corps du Roi, compagnie �cossaise, avec rang de lieutenant-colonel, 25 d�cembre 1786; r�form�, 27 janvier 1787.

Au moment o� survient la R�volution, il est d�j� commandant au 12e R�giment de Chasseurs � Cheval, mais il se montra partisan de la R�volution. Lieutenant-colonel du 12e chasseurs � cheval, 18 d�cembre 1791 ; colonel du 2e dragons, 1er f�vrier 1792.

Colonel du 6e hussards, 8 juillet 1792 ; � l'arm�e du Centre, puis des Alpes, septembre 1792; mar�chal de camp, 7 septembre 1792.

A l'arm�e des C�tes de Brest, 15 mai 1793; d�fendit Nantes contre Charette; repoussa les Vend�ens du camp des Gorini�res qu'il commandait pr�s de Nantes, 31 ao�t-1er septembre 1793; suspendu de ses fonctions comme noble, 30 septembre 1793; exclu de l'arm�e pour ce motif, 8 octobre 1793.

R�int�gr� dans son grade �. l'arm�e de l'Ouest, 29 novembre 1794; nomm� provisoirement g�n�ral de division par les repr�sentants, 23 avril 1795; confirm� dans ce grade par le comit� de salut public, 13 juin 1795; chef d'�tat-major de Hoche � l'arm�e de l'Ouest, 1795-1796; prit part � l'affaire de Quiberon; commanda par int�rim l'arm�e de l'Ouest � la place de Canclaux, 7-10 septembre 1795; nomm� commandant en chef de l'arm�e des C�tes de Brest � la place de P�rignon, 26 novembre 1795.

Subordonn� � Hoche � l'arm�e des C�tes de l'Oc�an, 1er janvier 1796; nomm� chef d'�tat-major de l'arm�e du Nord � la place de Des Bruslys, 25 mars; commandant sup�rieur � Brest puis � l'�le de R�, 16 ao�t; commandant la 12e division militaire � La Rochelle, 2 septembre 1796-17 mars 1798; commandant en 2e l'exp�dition d'Irlande et chef d'�tat-major de Hoche, 1er novembre 1796; partit de Brest le 15 d�cembre; commanda par int�rim l'exp�dition d'Irlande du 24 d�cembre 1796 au 18 janvier 1797;

Commanda les 4 divisions militaires de l'Ouest; chef d'�tat-major de l'arm�e du Nord, 17 mars 1798; de l'arm�e de Mayence sous Joubert, 11 juillet; charg� de commander la citadelle de Turin � la place de Mesnard, 27 novembre; commandant la division du Pi�mont, 11 d�cembre.

Chef d'�tat-major de Moreau en Italie, mai 1799; vainqueur � San Giuliano, 20 juin; chef d'une division sous P�rignon � la gauche de l'arm�e d'Italie � la bataille de Novi, 15 ao�t 1799; re�ut 14 blessures en d�fendant Pasturana et y fut fait prisonnier, 15 ao�t 1799.

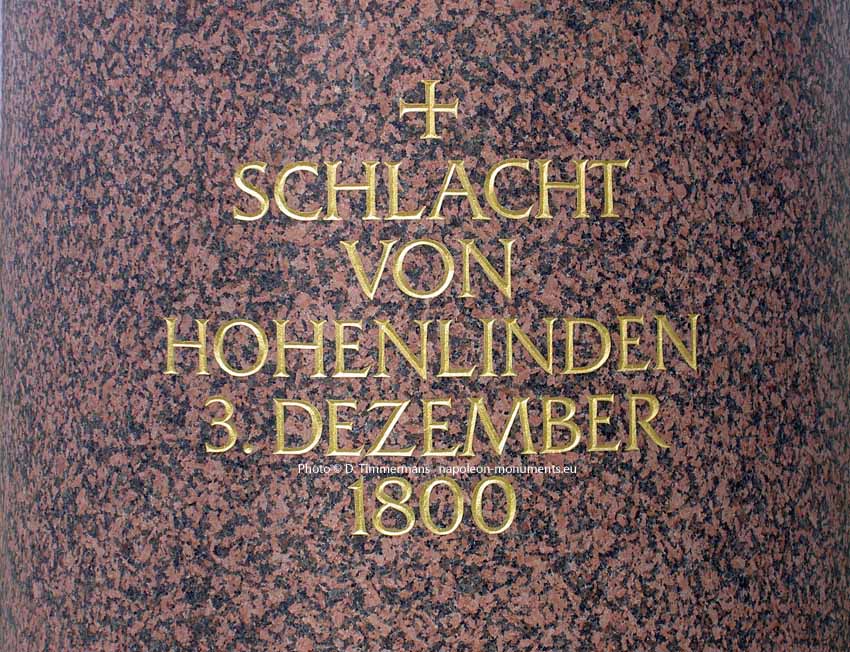

Protesta par lettre �tant en captivit� contre l'�tablissement du Consulat; commandant la 4e division de la 2e arm�e de r�serve, 31 juillet 1800; puis la 2e division � la place de Baraguey-d'Hilliers � la m�me arm�e, 8 septembre (devenue arm�e des Grisons, 5 octobre) ; commanda par int�rim l'arm�e des Grisons pendant une maladie de Macdonald, 2-5 novembre 1800; nomm� � la place de Delmas commandant la 1�re division du corps du centre � l'arm�e d'Allemagne, 12 novembre ; prit possession de son commandement le 1er d�cembre; servit � Hohenlinden, 3 d�cembre.

|

|

|

Monument de la bataille de Hohenlinden, inaugur� en 1998. Les trois premiers piliers symbolisent les nations bellig�rantes, la Bavi�re, l'Autriche et la France. Le dernier repr�sente la population entre Danube et Inn, qui souffrit de la guerre. Les poutres transversales qui reposent sur les piliers repr�sentent l'espoir d'un avenir pacifique qui unira les peuples d'Europe. La st�le en granit rouge de Finlande repr�sente le sang vers�, et les thuyas, � gauche, les troupes fran�aises montant � l'assaut .

Sous Murat au corps d'observation du Midi, juillet 1801; inspecteur g�n�ral de cavalerie, 23 septembre 1801; en mission en �trurie, 1803; nomm� commandant la cavalerie du camp de Bayonne sous Augereau, 30 ao�t 1803; au camp de Brest, 1804; commandant la 2e division du corps d'occupation de la Hollande sous Marmont � la place de Barbou au 6 mars 1804.

III. � SA CARRI�RE SOUS L'EMPIRE

1805

Commandant la 2e division du 2e Corps de la Grande Arm�e sous

Marmont, 30 ao�t 1805 ; servit � Wertingen, 8 octobre, Gunzbourg, 9 octobre,

devant Ulm, 17 octobre;

1806

Remplac� dans son commandement pour cause de maladie, 27 avril 1806; commandant la 2e division de dragons � la place de Beker � la r�serve de cavalerie de la Grande Arm�e sous Murat, 20 septembre; servit � Zehdenick, 26 octobre, Prenzlau, 28 octobre, � la prise de Lubeck, 6 novembre, � Thorn, 5 d�cembre; commandant la 2e division de dragons au 2e Corps de cavalerie sous Bessi�res, 13 d�cembre; au combat de Biezun, 23 d�cembre;

1807

Puis de nouveau � la r�serve de cavalerie sous Murat, 12 janvier 1807; servit � Ziegelhoff, 7 f�vrier; bless� � Eylau, 8 f�vrier; servit � Friedland, 14 juin; grand-croix de l'ordre militaire de Bavi�re, 29 juin 1807; grand aigle de la L�gion d'honneur, 13 juillet 1807; commandant la cavalerie du corps d'observation des C�tes de l'Oc�an sous Moncey, 5 novembre.

1808

Commandant la cavalerie de l'arm�e d'Espagne, f�vrier-octobre 1808; r�prima l'insurrection de Madrid, 2 mai 1808; gouverneur de Madrid; employ� � l'arm�e d'Italie, 9 novembre;

1809

Comte de l�Empire, 28 janvier 1809; commandant la division de dragons � l'arm�e d'Italie sous le prince Eug�ne de Beauharnais au 1" avril 1809; servit au Piave, 8 mai; d�tach� avec les divisions Pacthod et Sahuc, 20 mai; au si�ge de Graz, 28-30 mai; occupa Graz, 30 mai; vainqueur � Stein am Anger, 7 juin, � Vasvar, 10 juin, � Papa, 12 juin; servit � la bataille de Raab, 14 juin; couvrit l'extr�me droite de la ligne fran�aise sous Davout � Wagram, 6 juillet; colonel g�n�ral des chasseurs � la place de Marmont, 31 juillet 1809; autoris� � rentrer en France, 19 octobre; disponible, 20 octobre 1809;

1810-12

Commandant la division de cavalerie l�g�re du corps d'observation d'Italie, 20 avril 1811-10 janvier 1812; commandant le 3e Corps de r�serve de cavalerie de la Grande Arm�e � la place de La Tour-Maubourg qui n'avait pas rejoint, 28 janvier 1812; servit en cette qualit� sous le prince Eug�ne en Russie, 1812; s'empara d'Orcha, de Liady, 14 ao�t 1812 ; bless� d'un bisca�en � la poitrine � la Moskova, 7 septembre; servit � Malojaroslaw.etz, 24 octobre; puis � Krasno�e ; commanda pendant la retraite � le bataillon sacr� �, form� d'officiers, en novembre 1812;

1813

Autoris� �, rentrer en France, 19 janvier 1813; nomm� commandant le 3e Corps de cavalerie � Metz, 15 f�vrier ; d�clara que sa sant� ne lui permettait pas de s'y rendre et qu'il d�sirait ne commander qu'un corps d'infanterie; fut mis, pour ce motif, en non-activit�, 1er avril 1813 ; et rentra dans ses foyers; remplac� par Arrighi le 25 mars 1813; d�sign� pour l'arm�e d'Italie, 5 novembre; n'y �tait pas encore parti lorsqu'il fut nomm� commandant en chef de la cavalerie de la Grande Arm�e, 15 d�cembre ;

1814

Servit � Brienne, 29 janvier 1814, La Rothi�re, 1er f�vrier,

29 janvier 1814 : Bataille de Brienne-le-Ch�teau

Napol�on veut encore emp�cher la jonction de Bl�cher avec Schwarzenberg qui arrive par le sud-est en lui coupant la route de Troyes, et se dirige, par des chemins r�put�s impraticables, sur Brienne qu'il attaque le 29. La ville et le ch�teau de Brienne sont occup�s par les corps russes de Osten-Sacken et d'Olsoufiev, avec lesquels se trouve Bl�cher, qui manque d'�tre pris avec son �tat-major. Napol�on engage 16.000 hommes contre les 26.000 alli�s. Malgr� leur sup�riorit� num�rique, les alli�s sont expuls�s de la ville, c'est une victoire pour Napol�on. Les pertes sont de 3 � 4.000 hommes c�t� fran�ais, de 3 � 6.000 hommes c�t� alli�.

Bas-relief repr�sentant la bataille de Brienne-le-Chateau sur

le socle de la colonne au roi Guillaume de Wurtemberg, sur la grand-place de

Stuttgart. Il commandait les troupes wurtembergeoises en 1814, alors qu'il �tait

Prince h�ritier.

La plaque indiquant qu'il s'agit de la bataille de Brienne, en-dessous du

bas-relief, a malheureusement disparu.

Etant donn� que la bataille de Brienne fut une d�faite pour les Coalis�s, il y a

fort � parier que ce qui est appel� bataille de Brienne est en fait celle de La

Rothi�re.

(Cliquez pour agrandir.)

Puis il sert � Vauchamps, 14 f�vrier, au combat de Montereau, 17 f�vrier; bless� � la prise de Troyes, 23 f�vrier ; s'empara de Braisne, 5 mars; bless� d'un coup de feu � la cuisse � Craonne, 7 mars 1814;

Inspecteur g�n�ral des chasseurs et chevau-l�gers lanciers, 19 juillet 1814;

1815

Commandant l'arm�e du Midi contre le duc d'Angoul�me et les 7e, 8e, 9e et 10e divisions militaires, 31 mars 1815 ; fit prisonnier le duc d'Angoul�me; commandant le 7e Corps et l'arm�e des Alpes, 11-26 avril 1815; organisa la d�fense des Alpes.

Mar�chal de France, 15 avril 1815. Ironie de l'histoire, il a de magnifiques �tats de service, mais c'est finalement pour une "campagne" qui n'en m�rite m�me pas le nom, qu'il fut nomm� mar�chal : la capture du duc d'Angoul�me � Pont-Saint-Esprit.

Rappel� � Paris, 8 mai; pair de France, 2 juin 1815; commandant la r�serve de cavalerie � l'arm�e de Belgique, 3 juin ;

Servit � Ligny, 16 juin; charg� de poursuivre l'arm�e prussienne sur Wavre avec l'aile droite de l'arm�e, 17 juin.

|

|

|

(Cliquez pour agrandir.)

Vue sur Ligny � partir des hauteurs au sud-est du village. Positions de

l'artillerie du 4e Corps fran�ais et positions de d�part des attaques des divisions P�cheux (� gauche) et Vichery (� centre gauche de la photo).

La division Hulot se trouvait � droite du bord droit de la photo.

On distingue dans le lointain, pass�e la vall�e de la Ligne, la cr�te de Brye,

o� se situait le moulin de Bl�cher.

� Wavre, les 18-19 juin (pour une visite compl�te, cliquez sur le lien), il repousse Thielmann, mais doit se replier apr�s avoir appris la nouvelle de la d�route de Waterloo.

Pourquoi Grouchy n'a pas "march� au canon" le 18 juin 1815

Les pseudohistoriens du dimanche - en suivant en cela la propagande nationaliste fran�aise du XIXe si�cle - accusent souvent Grouchy de ne pas avoir "march� au canon".

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait.

- Tout d'abord, il n'avait aucune raison de le faire. Les ordres de l'Empereur �taient clairs. Grouchy devait poursuivre les Prussiens. En donnant ses ordres - rappelons que Napol�on ne charge Grouchy de cette poursuite que le 17 � midi, apr�s avoir perdu une bonne douzaine d'heures, temps mis � profit par les Prussiens pour s'�clipser - Napol�on savait bien qu'il allait affronter les troupes de Wellington le 18. Il le faisait en toute connaissance de cause, croyant de plus que celles-ci se repliaient. Il n'y avait donc aucune raison pour Grouchy de cesser subitement de suivre les ordres donn�s. Imaginons ce qu'auraient �t� les autres campagnes de l'Empire si, � tout moment, les chefs avaient, d'initiative, subitement d�cid� de ne pas suivre les ordres de Napol�on ! L'accent mis ult�rieurement sur les insistances de Vandamme - qui n'a cess� de saboter les ordres de ses sup�rieurs au cours de cette campagne (cf. son attitude le 15) - est bien s�r la cons�quence de la connaissance l'issue fatale de la campagne. �videmment, le 18 juin 1815 � 11h35, on ne connaissait pas cette issue.

- Ensuite, m�me s'il l'avait fait. Il lui aurait �t� mat�riellement impossible d'arriver � temps sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, surtout pas avec un nombre suffisant d'unit�s pour faire basculer la victoire. Il faut tenir compte des �l�ments suivants, que la plupart des gens ignorent.

1) Au moment o� Grouchy et son �tat-major entendent les premiers coups de canon de la bataille de Waterloo (11h35), personne ne sait � quel point cette bataille sera importante, m�me d�cisive. En effet, m�me Napol�on croit que Wellington va se replier, voire m�me rembarquer � Ostende ou � Anvers. A ce moment, il peut donc tr�s bien croire qu'il s'agit d'un combat d'arri�re-garde sans grande importance. Ce doute n'est dissip� avec certitude qu'au moment des 3.600 coups tir�s par la grande batterie en 30 minutes, de 13h � 13h30. Mais cela retarde d'autant une prise de d�cision. De toute fa�on, Grouchy n'a pas d'ordres de rejoindre, donc il n'a pas de raison de le faire.

2) � ce moment-l�, si Grouchy veut se rendre sur ce champ de bataille de Waterloo, il doit donner ses ordres. Cela prend du temps, tous ses subordonn�s ne sont pas pr�s de lui, il faut les pr�venir. Une fois que ces ordres sont donn�s, ils doivent parcourir toute la cha�ne hi�rarchique de haut en bas pour arriver aux soldats qui doivent se mettre en marche. C'est la dur�e de transmission des ordres. Ces ordres doivent �tre clairs, les hommes doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Il ne suffit pas de dire : "Il faut aller dans cette direction." Beaucoup de gens croient qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que 33.000 hommes se mettent subitement � marcher dans la bonne direction !

3) Ensuite, un ou plusieurs corps d'arm�e d'infanterie ne se d�placent pas comme un cavalier - ou m�me un fantassin - seul. Selon les normes de d�placement des troupes de l'�poque, que l'on peut retrouver dans les documents du XIXe si�cle, un corps d'arm�e d'infanterie se d�place - dans des conditions tr�s d�favorables, ce qui est le cas ici, le terrain est tr�s gras suite aux pluies de la veille et de la nuit - � une vitesse de 1,25 km � l'heure. N'oublions pas que seuls l'artillerie et le charroi se d�placent sur les routes - dans le cas donn�, d'ailleurs uniquement des chemins de terre, il n'y a aucune route pav�e sur le trajet que les troupes de Grouchy doivent parcourir - et que l'infanterie marche � c�t� des chemins, � travers champs. (Notons au passage que la vitesse de d�placement d'un corps de cavalerie dans des conditions tr�s d�favorables est de 1,4 km/h. Pour des conditions "seulement" mauvaises, la vitesse de d�placement est de 1,6 km/h pour un corps d'infanterie et de 1,7 km/h pour un corps de cavalerie.)

Je me demande parfois si certaines personnes ne croient pas que Grouchy commandait une unit� de parachutistes !

4) � cela, il faut ajouter la dur�e d'�coulement. Ce n'est pas parce que le premier soldat de la premi�re unit� arrive � destination, que tout le corps d'arm�e est pr�t � combattre. En fonction du chemin, du nombre des troupes et d'autres param�tres, il se peut tr�s bien que - dans certains cas - quand le premier soldat de la premi�re unit� arrive � destination, le dernier soldat de la derni�re unit� ... ne soit pas encore parti !!!! Quand le premier soldat de la premi�re unit� arrive, il n'est donc nullement question de commencer � combattre !

De plus, il faut tenir compte du fait que, s'il entame une telle man�uvre, la pr�sence de Thielmann sur son flanc droit constituerait une menace pour Grouchy, il ne peut donc man�uvrer sans couvrir son flanc, et cette pr�caution le ralentirait �videmment.

5) En arrivant au compte-gouttes � partir de 22h00 -22h30, la seule cons�quence aurait �t�, pour les troupes de Grouchy, d'�tre emport�es dans la d�b�cle et d'�tre entra�n�es dans la d�route. Or, en ne marchant pas au canon, Grouchy a pu ramener toutes ses troupes, tous ses bless�s, tous ses embl�mes et tous ses canons (sauf un, pris dans la boue au nord-ouest de Namur). Il a donc pr�serv� une arm�e en �tat de combattre, arm�e qui aurait � �ventuellement, si la situation politique avait �t� diff�rente � Paris - pu servir � une campagne ult�rieure. Ceci bien s�r au conditionnel. Maintenant, cela n'est pas consid�r� comme important, mais uniquement parce qu'on sait ce qui s'est pass�. Ce n'�tait pas le cas � l'�poque.

6) Grouchy a donc non seulement fait ce qui lui avait �t� ordonn�, mais il a pr�serv� ses troupes, comme tout bon chef a le devoir de le faire.

7) Le parall�le qui est parfois tir� avec l'arriv�e de Desaix � la bataille de Marengo ne tient pas. D'une part, les ordres de Desaix lui permettaient bel et bien de changer son itin�raire, puisqu'il �tait � la recherche d'un ennemi dont on ne connaissait pas l'emplacement. De plus, Desaix n'a pas "march� au canon", il a �t� rappel� par Bonaparte ! D'autre part, il �tait assez pr�s pour pouvoir faire la diff�rence, ce qu'il fit d'ailleurs.

8) On oublie que Wellington lui-m�me a laiss� 20.000 hommes dans les environs de Hal. On ne leur reproche jamais de ne pas avoir "march� au canon" ! Et pourtant, ils �taient bien plus pr�s, bien plus � m�me de rejoindre le champ de bataille de Waterloo, et Wellington a bien failli �tre battu.

Toutes les critiques � l'�gard de Grouchy - allant parfois jusqu'� parler de "trahison" par ce que Grouchy �tait un marquis de l'ancien r�gime - proviennent de la propagande et des historiens du XIXe si�cle, qui ne pouvaient envisager que Napol�on lui-m�me ait fait des erreurs ce jour-l�. Or, la responsabilit� ultime repose toujours chez le chef. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est le chef. Tout cela est �crit � partir de la connaissance de l'issue de la bataille. Or, le 18 juin 1815, � 11h35, on ne savait pas ce qui allait se passer ce jour-l�. C'est �videmment la fa�on dont il ne faut pas "faire de l'histoire" !

Avant Wavre, il y a Walhain...

Walhain

Au carrefour de la rue de la Sauveni�re et de la rue Gailly.

|

|

|

18 JUIN 1815 |

|

|

|

La maison du notaire Hollertt. Anciennement, le b�timent

comptait deux autres portes � gauche, mais cette partie de la maison a

aujourd'hui disparu.

|

|

Walhain

- rue de Baudecet, ferme de Baudecet : passage des troupes prussiennes dans la nuit du 16 au 17 juin 1815 et des troupes de Grouchy le 18 juin 1815.

Bierges

La Dyle � Bierges. Nous sommes au coin de la rue de la Carri�re et de ruelle a l'Buse. On distingue, � gauche, le moulin, th��tre de durs combats.

La Dyle � Bierges, au nord-est du moulin, lieu �galement tr�s disput�.

Moulin de Bierges

|

|

|

|

|

|

Le petit pont du moulin de Bierges. |

|

Quelques photos anciennes du Moulin de Bierges pour lesquelles nous remercions M. Fr�d�ric Nicourt.

Premi�re phase de la bataille

2e phase de la bataille.

Wavre

Le Pont du Christ

|

|

|

De l'autre c�t� du pont, la Dyle est couverte, mais le parapet porte deux plaques.

|

|

AUX SOLDATS

DU BATAILLON STOFFEL, DU 2E |

|

LE 18 JUIN 1815, CE PONT FUT L'ENJEU D'UN COMBAT ENTRE LES TROUPES DE GROUCHY ET DE BLUCHER |

|

La Dyle dans le centre de Wavre, un peu plus � l'est, o� elle n'est plus

couverte.

�glise Saint-Jean-Baptiste

|

|

|

|

LE

18 JUIN 1815, L�ARTILLERIE FRAN�AISE

HOMMAGES AUX VICTIMES.

UN

BOULET EST ENCASTR� DANS UN PILIER |

La plaque � l'entr�e de l'�glise, inaugur�e lors du week-end des 3 et 4 juillet 2010.

|

|

Les fa�ades arri�re de plusieurs maisons de la rue du Commerce portent encore dans la ma�onnerie des projectiles tir�s par les Fran�ais.2

H�tel de ville

|

|

|

Limal

Ferme de la Bourse

Grouchy arriva ici vers 21h00 et il passa la nuit du 18 au 19 dans cette ferme, o� il r�digea � 23h30 un ordre � Vandamme.

Jusque peu de temps apr�s la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des traces de balles dans les murs de cette ferme.

Une autre portion du champ de bataille encore pr�serv�e (vue du nord vers l'est): au nord de la ferme de la Bourse, le long de la rue Champ�tre. (La ferme est derri�re nous.)

Un peu plus � l'est, dans les champs, vue du NE au SE (emplacement du f de gauche sur la carte ci-dessus): la ferme de la Bourse est � l'extr�me-droite de la photo.

Ferme du P�lerin

|

"Fran�ais" Wavre 1815 - 1995 |

Jusqu'� la Premi�re Guerre mondiale, la ferme du P�lerin a �t� un cabaret (�ponyme). Il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore voir un boulet de canon dans le mur de l'�curie.

Une des toutes derni�res portions du champ de bataille de Wavre encore intactes, pr�s de la ferme du P�lerin, au sud-ouest de celle-ci (emplacement du z' sur la carte ci-dessus). Vue de l'est (ferme du P�lerin) vers l'ouest. Combats du soir du 18 juin 1815.

Ch�teau de la Bawette

Le 17 juin. vers 20h00, la t�te de colonne du IIIe corps d'arm�e prussien de Thielmann, atteint les hauteurs de la Bawette et y campe. Thielmann s'installe au ch�teau. La cavalerie de Lottum et la division Borke, qui forment l'arri�re-garde, n'arrivent que tard dans la nuit.

Le 18, Thielmann apprend l'arriv�e des troupes de Grouchy, laisse � la Bawette 14 escadrons et une batterie sous le commandement du g�n�ral Hobe. Au soir, ce dernier se replie sur Limal et Thielmann vers Louvain. Les troupes de Vandamme chassent alors les derniers prussiens de la ferme. Deux boulets fran�ais sont encore visibles, encastr�s les pilastres de la ferme. Grouchy arrive en vainqueur � la Bawette le 19 juin et y installe son quartier-g�n�ral, en attendant de s'emparer de Bruxelles. C'est l� qu'il apprend le d�sastre de Waterloo. A 10h30, suite � un message de Vandamme, Grouchy se replie sur Wavre et entreprend ensuite sa retraite par Dion-le-Mont, Tourinnes et Grand-Leez.

|

|

Le lendemain, Grouchy fit retraite sur Namur, Dinant et Rethel. Au cours de cette magistrale retraite apr�s la demi-victoire de Wavre, il ne perdit aucune aigle, et n'abandonna aucun bless�, seul un canon dut �tre abandonn�, embourb� et hors d'usage.

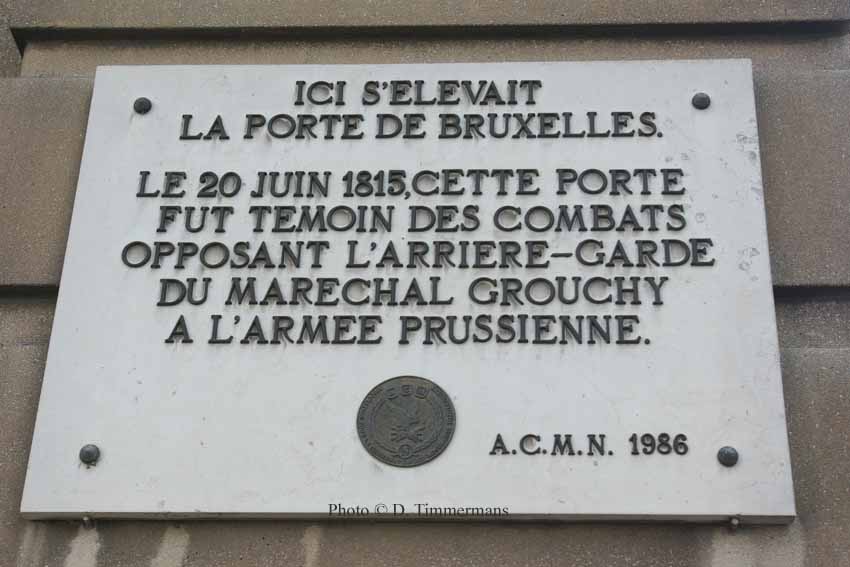

20 juin 1815

Il faut encore mentionner la plaque appos�e � l'emplacement de la porte de Bruxelles � Namur (actuellement place d'Omalius) par l'ACMN en 1986. C'est le seule monument comm�morant le combats du 20 juin 1815, le monument fun�raire �rig� en 1857 au cimeti�re de Namur (Saint-Servais) ayant �t� d�truit.

|

ici s'�levait la porte de bruxelles le 20 juin 1815, cette porte fut t�moin des combats opposant l'Arri�re-garde du mar�chal grouchy � l'arm�e prussienne. a.c.m.n. 1986

|

|

|

Rejoignit les d�bris de l'arm�e avec 45.000 hommes et prit le commandement de toute l'arm�e du Nord, 26 juin; se replia sur Paris et c�da le commandement � Davout, 28 juin 1815.

IV. � SA CARRI�RE apr�s L'EMPIRE ET SA MORT

Proscrit � la Seconde Restauration, 24 juillet 1815; s'embarqua � Guernesey puis se r�fugia � Philadelphie; amnisti� et remis lieutenant-g�n�ral, 24 novembre 1819; rentra en France, 20 juin 1820; admis � la retraite, 1er d�cembre 1824.

La Restauration ne reconnaissant pas les nominations faites au cours des Cent-Jours, il dut attendre jusqu'en 1831 (1835, selon d'autres sources) pour que sa nomination soit enfin reconnue et son traitement vers� ! Reconnu mar�chal de France, 19 novembre 1831; pair de France, 11 octobre 1832. Il �tait commandeur de la Couronne de Fer.

En revenant d'un voyage en Italie, il d�c�de "de maladie", � savoir d'une crise d'appendicite, le 29 mai 1847, � 20h 30, � Saint-�tienne, � l'h�tel du Nord, rue Royale (actuellement le N� 7 de la rue de la R�publique). La rue se trouve dans le quartier o� a �t� construite, � partir de 1872, la caserne de cavalerie Grouchy, remplac�e, en 1946, par la piscine Grouchy.

Un plaque y mentionne :

EN CETTE MAISON, ALORS H�TEL DU NORD

DESCENDIRENT

L�ACTRICE RACHEL

L��CRIVAIN B. D�AUREVILLY,

EMMANUEL DE GROUCHY

MAR�CHAL DE FRANCE Y MOURUT LE 30 MAI 1847

La date exacte de sa mort est le 29 mai.

Le nom du mar�chal Grouchy est inscrit au c�t� Nord de l'Arc de Triomphe de l'Etoile.

Notons qu'il �tait le beau-fr�re de Condorcet, celui-ci ayant �pous� sa s�ur Sophie, et �galement de Pierre-Jean Cabanis, c�l�bre m�decin et acad�micien qui avait �pous� sa s�ur Charlotte-F�licit�. Dans les deux cas, cela n'a certainement pas aid� sa carri�re : le salon de Sophie �tait le point de rencontre d'opposants � l'Empire, et Cabanis, bien que s�nateur de l'Empire, �tait hostile � l'Empereur. Un autre facteur explique peut-�tre son mar�chalat tardif : Grouchy avait �t� un proche de Moreau.

M�me apr�s sa mort, le malheureux semble encore �tre la victime d'un ostracisme de la part de ses concitoyens et coll�gues. Si, comme la plupart de ses coll�gues mar�chaux, il est enterr� au P�re-Lachaise, c'est cependant loin d'eux, dans la 57e division (avenue lat�rale du Nord, premi�re ligne).

|

NOEMI DE GROUCHY N�E LE 4 janvier 1830 D�c�d�e le 10 f�vrier 1843 |

Le nom de la premi�re des trois couronnes, donc celle de gauche, n'est pas

lisible, mais il s'agit de la fille du couple, Charlotte Antoinette No�mi DE

GROUCHY, n�e le lundi 4 janvier 1830, malheureusement d�c�d�e � l'�ge de

13 ans, le vendredi 10 f�vrier 1843 � Danvou-la-Ferri�re (14).

Fanny Hua, sa seconde �pouse, est la seule des mar�chales de l'Empire � �tre n�e au XIXe si�cle; elle est d�c�d�e sous la 3�me R�publique, le 20 juin 1889, � Pau.

Aucune inscription ne rappelle les nombreux titres du Mar�chal, aussi nous permettons-nous de le faire ici :

- Pair de France,

- Grand-Croix de l'Ordre militaire de Bavi�re,

- Grand-Aigle de la L�gion d'Honneur,

- Commandant de la Couronne de Fer.

Le mar�chal de Grouchy a tout de m�me un honneur particulier, bien m�rit�

: celui d'avoir son c�ur dans une urne dans le caveau des gouverneurs aux

Invalides. Cependant, aucune plaque ne le mentionne dans l'�glise.

Unions et enfants

�Mari� le 13 mai 1785 (vendredi) avec C�cile FC LE DOULCET

DE PONT�COULANT 1767-1827 (Parents : L�on Armand LE DOULCET DE PONT�COULANT,

Marquis DE PONT�COULANT 1726- & Marie Anne PAJOT D'ARDIVILLIERS ca 1735-) dont

◾Henriette Ernestine DE GROUCHY 1787-1866

◾Alphonse DE GROUCHY, Marquis DE GROUCHY 1789-1864

◾Victor DE GROUCHY, Comte DE GROUCHY 1796-1864

�Mari� le 19 juin 1827 (mardi) avec Fanny HUA 1802-1880 (Parents : Eustache Antoine HUA, Juge 1759-1836 & Louise Jeanne HORDRET ca 1770-1820) dont

◾Charlotte Antoinette No�mi DE GROUCHY 1830-1843

Source : https://gw.geneanet.org/garric?lang=fr&p=emmanuel&n=de+grouchy

Collection

Hachette : Mar�chaux d'Empire, G�n�raux et figures historiques (Collection de

l'auteur)

� D. Timmermans