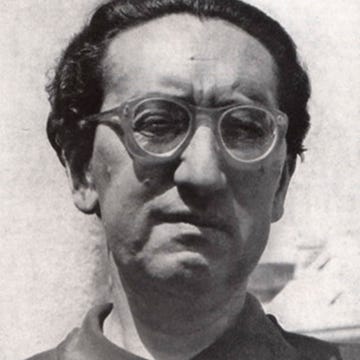

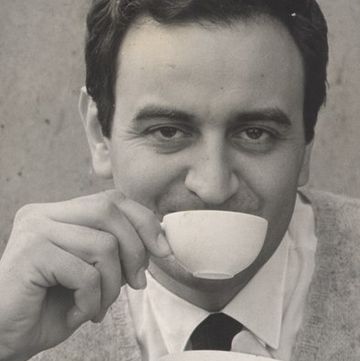

Il nome dell’architetto Gino Pollini è da sempre associato a quello del collega Luigi Figini, con il quale ha condiviso la carriera professionale per oltre 50 anni. Gino Pollini cresce a Rovereto - all’epoca vivace centro culturale – diventando amico fin dagli anni della giovinezza con Adalberto Libera e Fortunato Depero, grazie al quale scopre l’architettura di Le Corbusier.

Dopo il diploma di maturità si iscrive dapprima alla facoltà di Ingegneria, poi, su consiglio di Depero, alla facoltà di Architettura, dove incontra Luigi Figini e Giuseppe Terragni.

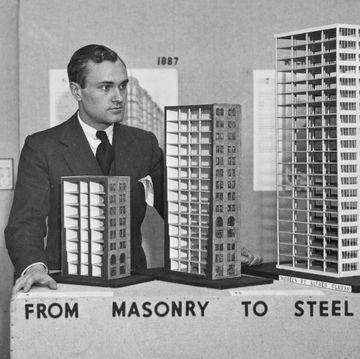

Ancor prima della laurea, con Figini, Terragni, Guido Frette, Sebastiano Larco, Carlo Enrico Rava, Ubaldo Castagnoli e Libera dà vita al Gruppo 7, un collettivo che si vuole in radicale polemica con Gaetano More, titolare della cattedra di architettura del Politecnico, avverso alle idee progressiste del razionalismo, i sette firmano - tra dicembre 1926 e maggio 1927 - un manifesto che sarà pubblicato sulla rivista «Rassegna Italiana» che è considerato l'atto di nascita del razionalismo italiano.

L’anno dopo a Roma, in occasione della prima Esposizione italiana di architettura razionale, il Gruppo 7 partecipa alla fondazione del MIAR (Movimento italiano per l'architettura razionale), che raggrupperà gli architetti gli architetti italiani vicini al Movimento Moderno.

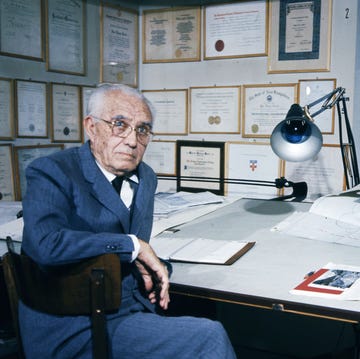

Nel 1929 Pollini apre uno studio con Figini a Milano. Nei loro primi cinque anni di attività Figini e Pollini progettano la Casa elettrica (foto di apertura), insieme a Guido Frette, Libera e Piero Bottoni, sponsorizzata da Edison e presentata alla IV Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne a Monza, il bar Craja in collaborazione con Luciano Baldessari, la “casa a ville sovrapposte” in via Annunciata a Milano, insieme ai BBPR il progetto per il palazzo del Littorio, in collaborazione con Lingeri e Terragni il progetto per l’Accademia di Brera.

In occasione della quinta Triennale del 1933 Pollini e Figini presentano la loro villa-studio per un artista con all’interno opere di Melotti, Lucio Fontana, Angelo del Bon e Renata Melotti, mentre Pollini, insieme a Piero Bottoni cura l’allestimento della sala dedicata al CIRPAC (Comitato internazionale per la risoluzione dei problemi dell’architettura contemporanea), incaricato di dirigere l’attività dei CIAM (Congressi Internazionali d’Architettura Moderna), di cui Pollini sarà rappresentante italiano dal 1930 al 1946, partecipando anche alla redazione del documento dal quale sarà desunta da Le Corbusier la Carta di Atene, vero e propria guida per la progettazione architettonica ed urbana del Movimento Moderno.

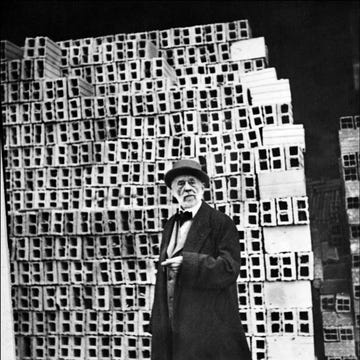

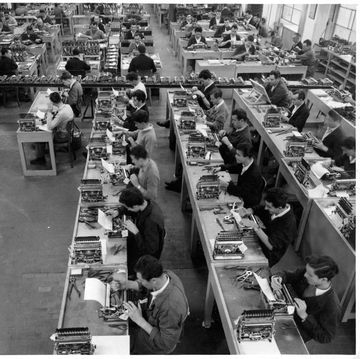

Nello stesso anno Figini e Pollini iniziano una ricca collaborazione con Adriano Olivetti, che assegna loro dapprima il progetto di ampliamento delle Officine meccaniche eporediesi, poi li coinvolge nel suo ambizioso progetto culturale destinato a cambiare il volto di Ivrea e al suo territorio, con il piano regolatore di Ivrea, che realizzeranno con Luigi Piccinato e quello regionale della Val d’Aosta con Banfi, Belgioioso, Peressutti, Roger e Bottoni: sarà un’occasione eccezionale non solo per lo sviluppo del pensiero urbanistico, ma anche per la sperimentazione tipologica.

Al termine della seconda guerra mondiale, il duo Figini-Pollini riprende l’attività professionale, con interventi nella città di Milano come l'edificio per abitazione uffici in via Broletto, le abitazioni per l’INA-Casa nel quartiere milanese Harar-Dessiè, la Chiesa della Madonna dei Poveri e la chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo.

Continuano inoltre a lavorare per Olivetti con ulteriori estensioni degli spazi di produzione, oltre che spazi per i servizi sociali, la biblioteca, il centro culturale, i servizi sanitari, il centro di gestione delle colonie aziendali.

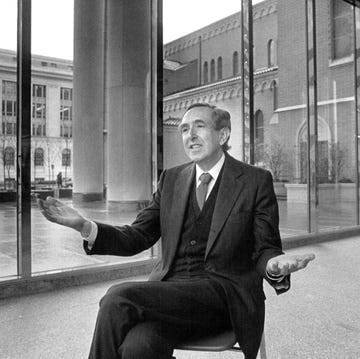

A partire dal 1959 Pollini inizia Composizione architettonica ad insegnare al Politecnico di Milano e dal 1969 all’Università di Palermo. Proprio per l’ateneo palermitano realizzerà insieme a Vittorio Gregotti i dipartimenti di scienze dell’università di Palermo, mentre con Pasquale Culotta, Giuseppe Laudicina, Tilde Marra e Franco Purini il centro culturale studentesco.

Architetto, brand strategist e molte altre cose, mi occupo progettazione di storie e di oggetti. Da qualche anno mi interesso al rapporto tra Arte, femminismo ed artigianato, che penso possa essere al centro dell'innovazione futura. Vivo in giro, ma soprattutto a Parigi e quando posso a Mumbai. Articolo prodotto da un collaboratore esterno, per informazioni e dubbi, contattare la redazione.