No solo hizo música. Javier Martínez instauró un mundo: un espacio, un tiempo, un lenguaje. Inspirado por el tango, el folklore, el blues y el jazz, le dio sonido y sentido a las cosas de vivir y creó parte esencial de lo que somos quienes honramos esa tradición luminosa que ha venido a llamarse rock argentino. En su continua exploración del subsuelo, de las arenas movedizas, el lunfa de esta comarca sureña, nuestro hombre suburbano fue al encuentro primigenio de la existencia y la hizo música. Entre la avenida Rivadavia y Avellaneda, hacia el sur, los dilemas del yo y el inconsciente del asfalto lo hacían rebelarse frente a toda forma de vida alienada, conformista, sin sangre en las venas: “no, pibe, no debes cambiar tu origen, ni mentir sobre tu identidad…”, lanzaba.

El inmenso vacío que nos deja su partida es apenas semejante a la potencia artística que nos legó. “O ser inmortales e inexpresivos, o expresarse y morir”, decía Pier Paolo Pasolini. Ese fue el tamaño de su entrega. Quizás no tengamos aún noción de lo que hace 60 años significó cantar blues en nuestro idioma: ni por mera rebeldía, ni por conectar rimas y llegar a vender un par de discos. Para esa generación que comprendió a Manal, Almendra, Moris, Los Gatos, Tanguito, Los Beatniks, Miguel Abuelo y Sandro la lengua cotidiana fue vital porque les permitió hermanar la experiencia colectiva con una intimidad subjetiva, noctámbula, poéticamente desbordada de amor por el día a día, por el tiempo compartido en la avenida Corrientes, en el Instituto Di Tella, en La Cueva, La Perla del Once o el café La Paz. Por la geografía hipnótica de una ciudad en la que aún podemos atisbar algún que otro chispazo de aquel idilio.

Javier Martínez, swing y mucho más

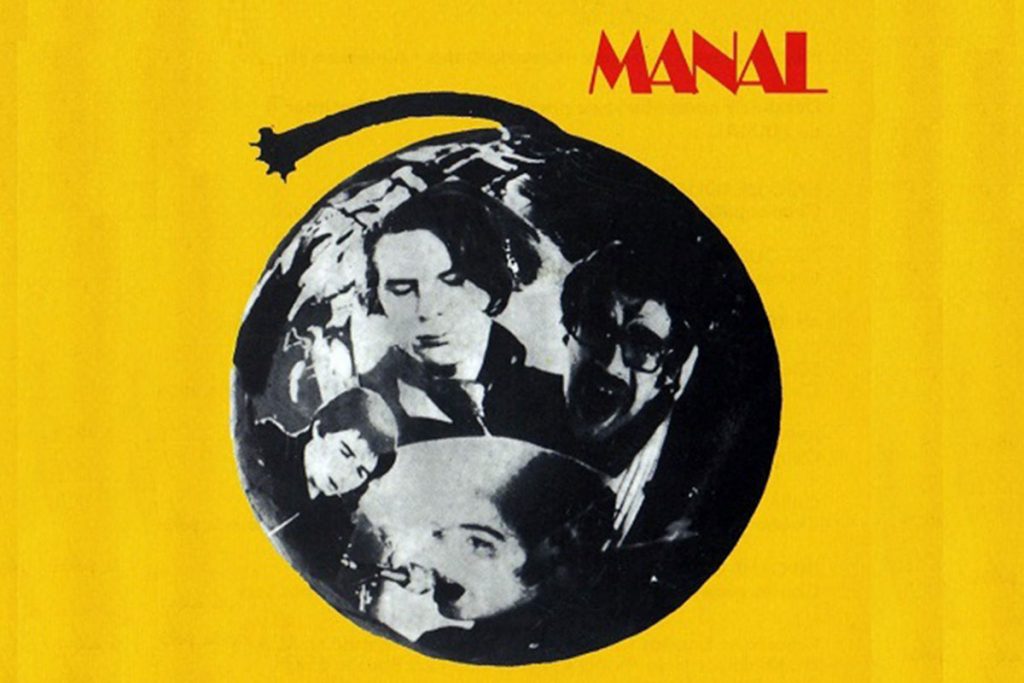

La causa del saber irónico, y del duro y doloroso conocimiento de sí, del propio nombre discepoliano, se conjugaba en Manal Javier Martínez con el swing, la Beat Generation, Ray Charles, Ottis Redding, el bebop, Gene Krupa o el blues del Mississippi. Esa afinidad electiva con la tradición afroamericana no fue casual. Nuestra coordenada, nuestra guardia vieja, encajaba a la perfección con el ímpetu afroamericano, sumando además una aspereza contracultural, cuasi psicoanalítica, que urde la figura sensible e histórica, solidaria, que entre el autor y el oyente toma las canciones y las hace suyas en el submundo del inconsciente. El objetivo del movimiento era claro, y daba un paso adelante respecto de tipos geniales como Pequenino o Tedesco: ahora se debía apuntar a la moral filicida, romper la fijación reaccionaria, reinventar desde el barrio no solo la juventud, sino las posibilidades poéticas de la sociedad toda.

Lector voraz hasta sus últimos días, conocedor de poetas como Baudelaire, Rimbaud, o Lautreamont, del existencialismo, el revisionismo nacional y la historia del pensamiento crítico, Javier Martínez fue una rara avis en el mundo del rock. A la par de Miguel Grinberg, Pipo Lernoud y Miguel Abuelo, fue un intelectual suburbano que a los 20 años iba de bar en bar con cuadernos en los que anotaba todo lo que podía serle útil para su formación: “Yo no terminé la secundaria, pero mi padre me inculcó la lectura desde pibe, y quizás por eso tengo una voracidad intelectual. Mi viejo me decía: ‘Adoquín y biblioteca’”.

Esa alta cultura literaria que cosechó supo conjugarla con la crónica poética de una ciudad en ebullición que, poco a poco, despertaba a la modernidad, a Piazzolla, la guerrilla y un futuro que se avecinaba amenazante. Su devoción tanguera quedaba patente en una entrevista en la que deja ver el trasfondo de su creatividad: “Yo en el rock nacional no conozco nada que se pueda aproximar ni en un verso a ‘Cambalache’. Nadie escribió nada parecido… ¿Cómo escribirlo si ya lo hizo Discépolo en 1934? Y todavía faltaban la Segunda Guerra Mundial, el racismo, los campos de concentración, el antisemitismo y la bomba atómica”.

El espíritu ecléctico de Javier Martínez iluminaba lo que los sentidos corrientes apenas ven. A veces con furia, a veces con ternura, tejió en su obra situaciones, acciones y paisajes que pueden pasar desapercibidos, pero que están ahí, como el lenguaje del que somos parte. Y lo hizo con una radicalidad telúrica que nuestra condición suele desdeñar. El arte venía de la vida y la transmutaba, la hacía patente con una entidad ensoñada, realísima, aun en la soledad y la incomprensión. No le importó. Rápidamente se dedicó a “detectar boludos”. Maldijo a los que iban a elogiarlo por oportunismo solo cuando ya no estuviera. No le gustaba que le dijeran maestro: “soy un intuitivo”, explicaba. Pero lo que hizo con Moris en los Beatniks, con Manal, en su etapa solista o colaborando con La Pesada conforma una misteriosa lealtad, un encuentro, sí, magistral, de cátedra callejera, con la más lúcida memoria cultural.

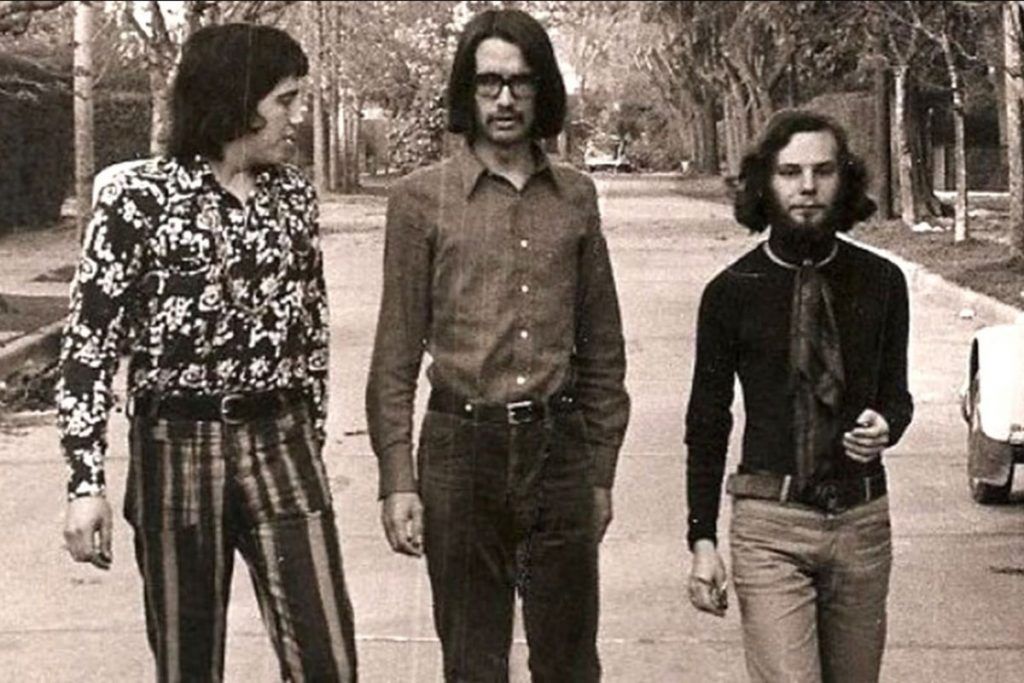

Decía Ortega y Gasset en sus Meditaciones del Quijote (1914) que “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Afirmación cristalina que nos revela la misión que hace sesenta años emprendió Javier Martínez con “Los tipos de La Cueva”, con “el viento de los vivos” y esa “bohemia fiel” que lo acompañó en su viaje terrenal, el cual concluyó abruptamente este 4 de mayo. Es el mismo que nos sigue marcando la dirección vital argentina de la tradición y la amistad. «