Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, dan Dinamika

Mengenal Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan

Serangan yang menewaskan dua biarawan Candi Wat Rattananupab, di Distrik Su Ngai Padi, Provinsi Narathiwat merupakan serangan fatal terakhir setelah kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional (BRN) melakukan serangan di sekolah dan rumah sakit pada 8 Januari 2019 (Al Jazeera, 2019). Rentetan serangan ini merupakan bentuk dari protracted conflict yang berada di Thailand Selatan meliputi Provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat. Hubungan rumit antara pemberontak dengan pemerintah pusat Thailand dapat ditelusuri dari sejarah inkorporasi dan asimilasi ketiga provinsi tersebut ke dalam sistem Thailand.

Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan lima distrik di Songkhla—Chana, Na Thawi, Sabayoi, Sadao, dan Thepa—merupakan wilayah Kerajaan Patani (Patani Darussalam) yang berdiri sejak tahun 1390 hingga 1902. Kerajaan Patani merupakan tributary state bagi Kerajaan Siam yang menggunakan indirect rule—membiarkan raja-raja lokal atau sultan memerintah wilayah mereka—dengan ganti kesetiaan dan upeti yang dibayarkan kepada Kerajaan Siam (Moller 2011, p.8). Kebencian terhadap Kerajaan Siam dimulai pada tahun 1909 dengan adanya Anglo-Siamese Treaty yang menandai dimulainya sentralisasi dan aneksasi Kerajaan Patani oleh Kerajaan Siam. Kekuasaan elit lokal yang mulai hilang semakin memudar setelah diterapkan kebijakan forceful assimilation pada tahun 1930-an. Seiring Panglima Tinggi Plaek Phibulsongkhram yang mengusung agenda ultranasionalis pan-Thai . Yaitu melarang penggunaan bahasa minoritas di kantor pemerintahan dan menggantinya dengan bahasa Thai sebagai bahasa nasional; penekanan pada agama Buddha sebagai agama nasional (berdampak pada pelarangan agama dan hukum Islam di Selatan); dan mengharuskan setiap penduduk di Thailand untuk mengganti nama menjadi nama Thailand (Melvin 2007, pp. 13-4).

Pemberontakan pertama pada tahun 1946 ditandai dengan terbentuknya Patani People’s Movement (PPM), dengan aktor penting mereka yakni Haji Sulong (Sulong bin Abdul Kadir bin Mohammad el Patani) yang menyerukan adanya otonomi dan penghormataan atas kebudayaan dan agama di bekas Kerajaan Patani. Menyusul menghilangnya Haji Sulong, muncul semakin banyak kelompok pemberontakan seperti Gabungan Melayu Patani Raya (1950). Pergerakan tersebut masih dilakukan hingga sekarang mengingat hak otonomi tidak pernah secara serius diberikan (Melvin 2007,pp. 14-7).

Beberapa tulisan yang membahas tentang gerakan separatis atau perlawanan atas hak otonomi untuk etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan berfokus pada analisis penyebab. Seperti adanya perasaan primordial etnik melayu (primordialisme) (Nurakkate 2012); kemiskinan dan ketimpangan sosial (Engvall and Magnus 2014); pengaruh identitas muslim and islamisme (primordialisme) (Melvin 2007; Moller 2011; Croissant 2007); bahkan sudah sampai menjelaskan pada dinamika intensitas konflik (Chalk 2008; Abuza 2011). Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa tulisan tersebut. Penjelasan kemiskinan dan ketimpangan tidak mampu menjelaskan mengapa Yala dan Narathiwat, walaupun mengalami peningkatan pendapatan setelah 2004, tetap melakukan serangan (Abuza 2011, p.21) atau penjelasan tentang etnis melayu dan pengaruh islamisasi yang gagal menjawab mengapa pada tahun 1980-2000 dan 2008-2011 konflik kekerasan cenderung menurun dan mengapa Provinsi Satun yang juga merupakan mayoritas penduduk muslim dan melayu tidak terjadi konflik kekerasan.

Masih dengan rumusan masalah yang sama: mengapa konflik kekerasan antara Muslim-Melayu dengan Thai-Buddha terjadi di Thailand Selatan? Namun, tulisan ini mempunyai jawaban berbeda yakni konflik kekerasan ini terjadi karena adanya kepentingan elit lokal Patani yang menggunakan identitas etnik Melayu dan Islam sebagai basis mobilisasi massa. Terjadinya dinamika konflik ini bergantung pada berhasil tidaknya negara mengakomodasi kepentingan elit lokal dengan institusi yang dibentuk. Dengan demikian alih-alih melihat pendekatan instrumentalis, konstruktivis, dan institusionalis sebagai pendekatan terpisah, penulis melihat pendekatan tersebut sebagai proses yang saling berkaitan.

Menjelaskan Penyebab, Proses, dan Dinamika

Menurut pendekatan instrumentalisme, konflik etnik terjadi karena adanya wirausahawan politik yang menggunakan identitas etnik sebagai basis mobilisasi atau fault-line untuk mencapai kepentingannya (Fearon 2004). Secara eksplisit Varshney menyebutkan bahwa “conflicts take place because leaders strategically manipulate ethnicity for the sake of political power, or for extracting resources from the state (Varshney 2009, p.282).

Chandra mendefinisikan identitas etnis sebagai segala identitas yang bersifat sticky dan visible atau atribut turun-menurun ‘descent-based attributes’ (Chandra 2006, p.414). Sticky artinya identitas yang berasal dari nenek moyang dan akan sulit diubah dalam jangka waktu yang pendek, dan sebaliknya, identitas yang tidak bersifat turunan akan dengan mudah diubah (p.415). Sedangkan visible artinya atribut identitas tersebut dapat dengan mudah dikenali baik dari nama, bentuk tubuh, maupun pakaian (p.416). Fearon (1999) menjelaskan alasan pemilihan identitas etnik sebagai basis mobilisasi karena identitas yang tetap atau turun temurun, mampu membentuk dan mengunci “minimum winning coalition” dalam kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Dalam kasus ini, identitas etnik Melayu dan Muslim merupakan identitas yang sticky dan visible karena merupakan identitas turun-temurun sejak Kerajaan Patani berdiri.

Terdapat tiga alasan mengapa konflik kekerasan di Thailand Selatan ini adalah konflik kepentingan elit lokal. Ketiga penjelasan tersebut juga secara tidak langsung menumbangkan argumen primordialis mengenai “ancient hatred” dengan ganti otonomi lokal. Pertama, kebencian dan pemberontakan ini diluncurkan oleh elit-elit lokal. Pada proses inkorporasi Kerajaan Patani ke dalam Kerajaan Siam, Kerajaan Siam mengganti elit tradisional dengan pejabat sipil yang berasal dari Kerajaan Siam yang dianggap loyal. Terlebih lagi, Kerajaan Patani yang pada awalnya satu, kemudian dibagi menjadi tiga provinsi yang semakin melemahkan otoritas tradisional.

Kedua, pemimpin pemberontak berasal dari kelompok elit lokal yaitu aktor yang saling menopang mengingat Islam merupakan identitas dari Kerajaan Patani. Dengan adanya kebijakan asimilasi, maka tak hanya kekuatan Sultan Patani diperkecil, namun masyarakat Muslim Patani juga terdampak akibat hilangnya kebebasan beragama Islam, berbahasa melayu, dan mempunyai sistem pendidikan dengan sharia Islam. Ketika Pemerintah Thailand mulai menerapkan kebijakan asimilasi dan sentralisasi, elit dari Patani yaitu Tengku Mahmud Mahyiddeen memimpin GAMPAR (Gabungan Melayu Pattani Raya) tahun 1940 melawan Pemerintah Thailand; Tengku Abdul Jalal, melobi pemerintah Inggris untuk bergabung dengan Malaysia; Tengku Bira Kotanila mendirikan PULO; Haji Abdul Karim Hassan pendiri Barisan Revolusi Nasional; dan New Pulo didirikan oleh Arong Mooreng dan Haji Abdul Rohman Bazo (Harish 2006, pp. 52-3).

Ketiga, pemberian otonomi kepada elit mampu menekan secara signifikan konflik kekerasan pada tahun 1980-1999 pada masa Perdana Menteri Prem Tinsulanonda. Dua program yang berhasil menurunkan angka kekerasan etnik adalah pembentukan Southern Borders Provinces Administrative Center (SBPAC) yang memungkinkan elit-elit lokal mengatur administrasinya sendiri dan menjaga budaya di Thailand Selatan. Program kedua adalah Civil-Police-Military Patrol (CPM-43) yang berfungsi sebagai kontrol keamanan agar tidak terjadi extra judicial killing. Tahun 1990-an, Muslim menjadi mayoritas pemegang kekuasaan di majelis legislatif provinsi di Thailand Selatan dan menjadi Mayor disetiap kota madya sehingga terdapat perpecahan di kelompok pemberontak antara BRN dan PULO (Melvin 2007, p.29). Konflik muncul lagi pada tahun 2004 sebagai hasil kebijakan Thaksin Sinawatra yang menghapuskan SBPAC dan CPM-43, dan malah mendeklarasikan status Darurat Operasi Militer tahun 2005 di Thailand Selatan (Council on Foreign Relations, 2008). Penghapusan kedua institusi tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dari Thaksin beserta partainya yang mencoba mengganti dominasi Partai Demokrat dengan mendeklarasikan bahwa konflik di Thailand Selatan bukanlah masalah politis namun masalah kriminalitas dan keamanan (Croissant 2007, p.9).

Proses perlawanan elit-elit lokal atau cara memobilisasi massa dapat dijelaskan dengan pendekatan konstruktivisme dengan pemilihan identitas yang mencolok ‘salient’ ‘master cleavage’ dari berbagai identitas yang ada yang kemudian dimasuki oleh ‘master narative’ untuk membakar semangat dan kebencian (Varshney 2009, p. 287). Posner menjelaskan pemilihan identitas yang mencolok ini lebih mudah didapat bila identitas yang dipilih relatif sama atau lebih besar daripada wilayah dan total populasi di tempat terjadinya kontestasi politik (2004). Terdapat 80% Muslim tinggal di ketiga provinsi di Thailand Selatan dibandingkan Buddha yang hanya 22%. Dari total penduduk 2,777,542, 75% adalah etnis melayu (Nurakkate 2012, p.4). Dengan data ini, maka identitas Melayu-Muslim merupakan identitas mayoritas.

Merujuk pada tulisan Panggabean, yaitu bukan perbedaan identitaslah yang menyebabkan konflik namun konflik lah yang mempertegas adanya perbedaan etnik tersebut (Panggabean 2018, p. xxv). Setidaknya terdapat dua contoh fenomena yang menjadi basis penguatan identitas Melayu dan Muslim: (1) proses asimilasi yang berwujud pelarangan bahasa Patani dan agama Islam telah memberikan kesan bahwa keberlangsungan umat Islam di Patani terancam; dan (2) adanya penembakan 150 umat muslim di Masjid Kru Se dan penangkapan demonstran Muslim pada protes di Kantor Polisi Tak Bai (Engvall and Magnus 2014, p. 129). Penguatan identitas agama ini dicerminkan melalui penggunaan atribut keagaman dalam pergerakan mereka dan ideologi yang diusungnya. Sebagai contoh, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) diubah menjadi Barisan Islam Pembebasan Patani, dan tahun 1995 dibentuk Patani Islamic Mujahedeen Movement oleh Muslim relawan perang Afghanistan (Melvin 2007, p.22).

Konflik kekerasan di Thailand Selatan tidak berjalan konstan. Dinamika konflik ini dipengaruhi oleh respon dari Pemerintah Pusat. Thailand Selatan merupakan basis pendukung dari Partai Demokrat sejak tahun 1975-2005. Akibatnya, baik pada masa Pemerintahan Chuan Leekpai dan Abhisit Vejjajiva tetap mempertahankan institusi SPBAC, CPM-43, beserta constructive engagement dengan penduduk Thailand Selatan (Croissant 2007). Walaupun institusi SBPAC dan CPM-43 adalah karya Prem Tinsulanonda, namun Ia berasal dari militer dan tidak membutuhkan dukungan dari rakyat untuk dapat menjadi Perdana Menteri. Pada masa dominasi dan pemerintahan Partai Demokrat, tingkat konflik kekerasan di Thailand Selatan cenderung menurun. Setelah berakhirnya Pemerintahan Chuan Leekpai tahun 2001 dan digantikan dengan Thaksin, insiden kekerasan naik dari 50 di tahun 2001 menjadi 75 di tahun 2002 dan 119 di tahun 2003 (Melvin 2007, p.30).

Korelasi menurunnya konflik kekerasan dengan sikap akomodatif dari Partai Demokrat terhadap penduduk Thailand Selatan dapat dijelaskan dengan pendekatan institusionalisme terutama terkait dengan pemilu. Dalam kasus ini, Pemerintah Partai Demokrat menerapkan otonomi (federalisme) yang artinya kekuatan lokal dapat menentukan pemerintahannya dengan minimum ketetapan yang ditekan dari pemerintah pusat (Mahakanjana 2006, p.16). Artinya, dalam masa tersebut lokal elit mampu menjalankan pemerintahannya dengan basis agama Islam dan penghormatan terhadap budaya Melayu. Wilkinson (2004) menambahkan korelasi pemerintah mau melindungi minoritas dan granting their rights karena sistem demokrasi memungkingkan terjadinya vote-pooling dimana partai politik bergantung pada suara minoritas (support base) untuk memenangkan pemilu. Hal ini terjadi pada Partai Demokrat di Thailand Selatan pada Pemilu 2011 yang mendapatkan 9 dari 11 kursi.

Kesimpulan

Konflik kekerasan etnik di Thailand Selatan bersifat kompleks sehingga memerlukan pendekatan integratif dan kompleks untuk menganalisa penyebab dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Temuan utama di tulisan ini adalah penyebab konflik di Thailand Selatan merupakan bentuk kepentingan elit lokal untuk memertahankan kekuasaan karena pemerintah Thailand yang terus mencoba melakukan asimilasi dan sentralisasi. Berhasilnya mobilisasi dari elit lokal dengan pemilihan ‘master cleavage’ etnik Melayu dan Muslim dikarenakan gagalnya institusi yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengakomodir kepentingan elit lokal. Adanya SBPAC dan CPM-43 nyatanya berhasil menekan angka kekerasan walaupun bukan berarti menghilangkannya. Dengan demikian, penulis cenderung melihat konflik ini sebagai hal yang saling memengaruhi dimana kegagalan institusionalisme menyebabkan keberhasilan mobilisasi etnik oleh elit lokal dan sebaliknya.

Referensi

Abuza, Zachary. 2011. “The Ongoing Insugency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of National Politics.” Institute for National Strategic Studies, No. 6 1-35.

Al Jazeera. 2019. Attacks in Thailand’s deep south: Who, why and what’s next? January 21. Accessed October 04, 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/01/attacks-thailand-deep-south-190120233033431.html.

Chalk, Peter. 2008. “The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict’s Evolving Dynamic.” RAND 1-23.

Chandra, Kanchan. 2006. “What is Ethnic Identity and Does It Matter?” Annual Review of Political Science Vol.9, No. 1. 397-424.

Council on Foreign Relations. 2008. The Muslim Insurgency in Southern Thailand. September 10. Accessed October 05, 2019. https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand.

Croissant, Aurel. 2007. “Muslim Insurgency, Political Violence, and Democracy in Thailand.” Terrorism and Political Violence, Vol. 19, No. 1 1-18.

Engvall, Anders, and Andersson. Magnus. 2014. “The Dynamic of Conflict in Southern Thailand.” Asian Economic Papers, Vol. 14, No. 3 169-189.

Fearon, James D. 1999. Why Ethnic Politics and ‘Pork’ Tend to Go Together. Mimeo: Standford University.

Fearon, James D. 2004. “Ethnic Mobilization and Ethnic Violence.” 1-18.

Harish, S.P. 2006. “Ethnic or Religious Cleavage? Investigating the Nature of the Conflict in Southern Thailand.” Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 1. 48-69.

Mahakanjana, Chandra-nuj. 2006. “Decentralization, Local Government, and Socio-political Conflict in Southern Thailand.” East-West Center Working Paper, No.5. 1-55.

Melvin, Neil J. 2007. “Conflict in Souther Thailand: Islamism, Violence, and the State in the Patani Insurgency.” SIPRI Policy Paper, No. 20 1-40.

Moller, Till M. 2011. “Insurgency in Southern Thailand: A Quest for Identity.” Security and Peace, Vol. 29, No. 1 7-13.

Nurakkate, Chumphot. 2012. “The Conflict in Southern Thailand.” Center for Defence and Strategic Studies 1-20.

Panggabean, Samsu Rizal. 2018. Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.

Posner, Daniel N. 2004. “The Political Salience of Cultural DIfference: Why Chewas and Tumbukas Are Allies in Zambia and Adversaries in Malawi.” American Political Science Review, Vol. 98, No. 4. 529-545.

Varshney, A. 2009. “Ethnicity and Ethnic Conflict.” In The Oxford Handbook of Comparative Politics, by Carles Boix & Susan C. Stokes, 274-294. Oxford: Oxford University Press.

Artikel ini ditulis oleh Febrilliant Maulana Husein, saat mengikuti Program Magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.

Photo by Leo Rivas on Unsplash

51 Tahun ASEAN: Pertanyaan untuk Sistem Hak Asasi Manusia

Krisis di Negara Bagian Rakhine sudah ada sejak lama. Sejak 1962, selama rezim militer, kekerasan atas nama etnis dan agama telah terjadi dan menyebabkan tragedi yang menyedihkan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Sekitar 2.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 140.000, kira-kira, menjadi tunawisma. Karena itu, pemerintah Myanmar telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya. (Lembaga Hak Asasi Manusia)

Baru-baru ini, menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 650.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus tahun 2017 untuk menghindari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar. Sebelumnya, Misi Pencari Fakta PBB menunjukkan bahwa sekitar 1,3 juta orang telah pindah ke perbatasan Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang lain sedang mencoba untuk pindah ke negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. (PBB, 2018)

Hingga saat ini, di dalam negeri, pemerintah Myanmar kurang memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik. Secara regional, ASEAN, dengan AICHR-nya sendiri (Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia), memiliki kekuatan kecil untuk mengelola krisis. Kesediaan di antara para anggotanya juga lemah terhadap masalah ini. Pada pertemuan tingkat tertinggi ASEAN, KTT ASEAN, masalah ini belum pernah dibahas. Minggu lalu di Singapura, para Pemimpin ASEAN berkumpul dan sekali lagi tidak ada diskusi tentang masalah ini. Solidaritas Negara-Negara Anggota ASEAN juga jauh dari harmoni. Hal ini dapat dilihat dari perpecahan Negara-negara Anggota ASEAN pada pemungutan suara dalam Resolusi Majelis Umum PBB L.48 sebelumnya tentang situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar. Lima atau setengah dari Negara Anggota ASEAN menentang resolusi tersebut. Mereka adalah Kamboja, Laos, Myanmar tentu saja, Filipina, dan Vietnam. Dua Negara Anggota ASEAN abstain, Thailand dan Singapura. Hanya tiga Negara Anggota ASEAN yang mendukung resolusi tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ini sekali lagi menantang pengembangan struktur hukum Hak Asasi Manusia di ASEAN, kemauan politik untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan peraturan Hak Asasi Manusia di dalam negeri dan di kawasan, dan prinsip non-intervensi yang tidak dapat dihindari membatasi tindakan dari Negara-negara Anggota ASEAN lainnya. Jadi, pada tingkat pemerintahan secara umum, tidak ada harapan dan peluang besar dari pemerintah untuk kerja sama pemerintah dalam menyelesaikan krisis.

Maka, inilah saatnya bagi kita sebagai masyarakat sipil untuk menunjukkan solidaritas kita kepada keluarga ASEAN di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. OMS di ASEAN dapat bekerja sama erat satu sama lain untuk menyelesaikan masalah dari tingkat akar rumput. Juga diharapkan bahwa OMS di seluruh kawasan dapat mendorong dan memaksa pemerintahnya sendiri di dalam negeri untuk berkonsentrasi pada masalah ini di bawah agenda kebijakan luar negerinya.

—

Artikel ini ditulis oleh Walid Ananti Dalimunthe (dalam Bahasa Inggris) dari ASEAN Studies Forum .

Mega Proyek Tiongkok : Jalur Sutra Abad 21 dan Konektivitas ASEAN

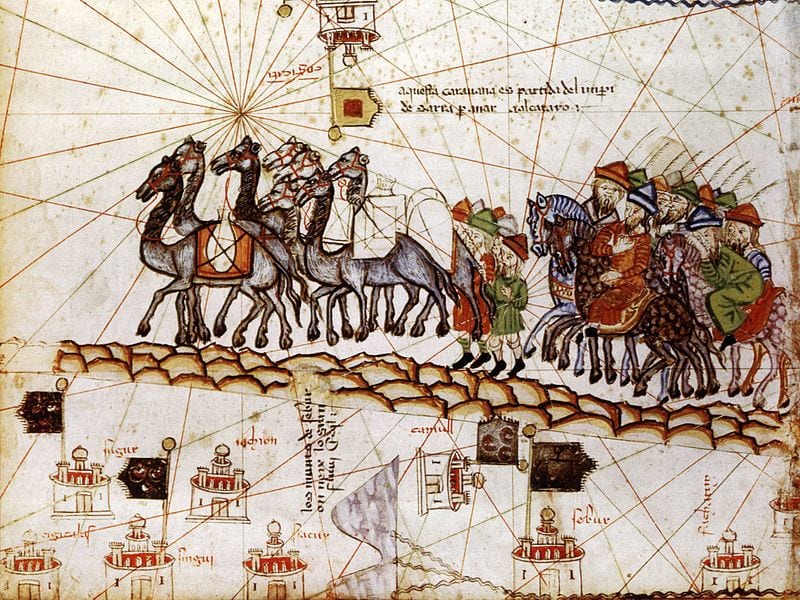

Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Barat dan Timur, seorang peneliti bernama Von Ricthofen berkebangsaan Jerman menamainya The Silk Road pada abad 18 M. Nama Jalur Sutra diambil karena komoditas perdagangan Tiongkok banyak berupa sutra. Frances Wood dalam bukunya The Silk Road : Two Thousand Years in the Heart of Asia mengatakan lintasan Jalur Sutra tersebut memiliki banyak cabang dari ibu kota Dinasti Tang Tiongkok di timur ke Roma, ibu kota Italia di barat. Jalur tersebut dibuka oleh seorang jenderal bernama Zhang Qian dari Dinasti Han. Menelusuri jalan itu akan melewati Afghanistan, Uzbekistan, Iran, dan sampai Alexandaria Mesir. Ditemukan juga cabang lain yang melewati Pakistan, Kabul, Afghanistan hingga Teluk Persia[1].

Terdapat juga Jalur Sutra melalui laut. Jalur laut tersebut berawal dari Guanzhou, Tiongkok Selatan, ke Selat Malaka, dan terus sampai ke Sri Lanka, India, dan pantai timur Afrika. Jalan Sutra Laut terjadi pada masa Dinasti Song Tiongkok berdasarkan benda-benda budaya yang ditemukan di Somalia. Tiongkok telah membuka Jalur Sutra sekitar 2000 tahun yang lalu merupakan salah satu jalur penting bagi penyebarluasan kebudayaan kuno Tiongkok ke Barat, sekaligus menjadi penghubung pertukaran ekonomi dan kultur Tiongkok-Barat[2]. Kemudian jalur ini tidak gunakan kembali karena terjadi perpecahan di kerajaan Mongol menyebabkan kekuatan politik besar di sepanjang Jalur Sutra menjadi terpisah-pisah, tentara Turkmeni merebut bagian barat Jalur Sutra dan kehancuran Kekaisaran Byzantium. The Silk Road berhenti melayani rute pengiriman sutra pada tahun 1400-an[3].

Kejayaan Jalur Sutra masa lalu menginsiprasi Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membuka kembali jalur tersebut. Ambisi Tiongkok untuk memulai mega proyek ini telah diumumkan sejak tahun 2013. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutnya sebagai ‘Jalur Sutra Baru Abad ke-21’ atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan beberapa koridor ekonomi yang menyambungkan lebih dari 60 negara di seluruh dunia[4]. Proyek Jalur Sutra akan dibagi menjadi dua, darat dan laut. Trek perdagangan darat dikenal dengan Jalur Sabuk Ekonomi, melintasi dari Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur. Kemudian jalur laut dikenal dengan Jalur Sutra Maritim, menghubungkan pelabuhan Tiongkok dengan sejumlah pelabuhan sepanjang rute dari Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga ke Teluk Aden[5].

Dalam mewujudkan program One Belt One Road (OBOR) pemerintah Tiongkok siap menggelontorkan dana sebesar US$ 124 milliar atau sekitar Rp. 1649 triliun untuk mendukung program Jalur Sutra Baru. Dana tersebut siap disalurkan untuk membangun infrastruktur hingga konektivitas dengan negara-negara di sepanjang Jalur Sutra[6]. Ada kekhawatiran dari beberapa negara bagian Barat tentang KTT bertajuk Belt and Road yang diadakan di Beijing 14 Mei lalu merupakan upaya Tiongkok menguasai ekonomi secara global[7]. Namun, Xi Jinping menampik tudingan tersebut. Lewat Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, OBOR adalah produk kerjasama inklusif, bukan alat geopolitik, dan tidak seharusnya dipandang menggunakan mentalitas Perang Dingin yang sudah usang[8].

Negara-negara ASEAN memegang posisi penting dalam Jalur Sutra Maritim, khususnya Indonesia yang dipilih sebagai tempat pertama untuk mengoperasikan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Keadaan ini juga bertepatan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia[9]. Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia bersinergi dengan ide One Belt One Road yang diprakarsai Tiongkok[10]. Program OBOR yang dibahas beberapa waktu lalu di Beijing, Tiongkok. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi dan 30 kepala negara turut serta menandatangani program ini pada dasarnya mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang terbuka berlandaskan aturan World Trade Organisation (WTO)[11].

Program Jalur Sutra Baru di ASEAN dirancang untuk sejalan dengan visi konektivitas ASEAN 2025 yang meliputi keterhubungan darat serta laut dengan Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Singapura dan Indonesia[12]. Mega Proyek Tiongkok One Belt One Road yang menjembatani wilayah Barat Tiongkok dengan Asia Tenggara, Samudra Hindia dan menuju ke Eurasia, menuntut peran Indonesia yang lebih aktif sebagai pemimpin di Asia Tenggara, agar sentralitas ASEAN tetap diutamakan dalam sinergi Jalur Sutra Baru Tiongkok dengan Konektivitas ASEAN, yang perkembangannya cukup lambat[13].

ASEAN dihadapkan tantangan yang cukup sulit antara lain karena perbedaan pendapat internal akibat ketidakselarasan kebijakan pembangunan antar anggota serta ketimpangan ekonomi antara anggota bagian utara dan selatan. Seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam memerlukan bantuan perbaikan prasarana agar menarik invetor asing, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari anggota ASEAN lainnya[14]. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara sepatutnya sanggup menguatkan koordinasi intra-ASEAN demi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga dapat menyelaraskan keterhubungan ASEAN dengan Jalur Sutra Baru.

REFERENSI:

[1] Heri Ruslan, ‘Menelusuri Jalur Sutra’, <http://www.republika.co.id/berita/…/mvova0-menelusuri-jalur-sutra> diakses pada 17 Juli 2017

[2] Hari, ‘Geopolitik : Mengenal Sejarah Jalur Sutra’, <http://ardinal.net/jalur-sutra/> diakses pada 17 Juli 2017

[3] ‘Silk Road’, <https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/…/Silk_Road.htm> diakses pada 17 Juli 2017

[4] Djony Edward, ‘Mengintip Peluang di Jalur Sutra Modern’, <https://nusantara.news/mengintip-peluang-di-jalur-sutra-modern/> diakses pada 17 Juli 2017

[5] Denny Armandhanu, ‘Ambisi Tiongkok Menggarap Jalur Sutra’ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141120041914-113-12636/ambisi-tiongkok-menggarap-jalur-sutra/> diakses pada 17 Juli 2017

[6] Muhammad Idris, ‘Ambisi China Dominasi Ekonomi Dunia Lewat Jalur Sutra’ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3502221/ambisi-china-dominasi-ekonomi-dunia-lewat-jalur-sutra> diakses pada 17 Juli 2017

[7] Ardan Adhi Chandra, ‘Xi Jinping Siapkan Rp 1649 T untuk Bangun Jalur Sutra < https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3500332/xi-jinping-siapkan-rp-1649-t-untuk-bangun-jalur-sutra?_ga=2.206879894.485346434.1494910778-543098824.1482260540> diakses pada 17 Juli 2017

[8] Rini Utami, ‘Indonesia dan Jalur Sutra Abad Milenium’ < http://www.antaranews.com/berita/629156/indonesia-dan-jalur-sutra-abad-milenium> diakses pada 17 Juli 2017

[9] Harian Nasional, <‘RI dan Jalur Sutra Abad Milenium’ <http://www.harnas.co/2017/05/14/ri-dan-jalur-sutra-abad-milenium> diakses pada 17 Juli 2017

[10] Dimas Jarot Bayu, ‘Indonesia Dinilai Perlu Sinergikan Poros Maritim Dunia dengan Konsep “Jalur Sutra Maritim” China <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/12215201/…> diakses pada 18 Juli 2017

[11] Koran Sindo, ‘Jalur Rempah atau Sutra?’ <https://nasional.sindonews.com/read/1205671/16/jalur-rempah-atau-sutra-1494948463/> diakses pada 18 Juli 2017

[12] Victor Maulana, ‘China Jelaskan Soal Jalur Sutera Modern pada Indonesia’ < https://international.sindonews.com/read/1204992/40/china-jelaskan-soal-jalur-sutera-modern-pada-indonesia-1494743697> diakses pada 18 Juli 2017

[13] Ahmad Romadoni, ‘Jokowi : Peran ASEAN Kunci Terwujudnya Jalur Sutra Baru’ < http://news.liputan6.com/read/2952567/jokowi-peran-asean-kunci-terwujudnya-jalur-sutra-baru> diakses pada 18 Juli 2017

[14] Dewan Editor, ‘ASEAN : Rapuhnya Perekonomian Kawasan Menjelang ASEAN Economic Community 2015’ < http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/asean-rapuhnya-perekonomian-kawasan-menjelang-asean-economic-community-2015/> diakses pada 18 Juli 2017

—

Artikel ini ditulis oleh Tri Inov Haripa, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, saat magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

ASEAN Way : Lompatan Fase Teori Integrasi Ekonomi pada ASEAN Economic Community

Bagi Asia Tenggara, regionalisme bukanlah suatu hal yang asing. Ada berbagai bentuk regionalisme di Asia Tenggara yang telah terbentuk, diantaranya adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), South East Asia Treaty Organization (SEATO), Association for Southeast Asia (ASA), MAPHILINDO, dan Asian and Pacific Council (ASPAC). Wong (1979) berpendapat sulitnya membentuk kesatuan regional di Asia Tenggara disebabkan oleh masih tingginya nasionalisme, kurangnya kepercayaan dan identitas regional, konflik teritorial, dan perbedaan persepsi politik antar negara. Pada masa itu, kesatuan regional yang solid di kawasan ini cukup sulit untuk dijalankan sampai akhirnya terbentuklah ASEAN.

Topik mengenai ekonomi dan kesejahteraan di Asia Tenggara dibahas oleh Prof. Tri Widodo. Pada sesinya, beliau memberikan pengantar mengenai sejarah terbentuknya Association of Southeast Asia Nations (ASEAN), perkembangan kondisi perekonomian di Asia Tenggara, teori mengenai terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC), dan beberapa tantangan ekonomi ASEAN kedepannya. Menurut Prof Tri Widodo, beberapa tantangan ekonomi makro yang akan dihadapi Asia Tenggara seperti pengangguran, balance of payment, ekspansi fiskal, dan kebijakan moneter.

Argumen mengenai awal terbentuknya ASEAN dimotivasi oleh faktor politik, bukan ekonomi. Secara historis, ASEAN terbentuk dari rekonsiliasi negara-negara pemrakarsa ASEAN. Selain itu, ASEAN memilih isu politik internasional sebagai motif dan targetnya. Semenjak tahun 1970, ASEAN baru memulai isu evolusi struktur perekonomian regionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya bidang ekonomi pada struktur ASEAN, serta meluasnya kampanye mengenai integrasi ekonomi.

Perkembangan ekonomi ASEAN ditunjukkan dengan posisinya sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia. Pada tahun 2012, ASEAN memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 2.3 Miliar yang menempatkan ASEAN sebagai perekonomian ke-7 terbesar di dunia dibawah A.S, China, Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 1989 sampai 2009 berkisar antara 3.8% sampai 7%. Untuk memperkuat posisi perekonomiannya di mata dunia, ASEAN mencanangkan ASEAN Economic Community (AEC) yang ditargetkan akan berjalan di tahun 2016. Tujuan utama AEC adalah kesatuan pasar dan basis produksi, meningkatkan daya saing perekonomian regional, pertumbuhan ekonomi regional yang merata, dan integrasi menyeluruh ekonomi regional dengan perekonomian dunia.

AEC merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi regional. Namun, menurut Prof. Tri Widodo, AEC tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Balassa (1965). Dalam integrasi ekonomi di sebuah kawasan, terdapat 5 tahap integrasi ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh suatu perekonomian negara, yakni, (1) free trade area; (2) custom union, (3) common market, (4) economic union; dan (5) complete integration. Kelima tahap tersebut harus dilakukan untuk mencapai perekonomian yang semakin terintegrasi.

Pada prakteknya di ASEAN saat ini, ASEAN Economic Community (AEC) merupakan bentuk common market namun dengan tarif perdagangan untuk negara di luar ASEAN yang masih belum disamakan. Implikasinya, negara-negara di luar ASEAN dapat memanfaatkan hal ini dengan cara masuk ke negara yang memberikan tarif terendah, dan melakukan perdagangan dari negara tersebut tanpa harus terkena tarif

Common market yang dicanangkan pada AEC merupakan kebebasan faktor-faktor produksi untuk mengalir bebas antar negara, seperti modal dan tenaga kerja. Meskipun ada ketidaksesuaian dengan teori ini, negara-negara ASEAN memiliki jalannya sendiri dalam mengintegrasikan perekonomian dan menyebutnya “ASEAN Way”. Ada pertanyaan yang muncul terkait kemampuan AEC berjalan sebagai common market yang baik tanpa adanya keseragaman tarif untuk negara di luar ASEAN. Meski demikian, Prof Tri Widodo percaya bahwa teori yang dikemukakan Balassa sudah teruji dengan baik yaitu dengan Uni Eropa sebagai contohnya. Uni Eropa tidak melewati satu langkah yang ada dalam teori tersebut. Hasil dari politik ekonomi ASEAN hanya dapat dijawab oleh waktu.

Mulai dari terbentuknya ASEAN hingga tercetusnya AEC membutuhkan proses yang panjang. Meskipun terdapat kontra mengenai ketidaksesuaian kebijakan dengan teori, AEC akan tetap dilaksanakan dengan keyakinan “ASEAN Way”. Kebenaran teori integrasi ekonomi oleh Balassa dan “Asean Way” hanya bisa dibuktikan oleh perkembangannya nanti dan dijawab oleh waktu.

—

Artikel ini ditulis oleh Ruspratama Yudhawirawan, mahasiswa Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, saat magang di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

Muslim Rohingya dan Krisis yang Tak Berujung

Sejak tahun 1970-an terhitung terdapat ratusan ribu muslim Rohingya yang kabur dari Myanmar, dengan sebagian besar menggunakan jalur laut untuk mencapai negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Namun jumlah pengungsi yang terhitung besar tersebut juga tidak dapat disambut dengan mudah oleh negara-negara yang dituju, karena kekhawatiran atas tidak terkontrolnya arus pengungsi yang masuk. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang dapat berkomunikasi langsung dengan Myanmar mengenai eskalasi konflik yang terjadi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan “Once again I conveyed Indonesia’s concerns to State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi regarding the situation in Rakhine state,” setelah diundang oleh Suu Kyi dalam acara makan malam dirumahnya sekaligus membahas secara terbuka situasi yang terjadi di Rakhine.[1] Selain Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak memimpin sebuah demonstrasi pada tanggal 4 Desember 2016 mengenai apa yang dia sebut sebagai sebuah “genosida” dari umat minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Najib Razak juga mengajak negara-negara tetangga dan dunia internasional untuk maju dalam menekan kekerasan yang terjadi.[2]

Rohingya adalah satu kelompok etnis minoritas muslim yang sebagian besar tinggal di barat Myanmar, wilayah Rakhine. Diperkirakan etnis Rohingya ini berjumlah sekitar 1 juta jiwa dan menganut ajaran Islam Sunni. Hal ini menjadikan etnis Rohingta berbeda dengan kelompok dominan yang menganut agama Budha di Myanmar secara etika, lingualistik, dan agama. Asal-usul etnis Rohingya dapat dilacak dari abad kelima belas ketika ribuan umat islam datang ke kerajaan Arakan. Setelah itu terdapat banyak orang yang datang lagi pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh ketika Bengal dan Rakhine diperintah oleh pemerintahan kolonial sebagai bagian dari British India pada waktu itu. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah Burma mengganti nama negaranya menjadi Myanmar pada tahun 1989, dan semenjak itu pula telah membantah klaim historis etnis Rohingya dan membantah pengakuan sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Rohingya secara resmi diidentifikasi oleh pemerintah Myanmar sebagai imigran Bengali ilegal, meskipun fakta menyebutkan bahwa banyak etnis Rohingya yang telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad.[3] Pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya, dan sebagai hasilnya sebagian besar anggota kelompok tidak memiliki dokumentasi hukum, efektif membuat mereka tidak memiliki negara atau stateless. Walaupun pada tahun 1990an terdapat “kartu putih” sebagai kartu identitas sementara bagi masyarakat muslim di Myanmar (sebagian besar etnis Rohingya), namun pada tahun 2015 kartu identitas sementara ini dihapuskan Presiden Thein Sein atas desakan dari pihak Budha Nasionalis. Parlemen untuk Hak Asasi Manusia ASEAN menulis pada bulan April 2015 bahwa “penganiayaan lama terhadap Rohingya telah menyebabkan arus keluar tertinggi pencari suaka laut (di wilayah tersebut) sejak perang AS di Vietnam.”. Penganiayaan yang dimaksud ini adalah kebijakan pemerintah Myanmar, termasuk pembatasan perkawinan, keluarga berencana, pekerjaan, pendidikan, pilihan agama, dan kebebasan bergerak telah melembagakan diskriminasi sistemik terhadap kelompok etnis Rohingya.

Kebijakan pemerintahan Myanmar yang diskriminatif ini ditambah dengan kondisi negara bagian Rakhine sebagai negara bagian paling tidak berkembang di Myanmar. World Bank memperkirakan 78% rumah tangga di Rakhine hidup dibawah garis kemiskinan juga menjadi alasan tambahan mengapa kelompok etnis Rohingya ingin keluar dari Myanmar. kemiskinan yang meluas, infrastruktur yang lemah, dan kurangnya kesempatan kerja memperburuk perpecahan antara umat Buddha dan Muslim Rohingya. Ketegangan ini diperdalam oleh perbedaan agama yang telah beberapa kali ditunjukkan di banyak media massa.[4]

Ketika jumlah korban jiwa dan pengungsi semakin bertambah, menunjukkan bahwa krisis ini tidak akan selesai secepatnya, serta dengan akhir yang baik. Alasan pertama adalah ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang mencakup Myanmar mengedepankan prinsip non-interference. Prinsip ini merupakan fondasi inti dari terbentuknya kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan pada Deklarasi Bangkok tahun 1967, berisikan mengenai negara-negara anggota ASEAN tidak menginginkan adanya pihak diluar negara untuk ikut campur dalam urusan domestik demi terciptanya stabilitas domestik maupun regional.[5] Dengan adanya prinsip ini maka negara-negara anggota ASEAN yang ingin membantu menyelesaikan krisis etnis Rohingya secara langsung ditahan, dan situasi ini diperparah dengan pemerintahan Myanmar yang tidak menunjukkan adanya keinginan untuk mengakhiri kekerasan yang terus terjadi.

Alasan Kedua adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Thailand (termasuk negara-negara ASEAN lainnya) sebagai beberapa tujuan utama pengungsi Rohingya belum meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB mengenai Pengungsi. Konvensi Mengenai Status Pengungsi atau dikenal juga dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951 merupakan perjanjian multilateral yang menjelaskan siapa itu pengungsi dan menyusun hak-hak apa saja yang dimiliki oleh seseorang pencari suaka serta tanggung jawab dari sebuah negara yang menerima pencari suaka tersebut.[6] Hal ini menjadi sangat krusial mengingat pemerintah domestik Myanmar tidak dapat mengatasi jumlah korban jiwa yang terus meningkat, namun pihak-pihak luar seperti negara-negara anggota ASEAN juga tidak dapat membantu para pengungsi dengan maksimal dikarenakan belum diratifikasinya Kovensi dan Protokol mengenai Pengungsi dan Pencari Suaka ini.

Alasan terakhir mengapa krisis ini masih jauh untuk menemui jalan keluarnya adalah kedekatan antara pemerintahan Myanmar atau National League for Democracy Party (partai yang sedang berkuasa di Myanmar) dengan Buddha nasionalis di Myanmar. National League for Democracy (NLD) dipimpin oleh Aung San Suu Kyi merupakan partai yang memenangkan pemilu pada tahun 2015, dan mayoritas pendukung partai ini berasal dari kelompok Buddha nasionalis yang menjadikan kondisi ini sangat dilematis mengingkat adanya permusuhan antara pihak Buddha nasionalis dengan etnis Rohingya dan masyarakat muslim lainnya di Myanmar. Bahkan kepala bagian Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra’ad Al-Hussein mengatakan pemerintahan Myanmar, yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi telah mengambil pendekatan yang “dangkal, kontraproduktif, bahkan tak berperasaan” terhadap krisis yang sedang berlangsung.[7] Beliau juga mengatakan bahwa laporan pembunuhan, pemerkosan, dan pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya setiap harinya.

Krisis yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintahan sudah cukup parah, namun pemerintahan Myanmar hingga saat ini belum memberikan izin akses kepada PBB untuk masuk ke wilayah konflik. Ravina Shamdasani sebagai salah satu juru bicara dari bagian Hak Asasi Manusia PBB menambahkan “Jika pemerintah (Myanmar) tidak menyembunyikan sesuatu, maka mengapa ada keengganan tersebut untuk memberikan kita akses? Mengingat kegagalan terus menerus untuk memberikan akses, kita hanya bisa untuk takut terhadap situasi yang terburuk.”[8]

REFERENSI:

[1] Tama Salim, ‘Indonesia raises Rohingya concerns with Suu Kyi: Retno’, The Jakarta Post (daring), 8 Desember 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/12/08/indonesia-raises-rohingya-concerns-with-suu-kyi-retno.html>, diakses 13 Desember 2016.

[2] The Guardian, Malaysia PM urges world to act against ‘genocide’ of Myanmar’s Rohingya (daring), 4 Desember 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/04/malaysia-pm-urges-world-to-act-against-genocide-of-myanmars-rohingya>, diakses 13 Desember 2016.

[3] Eleanor Albert, ‘The Rohingya Migrant Crisis’, Council on Foreign Relations (daring), 9 Desember 2016, <http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-crisis/p36651>, diakses 13 Desember 2016.

[4] Ibid.

[5] Mieke Molthof, ‘ASEAN and the Principle of Non-Interference’, E-International Relations Students (daring), 8 Februari 2012, <http://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/>, diakses 18 Desember 2016.

[6] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (daring), <http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html>, diakses 18 Desember 2016.

[7] Samuel Osborne, ‘UN getting daily reports of rapes, killings and other abuses against Rohingya Muslims in Burma’, Independent (daring), 18 Desember 2016, <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-rohingya-muslims-rape-murder-accusations-un-aung-san-suu-kyi-a7482516.html>, diakses 19 Desember 2016.

[8] Ibid.

—

Artikel ini ditulis oleh Ilham Fauzi, peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

Peran Strategis Indonesia dalam Krisis Laut China Selatan

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan sebuah wilayah perairan yang memanjang dari Barat Daya ke arah Timur Laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3 derajat lintang selatan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan (Selat Karimata) dan sebelah Utara dibatasai oleh Selat Taiwan dari ujung utara ke arah pantai Fukein, Cina. Luas perairan LCS sendiri diperkirakan mencapai 4 juta kilometer persegi dengan empat sub kepulauan besar yakni Paracel, Spratly, Pratas dan Macclesfield (Asnani Usman dan Rizal Sukma, 1997). LCS yang diduga memiliki potensi besar baik di bidang biota laut, pariwisata, perikanan, minyak, gas alam dan bahkan navigasi membuat banyak negara berusaha secara kuat untuk mendapatkan legalitas atas LCS.

Potensi yang sangat besar yang ada di LCS membuat negara-negara di sekitar LCS untuk mengklaim atas kepemilikan LCS. Dalam konteks ini, ada enam negara yang terdiri dari empat negara ASEAN dan dua negara di luar ASEAN. Empat negara ASEAN tersebut adalah Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam. Sementara dua negara di luar ASEAN adalah Cina dan Taiwan. Keenam negara ini menyatakan sebagai pemilik sah LCS dengan beragama alasan. Malaysia mengklaim atas kepemiikan terhadap LCS karena faktor kedekatan (proximity) dengan LCS, sementara Filipina mengklaim memiliki hak atas LCS karena faktor penemuan dan pendudukan (discovery and occupation). Selian itu, Filipina juga mendasarkan kepemilikan atas LCS juga karena faktor kedekatan wilayah. Vietnam merasa memiliki LCS karena berdasarkan pada fakta sejarah. Sementara Brunei merasa memiliki LCS karena didasarkan pada landas kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Berpijak dari peta di atas bisa digambarkan bahwa Cina melalu kebijakannya telah secara sepihak mendeklarasikan nine-dash line yang dalam peta di atas ditandai dengan garis merah putus-putus berjumlah sembilan, sementara klaim Vietnam ditandai dengan garis berwarna biru, Malaysia ditandai dengan garis berwarna biru muda dan Filipina dengan warna coklat. Sementara Brunei dan Taiwan juga mengklaim bahwa dalam nine-dash line itu, kedua negara tersebut juga memiliki hak. Secara global, sebetulnya wilayah yang diklaim Cina sebetulnya juga merupakan wilayah yang juga diklaim oleh lima negara yang lain. Dalam konteks sovereignty disputes ini yang sangat agresif dalam menentang nine-dash line Cina adalah Filipina dan Vietnam. Konsep nine-dash line pertama kali diperkenalkan pada tahun 1914 dan dimanfaatkan pada tahun 1947 oleh pemerintah nasional Cina.

Untuk menyelesaikan persoalan LCS, sebetulnya pihak-pihak terkait sudah membuat kesepakatan dalam kerangkan Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC) pada tahun 2002 di Kamboja. Tujuan dari DOC ini ada tiga yakni to promote confidence-building measures, to foster cooperation in maritime affairs and to prepare a formal and binding code of conduct. Berpijak dari tiga tujuan DOC khususnya tujuan yang ketiga bahwa tujuan dari DOC salah satunya adalah untuk menyusun COC yang formal dan mengikat. Maka berangkat dari poin ini bisa dikatakan diharapkan COC bisa menjadi sebuah dokumen yang bisa memberikan skema implementasi, monitoring dan sanksi. Proses pembuatan dokumen COC bisa dikatakan mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang pernah dihadapi adalah terkait dengan penyusunan draft COC yang dikerjakan dilingkup negara-negara ASEAN tanpa melibatkan Cina. Sehingga hal ini membuat Cina tidak nyaman. Dalam konteks penyusunan COC yang jelas akan sangat mungkin terjadi negosisasi yang alot antar phak-pihak yang bertikai dan akan memakan waktu yang tidak singkat.( https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/).

Mekanisme terkait dengan proses COC pernah disampaikan oleh menteri luar negeri Cina Wang Yi pada tahun 2013. Pada esensinya Wang Yi meminta bahwa tahapn proses COC harus menggunakan negosiasi dan penghormatan terhadap negara yang satu dengan yang lain menjadi hal yang utamas. Kemudian pada tahun yang sama, proses dalam tahapan COC dimulai di Suzhou, Cina. Tahapan proses COC yang jelas akan menguras energi dan waktu yang tidak singkat karena kompleksitas masalah LCS dan kepentingan beragam actor yang bermain dalam LCS. Di tengah proses kesepakatan COC, Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik LCS, setidak-tidaknya bisa berperan aktif dalam menyelesaikan konflik LCS. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif”. Makna “bebas” berarti Indonesia harus bertindak secara independen dalam arena internasional, sementara “aktif” bermakna kebutuhan Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.( https://www.thejakartapost.com/news/2010/04/19/free-and-active-foreign-policy-a-globalizing-world.html).

Sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut, pemerintah Indonesia bisa menginisiasi tumbuhnya kerjasama yang lebih intens antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebetulnya kerjasama antara negara-negara yang bertikai pernah dilaksanakan pasca penandatanganan DOC pada tahun 2002. Misalnya pada rentang 2005-2008, telah terjadi kerjasama dalam penelitian seismik antara Cina, Vietnam dan Filipina. Tetapi, secara umum kerjasama-kerjasama yang pernah digagas bisa dikatakan saat ini banyak yang tidak berjalan. Untuk itu, Indonesia bisa memfasilitasi sebuah pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam konteks kerjasama ini harus ada prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh semua pihak yang bertikai agar kerjasama yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Prinsipi-prinsip itu meliputi

- Samudera harus digunakan untuk tujuan damai dengan berpijak pada UNCLOS, UN Charter dan hukum internasional,

- Kerjasama harus mulai dari yang tidak sensitif mislanya tentang marine environmental protection,

- Keuntungan harus dibagai secara sama ke pihak yang terlibat di LCS,

- Eksploitasi dan eksplorasi living and non-living resources tidak dibebankan pada satu negara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Beberapa aspek kerjasama yang mungkin bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- Joint development for oil and gas

- Joint management and conservation of fisheries

- Cooperation in navigational safety and search and rescue at sea

- Cooperation in combating transnational maritime crime

- Cooperation in marine scientific research and

- Marine environmental protection (Wu Shicun, 2013).

Kerjasama di berbagai bidang tersesbut bisa dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Untuk itu, Indonesia diharapkan bisa mendorong terwujudnya kerjasama tersebut untuk mengurangi ketegangan di LCS yang saat ini ada kecenderungan mengalami kenaikan secara signifikan.

—

Artikel ini ditulis oleh Fatkurrohman, peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT).

“Security Community” dan Jalan Menuju ASEAN Community

Kawasan Asia Tenggara menjadi sorotan dunia ketika pada akhir tahun 2015 kawasan ini secara resmi memberlakukan komunitas ekonomi ASEAN yang merupakan satu bagian dari tiga pilar ASEAN Community. Namun untuk masyarakat internasional, kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang cukup jarang didalami pengetahuannya, sehingga muncul sebuah pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan Asia Tenggara? Apakah Asia Tenggara hanya merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari negara-negara yang memiliki kekayaan budaya, pemakan nasi, penyuka alat elektronik, dan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan?

Negara-negara dalam kawasan ini tergabung dalam suatu kelompok bernama The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), adalah kelompok regional yang mempromosikan kerja sama ekonomi, politik, dan kerja keamanan antara sepuluh anggotanya: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara ASEAN memiliki populasi lebih dari 622 juta orang dan PDB gabungan sebesar US $ 2,6 triliun, menurut angka tahun 2014. Prof. Mochtar Mas’oed pada saat acara Mengajar dan Meneliti Asia Tenggara (MMAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Oktober 2016, menjelaskan landasan konsep dari bentuk komunitas ASEAN. Dirinya menggunakan konsep Karl Deustch yang mendefinisikan Security Community sebagai sekelompok orang yang terintegrasi sedemikian erat, sehingga nantinya muncul jaminan bahwa para anggota komunitas tidak akan menyelesaikan pertikaian dengan saling-berkelahi, tetapi akan mencari penyelesaian dengan cara lain. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa ciri dari terciptanya komunitas keamanan nampak ketika kelompok tersebut telah mengembangkan ‘rasa kebersamaan dan rasa saling-memiliki’ (sense of community), yang diwujudkan ke dalam lembaga-lembaga dan praktek formal maupun informal yang cukup kuat dan meluas, sehingga bisa dijamin bahwa setiap perubahan di kalangan anggota bisa berlangsung secara damai.

Prof. Mochtar Mas’oed juga menjelaskan bahwa Security Community ini sejalan dengan bagaimana ASEAN mempunyai jalur penyelesaian masalah yang dinamakan “the ASEAN Way”. Jalur ini menekankan pada kedaulatan negara masing-masing serta prinsip non-intervensi antar negara anggota. Selain itu ASEAN memperkokoh kerja sama diantara negara-negara anggotanya dengan menyusun ASEAN Community yang terdiri dari 3 pilar utama (ekonomi, politik-keamanan, dan sosial-budaya). Tetapi usaha ASEAN untuk melanjutkan proses integrasi ini menemui beberapa halangan seperti adanya perbedaan kemampuan ekonomi maupun teknologi, perbedaan keyakinan/agama, serta adanya konflik-konflik berbasis wilayah antar negara anggota ASEAN, contohnya konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan tujuh negara.

Beliau juga menjelaskan bagaimana cara menciptakan “region-ness” di Asia Tenggara agar rencana ASEAN Community ini dapat berjalan dengan baik. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan; pertama adalah pendekatan logika “Problem-solving”. Pendekatan ini menegaskan adanya penemuan persoalan yang dapat mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk bersama-sama menciptakan mekanisme “Problem-solving” yang bisa memenuhi kepentingan timbal balik mereka. Dengan banyak pengalaman & kebiasaan menyelesaikan masalah secara bersama dan dengan berlakunya kerangka kelembagaan untuk menyelesaikan masalah, kita bisa berharap berkembangnya “region-ness” di Asia Tenggara. Sementara itu Pendekatan kedua, Logika “Community” berpendapat bahwa Untuk menciptakan “political community” harus ada upaya serius di kalangan pemimpin & masyarakat umum untuk menciptakan “a sense of regional identity.” Wacana tentang “region” & “region-building” Asia Tenggara harus digalakkan, terutama di kalangan para pemimpin dan penduduk yang terdidik.

Ada dua pesan yang disampaikan Prof. Mochtar kepada setiap pendukung “community-building” di Asia Tenggara, serta untuk setiap orang yang menyetujui penerapan kedua pendekatan tersebut. Pertama, Sebagai masyarakat yang terdidik harus berusaha menciptakan ”Identitas Asia Tenggara” dengan menggalakkan wacana tentang makna penting “region building” dan pelembagaannya. Kedua, harus ada usaha untuk menemukan persoalan paling dasar bagi kesejahteraan bangsa-bangsa di wilayah ini (Indonesia). Semakin terbiasa bangsa-bangsa ini menyelesaikan persoalan hidupnya secara bersama, semakin kuat dorongan untuk kerjasama regional.

REFERENSI:

Deutsch, Karl W., Political Community and the North Atlantic Area. Princeton, Princeton University Press, 1957, p. 5.

Deutsch, Karl W., Political Community at the International Level, New York: Doubleday & Co., 1954, p.33.

Eleanor Albert, ‘Council on Foreign Relations (CFR)’, ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations (daring), 1 September 2016, <http://www.cfr.org/asia-and-pacific/asean-association-southeast-asian-nations/p18616>, diakses 21 November 2016.

—

Artikel ini ditulis oleh Ilham Fauzi, peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (CESASS).

Mencari Titik Temu Kebebasan Beragama dan Kebijakan Publik: Sebuah Pelajaran dari Asia Tenggara

Salah satu konsekuensi dari keanekaragaman yang ada di Asia Tenggara adalah munculnya banyak pertanyaan dinamis dan tidak pernah kadaluarsa untuk didiskusikan. Salah satu pertanyaan membuat kita selalu berpikir adalah, bagaimana kawasan ini bertahan dengan ratusan kepercayaan lokal dan pada saat yang sama menerapkan kebijakan publik mengenai aturan beragama? Dr. Dicky Sofjan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ini dalam diskusi SEA Talks #8, pada Sore Kamis, 16 Juni 2016. Dalam pemaparannya, Dr. Dicky menjelaskan bahwa logika agama yang ada di masyarakat sering berbeda dengan kebijakan publik. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem demokrasi yang dianut hampir semua negara di Asia Tenggara. Menurutnya, penerapan demokrasi menimbulkan adanya unintended consequences, seperti halnya fenomena penyalahgunaan undang-undang, desentralisasi yang menyebabkan ketimpangan, dan juga multi-intrepretasi terhadap keyakinan salah satu kelompok. Di sisi yang lain, negara juga memiliki otoritas yang besar melalui sistem yang berlaku. Seperti halnya Malaysia yang menerapkan Islam sebagai agama nasional dan tercantum dalam konstitusi. Aturan ini kemudian melegitimasi adanya pengusiran jamaah Ahmadiyah di salah satu masjid di Malaysia dan juga aturan-aturan yang mengarah pada diskriminasi minoritas.

Asia Tenggara sendiri dianggap sebagai ‘salad bowl’ atas keanekaragaman yang ada. Bayangkan saja, masyarakat yang ada di kawasan ini hampir semuanya berbeda, mulai dari bahasa, budaya, termasuk pemahaman tentang sesuatu, hingga hal yang terkecil seperti sampai selera makan. Tantangan ini yang dihadapi masing-masing negara dalam menentukan kebijakan publiknya. Isu agama mengalami nasib yang hampir sama di setiap negara di Asia Tenggara. Kalau di Singapura, negara membagi masyarakatnya di kelompok yang berbeda antara Chinese, Malay, dan India. Di Malaysia, Islam dijadikan sebagai agama nasional yang mendasari semua kebijakan. Kita lihat di Kamboja, masyarakatnya masih trauma dengan kekejaman Khmer Rouge yang melakukan ethnic cleansing Muslim di tahun 70an. Atau di Filipina, aborsi masih menjadi perdebatan di level pemerintahan karena ada pertentangan dengan pihak gereja Katolik. Tidak berbeda dengan di Myanmar yang memiliki dominasi Budha yang sangat kuat sehingga muncul radikalisme terhadap minoritas Muslim. Di Brunei, kewarganegaraan orang Chinese masih menjadi perdebatan hingga kini. Lalu kita merefleksikan di Indonesia, bahwa perdebatan antar agama atau bahkan di dalam agama itu sendiri masih terus terjadi dan berpotensi menyebab kan konflik.

Melalui inisiasi dari Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), American Institute for Indonesian Studies (AIFIS), dan Indonesian Consortium for Religion Studies (ICRS) diskusi ini mengangkat tema “Religion, Public Policy, and Social Transformation in Southeast Asia”. Selain Dr. Dicky, hadir pula Mahaarum Kusuma Pertiwi, MA, M.Phil, yang menjadi pembahas, serta beberapa akademisi, dan mahasiswa yang tertarik terhadap kajian ini. Bagi keduanya, studi mengenai agama ini menjadi penting, karena 8 dari 10 orang di dunia memeluk agama dan/atau kepercayaan. Dr. Dicky bersama timnya di Indonesian Consortium for Religion Studies (ICRS) UGM berkolaborasi dengan peneliti dari sembilan negara melakukan riset selama tiga tahun dan akan menghasilkan buku dari hasil penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk melihat relasi antara kebijakan publik dan kebebasan beragama di Asia Tenggara dengan menggunakan metode perbandingan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dalam setahun kedepan, akan terbangun teori baru (theory building) mengenai kajian tentang agama dan kebijakan publik. Selain studi komparatif seperti yang dilakukan Dr. Dicky, dkk,. Mahaarum juga menambahkan untuk tidak mengesampingkan pentingnya studi kontekstual terutama dalam rangka implementasi kebijakan publik.

Asia Tenggara menjadi MEA atau KEA ?

Dalam pelatihan yang dilakukan PSSAT dengan fokus pada peningkatan wawasan Asia Tenggara mencoba melihat kemana kawasan ini akan bergerak. Prof. Muhtar Mas’ud menjadi pembicara yang hadir pada saat itu dengan memulai melihat kembali makna pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurtnya, bahwa masyarakat berbeda dengan komunitas yang dalam bahasa Inggris mayarakat diartikan society sedangkan komunitas diartikan community. Dalam padangan sosiologi jelas hal itu behubungan dengan makna hubungan dari kedua kata tersebut. Dalam society hubungan yang dibangun atas dasar kebutuhan dan bisa berubah. Sedangkan community memiliki hubungan yang lebih emosiaonal. Hubungan yang dibangun atas dasar kedekatan misalnya hubungan kekeluargaan, hubungan karena seklan, atau macam sebagainya. Dalam hubungan ini, keanggotaan tidak bisa berubah dan anggota tidak bisa dengan begitu saja menyatakan masuk apalagi keluar. Mas’ud kemudian menyangkan bahwa Indonesia kemudian menerjemahkan Economic Asean Community menjadi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bukan menjadi Komunitas Masyarakat Ekonomi Asean (KEA). Jika berdasarkan komunitas maka bermakna bahwa anggota yang satu tidak akan mencelakakan anggota yang lain. Hal ini berarti tidak akan ada kecurigaan dan dengan sangat yakin mempercayai anggota yang lain. Namun kenyataanya, dalam urusan kepercayaan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih sangat rendah antara satu dan lainnya.

Berbicara Asia Tenggara sebagai sebuah komunitas maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, berbagi nilai dan harapan (share values and expectations). Sebagai sebuah komunitas maka ada nilai-nilai yang harus dibagi antara satu Negara dengan Negara lain. Nilai-nilai ini bisa sangat mirip atau malah sama sekali berbeda. Misalnya, di Mianmar memukul anak adalah hal yang biasa. Akan tetapi bagi Indonesia memukul anak akan mengarah kepada tindak kekerasan terhadap anak. Nilai-nilai ini yang seperti itu yang harus dipahami oleh setiap anggota sebuah komunitas. Kedua, keterampilan dan proses komunikasi (capability and communication process). Pada dasarnya komunitas bersifat komunal. Untuk mencapai masyarakat yang komunal maka harus ada komunikasi. Komunikasi antar Negara menjadi aspek yang harus selalu coba dibangun sehingga sebuah cita-cita akan masyarakat yang komunal bisa tercipta. Ketiga, kesepemahaman budaya (mutual predictability of behavior). Hal yang utama yang harus dilakukan dalam syarat ini ialah menghilangkan kecurigaan. Tidak akan terbentuk komunitas yang komunal jika masih ada kecurigaan diantara anggotanya. Indonesia curiga dengan Negara Singapura dan Malaysia soal penguasaan atas ekomoni di kawasan misalnya dan begitu pula sebaliknya. Jika hal ini terus dipertahankan maka impian akan sebuah komunitas yang kuat akan masih sangat jauh.

Hal yang tak kalah penting dari konsep komunitas ialah adanya interaksi secara langsung. Hal ini menjadi sebuah kegiatan yang dapat membangun hubungan emosial yang dimaksudkan di atas. Hubungan ini sendiri dapat berbentuk people to people, physical connectivity, institution connectivity, dan resource mobilization. Namun kemudian hubungan itu sendiri dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Hubungan yang dapat bersifat pribadi yang lebih melihat bahwa komunitas ekonimi asean memiliki keuntungan apa terhadap diri pribadi. Kemudian berdasarkan perspektif kepentingan nasional. Orang merasa perlu berhubungan dengan orang lain dari kawasan Asia Tenggara karena pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian bergabungannya dalam komuntas tersebut. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia yang membuka seluas-luasnya untuk dapat terhubung dengan anggota komunitas Asean lainnya. Hubungan ini juga akan melihat kepada apa dan bagaimana komunitas ini dapat mempengaruhi Indonesia sebagai sebuah Negara. Kemudian terdapat pula hubungan yang tercipta karena adanya ikatan religious. Akan tetapi yang menjadi penekanan disini ialah perspektif kemanusiaan. Di mana hubungan ini bersifat cosmopolitanism – plus – communitarianism yang berarti keterikatan kepada “cosmo” dan sekaligus “local community”. Ikatan tersebut dilihat sebagai demensi moral regionalisasi yang dapat menghubungkan antara negara-negara di Asia Tenggara.

Asia Tenggara sebagai sebuah komunitas kemudian harus mampu menciptakan identitas yang menjadi atau mewakili para anggotanya. Identitas disini menjadi symbol yang diambil dari kehidupan masyarakat dan kemudian digunakan untuk mempersatuhkan setiap Negara. Ada tiga hal yang bisa digunakan dalam mencari identitas pada kawasan tersebut yaitu life, livelihood, dan style. Life dan livelihood akan sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Misalnya, budaya makan nasi dapat menjadi identitas yang kuat karena Negara-negara di Asia Tenggara menjadikan nasi sebagai makanan pokok atau kemudian di Asia Tenggara dapat menggunakan Tari Ramayana sebagai identitas karena disetiap Negara memiliki kesenian yang terhubung dengan tari tersebut. Sementara itu, untuk style, hal ini dilihat pada kecenderungan apa yang timbul pada kawasan tersebut. Di hampir semua Negara Asean saat ini anak muda dan juga orang tua kecanduan gadget dan internet. Menurut Prof. Muhtar Mas’ud, hal tersebut dapat menjadi gaya hidup yang dapat dijadikan identitas bagi kawasan tersebut.

Lahirnya ide atas Asean Economic Community berdasarkan sebuah hubungan emosioal atas bangsa-bangsa yang masih terhubung dalam rumpun yang sama. Anggota Negara tersebut memiliki hubungan emosional yang kuat yang dapat dilihat dari kehidupan dan gaya hidup yang berkembang. Jika Indonesia ingin berperan dan ingin membangun Komunitas Ekonomi Asean, yang dilakukan ialah membangun hubungan kepercayaan yang kuat bahwa tidak akan ada yang mencelakakan antara satu dan lainnya. Hal ini tentu dapat dibangun berdasarkan prinsip mora kemanusiaan sehingga tercipta sebuah komunitas masyarakat yang kuat berdasarkan nilai-nilai lokal sebagai identitasnya.

—

Artikel ini ditulis oleh Ade Nuriadin, peneliti di Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS).

“Win-Win Solution” Atasi Jerebu

Pada minggu pertama dan kedua bulan September, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Pekanbaru Riau bertahan pada status “sangat tidak sehat” dan “berbahaya”. Plt Gubernur Riaupun harus mengumumkan kondisi Darurat Pencemaran Udara. Pasca penetapan status tersebut, tidak juga memberikan arti yang signifikan bagi penanggulangan bencana asap ini. Hingga saat ini jerebu tebal secara fluktuatif masih menyelimuti Kota Pekanbaru, dan kota-kota lainnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebaliknya, desakan kepada Plt Gubernur semakin kuat untuk mengevakuasi 6,7 Juta warga Riau, bahkan memunculkan kembali keinginan merdeka bagi sekelompok masyarakat yang kehilangan trust kepada Pemerintah Pusat. Bersamaan dengan bencana jerebu ini juga, desakan tuntutan semakin menjadi-jadi kepada perusahaan HTI dan Perkebunan kelapa sawit, untuk bertanggung jawab, dicabut izinnya dan hengkang dari bumi Riau. Akhirnya, hanya hujan lebat yang dapat meredakan amarah masyarakat yang semakin menggebu akibat jerebu ini

Bagaimana sebenarnya kita harus melihat persoalan ini, apakah tidak ada cara-cara atau solusi yang memberikan kebaikan bagi para pihak, yang salah tetap bertanggungjawab dan yang dirugikan dapat mendapatkan kompensasi bermartabat. Sebelumnya, mari secara jernih kita lihat apa yang menjadi akar masalah, masalah, dampak, dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar bencana ini tidak mencapai ulang tahun yang ke-19 pada tahun depan. Bagaimanapun, sudah tampak jelas dampak kerugian yang ditimbulkan, sungguh sangat luar biasa, ratusan ribu orang terkena ISPA, ratusan penerbangan dibatalkan, berminggu-berminggu sekolah diliburkan, disinyalir kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai 20 trilyun Rupiah pada tahun 2014 dan 22 Trilyun rupiah pada tahun 2015, menyedihkan.

Penyebab dari bencana asap adalah kebakaran gambut secara masif baik yang berada dilahan maupun dihutan. Dalam salah satu acara di TV swasta nasional juga masih memberikan judul “kebakaran hutan”, tidak salah memang, jika kebakaran hutan tersebut berada dilahan gambut, namun kenyataannya, kebakaran ini 70% persen lebih berada di kawasan non hutan. Artinya kebakaran ini lebih tepat dikatakan kebakaran lahan gambut. Kenapa gambut mudah terbakar? jawabannya adalah karena dikeringkan. Kenapa dikeringkan? sebab jika tidak dikeringkan tidak dapat digunakan untuk budidaya tanaman, terutama tanaman kelapa sawit dan tanaman industri seperti akasia yang saat ini sangat mendominasi tutupan lahan di Propinsi Riau.

Jika kita perhatikan secara jeli, kejadian kebakaran lahan ini erat kaitannya dengan keberadaan perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan HTI yang hadir pada tahun 1980-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1997, dimana terjadi kebakaran lahan hebat dan bencana asap yang sangat hebat. Pada saat itu juga, pertama kalinya pendidikan di Propinsi Riau mengenal libur asap. Hingga saat ini ekpansi perkebunan kelapa sawit dan HTI masih berlangsung, hingga masuk ke gambut kepulauan. Justifikasi penggunaan teknologi yang disebut dengan ekohidro, yakni dengan mengontrol permukaan air (water table) sesuai dengan kebutuhan, jika banjir dilepaskan dan jika musim kemarau di tahan sebagai cadangan air, ternyata terbukti tidak mampu menahan laju kebakaran lahan gambut. Sebab itu pada saat musim kemarau ditambah lagi dengan fenomena El-Nino, gambut kering menjadi “bahan bakar” yang siap membara dengan sedikit percikan api dan tidak mengenal kawasan yang dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat.

Gambut merupakan kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan pengelolaannya. Manajemen perusahaan yang beroperasi dilahan gambut pada umumnya memiliki kemampuan untuk mempertahankan water table pada musim kemarau. Berbeda dengan lahan masyarakat, yang pada umumnya berada di sekitar lahan HTI maupun perkebunan kelapa sawit. Sebagai contoh, perusahaan kelapa sawit yang bekerjasama dengan masyarakat dalam memenuhi kapasitas produksinya, terdapat banyak lahan masyarakat yang tidak memiliki manajemen lahan yang baik. Secara umum dapat dikatakan, terutama petani swadaya, sangat lemah dalam tata kelola lahan gambut, tidak memiliki kelembagaan yang kuat dan aktivitas ekonomi masyarakat yang monoton dan cendrung ikut-ikutan. Sejauh ini, pemerintah belum mampu melawan hukum ekonomi, masyarakat termotivasi untuk berkebun kelapa sawit sebab permintaan TBS kelapa sawit masih sangat tinggi. Meskipun saat ini harga tidak menguntungkan, tetapi diyakini akan kembali membaik, seperti trend-trend pada tahun sebelumnya.

Nah, disinilah peluang perusahaan, baik HTI maupun kelapa sawit dapat membantu penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaaan lahan sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat, salah satunya melalui CSR yang serius dan bertanggung jawab. Bagaimanapun, motif ekonomi akan mendorong cepat atapun lambat masyarakat untuk membuka lahan. Memunculkan peluang terjadinya kejadian kebakaran lahan untuk terulang kembali. Disamping isu-isu lain, seperti konflik lahan masyarakat lokal, masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, maupun masyarakat dengan perusahaan pada kawasan cadangan, okupasi, dan lain-lain. Perusahaan tidak lagi hanya menunggu pemerintah yang membuat program kepada masyarakat, sebab tidak akan menyelesaikan masalah, dan sebaiknya dapat bekerjasama dengan pemerintah bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat terutama pencegahan kebakaran lahan yang sinergis dengan program pembangunan yang ada. Sebab harus diakui, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam urusan sumber daya manusia dan dana untuk melakukan program pencegahan kebakaran lahan.

Penguatan tata kelola lahan masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pemetaan secara partisipatif seluruh wilayah dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga masyarakat lebih mengenali lahan yang dimiliki, lahan sempadan, karakteristik lahan, dan potensi pemanfaatannya. Begitu juga dengan sistem tata kelola lahan, dan juga terutama untuk sistem tata air sehingga kondisi gambut dijaga dalam keadaan basah dan tidak rawan terbakar. Perusahaan juga dapat mengenal lahan masyarakat dan jika dimungkinkan menjadi kesatuan manajemen dengan lahan yang dimiliki perusahaan, dapat mengontrol bersama-bersama permukaan air. Termasuk juga dalam pembuatan sekat kanal oleh masyarakat yang lebih bersifat masif, dimana kanal tersebut memang berada dan dibuat oleh perusahaan. Sehingga tanggung jawab sekat kanal,ataupun pintu air menjadi tanggung jawab perusahaan dan masyarakat, hal ini sangat menguntungkan bagi kedua pihak. Biasanya, perusahaan berdalih tidak mungkin membakar lahan yang sudah ditanami, apalagi mendekati umur siap depanen. Secara rasional, jika memang tidak ada motif yang lain, bisa saja benar, tetapi ketika kebakaran dimulai dari lahan disekitarnya, atau dari lahan masyarakat, maka dapat dipastikan kebakaran juga dapat merembet kelahan perusahaan, dan kedua pihak mengalami kerugian dan dapat dipersangkakan melakukan atau lalai terhadap kejadian kebakaran lahan. Oleh sebab itu kerjasama perusahaan dengan pemilik lahan sekitar konsesi sangat dibutuhkan.

Tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan masyarakat.Secara strategis, masyarakat yang memiliki lahan hamparan disekitar perusahaan dapat membentuk kelompok, seperti kelompok tani, yang selain berfungsi sebagai media belajar, produksi dan ekonomi, dapat juga menjadi Masyarakat Peduli Api (MPA), sebab hakikatnya MPA bukanlah masyarakat yang memadamkan api ketika terjadi kebakaran, kenyataannya mereka memang tidak mampu melakukan itu, terkecualai untuk api yang masih sangat kecil.Akan tetapi, MPA adalah orang-orang yang harus peduli dengan kejadian kebakaran dengan tidak melakukan aktifitas yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan, dan saling peduli untuk mengingatkan masyarakat yang lain untuk tidak melakukan aktifitas pembakaran lahan, dengan alasan apapun. Masyarakat yang memiliki lahan disekitar lahan perusahaan, pasti mereka yang sangat peduli dengan lahan mereka miliki, secara emosinal mereka memiliki ikatan yang kuat dengan lahan gambut yang mereka kuasai. Dengan membina kelompok, melalui kapasitas mereka dalam pemanfaatan lahan dan membentuk aturan kelompok yang mengikat sesama mereka untuk tidak melakukan aktifitas pembakaran lahan, akan sangat membantu sebagai kontrol sosial kejadian kebakaran lahan.

Secara simultan, penganekaragaman aktifitas ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan. Jika masyarakat memang masih ingin membuka lahan sawit, maka tidak dapat terelakkan, sebab sawit masih menjajikan, tetapi tetap diperhatikan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, namun bisa dibantu oleh perusahaan untuk penggunaan alat berat. Jika dimungkinkan adanya tanaman yang memang bersahabat dengan ekosistem gambut seperti kelapa ataupun nanas, atau malah memang tanaman yang memang endemik lahan basah seperti sagu, ataupun tanaman kayu seperti meranti bakau dan jelutung. Masyarakat akan dapat memilih dengan bebas sesuai kebutuhan ekonomi yang dimiliki atau berdaulat atas jenis tanaman yang akan dibudidayakan pada lahan yang dimiliki. Disini peran perusahaan untuk bisa membantu kepastian pemasaran produksi pertanian yang di produksi oleh masyarakat.

Ketiga pendekatan tersebut disusun secara terencana, sistematis, dan partisipatif melaluibimbigan dari tenaga pendamping yang terlatih dan memiliki kemampuan menjadi fasilitator. Dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pencegahan kebakaran melalui pendamingan masyrakat, akan jauh lebih kecil dari kerugian yang diakibatkan kebakaran lahan, dihitung dari jumlah tanaman yang terbakar dan energi yang dihabiskan untuk menghadapi kasus hukum pembakaran lahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian, terjadi win-win solution yang bertanggung jawab dan bermartabat bagi perusahaan dan masyarakat. Hal ini sudah diujicobakan oleh penulis dengan salah satu perusahaan kelapa sawit di Indragiri Hilir, dan terbukti, terjadi penurunan drastis hotspot secara signifikan, dimana pada tahun 2013 dan 2014 sebagai salah satu penyumbang hotspot terbesar di Inhil, pada tahun 2015 ini, hampir dikatakan zerro hotspot pada desa yang dilakukan kegiatan pendampingan pencegahan kebakaran lahan berbasis desa.

—

Artikel ini ditulis oleh Arifudin, mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, UGM dan diterbitkan di harian Riau Pos pada 29 September 2015.