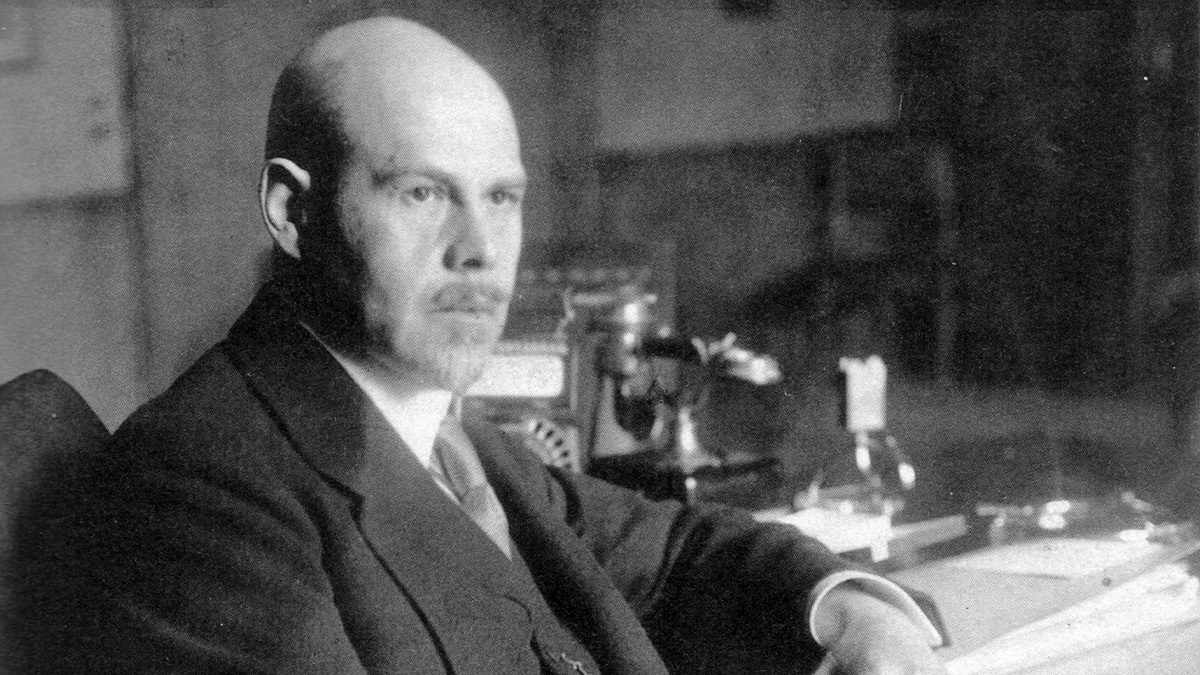

I. Eigensinniger jüdischer Fabrikantensohn mit vorgezeichneter Karriere

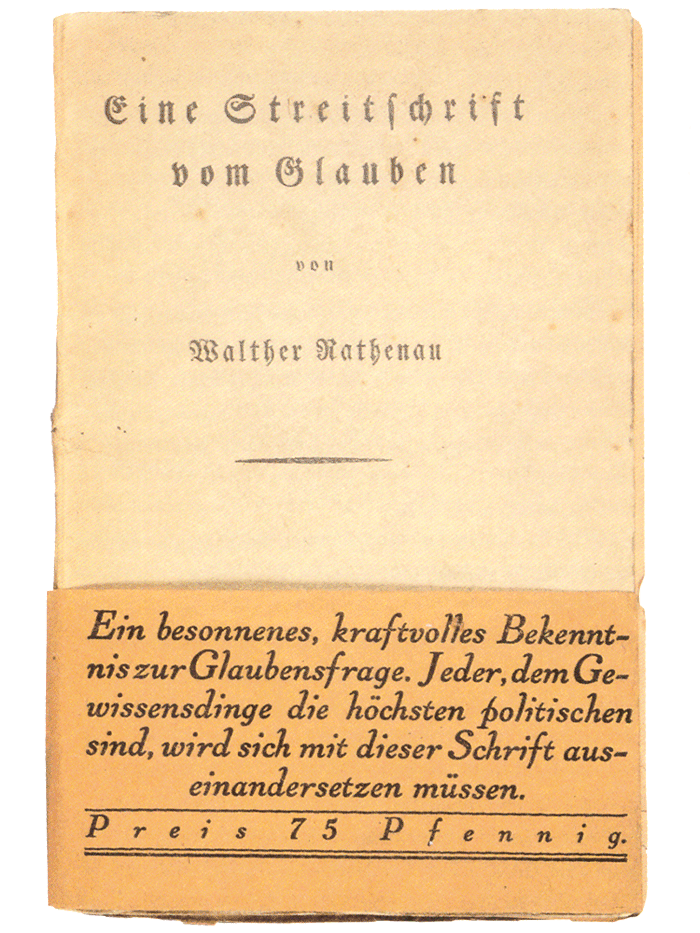

»Die Kunst und das unbewußte Schaffen ist die Sprache der Seele, die Wissenschaft und das bewußte Schaffen ist die Sprache des Verstandes.«

Walter Rathenau, Breviarium Mysticum, 1906.