這個五一,很反常

迴歸工作第一天,上午照常摸魚羣聊。

自然而然,聊到假期的奇葩經歷。

今年的槽點,依然是住宿費,不過吐槽的方向與往年截然相反。

聰哥提前半個月定了張家界的酒店,出發當天再看,好傢伙居然直接便宜了兩百多,趕緊退了重新訂房。

去年,酒店民宿集體毀約升價的新聞還歷歷在目,沒想到今年毀約的成了遊客。

還有更狠的。

博哥白天在景區遊玩,晚上還不辭辛苦開倆小時車到隔壁城市下榻。為了節約200塊房費,累得跟狗一樣。

累歸累,但省錢的感覺是真爽啊。

他們爽,有人就不太爽了。

草哥是開民宿的,地方在長沙銅官窯附近。去年五一期間,客房單價至少都是500+元/晚,每天都是爆滿。

今年雖然依然客滿、同樣忙得天昏地暗,但房費直接跌到了兩三百。

等了幾個月準備大賺一筆,結果真沒賺到多少……

01

火熱與冷清

據交通部統計,5月1日-5日,全國人員流動量預計為13.6億人次,日均超過2.7億。

比2019年同期增加24.1%。

再看航班數據,假期內全國預計總起降151612架次,日均30322。

比2019年同期增加36.2%,比2023年增加8.99%。

僅從數據來看,今年的小長假,似乎火爆得過分了。

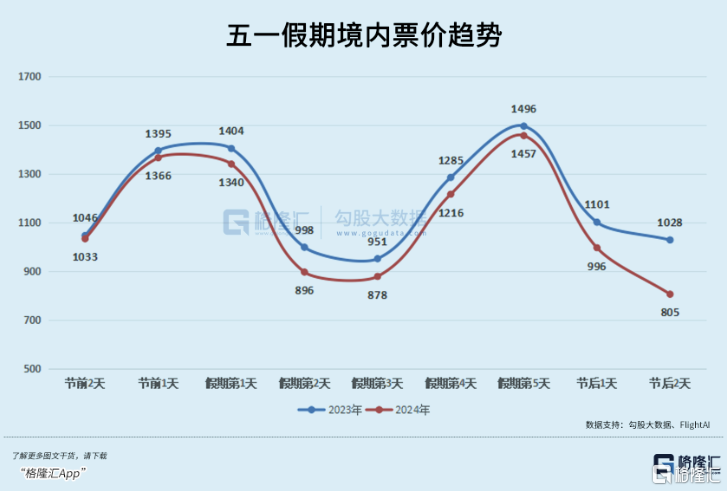

但火爆和忙碌的背後,卻是機票價格集體大跳水。

五一假期國內經濟艙均價為852元,環比假期前7天下跌22%!

這種劇情其實去年就發生過,原因也大同小異。

一方面,是各大航空公司加大了運力,市場供過於求。

另一方面,是因為鐵路運輸的分流。

據國鐵集團預計,今年假期鐵路客運量,大概率將超過去年同期的1.33億人次。

但這兩個,都只是紙面上的説法。

最根源的因素是什麼?性價比。

明明出行人數多了這麼多,怎麼可能供大於求?

上頭實在太高估大家的消費能力,總以為俺們很有錢……

其實是因為越來越多人都選擇性價比更高的火車,這才導致機票沒人買,航司實在沒辦法只能打骨折,熱門航線票價甚至一度降到300多塊。

造成這種現象的原因不言而喻:有底線的消費大家能接受,但想讓人再像以前那樣大手大腳花錢,已經不現實。

而這,同樣也是酒店民宿價格跳水的最重要因素。

人的意願,才是造成一切現象的本質。

去年,機票價格跟今年一樣稀碎,但酒店民宿的價格還是堅挺的,“酒店刺客”的大名各位想必依然記憶猶新。

結果今年突然就頂不住了。

説實話,這個轉變實在太快,讓人猝不及防。

據途家發佈的《2024“五一”民宿出遊預測報吿》,儘管熱門城市預定量比去年同期增加了20%左右,今年毫無疑問是最火熱的五一小長假。

但民宿價格均出現了很大幅度的下降,如北京下降17%、福州下降22%、重慶下降12%……

酒店民宿降價,原因當然是多方面的。

比如民宿數量增多。任何行業都是這樣,入局的人多了,大家總是不由自主自己卷自己。

但最重要的,肯定還是上面説的,消費者變“摳”了,店主們不得不降價。

你不降,別人就降。

賺多賺少,總得先有得賺,是吧?

所謂遊客變摳了,正兒八經説叫消費降級,這是近幾年比較流行的詞彙。

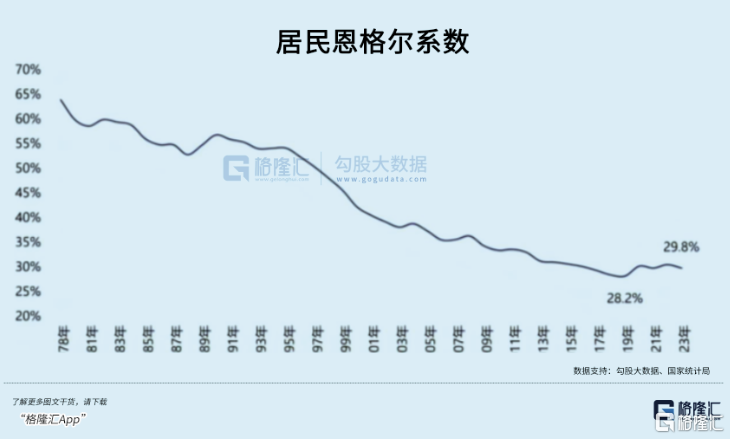

下面是恩格爾係數走勢,反映的是居民吃喝佔總消費的比例。

過去幾十年,恩格爾係數都是不斷下降的,代表居民的生活質量越來越好。

2019年,這個值突然上升,且隨後幾年並未出現明顯的下降趨勢,2023年比2019年高1.7%。

雖然上升的並不多,但足以反映一些問題。

恩格爾係數上升,很多人覺得,反應的是人們對非必要消費慾望減弱。

個人認為並非如此,至少不完全是如此。

“非必要”消費,難道真的是“非必要”?

我們能很明顯感受到,疫情前後,中國消費的主體完全是兩個不同的人羣:之前是儲蓄偏向,如今是小額消費傾向。

中國消費復甦是真的,消費降級也是真的!

這並不是什麼悖論。

02

復甦與降級

《貧窮的本質》一書中説,窮人一旦有點錢,他們會優先選擇購買煙、酒等非必需品,而非更好的食物。

記得聽爺爺説過,他年輕的時候,經常把家裏的雞蛋拿去換煙抽,而不是用來改善伙食……

可見,“飽暖思淫慾”這句話,或許不對。

大多數時候,根本不必“飽暖”,窮人寧可吃得差一點,也要省出錢兼顧其他需求。

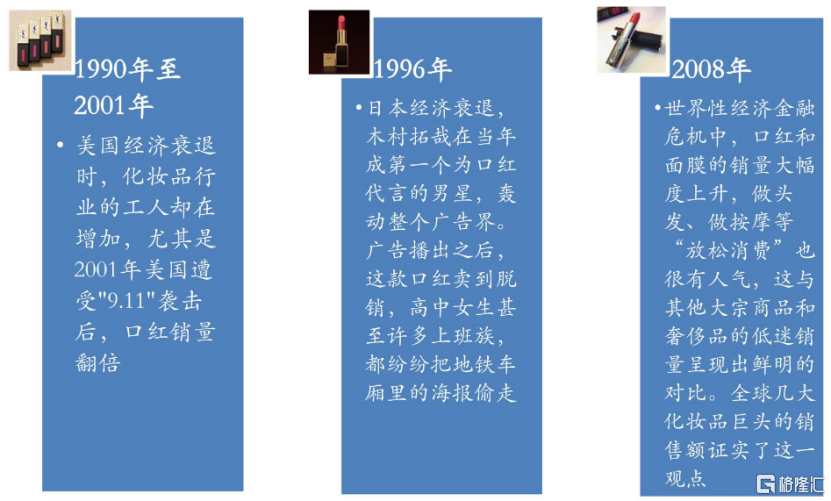

在經濟學上,這種行為又叫作“口紅效應”。

字面上的意思:每當經濟不景氣時,女性對名牌服飾、珠寶的強烈消費衝動,只好轉移到口紅等相對平價的奢侈品。

雖然生活拮据,但出門前哪怕能塗一下最廉價的口紅,也能給自己帶來一點儀式感。

同樣,男性也被迫壓抑對豪宅、名車的慾望,轉而用小閒錢享受些廉價消費。

所追求的,更多是一種心理安慰。

口紅效應的多輪經濟週期驗證,來源:百度

口紅效應的多輪經濟週期驗證,來源:百度

口紅效應的對應主體人羣,有兩大特徵:1.有中產心態;2.無中產錢財。

恰好,當今國內相當一部分人,都屬於這個羣體。

尤其是大部分30歲以下的年輕人,或許是被各種自媒體和雞湯洗腦了,無論在心態還是消費水平上,都對標中產人羣。

搞笑的是,他們過去從來沒有、將來也越來越難成為中產。

所以,口紅效應在中國並非臨時現象,必然會持續很長一段時間。

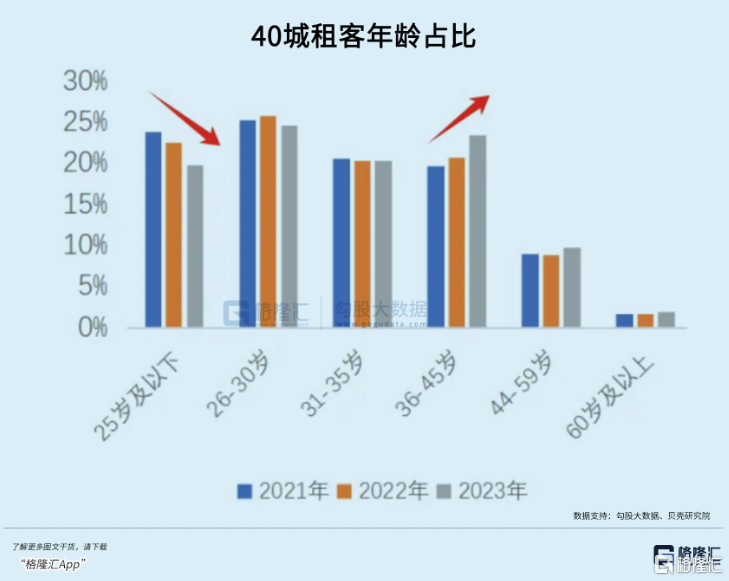

除此之外,我們還應該注意另一個趨勢:中年人湧入租房大軍。

貝殼研究院近日發佈了一個驚人的數據:

2023年,全國重點40城租賃成交中,35歲以上的租客佔比超過35%,比2021年提升4.9%。

與之相對的:30歲以下,尤其是25歲及以下的年輕人,租房比例反而下降了。

如果説年輕人租房住,那是沒辦法,積累還太少攢不夠首付。

但中年人也越來越多這樣選擇,説明我們這個社會整體的心態發生了變化。

對個人而言,這種轉變是好事。

在房地產市場欣欣向榮的前十年,人過中年、拖家帶口去租房,是一件讓人很難堪的事。

這是過去二十多年,被“特色”地產市場裹挾輿論造成的歷史傷痕。

但這兩年,越來越多人想通了,不買房固然會被認為“混得不好”,但生活質量其實“過得更好”。

拋開畸形已久的“租售比”不談,日子是給自己過的,當租賃市場發生變化,好的房源越發唾手可得,選擇租房也就越發順理成章。

房地產的寒冬,對部分消費和服務業而言,未必不是鯨落萬物生。

反過來看,恰恰是因為買房、買車、消費名牌的人越來越少,從而導致很多人手上的活錢多了。

實際上,如果你原本攢了一筆錢準備交首付,現在突然沒有這個需求了,你會突然意識到,按照原本的過苦日子的方式生活,這筆錢根本花不完!

沒有房貸的煩惱,存款還能每月吃利息,這不好嗎?

哪怕現在的錢越來越難賺,但大部分人反而有更多時間陪伴家人和朋友,幸福感是上升的。

這被稱作“迪士尼效應”。

指的是:經濟越是蕭條,失業人數越是上升,假期越是延遲,迪士尼的客人就越多,隨之娛樂業也會越發達。相反,在經濟上升期,人們疲於奔命,反而少有娛樂時間。

正常而言,出去遊玩畢竟不是什麼奢侈服務,普通工薪階層偶爾消費一兩次也不會影響生活質量。

將之與“口紅效應”結合起來,就是目前最真實的情況:人們會更多地用相對廉價的消費行為來取悦和麻痺自己。

儘管消費不再“高大上”,但頻次上是有所增加的。

今年五一長假的情況,非常好的體現了這一點。

根據攜程的數據,今年四線及以下城市,旅遊預訂訂單同比增加140%,明顯高於一二線城市。

縣級市場,進去門票訂單同比增加151%、酒店預訂訂單同比增加68%,均遠遠高於一二線城市。

支線機場城市如雲南芒市、吉林延吉、西藏林芝等機票預訂量均翻倍增長……

正如去年紅極一時的淄博和哈爾濱,在越來越講究性價比的氛圍裏,水往低處流自然成為了最為理性的選擇。

03

尾聲

市場是社會的鏡子,每一種事物的流行,反映的都是大眾需求的變化。

歸根結底,人活着不只是為了吃飯,再怎麼困難,情感需求都不會改變。

就如拼多多的“真香”定律,大部分人並非真的喜歡這樣一個購物平台,它不過是在這個時期,一個退而求其次的選擇罷了。

在經濟基礎決定上層建築的哲學邏輯裏,想要的和買得起,我們只能選擇後者。

相比於哈爾濱,歐洲的雪山和街景也許會更加浪漫;相比於長春,昆明才是真正的春城,新馬泰的熱情才更加美好;相比於瀋陽,北京的故宮才是真正的恢宏大氣;相比於大連,馬爾代夫的風景更具吸引力……

誰不知道?

但是當你看到機票、酒店和各種消費的價格,驀然回首便安慰自己,原來大連也有海,哈爾濱也有俄式建築,長春也有燒烤美食,瀋陽也是古都。

朋友圈只要不發定位,又有誰會知道你去的是巴黎盧浮宮還是哈藥六廠的總部,又有誰會在意你去的是聖彼得堡還是中央大街,又有誰會發現你去的是東京還是新民大街?

或許,真正的旅遊本來就應該是這樣。(全文完)