Le immagini di Matilde di Canossa che ci sono state tramandate fin dal manoscritto originale della Vita Mathildis, scritta intorno al 1115 dal monaco e cronista Donizone, sono quelle di una persona vincente: lei in trono che riceve il dono del codice (O Matilde luminosa, accetta, ti prego cara, questo volume si legge sotto la miniatura che raffigura la scena); lei che si fa da intermediaria tra Enrico IV e Gregorio VII per l’assoluzione dell’imperatore a Canossa.

Ma la sua vita privata non fu affatto facile, né sempre felice.

Matilde nasce a Mantova nel 1046, ma a soli 6 anni la sua esistenza assume i contorni della tragedia: il padre, Bonifacio, marchese di Toscana, viene assassinato e, dopo che sono morti anche la sorellina Beatrice e il fratello Federico, lei è costretta a fuggire sola con la madre, Beatrice di Lorena, da una città che le sarà sempre ostile, perché mal sopportava il peso di conti tanto potenti, lí residenti.

Poi deve assistere al matrimonio della madre con Goffredo il Barbuto, osteggiato dall’imperatore Enrico III, il quale fa prigioniere le due donne, portandole nel suo castello di Goslar, nell’alta Germania.

Promessa sposa fin da bambina al fratellastro del patrigno, Goffredo il Gobbo, fu costretta a sposarlo a Verdun e a restare in Lorena con lui, in un’unione triste e sfortunata, segnata dalla morte di una bambina appena nata, Beatrice, il 29 gennaio 1071, e da una salute malferma in una terra per lei inospitale.

Dopo un anno e mezzo di matrimonio, Matilde abbandonò il Gobbo, rifugiandosi dalla madre due volte vedova, e rifiutò di riconciliarsi col marito, benché fosse venuto in Italia per riaverla, e in suo favore fosse intervenuto persino Gregorio VII, il papa che Matilde tanto ammirava. Ecco la prima attualità di Matilde: una donna che resiste alle pressioni degli uomini, perfino dei piú potenti!

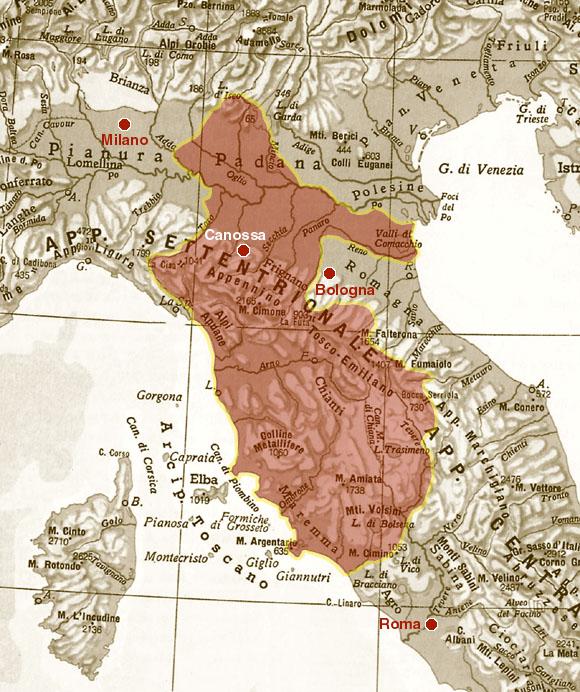

Dal 1076 (all’indomani della morte della madre e dopo che Goffredo il Gobbo era rimasto vittima di un agguato tesogli mentre espletava i suoi bisogni corporali) Matilde si ritrova sola al governo di un grande dominio, che va dal Lago di Garda a Tarquinia, nel Lazio settentrionale.

LA FEDELTÀ DEI VASSALLI Si trattava di poteri che erano stati delegati ai suoi antenati dagli imperatori (da Ottone I a Corrado II il Salico) oppure acquisiti con alleanze e matrimoni, e di una grande massa di beni allodiali, cioè di proprietà private sue. Matilde governa questo grande dominio assicurandosi la fedeltà dei suoi vassalli, il sostegno di importanti monasteri – come S. Benedetto Polirone (tra il Po e il Lirone), che affidò ai monaci cluniacensi – e l’appoggio dei vescovadi e delle città, fin quando non scoppiò la lotta per le investiture. Si trattava in generale di vescovi-conti, che esercitavano un doppio mandato: religioso, in quanto vescovi, e politico, in quanto conti.

Fino all’età di Gregorio VII la loro nomina veniva indifferentemente dal papa o dell’imperatore, che in quanto sovrano, incoronato e unto dal papa, godeva di una sua sacralità (regale sacerdotium). Nel riorganizzare la Chiesa, in senso romanocentrico, Gregorio VII non riconobbe piú i vescovi di nomina imperiale, imponendo la loro riconsacrazione papale. Ne nacque uno scontro, nel quale intervenne di peso Enrico IV, facendo deporre da 40 vescovi a Worms il papa, non eletto secondo i canoni, e che era oggetto di scandalo, perché si faceva consigliare da un «senato di donne», con riferimento alle sue consigliere Beatrice e Matilde, «os vulvae» («bocca di fica»), come scrive Benzone d’Alba.

La conseguenza fu la stesura del Dictatus papae, che stabiliva la superiorità del pontefice su ogni altra autorità, e la conseguente scomunica dell’imperatore.

Enrico IV allora, aiutato da Matilde, sua seconda cugina, e da Ugo di Cluny, suo padrino di battesimo, si presentò penitente a Canossa, dove il 28 gennaio 1077, dopo tre giorni al gelo, ottenne l’assoluzione da papa Gregorio. Meno di due settimane piú tardi, però, l’imperatore riaprí le ostilità rinnegando il giuramento fatto.

A questo punto si pose per Matilde il problema di scegliere da che parte stare. Il suo dovere di vassalla le imponeva di schierarsi con l’imperatore, ma il suo ideale religioso la obbligava ad appoggiare il papa. Quest’ultimo prevalse, anche contro il suo stesso interesse, con una scelta tipicamente femminile, di donne che antepongono l’ideale al tornaconto, aliene da compromessi. E anche questo la rende attuale.

Le conseguenze della scelta furono drammatiche: mentre Matilde veniva privata dei poteri feudali che le derivavano dall’essere vassalla dell’imperatore, tutte le città del suo dominio, governate da vescovi filoimperiali, l’abbandonarono; della rete dei suoi castelli solo quattro le rimasero fedeli: Nogara, nel Veronese, Piadena, nel Cremonese, Monteveglio, nel Bolognese e Canossa.

Nel 1090 Enrico IV sferrò un attacco poderoso contro Matilde: da Nogara, che gli resistette, si portò all’assedio di Mantova, che, dopo sei mesi d’assedio ,si consegnò all’imperatore. Assediò quindi Monteveglio, non riuscendo a conquistarlo, e da qui si volse direttamente alla volta del castello di Canossa. Era ottobre e una nebbia fittissima avvolse le truppe imperiali, che si fecero circondare dai contingenti matildici, esperti del territorio, i quali inflissero loro una cocente sconfitta a Madonna della Battaglia (ottobre 1092).

SCELTE LUNGIMIRANTI Matilde si dimostrò allora una sovrana illuminata, capace di assicurarsi il sostegno dei suoi collaboratori, i vassalli minori. Aveva intorno a sé una schiera di vassalli fedelissimi: Arduino della Palude (Palidano); Guido Guerra (Lucca e Pistoia), Amedeo di Nonantola, Ubaldo di Carpineti, Pietro de Ermengarda (Bologna), Pagano di Corsena (Bagni di Lucca), Alberto di San Bonifacio (Verona), e molti altri, disposti a fare di tutto per lei.

Nella circostanza, Matilde ci appare come un’alta dirigente di oggi, che sa guadagnarsi la stima e la fiducia dei suoi sottoposti, considerandoli collaboratori e non dipendenti.

Matilde, donna indipendente, che prende posizione e si fa necessariamente dei nemici, si trovò attaccata proprio sul piano personale, in quanto donna.

Ciò emerse in particolare quando, spinta da Urbano II, decise di sposarsi per la seconda volta e, nonostante avesse superato i quarant’anni d’età, scelse il sedicenne Guelfo V di Baviera. Oltre all’appoggio di una famiglia potente, c’era in lei la speranza di dare alla luce un erede, ma il ragazzo si rivelò impotente. Un fatto che alimentò le maldicenze e, probabilmente, ispirò le pantomime che si recitavano sulle piazze e nei mercati in suo dileggio, come si ricava dalla narrazione delle prime tre notti di matrimonio scritta da Cosma di Praga intorno al 1120.

Ancora una volta Matilde si mostra come una figura moderna, anche negli aspetti negativi: anche oggi, infatti, la donna che riesce ad arrivare a posizioni di potere viene attaccata dai suoi avversari non per come lo gestisce, ma solo perché è donna, e, in quanto tale, viene diffamata e colpevolizzata sul piano personale e soprattutto sessuale.

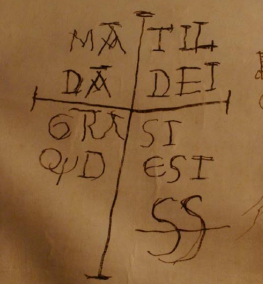

Matilde, però non si fece scoraggiare, né venne meno ai suoi intenti: uscita vincitrice dallo scontro con Enrico IV, riconquistò progressivamente le sue città, senza consumare vendette, ma contribuendo al rinnovamento e al progresso delle stesse. Seppe avvalersi di due strumenti estremamente moderni: la comunicazione e la valorizzazione del lavoro delle persone. Per la prima ebbe al suo fianco intellettuali di valore, giudici, sacerdoti, monaci e una cancelleria efficiente, che usava per i suoi documenti gli stilemi propri dei sovrani e un logo (diremmo oggi) estremamente significativo: la scritta

MATILDA DEI GRATIA, SI QUID EST

Se Matilde è qualcosa, lo è per grazia di Dio

nei quattro spazi di una croce. Questo “logo” esaltava la sua fede, richiamando un passo di san Paolo, ma ne affermava al contempo l’indipendenza: quello che aveva le era stato dato da Dio, non dall’imperatore!

Sulla vicinanza di Matilde al mondo del lavoro, anche di quello piú umile, siamo documentati innanzitutto dal fatto che volle liberi dal servaggio della gleba (la schiavitú medievale) molti suoi servi e molte sue ancelle (lo scrive Donizone), e poi dalle immagini del duomo di Modena, costruito e decorato da Wiligelmo sotto la sua sovrintendenza.

Nelle storie del Libro della Genesi riprodotte in facciata il “lavoro dei progenitori” è rappresentato con Adamo ed Eva che zappano ai piedi di un albero in perfetto parallelismo, con un’idea di parità tra uomo e donna altrove impensabile nel Medioevo (normalmente Adamo zappa ed Eva tiene il fuso e ha sulle ginocchia Caino e Abele, come sulla facciata di S. Zeno a Verona).

La pesantezza del lavoro è poi sottolineata in un’iscrizione accanto a un telamone che regge una mandorla con l’Altissimo:

Costui è schiacciato, costui implora, geme costui, egli troppo fatica.

Hic premitur / Hic plorat / Gemit hic / Nimis iste laborat.

La costruzione del nuovo duomo era stata probabilmente illustrata in affreschi poi andati perduti, ma ricopiati nel bifolio che racchiude la Relatio translationis di san Geminiano, il vescovo protettore di Modena. E due delle quattro miniature mostrano gli operai intenti alla costruzione, con l’architetto Lanfranco mentre le altre due raffigurano il corteo papale e Matilde che l’accoglie, nonché la traslazione stessa.

IN CERCA DI PROTEZIONE In altre occasioni Matilde si mostrò meno moderna, per esempio nel costante bisogno di un protettore maschio, o nel volere un erede a tutti i costi, oppure nel sostenere un papa, Gregorio VII, che oggi definiremmo un reazionario accentratore. La “rivoluzione” (come ha scritto Glauco Maria Cantarella) da lui attuata aveva generato una Chiesa romanocentrica, che tolse ogni autonomia ai patriarcati e alle arcidiocesi, né il pontefice si preoccupò di recuperare la Chiesa orientale, separatasi nel 1056; Gregorio VII volle un clero secolare identico a quello regolare, imponendo il celibato ecclesiastico, quando per mille anni i preti si erano sposati; impose l’obolo di san Pietro, come tributo annuale di regnanti, vescovadi e grandi abbazie, per un ideale di chiesa ricca e potente nel mondo, e pronta alle crociate.

Paolo Golinelli

Da leggere:

Paolo Golinelli, Toujours Matilde: la perenne attualità di un mito, in Renata Salvarani, Liana Castelfranchi (a cura di), Matilde di Canossa, il papato, l’impero. Storia, arte, cultura alle origini del romanico, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2008 – pp. 242-253.

Adriano Peroni, Francesca Piccinini (a cura di), Romanica. Arte e liturgia nelle terre di San Geminiano e Matilde di Canossa, Franco Cosimo Panini, Modena 2006.

Paolo Golinelli, Matilde e i Canossa, Mursia, Milano 2007 .