Corresponsales, las mujeres que contaron la Segunda Guerra Mundial

Pese a las innumerables trabas a las que se tuvieron que enfrentar, cientos de mujeres se presentaron con sus bártulos en el frente de guerra para relatar el horror de un conflicto que encogió al mundo entre 1939 y 1945. Esta es la historia de algunas de ellas

La muerte en accidente de la fotoperiodista Gerda Taro en la batalla de Brunete inauguró el martirologio de las corresponsales de guerra. Dos años después, el mundo tembló de nuevo y docenas de mujeres hicieron el petate y abandonaron la rutina de sus redacciones para contar en el frente la agonía de la civilización.

Gerda Taro frente a su máquina de escribir en París en 1936. Taro vino a España a cubrir la Guerra Civil y murió en la batalla de Brunete. Foto: Getty.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos recoge los nombres de las periodistas estadounidenses acreditadas como corresponsales durante la Segunda Guerra Mundial. No son una ni dos, ni cinco ni diez, sino ciento diecisiete, en nómina de periódicos como el New York Times, revistas como Life o agencias como Associated Press. Detrás de cada línea hay una historia, un reportaje sobre la dignidad, el coraje y, por supuesto, la igualdad.

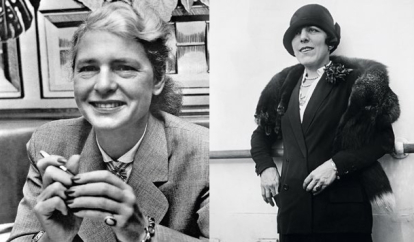

Algunas de ellas se habían curtido ya en la guerra civil española, tecleando crónicas tan urgentes y legendarias como las del bravucón Hemingway. Sin ir más lejos, su pareja y luego esposa, Martha Gellhorn, pasó de cubrir los bombardeos de Barcelona a la guerra chino-japonesa, el desembarco de Normandía o la liberación del campo de Dachau en 1945 (Dachau: experimental murder, tituló una de sus piezas). Como la revista Collier's no la acreditó para el Día D —Hemingway, en cambio, no tuvo ningún problema—, embarcó como polizón en un barco de la Cruz Roja y sirvió como camillera en las playas, mientras iba tomando nota mental de todo lo que veía.

Cuando su crónica salió a la luz, la policía militar le quitó sus credenciales y la facturó a un campo de enfermeras a las afueras de Londres. Ni que decir tiene que Martha no tardó en escabullirse para seguir la guerra «dondequiera que pudiera alcanzarla». Entre tanto, su marido le preguntaba por cable qué era, si «una corresponsal de guerra o una esposa en mi cama» (a su tercera consorte, la también periodista Mary Welsh, el autor de Hombres sin mujeres la tildaría de «reportera de guerra inútil con sonrisita de suficiencia»).

Martha Gellhorn y Virginia Cowles sirvieron como reporteras en la Segunda Guerra Mundial. Escribieron la obra El amor va a la guerra, basada en sus experiencias en Italia. Foto: Getty.

La rebeldía era una condición sine qua non para el desempeño de ese oficio, reservado, por tradición y sexismo, a sus compañeros varones. A ellos nadie les cerraba las puertas ni les ponía la zancadilla. Al igual que Gellhorn, Lee Miller, la gran fotoperiodista y musa de Man Ray, fue apercibida por su presencia en St. Malo durante la liberación aliada y puesta bajo arresto temporal.

¿Y cómo agradecían luego sus sacrificios los lectores? Pues, en muchas ocasiones, remitiendo cartas a los editores para que no volvieran a publicarles nada. Frank Knox, el editor del Chicago Daily News, fue muy claro cuando previno a la reportera Helen Kirkpatrick de que en su política no estaba contratar mujeres. Y Kirkpatrick lo fue todavía más cuando le replicó: «Usted puede cambiar su política, yo no puedo cambiar mi sexo». De ahí en adelante, la corresponsal se comió desde el Blitz de Londres hasta los juicios de Núremberg, para gloria y fortuna de Knox y del Chicago Daily News.

Las corresponsales norteamericanas Helen Kirkpatrick, Lee Miller y Tania Long con uniforme. Foto: Getty.

Las que abrieron el camino

En el fondo, Gellhorn, Miller, Kirkpatrick y tantas otras no hicieron sino recoger el testigo de sus antecesoras, tanto en la guerra hispano-estadounidense, con las pioneras Kit Coleman, Anna Benjamin y la señora Trumbull-White, como en la Primera Guerra Mundial. Al igual que ellas, las veteranas se habían exasperado por las miradas de condescendencia y los permisos denegados por las autoridades militares. En aquella coyuntura, solo el Imperio austrohúngaro levantó un poco la mano y concedió siete acreditaciones oficiales a mujeres, frente a las 271 de los hombres.

En España, nuestra Sofía Casanova fue enviada por el diario ABC al este de Europa, donde dio cuenta del asesinato de Rasputín, entrevistó a Trotski o relató, con admirable pulso, la Revolución bolchevique. Osada e incomprendida, Mary Boyle O’Reilly, de raíces irlandesas pero nacida en Estados Unidos, denunció las fake news que la propaganda británica sembró sobre Alemania tras el armisticio. Y, naturalmente, hubo enfermeras que detallaron el horror de la guerra en primera persona y profesionales que transigieron con la misión que sus jefes les habían encomendado, esto es, contar la guerra desde el punto de vista femenino.

Sofía Casanova. Foto: ASC.

Pero ¿qué punto de vista era ese? Cuando hoy abrimos las páginas de Complicarse la vida (Tusquets, 2018), entendemos que nadie como Virginia Cowles —otra periodista que había brillado con luz propia en la hora más oscura de España— podía contar con tanta emoción y matices el Blitz sobre Londres o la caída de Francia.

¿Y qué decir de Margaret Bourke-White? Nacida en el Bronx, su nombre había enaltecido ya la portada de la revista Life en 1936, y, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la primera fotógrafa acreditada que voló en una misión de combate. ¿Quién se hallaba en Moscú cuando dio comienzo la Operación Barbarroja? Margaret Bourke-White, la misma que, en 1939, había retratado a unas familias de refugiados republicanos en una iglesia de Barcelona, o que, en 1942, se desplazó al norte de África para documentar el avance aliado. Edna Ferber, toda una premio Pulitzer de novela y autora del best-seller Cimarrón, le preguntó a su amigo, el dramaturgo George S. Kaufman, cómo podía contribuir al esfuerzo de guerra. Este le replicó: «Podrías ser un tanque». No le hizo falta transformarse. La escritora más leída de su tiempo narró la liberación de los campos de concentración de Buchenwald y Nordhausen y la de París, entre otros hitos. Su compatriota, Virginia Irwin, se plantó en Berlín, cruzando el país desde Núremberg, para recrear las últimas horas del Führer.

La fotoperiodista Margaret Bourke-White (izquierda) y Edna Ferber, premio Pulitzer, quien narró la liberación de varios campos de concentración y de París (derecha). Fotos: ASC y Getty.

El final y el principio

En cierto modo, ellas fueron las primeras que teclearon el final de la guerra, lo mismo que nos habían prevenido, antes que nadie, de sus amenazas. El 1 de septiembre de 1939, la británica Clare Hollingworth llamó a la embajada de su país en Varsovia y transmitió a los funcionarios los primeros sonidos de la muerte, sacando el teléfono por la ventana. Días antes, ella misma había notificado los movimientos del ejército alemán en la frontera polaca, noticia que fue portada del Daily Telegraph. A pesar de sus méritos, la cerrazón y el paternalismo de sus superiores le hicieron moverse siempre con una mano atada a la espalda. «Nunca usaría mi feminidad para conseguir una historia que un hombre no pudiera conseguir», declaró.

La británica Clare Hollingworth. Foto: ASC.

Entre los aliados, había militares machistas y otros que simpatizaban con la presencia de mujeres en el frente, o que, al menos, la toleraban. En el primer caso, el general Bernard Montgomery clamó más de una vez contra la presencia de mujeres en sus filas, mientras que Patton, a la hora de decidir si aceptaba entre los suyos a Ruth Cowan Nash, de Associated Press, la sometió a un breve interrogatorio. «¿Cuál es la primera regla de la guerra?». «Matar antes de que el otro te mate», respondió Ruth. «Ella se queda».

Pero, a la hora de la verdad, las trabas fueron en muchos casos infranqueables. Gran Bretaña y Canadá se negaron de plano a acreditar a mujeres como corresponsales de guerra, Australia solo les concedió licencias temporales e insistió en que prestaran mejor sus servicios en el frente interior, y Estados Unidos, más desprendido con los permisos, ordenó que no se acercaran a primera línea, lo que se tradujo en que ninguna de sus corresponsales perdiera la vida durante la Segunda Guerra Mundial (de acuerdo con los registros, Dickey Chapelle fue la primera periodista estadounidense muerta en acción, en la guerra de Vietnam, en 1965).

Dickey Chapelle fue la primera periodista estadounidense muerta en combate, en 1965 en Vietnam. Foto: ASC.

Ahora bien, otras naciones sí lloraron la muerte de sus corresponsales. Fue el caso de Italia, donde la periodista de izquierdas Lea Schiavi fue asesinada en 1942 en una emboscada en las montañas del Azerbaiyán iraní, cerca de Miandoab. Su caso sigue envuelto en el misterio, y es que nadie sabe quién decidió quitársela de en medio, si los soviéticos por su flagrante desafección del comunismo o agentes antifascistas a sueldo del servicio secreto de Mussolini. Sea como fuere, Schiavi es la primera mujer homenajeada por el Freedom Forum Journalists Memorial del cementerio de Arlington, donde figura con el apellido de su marido, Burdett, uno de los chicos del maestro de periodistas Edward R. Murrow en la CBS, el de «Buenas noches y buena suerte».

La periodista Lea Schiavi, asesinada en el Azerbaiyán iraní en 1942. Foto: ASC.

Una prensa esclava

Más difícil es examinar el rol de las reporteras que trabajaron bajo las banderas del Eje. De hecho, las figuras más prominentes en ese ámbito fueron tres hijas de la tierra de las oportunidades. Por un lado, Mildred Gillars y Rita Zucca, conocidas como «Axis Sally», que prestaron su voz para desmoralizar a las tropas de su propio país, la primera, desde Berlín, y la segunda, desde Roma. Y, por otro, Iva Toguri d’Aquino, llamada «la Rosa de Tokio». Nacida en Los Ángeles en 1916 e hija de inmigrantes japoneses, el ataque a Pearl Harbor la sorprendió de visita en la tierra de sus antepasados, donde fue obligada a trabajar en un programa de radio, The Zero Hour, con idéntico propósito que el de las anteriores, esto es, desalentar a las tropas americanas.

Lógicamente, hablar de periodismo en la Alemania nazi —y en cualquier dictadura— es un contrasentido. Si la salud democrática de un país se mide por el número y la pluralidad de sus periódicos, la República de Weimar no podía estar en mejor forma: en 1933, se editaban 4.700 periódicos, y solo un 3% de ellos eran controlados por los nazis. Pero el 4 de octubre de 1933, durante la presentación de la Schriftleitergesetz (Ley del editor), que entraría en vigor un año después, Joseph Goebbels se llamó a sí mismo «protector afectuoso de la prensa alemana», y, a partir de esa fecha, los periodistas, todos arios, quedaron sujetos a las directrices de su Ministerio de Propaganda. No es casualidad que, en el verano de 1934, la corresponsal estadounidense en Berlín Dorothy Thompson se honrara de ser la primera periodista extranjera expulsada del país por sus críticas al régimen nazi.

En aquella época, las publicaciones más leídas eran panfletos antisemitas como Der Stürmer o Der Angriff. En ese último, la periodista Melitta Wiedemann dejó impronta de su ideario nacionalsocialista, si bien, de puertas para adentro, se atrevió a sugerir a los jerarcas nazis que corrigieran el rumbo de la guerra e incorporaran al Reich a los ciudadanos del Este que estaban siendo sistemáticamente masacrados, unas injerencias que le ganaron la animadversión de Goebbels.

Durante los doce años del régimen hitleriano, las mujeres no rebasaron nunca el 10% del total de profesionales en los medios, aunque su número sí que se incrementó a partir de 1933. Para el director del Reichsverband der Deutschen Presse, la Oficina de Prensa Alemana, era bueno que las mujeres participaran en las empresas editoriales, siempre, claro, que no se inmiscuyeran en los asuntos de los hombres y se dirigieran solo a las de su sexo, con artículos sobre moda o viajes.

Una corresponsal alemana

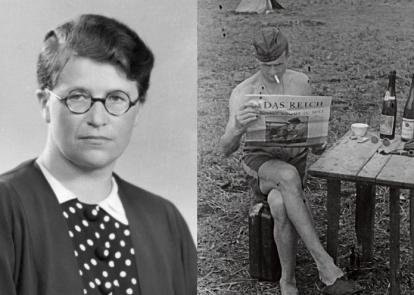

Pese a ello, hubo excepciones, periodistas que firmaron sus artículos como corresponsales lejos de su patria. Margret Boveri fue una de ellas. Tras la expulsión de Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933, se quedó sin su objetivo de trabajar en ese organismo. Se incorporó a la redacción del Berliner Tageblatt, cerrado en 1939, y, más tarde, del Frankfurter Zeitung, clausurado en 1943. En 1939, capitaneó la corresponsalía en Estocolmo y, en 1940, puso una pica en la de Nueva York. Sin embargo, tras el ataque de Pearl Harbor y la declaración de guerra de Alemania, fue repatriada a su país, donde empeñó su pluma en el periódico nacionalsocialista Das Reich, cuyo editorial firmaba el mismísimo Goebbels.

La periodista alemana Margret Boveri escribió para el periódico nacionalsocialista Das Reich, en el que el mismísimo Goebbels firmaba el editorial. Fotos: ASC.

Lo curioso es que Boveri nunca fue miembro del partido nazi —llegó a ser arrestada por la Gestapo en 1935, ante las sospechas de sus lazos con el clandestino Partido Socialista de los Trabajadores—, pero, para poder ejercer su oficio y comer, redactó textos bastante combativos contra los aliados. Cuando terminó la guerra, no dejó de hacerse la pregunta que atormentaba a tantos alemanes: «¿Por qué me quedé en la Alemania nazi? ». Bovery, como su país, fue capaz de reconstruirse y se convirtió en una de las voces más respetadas de la posguerra, por la honestidad con que afrontó su pasado y las recetas que extendió para esa Alemania dividida, fatalmente, en dos bloques.

Al igual que sucedió con otros sectores eminentemente «masculinos», en 1945 los hombres asaltaron de nuevo las redacciones. La vuelta a la normalidad implicó, paradójicamente, la anomalía de acallar a la mitad de la población. Así, solo Marguerite Higgins se aventuró en el infierno de Corea en 1950 y, a mediados de los sesenta, cuando Estados Unidos se implicó de lleno en Vietnam, el número de mujeres corresponsales era considerablemente inferior al de 1939. Ahí seguían, no obstante, la veterana Martha Gellhorn y la malograda Dickey Chapelle, junto con Gloria Emerson, Helen Musgrove o la francesa Catherine Leroy. Vietnam era la historia más grande que podían contar entonces las corresponsales y, tal como habían hecho en la Segunda Guerra Mundial, se liaron la manta a la cabeza… y la contaron.