この記事では、日本語学習者が受験する、日本語能力試験(JLPT)について解説します。

JLPTは、世界中で実施されている、最大規模かつ信頼度の高い、日本語能力を測定する試験です。

JLPTは日本語学習者にとって、自身の日本語能力を把握できるとともに、試験結果が日本への進学や就職にも直結する重要な試験です。

日本語教育とは切っても切り離せないJLPTについて、日本語教師は必要な知識を持つ必要があります。

そこで、この記事では、日本語能力試験(JLPT)の概要から試験構成・レベルなど、日本語教師として知っておくべきJLPTの基礎知識を詳しく解説します。

ぜひ 最後までお読みください。

- 日本語能力試験(JLPT)の概要

- 試験構成・科目

- 試験レベル

- 成績判定方法

- 日本語能力試験(JLPT)の歴史

- 日本語能力試験(JLPT)の需要

- JLPT以外の日本語試験

なお、日本語教師になるための資格試験については、以下の関連記事をお読みください。

\ 日本語教師をめざすなら /

KEC日本語学院

教育訓練給付金 / リスキリング補助金制度対象

少人数制・1人50回超の実践で即戦力へ!

振替可・復習動画視聴サポートも安心!

国内外就職率90%以上の就職フォロー!

< 校 舎 >

梅田本校・なんば校・枚方本校

京都校・神戸校・新宿校

口コミ評価 (4.3)

【転職希望者必見】リスキリング支援事業(期間限定)でKEC日本語学院の費用が最大70%OFF!

\ いつでも気軽に相談可能、オンライン相談も可 /

.png) 管理人

管理人無料合同説明会は各回最大5名まで。

じっくり話ができて、すぐに疑問が解決する無料個別受講相談がおすすめです。

関東・関西エリア以外にお住まいの方

\ 業界最大手の信頼と実績 /

ヒューマンアカデミー

全国26校舎・業界最大手の安心感!

eラーニングだから自分のペースで学習!

実習・サポートも充実! 就職率96.3%!

<全国主要都市で開講>

札幌・仙台・さいたま・千葉・柏・東京23区・町田・府中・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・熊本・鹿児島・那覇

口コミ評価 (4.5)

\ デジタルパンフレットを見てみる /

\ 公式サイトからカンタン予約 /

日本語能力試験(JLPT)の概要

日本語能力試験(JLPT)は、非日本語母語話者の日本語運用能力を測定するための国際的な評価試験です。

1984年に始まり、現在では世界各国で年に2回実施。

日本語能力を測る試験として最も大規模で知名度の高いです。

実施主体は、日本語教育能力検定試験も行う「日本国際教育支援協会(JEES)」と海外派遣プログラムなどで知られる「国際交流基金(JF)」。

日本語の読解、聴解、文法、語彙などの能力を測り、N1(最も高いレベル)からN5(初級レベル)までの5つのレベルに分かれています。

JLPTは世界各国で入試や採用試験の際の日本語能力レベルの指標として高い信頼を得ている試験です。

このため、JLPTのスコアは、学習者の日本語運用能力の客観的な指標として、教育や就職、さらにはビザ取得などの様々な場面で活用されています。

| 試験名 | 日本語能力試験 (Japanese-Language Proficiency Test) |

|---|---|

| 実施機関 | 独立行政法人国際交流基金 公益財団法人日本国際教育支援協会 |

| 実施回数 | 年2回(7月・12月)※国外の場合1回の受験地あり |

| 受験地 | 【国内】47都道府県 【海外】世界90か国以上 |

| 試験形式 | マークシート方式 |

| 受験対象 | 日本語学習者全般 |

| 公式HP | https://www.jlpt.jp/ |

日本語能力試験(JLPT)の試験構成・科目

試験科目は、すべてのレベルで「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」の3科目構成です。

JLPTでは4技能(聞く・話す・読む・書く)のうち、「聞く」能力と「読む」能力を測ります。

解答形式はすべてマークシートです。

「言語知識」では日本語の文字・語彙・文法の知識、「読解」では短文から長文までの様々な文章を読み、内容の理解や情報の抽出能力が試されます。

「聴解」では、日常会話からビジネスシーンまでの様々な聴解問題が出題され、実際の日本語使用環境での聴解能力が測定されます。

各レベルでの問題の難易度や内容は異なり、レベルが上がるにつれて、より複雑で抽象的な文章の理解や、より高度な言語知識が求められます。

日本語能力試験(JLPT)の試験レベル

JLPTは、能力に応じてN1からN5までの5つのレベルに分類されています。

JLPTの評価は、日本語を母国語としない人々が、日本語を使用するさまざまな状況において、どの程度適切に対応できるかを測るものです。

教育やビジネスの場における日本語使用能力の指標として広く認識されています。

日本語教師としては、これらのレベルと評価基準を理解し、学習者が目標に向かって効果的に学習を進められるよう適切な指導を行うことが求められます。

| レベル | 指標 | 語彙数 (目安) | 学習時間 (目安) |

|---|---|---|---|

| N1 | 最も高度な日本語能力が求められるレベル。複雑な内容を含む文章を理解し、自然で流暢なコミュニケーションが可能。学術的な研究や専門的なビジネスの場で活躍できる。 | 10,000語 | 2,600~4,000時間以上 |

| N2 | 中級から上級への過渡期。多様な話題に関する論理的な議論ができるようになる。ビジネスや専門分野での使用にも対応できる。 | 6,000語 | 1,800~2,600時間 |

| N3 | 中級レベルの日本語能力。より複雑な会話や文章の理解が求められる。日常生活のみならず、ある程度専門的な内容も理解できる。 | 3,000語 | 1,200~1,800時間 |

| N4 | N5の内容に加え、やや複雑な文型や語彙を理解し、基本的な日常会話をよりスムーズに行える。 | 1,500語 | 600~1,200時間 |

| N5 | 初心者が基本的な日本語の文型や語彙を学び、簡単な日常会話ができるようになるレベル。 | 800語 | 300~600時間 |

各レベルについてそれぞれ解説します。

N1

N1レベルは、日本語能力試験(JLPT)の最も高いレベルであり、約10,000語以上の語彙と高度な文法知識を有することが期待されます。

N1レベルの学習者は、複雑な情報や抽象的なテーマを扱う文章を理解し、詳細に分析することができます。

また、多岐にわたるシチュエーションで流暢に日本語でコミュニケーションを取ることが可能です。

N1は、日本語の高い理解度と使用能力の証明となり、日本で専門職や大学(大学院)の研究職に就くために必要なレベルとされています。

N2

N2レベルでは、日本語の中級から上級への移行点として位置づけられ、約6,000語の語彙と上級文法の理解が要求されます。

N2レベルの学習者は、日常的な会話はもちろん、多様なテーマに関する論理的な議論や意見の表明が可能です。

また、幅広い分野の文章を読解し、その主旨や詳細な情報を正確に把握する能力も評価されます。

N2をマスターすることで、ビジネスや専門的な学術的環境においても、自信を持って日本語を使用できるようになります。

N3

N3レベルは、中級日本語能力の範疇に入り、日常会話を超えてより具体的かつ抽象的な内容のコミュニケーションが可能になる段階です。

約3,000語の語彙と、中級レベルの文法を理解し、使いこなせることが求められます。

N3では、様々なトピックについての文章を読み、その内容を理解して要約する能力や、日常生活の中で出会う複雑な状況に対応するコミュニケーション能力が必要です。

このレベルをクリアすると、表現力が格段に向上し、日本語を用いた活動の幅が広がります。

N4

N4レベルは、基本的な日本語の理解がさらに深まる段階です。

N4レベルでは、日常的な会話や簡単な文の読み書きが可能になることをめざし、約1,500語の語彙と、より複雑な文型の理解が求められます。

N4受験者は、具体的な情報を含む文書を理解し、日常生活における様々な場面での会話がスムーズに行えるようになることが期待されています。

このレベルをマスターすることで、基礎的な日本語能力を確実なものとし、さらに中上級レベルへの学習へと進むためのベースとなります。

N5

N5レベルは日本語能力試験(JLPT)の中で最も基本的なレベルであり、日常生活に必要な簡単な日本語表現と基本的な文型を理解しているかを評価されます。

N5レベルでは、約800語の語彙と基本的な文法を用いて、簡単なコミュニケーションがとれることが求められます。

また、ひらがな、カタカナ、基礎的な漢字の読み書きができることも必要です。

N5は、日本語学習の最初のステップとして、基本的なコミュニケーション能力を築くためのレベルです。

日本語能力試験(JLPT)の成績判定方法

JLPTでは素点ではなく尺度得点という点数で成績判定を行います。

尺度得点とは、公平に受験者の日本語能力を判定するために、特別な計算式を用いて得点調整する方法です。

受験回ごとの問題の難易度の差に左右されず、正確な日本語能力の判定が可能となります。

このため、合格のためにはこの尺度得点が以下の2つの基準をクリアする必要があります。

- 総合得点が各レベル別に設定された合格点以上であること

- 得点区分別の得点が基準点以上であること

つまり、総合得点だけではなく、科目区分ごとの最低基準点も上回る必要があります。

尺度得点方式のため、合格に必要な正答数は受験回ごとに異なりますが、合格ラインとしてはおおむね6~7割程度とみられています。

日本語能力試験(JLPT)の歴史と発展

日本語能力試験(JLPT)は1984年にその歴史をスタートしました。

当初は日本国内と少数のアジア諸国で実施されていましたが、日本語学習者の増加と共に試験の需要も高まり、現在では世界各地で年間約60万人以上が受験しています。

JLPTの目的は、日本語を母国語としない人々の日本語運用能力を測定し、その結果を教育や職業の分野で役立てることにあります。

試験は、その発展過程で幾度となく改訂されてきました。

2004年には大きな改革が行われ、試験のレベルが4級から1級の4段階から、N1からN5の5段階に細分化されました。

この変更により、より多様な日本語運用能力レベルを正確に測定し、評価することが可能になりました。

また、試験内容も実践的なコミュニケーション能力の測定に重点を置くように変化しています。

日本語能力試験(JLPT)の需要

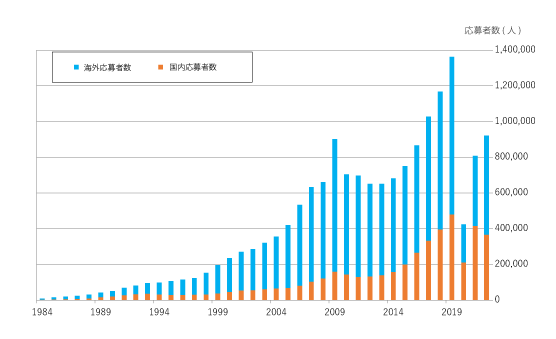

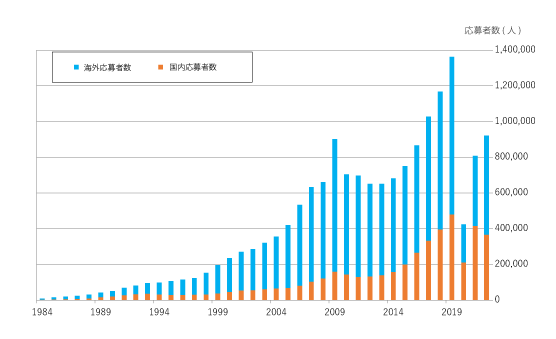

日本語教育の需要が高まるなか、JLPTの需要も年々高まっています。

JLPTの公式調査によると、応募者数はコロナ前までは増加傾向が続いており、コロナ禍により激減したものの、再び増加に転じています。

年間の応募者数は、世界中で数十万人にのぼり、その数はアジア地域を中心に、ヨーロッパ、アメリカ大陸などでも増加傾向にあります。

特に中国、韓国、タイなどの国々では、日本語能力の証明が学業や就職の面で大きなアドバンテージとなるため、JLPTの人気が高まっています。

また、日本のポップカルチャーや伝統文化への関心が高まるにつれて、日本語を学ぶ動機も多様化しており、この傾向はJLPTの応募者数の増加にも反映されています。

日本語教師としては、このような背景を踏まえ、学習者の目標や動機に合わせた指導を心掛けることが重要です。

JLPT以外の日本語試験

最後にJLPT以外の日本語試験についてもご紹介します。

日本語非母語話者向けの日本語能力を測定する試験としては以下の試験があります。

- 日本留学試験(EJU)

- BJTビジネス日本語能力テスト(BJT)

- 国際交流基金日本語基礎テスト

- JPT日本語能力試験

日本留学試験(EJU)

日本留学試験(EJU)は、日本の大学や大学院、専門学校への留学を希望する外国人学生を対象とした試験です。

日本語試験と学科試験があり、学科試験は志望大学が指定する科目を選択します。

学科試験については英語での受験も可能です。

この試験は、留学生の日本での学習に必要な言語能力と基本的な学術能力を測定し、日本の大学(大学院)への適性を評価するために設計されています。

日本語試験は、「読解」「聴解・聴読解」「記述」の3領域で構成。

得点計算方式はJLPTと同じ尺度点方式です。

| 試験名 | 日本留学試験(EJU) Examination for Japanese University Admission for International Students |

|---|---|

| 実施機関 | 独立行政法人日本学生支援機構 |

| 実施回数 | 年2回(6月・11月)※国外の場合1回の受験地あり |

| 受験地 | 【国内】主要都市 【海外】アジア13か国(2023年) |

| 試験形式 | マークシート方式 / 記述式 |

| 受験対象 | 主に日本の大学・専門学校等への進学を目的とする外国人学生 |

| 公式HP | https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/ |

BJTビジネス日本語能力テスト(BJT)

BJTビジネス日本語能力テストは、ビジネスの場における日本語コミュニケーション能力を測定するテストです。

日本企業や海外の日系企業等の就職の際に、ビジネス日本語の能力を証明する際に主に用いられます。

科目は、「読解」「聴解」「聴読解」の3科目。

等級はなく、0から800点までのスコアで6段階のレベルで評価します。

| 試験名 | BJTビジネス日本語能力テスト Business Japanese Proficiency Test |

|---|---|

| 実施機関 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会 |

| 実施回数 | 3か月に1回 |

| 受験地 | 国内外テストセンター |

| 試験形式 | CBT方式 |

| 受験対象 | 主に日本への就労を目的とする外国人 |

| 公式HP | https://www.kanken.or.jp/bjt/ |

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、主に海外での日本語学習者を対象とした、日本語の基礎的なコミュニケーション能力を測定するテストです。

日常生活や簡単なビジネスシーンにおける基本的な日本語使用能力を確認することを目的としています。

科目は、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4科目。

得点は尺度点として算出し、CEFRの指針に基づく6段階で評価します。

このテストは、聞くことと読むことに重点を置いた構成で、実用的なシチュエーションに基づいた問題が出題されます。JFT-Basicは、日本での就労や留学を目指す人々にとって、初歩的な日本語能力を証明する手段として利用されることがあります。また、日本語学習の早い段階での自己評価や学習方針の決定に役立てられるテストです。

| 試験名 | 国際交流基金日本語基礎テスト |

|---|---|

| 実施機関 | 独立行政法人国際交流基金 |

| 実施回数 | 年6回 |

| 受験地 | 国内外テストセンター |

| 試験形式 | CBT方式 |

| 受験対象 | 主に日本への就労を目的とする外国人 |

| 公式HP | https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ |

JPT日本語能力試験

JPT日本語能力試験は、ビジネスや日常生活における日本語コミュニケーション能力を測るための試験です。

科目は「読解」と「聴解」で、それぞれ100問ずつ出題。

得点は等化方式で算出され、10から990点の間でスコアが出ます。

JPTは、日本語の実用的な使用能力を総合的に測定し、受験者の日本語運用レベルを具体的に把握することができるテストとして、教育機関や企業などで利用されています。

| 試験名 | 日本語能力試験 (Japanese Proficiency Test) |

|---|---|

| 実施機関 | 一般社団法人日本語能力試験実施委員会 |

| 実施回数 | 年12回 |

| 受験地 | 【国内】東京・大阪ほか 【海外】アジア主要国 |

| 試験形式 | CBT方式 |

| 受験対象 | 日本語学習者全般 |

| 公式HP | https://www.jptest.jp/ |

まとめ

日本語能力試験(JLPT)は、世界中の日本語学習者にとって人生を左右するかもしれない重要な試験です。

日本語教師は、日本語能力試験について学習者に適切な指導を行うことで、彼らの夢を叶える手助けができるでしょう。

日本語能力試験については、現在、新たな指標として、ヨーロッパの外国語能力に関する共通の参照枠CEFRの考え方を導入する方向で検討されています。

今後ますます需要が高まるとみられる日本語能力試験について、日本語教師として必要な知識を身につけましょう。

\ 日本語教師をめざすなら /

KEC日本語学院

教育訓練給付金 / リスキリング補助金制度対象

少人数制・1人50回超の実践で即戦力へ!

振替可・復習動画視聴サポートも安心!

国内外就職率90%以上の就職フォロー!

< 校 舎 >

梅田本校・なんば校・枚方本校

京都校・神戸校・新宿校

口コミ評価 (4.3)

【転職希望者必見】リスキリング支援事業(期間限定)でKEC日本語学院の費用が最大70%OFF!

\ いつでも気軽に相談可能、オンライン相談も可 /

.png)

.png)

.png)

無料合同説明会は各回最大5名まで。

じっくり話ができて、すぐに疑問が解決する無料個別受講相談がおすすめです。

関東・関西エリア以外にお住まいの方

\ 業界最大手の信頼と実績 /

ヒューマンアカデミー

全国26校舎・業界最大手の安心感!

eラーニングだから自分のペースで学習!

実習・サポートも充実! 就職率96.3%!

<全国主要都市で開講>

札幌・仙台・さいたま・千葉・柏・東京23区・町田・府中・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・熊本・鹿児島・那覇

口コミ評価 (4.5)

\ デジタルパンフレットを見てみる /

\ 公式サイトからカンタン予約 /