Daniel Filipacchi & Frank Ténot, l’aventure Jazz Magazine

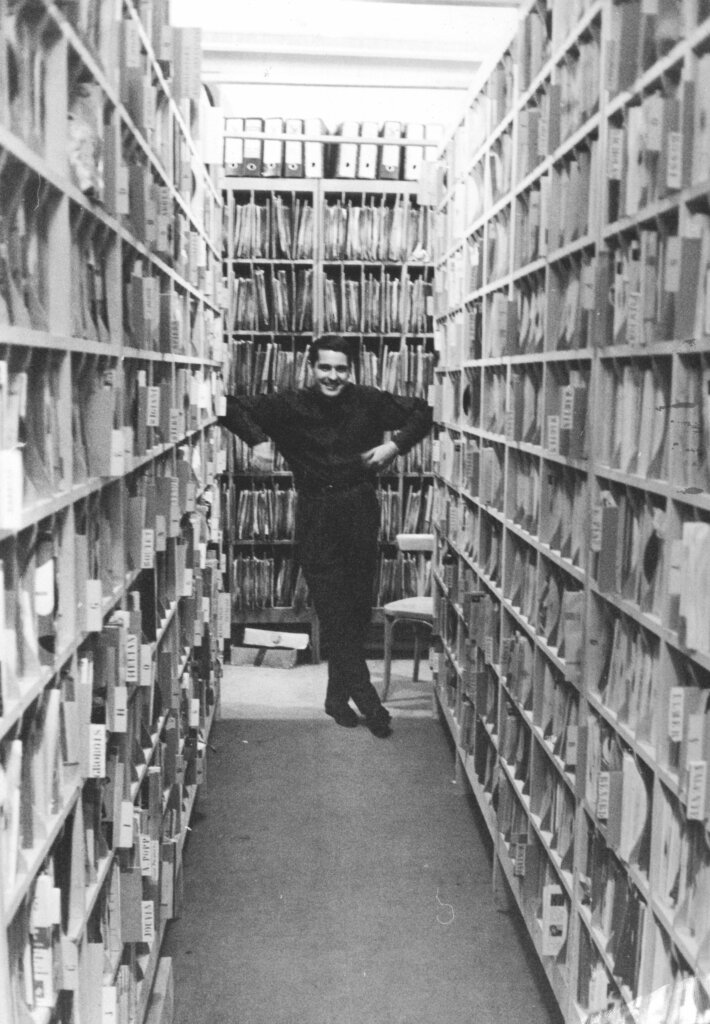

Il y a trente ans, Jean-Louis Ginibre, rédacteur en chef de Jazz Magazine de 1962 à 1971, et Philippe Carles, qui lui succéda jusqu’en 2007, avaient interviewés DANIEL FILIPACCHI et FRANK TÉNOT, les deux figures historiques du mensuel désormais septuagénaire qui accompagna leurs débuts dans le monde du jazz. photo X/DR

photo X/DR

Daniel Filipacchi

“Une des plus excitantes expériences de ma vie”

Jean-Louis Ginibre Comment s’est faite l’acquisition de Jazz Magazine ?

Daniel Filipacchi Le magazine appartenait aux Barclay, Nicole et Eddie. Ils dirigeaient une maison de disques qui, à l’époque, allait plutôt mal. Les banques avaient demandé à Jean Frydman de venir mettre de l’ordre. Frydman a constaté qu’il y avait dans cette maison un magazine de jazz qui perdait de l’argent. Il a dit aux banques : « Ce n’est pas intéressant, une maison de disques n’est pas faite pour éditer des magazines. » Il nous a demandé, à Frank et à moi, de reprendre le magazine. Et cela, pour une somme symbolique et des pages de publicité gratuites mensuelles pour les disques Barclay, pendant plusieurs années.

A l’époque, Frank et toi faisiez déjà votre émission de jazz…

Oui, je crois.

Jazz Magazine a commencé en 1954. Vous l’avez repris en quelle année ? En 1957 ?

Je ne me souviens pas. Il me semble que c’était en 1955.

Tu as fait ta première émission à la mort de Parker…

Oui, ça a dû être plus ou moins simultané.

A travers votre émission de radio pour Europe n° 1 faisiez-vous de la promotion pour Jazz Magazine ?

On ne se gênait pas pour en parler, mais ça n’a jamais eu d’influence sur les ventes.

Quand vous avez repris le magazine, vous vous êtes installés rue de l’Echelle…

Dans les bureaux du Club Olympique, au premier étage. Nous avions une petite équipe avec Philippe Séchet qui s’occupait de la publicité, et Andrea Bureau qui était maquettiste, Raymond Mouly et aussi un peu Régis Pagniez.

Pendant ces années qui ont précédé la création du magazine Salut les Copains, que faisais-tu au magazine ?

Beaucoup de photos, beaucoup de couvertures. Et aussi des blindfold tests, des critiques de disques. Il y avait trois critiques principaux qui signaient Fil, Fal, Fol. Fol, c’était Raymond Fol, Fil c’était moi, Fal c’était Frank. Et je m’occupais de la mise en pages avec Andrea Bureau et de la pagination avec Frank.

Quelle impression as-tu rétrospectivement ? Était-ce une bonne époque pour toi ?

Oui, j’aimais beaucoup faire Jazz Magazine. Je savais concevoir une maquette, j’étais au courant des problèmes de texte et de photo. Et comme le sujet traité était un domaine que je connaissais parfaitement, le jazz, et que j’étais tout à fait en harmonie avec Frank, c’était agréable. On faisait le magazine, on le donnait aux NMPP, on n’avait pas à se casser la tête avec la diffusion, la promotion, etc. Ça marchait gentiment. On avait un peu de publicité. C’était bien.

En 1955, quand Europe n° 1 a été créée, vous avez commencé votre émission de radio presque immédiatement ?

Oui, quelques semaines après. Le jour de la mort de Charlie Parker, Maurice Siegel m’a téléphoné en me demandant de venir à l’antenne avec des disques du Bird. Le soir même, j’ai présenté mes disques. Europe n° 1 a reçu des lettres et des coups de téléphone enthousiastes pour cette émission. C’est à ce moment-là que Lucien Morisse, qui était directeur des programmes et qui connaissait Frank, un professionnel de la radio, a eu l’idée de nous faire faire l’émission en alternance. Moi, j’étais poussé par Maurice Siegel, Frank par Lucien Morisse. Frank et moi sommes allés dans un bistro, La Belle Ferronnière, au sous-sol. Et là on a décidé, d’un commun accord, qu’au lieu de présenter chacun une émission l’un contre l’autre, on ferait une émission à deux. Ça a débuté comme ça.

Ton expérience de journaliste venait de Paris Match où tu étais photographe…

Oui, de Paris Match et de beaucoup d’autres journaux avant. J’avais travaillé à Samedi Soir, j’avais fait la mise en pages du Hérisson. J’ai collaboré à l’Almanach Vermot. J’avais même fait du quotidien, à Ce Matin le Pays. J’ai commencé comme journaliste en écrivant des textes. Plus tard, j’ai pensé que, de temps en temps, quand je partais en reportage, je devrais emporter un appareil photo. C’est comme ça que j’ai démarré. Mais l’ennui, au Hérisson, c’est qu’il n’y avait pas de photos. Alors je suis passé à La Presse, un magazine où il y avait des photos.

Lorsque tu as commencé l’émission Pour ceux qui aiment le jazz, tu travaillais à Paris Match et à Marie-Claire. Où était Frank à ce moment-là ?

Frank était ingénieur à l’énergie atomique.

Photo © Sarah Ténot

Quand as-tu quitté Paris Match pour te consacrer entièrement à tes émissions de radio et aux magazines ? Quand as-tu quitté Paris Match pour te consacrer entièrement à tes émissions de radio et aux magazines ?

Tout ça, c’est un peu enchevêtré parce que j’avais beaucoup d’activités parallèles. Je faisais des émissions, je produisais des séances d’enregistrement pour RCA et Decca. J’en avais d’ailleurs produit avant, bien avant Europe n° 1, en 1949 ou 1950. J’avais fait entre autres une séance avec mes économies et créé ma propre marque, que j’avais baptisée Mood. C’était une séance avec les cinq trompettistes de Duke Ellington (Ray Nance, Nelson Williams, Ernie Royal, Al Killian et Shorty Baker). Trois disques 78-tours. J’ai perdu tous mes sous dans cette affaire ! Donc, j’étais simultanément producteur de disques, journaliste à Match, photographe à Marie-Claire, j’avais mes émissions de radio et j’étais corédacteur en chef de Jazz Magazine.

Jazz Magazine a été la première revue de jazz qui ait adopté les concepts de la presse magazine.

Absolument. Nous avons appliqué des recettes journalistiques classiques. Avant, la presse de jazz, c’était un article donnant des détails sur la vie d’un trompettiste avec une photo pour illustrer le texte. Avec Frank, on a commencé à raconter des histoires, à faire des blindfold tests accompagnés de photos réalisées spécialement, à concevoir des couvertures avec des idées, par exemple Quincy Jones et sa petite fille dans sa piscine, ou Dizzy dans la mer avec sa trompette…

Ou Sidney Bechet en Père Noël ?

Oui, Sidney Bechet en Père Noël, Claude Luter avec sa clarinette démontée, Lester Young avec un mendiant jouant de la flûte dans la rue. C’était un peu du journalisme. Nous mettions les musiciens de jazz dans une situation où l’on plaçait, dans d’autres magazines comme Match, les vedettes de cinéma.

Tu as aussi photographié Lester Young à l’Arc de Triomphe…

Oui. Quand, sur la tombe du soldat inconnu, Lester a vu l’inscription 1914-1918, il a dit : « Il n’a pas vécu vieux ».

Tu crois qu’il a dit cela en plaisantant ?

Certainement pas.

C’est avec ce genre de reportage que Jazz Magazine a trouvé son identité…

Oui. On essayait de faire un magazine de jazz qui soit un vrai magazine. Sérieux mais avec de l’humour. C’était du journalisme.

Quelle place tient Jazz Magazine dans ta vie professionnelle ?

Une place considérable car, sans Jazz Magazine, Frank et moi n’aurions sans doute pas fondé notre groupe de presse. Le démarrage du magazine Salut les Copains est le produit d’une analyse très simple. Pour notre émission de jazz, nous recevions un certain nombre de lettres. A l’époque, Jazz Magazine vendait dix ou douze mille exemplaires. Comme pour l’émission Salut les Copains, nous recevions dix fois plus de lettres, nous avons calculé qu’un magazine couvrant le même terrain que Salut vendrait dix fois plus que Jazz Magazine. C’est-à-dire 100 ou 120 000 exemplaires. Ce qui était suffisant pour équilibrer. Avec Jazz Magazine, nous avons toujours perdu un peu d’argent. C’est seulement depuis deux ou trois ans que nous avons trouvé le point d’équilibre. Au début, Frank et moi mettions un peu d’argent de notre poche chaque mois pour combler le trou et pouvoir sortir Jazzmag. Donc, Jazz Magazine a été vraiment important dans notre vie professionnelle. C’est grâce à cette expérience que Frank et moi avons appris les mécanismes de la distribution, de la fabrication et de la publicité. Personnellement, c’est une des plus excitantes et instructives expériences de ma vie, puisque je suis à la fois fasciné par les magazines et par le jazz. Au micro : Jean-Louis Ginibre

Frank Ténot

“C’est en faisant Jazz Magazine que nous avons appris notre métier”

Philippe Carles En 1954, il y a en France deux publications consacrées au jazz : Jazz Hot et le Bulletin du Hot Club de France. Qu’est-ce qui déclenche la création de Jazz Magazine ?

Frank Ténot Cette année-là, il y avait eu à Paris un festival de jazz, organisé principalement par Charles Delaunay, le directeur de Jazz Hot. Et ç’avait été un échec financier. Personne n’ayant voulu combler le déficit, surtout pas la compagnie de disques Vogue où travaillait Delaunay, Jacques Souplet, alors administrateur de Jazz Hot, était parti, furieux, pour aller travailler chez Barclay. Et sa première idée a été de faire une revue de jazz : Jazz Magazine. Il m’a aussitôt demandé de participer au premier numéro. Ça m’ennuyait vis-à-vis de Delaunay. Aussi, dans les premiers numéros de Jazz Magazine, j’écrivais des tas de choses que je ne signais pas…

Quelles avaient été tes fonctions auprès de Charles Delaunay ?

Très vite j’étais devenu secrétaire de rédaction de Jazz Hot, car Delaunay était pratiquement seul. Il n’y avait pas encore Boris Vian, ni Lucien Malson. Même André Hodeir n’était pas encore très actif dans l’équipe de Jazz Hot. Il y a une série de numéros – 10, 11, 12, je crois – que j’ai faits seul. J’ai d’ailleurs commis une erreur gravissime dans le domaine de la presse : j’ai numéroté “douze” les numéros de décembre et janvier. Il y a donc deux n°12 ! Dans l’ensemble, ces numéros ne sont pas très bons. Delaunay, parti pour deux mois aux États-Unis, m’avait confié les clés du journal. Je crois que j’en avais profité pour pousser Boris à écrire davantage…

Comment s’est fait le passage de Jazz Hot à Jazz Magazine ?

Je suis allé voir Charles pour mettre les choses au point, lui expliquant que je ne pouvais pas travailler aux deux revues et qu’à Jazz Magazine j’étais payé. « Évidemment, m’a-t-il dit, vous ne pouvez plus faire partie de notre comité de rédaction, mais vous pourrez toujours revenir si vous le souhaitez.» Et nous sommes restés en bons termes.

Les premiers numéros de Jazz Mag ont été faits par qui ?

La mise en pages a d’abord été confiée à Pierre Mani, le concepteur des pochettes de Barclay. La première équipe, c’était donc Souplet, Mani et moi, et Leonard Feather comme correspondant. Nicole Barclay a ensuite engagé Daniel Filipacchi, comme photographe mais aussi pour une idée qu’il avait proposée : les blindfold tests (sa première “victime” avait été Michel de Villers). J’avais déjà rencontré Daniel au Hot Club – il était venu présenter un disque qu’il avait produit, avec cinq trompettistes d’Ellington. Quelque temps plus tard, nous avons pris un verre ensemble et Daniel m’a dit : « Je viens de recevoir mes piges, Souplet se moque de nous. D’ailleurs, ce journal, nous pourrions très bien le faire tous les deux. Allons en parler à Nicole…» Je n’étais pas très enthousiaste, je craignais qu’il ne fasse tout rater, mais je l’ai suivi.

Parallèlement, vous étiez associés à la radio…

L’épisode Europe n° 1 date de la même année, 1955, mars ou avril. Lucien Morisse, qui travaillait comme illustrateur musical à la télévision, venait souvent m’emprunter des disques de jazz. Un jour, il m’annonce la création d’une nouvelle station, dont il allait être le directeur artistique, et me propose de faire tous les soirs une émission de jazz d’une heure. Quelques jours après, très embêté, il m’explique que Maurice Siegel ne me trouve « pas à la hauteur » et veut confier l’émission à un garçon bien meilleur que moi, Daniel Filipacchi. « Mais ça va s’arranger, poursuit-il, vous n’aurez qu’à partager les soirs de la semaine et faire l’émission en alternance. » Daniel avait souvent participé, en tant que collectionneur invité, aux émissions de Salut les Copains. Nous nous retrouvons, encore une fois, à La Belle Ferronnière et Daniel me dit : « Cette émission, il faut qu’on la fasse ensemble, tous les soirs » Scepticisme de Siegel : « Ça va être du bavardage à n’en plus finir… Enfin, allez-y, on vous surveille. » C’est Morisse qui a trouvé le titre Pour ceux qui aiment le jazz – il y avait déjà eu Pour ceux qui aiment la bonne musique, mais qui n’a pas duré ! En même temps que notre amitié se développait et que l’émission prenait de l’importance, Daniel était de plus en plus impatient de nous voir prendre la direction de la revue. Or nous étions très amis avec Nicole et Eddie Barclay, et pour leur petite compagnie de disques, qui distribuait beaucoup de jazz, à travers Mercury, Verve ou Clef, Atlantic, Prestige, notre émission avait un poids non négligeable. Et brusquement, Souplet nous met à la porte : nous recevons, Daniel et moi, une lettre recommandée de licenciement pour “faute professionnelle” – je n’ai jamais su pourquoi. Nous cessons donc de mettre les pieds au bureau de Jazz Magazine. Quelques jours plus tard, rue Saint-Benoît, où nous étions presque tous les soirs, nous rencontrons Eddie, qui s’étonne de ne plus nous voir. J’avais sur moi la lettre, dont la lecture a vraiment l’air de le surprendre : « Ah ! c’est donc pour ça que je vois ces nouvelles têtes à la rédaction ! » Jacques Souplet avait recruté de nouveaux collaborateurs. Et Barclay décide de le pénaliser en lui retirant les trente pour cent qu’il a dans la revue pour nous les confier, « mais attention, précise-t-il, il ne faut pas que ça nous coûte un sou de plus. Et même si ça pouvait être bénéficiaire… » Le changement se fera en novembre 56. Pendant encore un an, nous restons avenue de Neuilly, dans les locaux de Barclay. Mais la compagnie, en pleine croissance, qui a dû emprunter à des banques, a besoin d’apurer sa gestion. Apparait un nouveau personnage, Jean Frydman, qui nous convoque, Daniel et moi, et nous explique que Barclay, après examen des comptes, doit se séparer de Jazz Magazine, qui n’est même pas un “house organ” puisqu’on y parle de tous les disques. Évidemment, nous pourrions être des acquéreurs privilégiés. Mais la somme, dans les 3 millions de l’époque (environ 400 000 francs actuels), nous glace, d’autant que nous connaissons les chiffres des ventes. Nous sortons, dépités. Daniel évoque la possibilité d’un partenariat avec une autre maison de disques… Puis nous décidons d’aller voir Nicole Barclay, qui finalement nous dit que tout ça ce sont des histoires de comptable, que ce ne sont pas les 3 millions de Jazz Magazine qui vont changer le budget de la société. « Il suffit de décider, conclut-elle, que ça devient un crédit en publicité pour les disques Barclay dans Jazz Magazine. » Ce qui bien sûr nous arrangeait, mais j’ai voulu aller plus loin : « Pour refaire démarrer la revue, nous allons avoir besoin d’argent…» Et Nicole a accepté que le remboursement en pages de publicité dure plus longtemps, et que cinquante pour cent soient payants chaque mois. C’est alors seulement que nous sommes devenus propriétaires de Jazz Magazine. Puis nous avons déménagé rue de l’Echelle.

Photo © Sarah Ténot

Cet accord avec Barclay suffisait-il à maintenir l’équilibre financier d’une publication désormais autonome ?

En fait, quelque temps après, l’imprimeur nous a convoqués, à Tourcoing – nous pensions que c’était pour nous montrer de nouvelles machines… J’y vais avec Raymond Mouly. « Est-il exact que les Barclay ne sont plus dans le capital de Jazz Magazine ? » C’était cela qui préoccupait l’imprimeur. « Dans ce cas, poursuit-il, je me vois dans l’obligation, désormais, de vous demander de me payer d’avance » Il fallait trouver de l’argent pour payer trois numéros… Comme il n’en était pas question, il a fallu trouver une autre solution. Ç’a été la rencontre de Cino del Duca, à qui nous avons exposé le problème. Comme s’il avait pressenti que nous ferions d’autre journaux, il nous a donné un coup de main en nous envoyant dans une petite imprimerie, boulevard Voltaire, tenue par un groupe d’anciens anarchistes italiens. A force d’acrobaties et de bonne volonté, Jazz Magazine a pu sortir… Je crois que le premier numéro dont nous avons été entièrement responsables avait en couverture Claude Luter photographié par Daniel. Non, Sidney Bechet pour un numéro de Noël.

Et votre équipe ?

Mani est resté avec nous, mais c’est Daniel qui a repris en main la mise en pages. Herman Leonard, c’est Nicole qui l’avait déniché. Daniel voulait faire un magazine plein d’informations et, surtout, de photos. Il se chargeait du côté visuel, graphique, et moi des textes. A travers l’émission et les concerts que nous organisions à l’Olympia (le premier organisé sous notre nom, ce futJay Jay Johnson et Kai Winding), nous rencontrions beaucoup d’amateurs et de collectionneurs, qui étaient autant de collaborateurs en puissance pour la revue. Guy Kopelowicz, par exemple, qui nous communiquait les disques Blue Note pas encore distribués en France, Eddie Vartan, le frère de Sylvie, que j’ai rencontré comme voisin d’immeuble – il était trompettiste et a écrit plusieurs études pour Jazz Magazine. Raymond Mouly, je l’avais connu à Bordeaux, il jouait du trombone dans l’orchestre du Hot Club. Quand il a quitté Europe n° 1, où il était directeur technique, nous l’avons engagé comme gestionnaire et rédacteur en chef de Jazz Magazine. Michel Laverdure, lui, m’avait écrit après s’être fâché avec Hugues Panassié. Plus tard, j’ai recruté Michel-Claude Jalard, Jean-Robert Masson, Michel Poulain…

Comment décidiez-vous des sommaires ?

Daniel était toujours angoissé : qu’est-ce qu’on allait mettre dans le journal ? Il était obsédé par le “gros sujet” et aimait beaucoup qu’on publie des “bonnes feuilles”, comme la vie de Big Bill Bronzy. A Yves Salgues, nous avions demandé d’écrire celle de Django Reinhardt en feuilleton… Une constante de la presse, outre les “coquilles”, ce sont tous les “accidents” et erreurs à quoi on échappe difficilement. Quand, par exemple, un lino à qui il manquait des “z” dans sa casse a composé un gros titre avec “jaccmen” au lieu de “jazzmen”, et tout le monde a oublié de rectifier avant impression… Ou lorsque, dans un article sur Bessie Smith, me fiant à je ne sais plus quelle source, j’écris qu’elle pesait plus de cent kilos lors de l’accident où elle perdit la vie, et à l’occasion de mon premier voyage à New York Marshall Stearns m’apprend qu’à l’époque dont je parlais la chanteuse était maigre comme un clou ! Il y a eu aussi des choses plus insolites : une page de pub pour les soutien-gorge Rosy, qui faisaient partie des sponsors de l’émission… Quand l’émission s’est interrompue, Jazz Magazine a eu une période difficile – financièrement ça n’allait pas très bien, et il a fallu prendre des mesures d’austérité.

A côté des erreurs, y a-t-il, parmi les quatre centaines de numéros de Jazz Magazine, des pages dont tu serais plutôt fier ?

Je suis très fier d’avoir été le premier en France à écrire un article positif sur Norman Granz, mal aimé à Paris et qui n’avait encore enregistré que le quart de son œuvre… Dans le n° 56, les pages consacrées à Quincy Jones sont presque prémonitoires…

Daniel Filipacchi et toi avez toujours eu les mêmes goûts en jazz ?

Jusqu’en 1960, nous avions à peu près les mêmes goûts, nos différences ne portaient que sur des nuances. Ensuite, nous avons un peu divergé, sauf bien sûr pour le jazz ancien.

Quel rapport vois-tu entre Jazz Magazine et les journaux que vous avez faits par la suite ?

Jazz Magazine, pour Daniel et moi, a joué le rôle de “prototype”, ou plutôt de terrain d’initiation. Une rédaction, des imprimeurs, des achats de papier, etc. : c’est en le faisant que nous avons appris notre métier… Si, quelques années plus tard, nous avons pu concevoir et fabriquer Salut Les Copains, ç’a été grâce à l’expérience acquise à Jazz Magazine. Au micro : Philippe Carles