Adam Thirlwell, el autor que reescribe el pasado: “El monolingüismo me parece una idea terrible y totalitaria”

El escritor fue una de las promesas de la literatura británica cuando debutó con ‘Política’ a los 24 años. Convertido a la prosa experimental, vuelve con ‘El futuro futuro’, una novela histórica que habla del presente y busca las raíces del Me Too, la erosión del patriarcado y la cultura de la celebridad

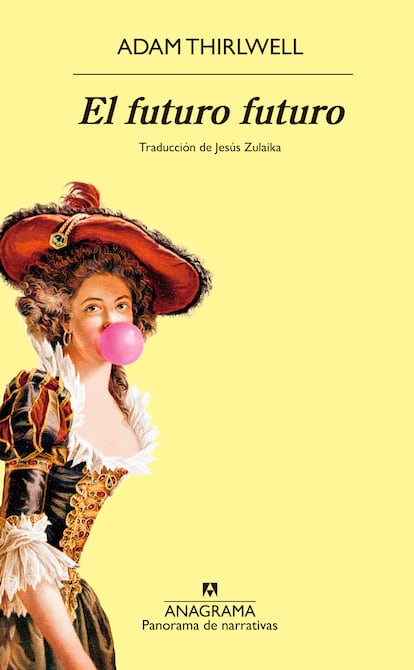

Veinte años después de debutar con un pequeño fenómeno como Política, Adam Thirlwell (Londres, 1978) ha escrito cuatro novelas asombrosas, volubles y exigentes, siempre en la frontera con la literatura experimental. La última, El futuro futuro (Anagrama), se sitúa en el París revolucionario del siglo XVIII, donde Celine, dama en la corte del delfín, es víctima de escarnio en un panfleto pornográfico, hasta que decide recuperar el control sobre el relato de su vida. Algo parecido a lo que hizo Kim Kardashian, que se hizo famosa por una sex tape y que, sin duda, ahora ríe la última. Thirlwell firma una novela histórica que, en realidad, habla del presente (y del futuro, viaje a la Luna incluido), del Me Too, de la erosión del patriarcado o de la cultura de la celebridad. El autor, que estos días escribe un libro sobre el reciente divorcio de sus padres, nos recibió en su casa del barrio londinense de Camden.

Pregunta. Zadie Smith, contraria durante años a una literatura desconectada del presente, dice que “los ingleses están constitucionalmente cautivados por el pasado”, lo que no quita que ella misma acabe de publicar su primera novela histórica, The Fraud.

Respuesta. Es gracioso, porque tanto Zadie como yo nos hemos pasado media vida burlándonos de esa obsesión británica por la novela histórica, de la reverencia ante la realeza y ante nuestro pasado, y los dos hemos acabado escribiendo una. Yo intenté firmar una novela histórica distinta, influida por la tradición latinoamericana. Por ejemplo, por Ricardo Piglia o Alejo Carpentier, quienes me enseñaron que un escritor puede cambiar el pasado y ser jugueton con él. O Zama, de Antonio di Benedetto, que es una novela contemporánea sobre los años sesenta, solo que ambientada en el siglo XVIII. Tuve la idea antes del Brexit, pero obviamente quedó muy influida por todo lo que ha sucedido desde entonces. El libro se opone a la idea del Reino Unido como una isla incomunicada.

P. Es inevitable pensar, pese a todo, en el Orlando de Virginia Woolf.

R. Es el modelo que tenía en el fondo de la mente, sin ser consciente de ello. Lo leí de adolescente y me impresionó mucho. Tal vez sea la novela histórica más libre de todas. Al darme cuenta de que estaba siguiendo los pasos de Woolf, lo releí durante la escritura de mi libro y fue como si me autorizara a volverme tan loco como quisiera. Es un libro que se mueve libremente en el tiempo y el espacio y que está protagonizado por un personaje cambiante. Es una novela sensual, deliciosa e interesada, de una manera casi extravagante, en la ropa, la comida, el sexo y el cuerpo. Orlando es como un abuelo o abuela de mi libro.

P. En Dysphoria Mundi, Paul B. Preciado, otro fan de Orlando, analiza los tres negacionismos modernos que nos gobiernan: el del cambio climático, el de la colonización y el del género. ¿Refleja su novela esa misma teoría?

R. Es curioso que lo mencione, porque lo leí al terminar la novela. Cuando Preciado escribe que la sociedad moderna se construye sobre esas negaciones, sentí que compartíamos algo fundamental. Quise escribir sobre un personaje que se opone al control de los demás y sobre la dificultad que eso supone, sobre todo para una mujer. En el fondo, este es un libro sobre la emancipación de la mujer, sobre la reconciliación con la naturaleza y sobre el origen filosófico del momento actual.

P. Al llegar a la Luna, Celine se encuentra con una sociedad liberada e igualitaria, en la que el género es fluido, la monogamia está prohibida y el conocimiento se adquiere por ósmosis. Parece sugerir es que el progreso, si es que todavía creemos en esa palabra, comportará un cambio de paradigma que ya empezamos a presenciar.

R. De forma general, probablemente sea cierto. Ese viaje a la Luna es un homenaje al siglo XVIII. En las novelas de ese tiempo, el narrador usaba las sociedades lunares como alegorías ocultas de una civilización mejor, como Julio Verne o, antes, Cyrano de Bergerac. Pero la diferencia entre un ensayo y una novela es que la segunda siempre es más ambigua. Sus valores suelen entrar en conflicto y no deben permitir las lecturas binarias. Quise que mi libro fuera un poco más contradictorio: esos hombres tan ilustrados que rodean a Celine permiten que las mujeres participen en sus elevados debates y, a la vez, son extremadamente misóginos.

“Autores como Ricardo Piglia o Alejo Carpentier me enseñaron que un escritor puede cambiar el pasado y ser jugueton. Quise escribir una novela histórica que fuera un libro contemporáneo y no solo un ejercicio de nostalgia”

P. Esta es su primera novela en ocho años. Antes, solo ha escrito tres más desde que debutó con Política a los 24 años. ¿Se considera un escritor lento?

R. Suelo escribir un libro cada cinco años, pero esta vez he tenido algunos obstáculos: tuve una hija a la que quise cuidar activamente y escribí un guion basado en mi novela Estridente y dulce, que al final no se rodó, además de otros proyectos en el mundo del arte. En 2019 me senté a escribir, pero entonces llegó la pandemia. En los últimos años han pasado muchas cosas y necesitaba encontrar una forma de incluirlas que no fuera directa o grosera. Por ejemplo, lo que ha pasado con esos hombres que se definen a sí mismos como progresistas, pero que lo son muy poco en su comportamiento sexual, en su manera de tratar a las mujeres. Podría haber escrito con más rapidez, pero me tomé mi tiempo. Alejandro Zambra me mandó una cita de Juan Ramón Ribeyro: “Una novela no es como una flor que crece sino como un ciprés que se talla”. Así me siento con este libro: fue como un bosque salvaje al que tenía que poner orden.

P. Charles Péguy decía que el mundo cambió más entre 1880 y 1914 que desde el Imperio Romano. ¿Vivimos algo parecido? ¿El mundo ha cambiado más desde 2016 que en el último siglo?

R. No puedo pensar en ningún otro periodo de nuestras vidas en el que haya habido tantos cambios sustanciales. Pero también creo que existe una gran necesidad humana de creer que uno vive en el momento más importante de la historia de la humanidad. En todas las épocas históricas se ha pensado lo mismo. Uno de los asuntos que trata el libro es si realmente se produce un cambio real. ¿Hasta qué punto el antiguo patrón pervive? Dicho lo cual, en Europa se han producido muchas transformaciones en este tiempo. Nos hemos vuelto más conscientes de que todo tiene una implicación política y de que el poder está pésimamente distribuido. Si lo hubiera terminado en 2015, sería un libro muy diferente.

P. Usa anacronismos con abundancia: en su libro hay gasolineras y autopistas, utiliza palabras como “fascismo” avant la lettre y nombres de locales en el Nueva York actual. ¿Por qué motivo?

R. Para escribir una novela histórica que fuera un libro contemporáneo y no solo un ejercicio de nostalgia. Por otra parte, a los libros históricos no se les perdona el más mínimo anacronismo. Se consideran fracasos del autor. Yo decidí multiplicarlos para que nadie pudiera criticarme. Se han identificado como anacronismos cosas que no lo eran: por ejemplo, las protestas contra la política de deforestación del Gobierno francés en 1790, que fueron reales, o la presencia en el libro de un diplomático transgénero, Chevalier d’Eon, que en realidad existió. O muchas de las cosas que cuento sobre Beaumarchais como agente secreto de Luis XV, que es a lo que se dedicó antes de hacerse famoso con Las bodas de Figaro.

P. En el libro, hay otro supuesto anacronismo que no lo es: la cultura de la celebridad, los influencers y los antepasados de las redes sociales. ¿Todo eso se inventó en el siglo XVIII?

R. Lo que le ha pasado a Kate Middleton ya lo vivió María Antonieta: la visibilidad del monarca era tal que, cuando desaparecía, los rumores se multiplicaban. Hace unos años me propusieron escribir una crítica de un libro de Kim Kardashian, Me, que recogía todos sus selfis. Para mi sorpresa, encontré algo muy conmovedor en él: la trasformación gradual de una persona en una imagen, y de una privacidad que se va volviendo pública, que no es privada en absoluto. Escribí esa crítica en 2017, así que debió de tener alguna influencia en este proyecto. La celebridad siempre es la transformación de una persona, especialmente una mujer, en imagen. ¿Cómo se aleja uno, sobre todo si es mujer, de esa cosificación? ¿Y cómo la utiliza, a veces, para sus propios fines? También me fascinaba el funcionamiento de la Revolución Francesa: quien había sido plenamente liberal de repente era visto por alguien más radical como insufriblemente conservador. Y, por lo tanto, brutalmente atacado y guillotinado.

P. ¿Es eso lo que vemos hoy, la ejecución simbólica de los valedores del antiguo paradigma?

R. Sí, y de ahí la sensación de angustia que experimentan quienes en otro tiempo fueron, por así decirlo, liberales, y que ahora se despiertan y descubren que el mundo los considera reaccionarios. Es una nueva versión de la lucha generacional, que se ha desviado hacia lo ético y lo político. En la novela todo puede cambiar: un personaje cree ser bueno, hasta que se da cuenta de que todos somos el villano de alguien.

“Los no judíos me definían como judío y, al revés, los judíos me decían que yo no era un judío de verdad. Vivir en esa frontera siempre es difícil, crea un antagonismo permanente”

P. También hay en el libro un discurso bastante moderno sobre la identidad, entendida como algo elegido y no algo impuesto por la genealogía.

R. Psicoanalíticamente, debe de estar relacionado con el hecho de ser medio judío. Siempre he estado entre dos culturas diferentes, sin ser ni de una ni de la otra. Para mí, el judaísmo representaba a los escritores que amaba, a esos novelistas centroeuropeos que vivían en el exilio y que hablaban varios idiomas. La cuestión de la identidad no la tengo del todo resuelta...

P. ¿Tiene una relación conflictiva con su judaísmo?

R. Eso daría para otra entrevista… [risas]. El judaísmo es algo muy específico de cada uno. Crecí en una zona judía del norte de Londres —lejos del centro, lo que produjo en mi un horror respecto a las periferias urbanas—, la mayoría de mis amigos fueron judíos y me sentí mucho más cercano a la mitad judía de mi familia. Y, al mismo tiempo, no fuimos religiosos ni hice mi bar mitzvá. Estábamos profundamente asimilados. Los no judíos me definían como judío y, al revés, los judíos me decían que yo no era un judío de verdad. Vivir en esa frontera siempre es difícil, crea un antagonismo permanente. Y luego está la cuestión de Israel, que le añade aún más complejidad, aún más en este momento. Pero el judaísmo es un aspecto fundamental en mi manera de pensar. Tiene relación con ese espacio intermedio, con la idea de traducción.

P. El libro también habla del fracaso del lenguaje. Al llegar a la Luna, Celine descubre que la traducción ya no es necesaria: todo el mundo habla todas las lenguas.

R. Podemos verlo como algo bueno o malo. Soy optimista sobre el lenguaje y la idea de la traducción como un fracaso inherente me parece un cliché. Es obviamente falso, nuestra vida cotidiana lo desmiente. En realidad, el monolingüismo me parece una idea terrible y totalitaria. La utopía sería que todo el mundo hablara 456 idiomas. Incluso si es de manera imperfecta: el simple esfuerzo de tender un puente hacia los demás es suficiente. Cuantas más lenguas hablas, más se abre tu mente. Hablar una sola, en cambio, la cierra.

El futuro futuro

Anagrama, 2024. 400 páginas. 20,90 euros.

Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Sobre la firma