2022 Openbook好書獎-年度中文創作

評審推薦語/張潔平(決選評審,飛地書店、Matters Lab創辦人)

紀念碑常常是人們對不義歷史的平反,為了記住那些曾經被禁忌的歷史記憶,以公共記憶的方式回應轉型正義的過程。但另一方面,在樹立紀念碑的過程裡,也有歷史學家擔心,外在世界的紀念碑創造了一種「永存」的幻象,令人們在轉身之時放下緊張感,替代了本來要靠口口相傳去延續的紀念工作,莫失莫忘的初衷反倒變成行禮如儀的遺忘。

紀念碑是通向歷史與記憶政治的一個考察入口。這本書的作者鄭安齊正是從德國的紀念碑出發,由淺及深帶讀者展開一趟有關公共記憶的旅程與提問。

讀者可將本書當作一本特別的旅行手冊,跟著紀念碑地標展開一場德國深度遊;也可以再深入一層,將它視為歷史書,以公共藝術為線索,展開德國有關轉型正義歷史的考察,對照台灣的經驗;還可以繼續深入,以紀念碑作為一種路徑及方法,探討記憶與生命政治的核心命題,追問哀悼的行動意涵:保存哪種記憶、如何保存、以誰的名義及出於怎樣的目的,最終朝向「一個不再需要紀念碑的時刻」。

難能可貴的是,本書把這樣三重由淺及深的體驗都照顧得很好。這是作者的多年學識累積、卓越寫作能力與編輯強大的資料編排、恰到好處的設計製作,彼此完美結合才有的結果。優秀的團隊作業水準,理論的國際視野結合在地的議題關懷,使得本書的成果令人驚艷,即使譯成英文或德文也不輸給國外作品。

內容節錄

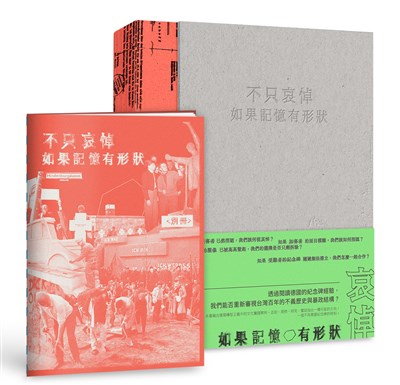

《不只哀悼:如果記憶有形狀》

序言

然而,它不只是石壘;而是能言善道的雕刻。就好像每隔四十公分寫下一個字。整座紀念碑超過七十公尺長,大約二十五公尺寬,八到十公尺高,每個方向的每塊石頭一枚挨著一枚,緊密排列,宛如一個個手寫字。[⋯]

我踏上這樣一條通道,它像個句子般通往中心,在那,是半毀的聖殿,我凝視著那些托伸而出的石頭。它們和這塊海灘上的無數石頭一模一樣,例外的是,在這裡,由於它們的排列方式,它們說話,而且雄辯滔滔。

—約翰伯格,《留住一切親愛的》,2008

二○一二年起,我開始暫居柏林求學。雖然在調查就讀系所時,就已因為柏林曾經歷過的納粹暴政及兩德分裂,而對此地充滿探究的好奇,甚至於報考的研究計畫之中,也將曾位於冷戰前線的台灣和柏林作了一番對照比較。然而,在真正踏足柏林之後,所見所聞還是超乎原先的想像。

一般在引介紀念碑/物的事例時,德國多被視作一個正面的例子。誠然,德國直接見證廿世紀歐洲兩大人權浩劫──納粹以及東德的極權統治。柏林,不僅是納粹時期發動暴政的核心,亦在兩德統一重新成為首都後,成為許多紀念碑、物、標誌、館舍設置及活動發生的重要地點,除了高密度的歷史事件層理,更在多年的累積之下,擁有各式公設紀念機構、半官方的基金會和廣布於各街區的民間組織,自民間到政府的層級,都留下了許多工作的方法與經驗。因此,柏林是能夠直接見證各種紀念碑/物案例的現場,也有最新的訊息或論辯。在德國的公共藝術製作的傳統之中,「紀念碑/物」更是一項長期處於核心地位的母題。

但這並不是故事的終結,這整件事並未發展成「向德國學習」,本書亦並非意圖對德國轉型正義中文化實踐的實作形式、工作方法,進行單純的移植倡議。

當時我所就讀的學系「脈絡中的藝術研究中心」,研究課程包含了對於「紀念碑/物」的探討,這在德國已然是特殊的工作領域,兩個教學重點區塊「公共空間中的藝術」及「與社會團體合作的藝術」,亦與轉型正義的文化實踐工作息息相關。此所成立於七○年代末,正好是本書第一部第三章所提及的,德國歷史考掘工作自民間群起時;所上歷來許多教師與學生/畢業生進行的計畫,都與歷史反思有深刻的連結。

公共藝術及紀念地景課程的教授史蒂芬妮.燕德里西,對我啟發重大。她是一九七七年柏林的視覺藝術創作者職業工會成立「公共空間中的藝術辦公室」時的首任專員,提供公共藝術計畫的諮詢,並協助、陪伴計畫的成形,參與了許多重要紀念館舍及紀念碑/物設置的評審或顧問,熟知各項計畫實施的細節。

史蒂芬妮常說,若沒有民間率先發起的倡議和行動,便不會有後續紀念碑的設立。她總是以豐富的第一手資料和自身經驗,以高度批判的視角,審視德國在轉型正義工作上的文化實踐。這使我對於德國所設置的紀念碑/物不僅停留在正面肯認的認識,而是有機會深入其設置過程中的各種背景脈絡,理解其中缺失與複雜度。

因此,本書所談論的德國各式紀念工作中的文化實踐,並非單純以「模範」的方式出現。

轉型正義的文化實踐

本書的成形,源自於國藝會「現象書寫」研究案,原案名為「轉型正義的文化實踐」。名稱的第一部分雖然是台灣人當前耳熟能詳的「轉型正義」,但事實上,在德國並不使用「轉型正義」這個詞,較常出現的是「處理歷史」以及「超克過去」(或譯做「克服過去」)。

「超克過去」是一個德文語境中特殊的概念。這個複合字的直譯可理解做「面對」或「克服」(bewältigen)過去(Vergangenheit),而「bewältigen」這個動詞往往對應於帶有負面意涵的事情(譬如困境和創傷)。然而「超克過去」一詞在德國的使用亦非全無爭議,當中不免隱含了過往事件的處置已完成、已達終點之意,並且伴隨著一個群體的「正常化」,從而揮別過去、忘卻過往,與已逝的歷史不再有關係。因為上述緣故,部分學者或相關工作者也偏向於採用詞義上更為中性的「處理歷史」。除此之外,若要強調其政治性,那麼便會有後綴「政治」的一系列概念,譬如「記憶/紀念政治」,但這些概念不若「處理歷史」以及「超克過去」專指德國兩次負面歷史(納粹以及東德)過往的處置。

在台灣,「轉型正義」這個詞最初的來源,可考察的文獻是二○○○年葉俊榮主持的國科會研究專案《轉型正義初探》。從葉俊榮及其團隊引介的文獻,可追溯至美國政治學者尼爾.克里茲一九九五年出版的《轉型正義:新興民主國家如何處置前政權》系列書籍(葉俊榮,2000)。

所以台灣慣常使用的概念,與本書文章裡將會談到的德國實例,實則出自兩個不同體系。接下來的文章裡,也會隨著對個別紀念碑/物的介紹以及歷史脈絡的整理,旁注解釋德國語境下的各種概念,好使我們談論的各個案例有所本且不失其原意。唯有辨明這些不同的概念在各種脈絡下的發展,細查其間的長處與缺失,我們才能整理出最適合台灣現狀的應對方式。