台灣的政治地表,今春已浮現新的丘壑,引起這些變化的震央都指向憲政改革。激情的學運過後,朝野把改革希望寄託在國是會議上;關心國事的人士更把期望延伸到執政黨。1990年,將是影響中國歷史關鍵的一年。

從3月16日至3月22日,在短短的六天,大約150個小時的激情之後,中正紀念堂前的廣場,又回復了寧靜。

40年來,由於中國共產黨的坐大,造成國家的內戰與分裂,壓迫、扭曲了中華民國的憲政形貌。40年來,由於台灣厲行民主教育,造就了一批又一批篤信民主、嚮往憲政的知識分子。

這兩件事實,終於在今年春天的總統大選之際,相互推擠、撞擊,猶如地殼板塊的推移,在地震之後,為台灣的政治地表,留下了新的風貌。

擦槍走火

雖然不無可訾議之處,但是,這一次的學運終能在政府與學生間的理性溝通之後,暫告和平中止,較諸去年6月4日的北京天安門事件,不能不使人深感欣慰。

中正紀念堂事件,在某些程度內,為往後的政治示威活動,留下了一個不錯的範例。在海峽兩岸的政治競爭中,也留下了良性競賽的可能性,使台灣在民主政治項目上,再度領先了一分。

其實,整個事件的發生,原本只始於台大幾名二、三年級的學生,向執政黨中央黨部抗議國民大會的政治勒索;抗議未果,於是五、六十名學生前往附近的中正紀念堂前,展開靜坐抗議,並提出了「解散國大」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」與「提出政經改革時間表」四大訴求。

誰也沒有料想到,由於當時國大內部正天天上演著總統選舉前的各種爭權奪利秀,引發了傳播媒體的密集報導,也刺激了全省其他青年學子的憤慨。於是,廣場上靜坐的大專學生人數以幾何級數快速增長,其情況一如台大學生會會長范雲所說:「恰似擦槍走火,」一時間,突然湧現了40年來,台灣地區最大規模的學生示威運動。

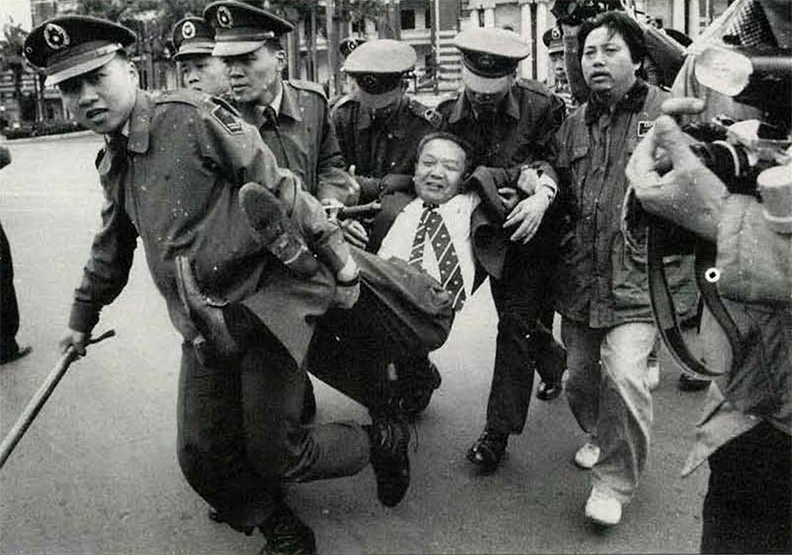

3月18日,民進黨因為兩天前其黨主席黃信介率同黨籍國大代表赴總統府抗議,被憲兵強制抬出,而在中正紀念堂前舉行萬人抗議集會。這也使得原本只有數百學生參加的學運,激增為千人以上的靜坐。

圖/黃信介被強制抬出總統府。羅旭光攝

圖/黃信介被強制抬出總統府。羅旭光攝

自動牽繩為界,與民進黨活動者涇渭分明的學生靜坐團體,在19日的綿綿春雨中,已經發展為3000人左右的大群體。

學生們的組織領導系統一再改換、擴大,3月17日上午設立的指揮中心,下午即改組為八所大學代表組成之主席團。18日凌晨,學生決定在校際會議之下,組成七人決策委員會。到了20日,七人決策委員會又改組為另一新七人小組,並另聘五位大學教授為顧間團。當天下午二時半,七人小組中的六人同赴總統府,要求與李總統對話,但是,只見到了總統府副秘書長邱進益。

3月21日是總統選舉日。學生堅持與總統面談的要求,經教育部長毛高文與中研院研究員瞿海源、台大教授賀德芬轉達之後,李總統決定於下午選舉底定之後,在總統府接見學生代表。當天下午,學生幾經辯論,終於派出53名校際代表,於7時50分在總統府與李登輝總統當面交談了近一個小時。

震央為憲政改革

由於李登輝總統基本上同情學生的四大訴求,肯定學生愛國愛鄉的情操;雖未完全接受學生四項訴求,但已明白表示將在其就(5月)前後召開國是會議,並且將在其就職演說中,提出政治改革的時間表;學生校際會議代表乃連夜開會,終於以二十二票比一票,決定於翌日(22日)正式撤離廣場,暫時結束了這場學運。

回顧整個學運過程,並綜合各媒體上的報導與評論,我們可以發現三項危險因素:第一,部分激進的學生曾力主包圍總統府、衝入總統府。此事倘若付諸實踐,則學生與軍警之衝突將屬不可免;第二,一些教授、學生在演說中曾公開指責「外力介入」,似乎隱隱然有一股力量企圖藉此造成政治上的鬥爭;第三,台獨氣氛一度瀰漫全場。尤其是因為部分學生曾堅持只說閩南語,只唱台灣民謠,加以曾經目睹民進黨抗議集會時,有人切割旗桿、焚燒國旗,而無動於衷;凡此均使人相信台獨主張者有意將學運引入此一訴求。

好在這一些危險因素都未能進一步發展,在中正紀念堂事件之後,隨著總統、副總統的當選,台灣的政治地表,已經浮現出下面的丘壑,而一切脈絡似乎都指向同一震央憲政改革。

對政府而言,李總統對中正紀念堂廣場學生的允諾必然將實現。因此,由總統府主辦的國是會議已緊鑼密鼓地在籌辦中。而5月20日總統就職演說時,李登輝將提出什麼樣的改革時間表,屆時也將是眾所矚目的焦點。

中正紀念堂事件也提供了政府領導階層一個絕佳的機會,使得所有憲政合理化的改革都有了堂皇的冠冕與動力。任何反對改革者,都可能被戴上違反民意的荊冠。

對執政黨而言,派系分裂之說或許可以因此一事件而稍見緩和;尤其假若所謂之「主流派」能夠成功地在追求憲政改革的同時,兼及中國統一的推進工作,則所謂之「非主流派」,當可能放鬆對抗而增進合作。

執政黨若其能在明年(1991年)年底之前,完成憲法與臨時條款之修改工程,則在三年後的中央民代全面改選中,將有望漸雪去年選舉喪失眾多席次之恥,而重新掌握絕對優勢。

民進黨分裂的壓力

當然,由於中正紀念堂學運造成之壓力,也已經使得執政黨較以往更樂於與民進黨平起平坐,對若干政治訴求漸生認同,而對兩黨之爭發生了緩和作用。

對執政黨黨主席李登輝而言,此一事件顯然也帶給他若干聖經中未備載的教訓:強人專斷的政治作風、並不符合民主憲政的時代要求。

在事件前後的黨內派系鬥爭中,李主席應已深切體認出自己的威望與能力有限。而各界對「內閣制」或「準內閣制」的希望,對黨主席與總統職務分野的期待,在在均將削弱其強人專斷的權柄,而使國家憲政更有活潑發展的機會。

當然,國是會議的成敗以及改革時間表的進程,也都將是李總統政治生涯的嚴格考驗。

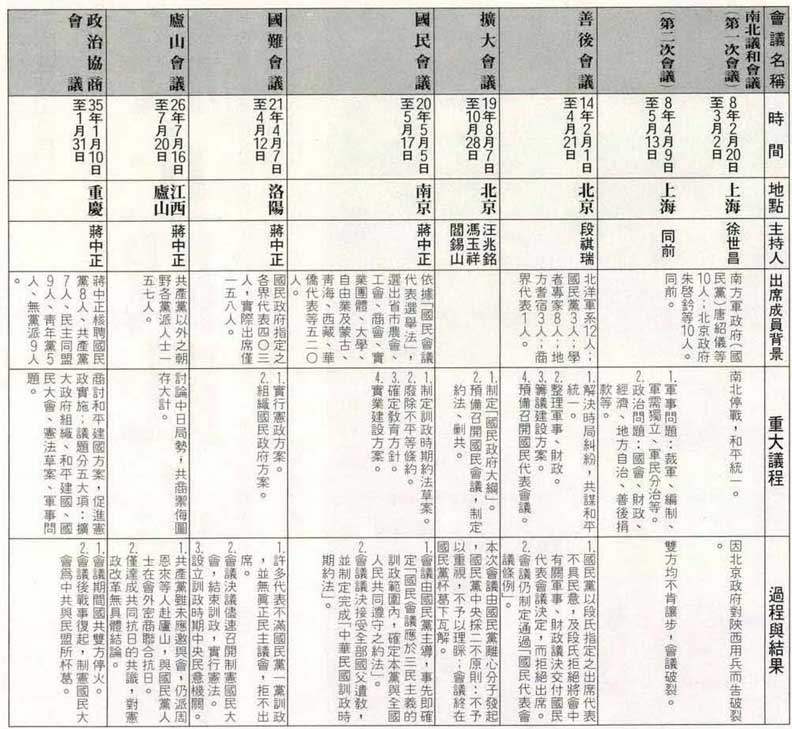

圖/民國以來歷次國是會議簡表。

圖/民國以來歷次國是會議簡表。

對在野的民進黨而言,中正紀念堂事件與其後籌開的國是會議,看來卻似乎是黨內加速分裂的開端。

美麗島系人士在黃信介主席於總統府前「受辱」之後,合法地在中正紀念堂舉行了抗議大會,且迅速與李登輝主席見面,同意共同籌辦國是會議……,這些做法顯然令新潮流系人士不滿。「台獨」未成為中正紀念堂廣場學生正式訴求之一;黃華人馬在陽明山入山口棒打出席會議國代的暴力作風受到否定……,這些事情也使得民進黨內的激進人士感受到不得不分裂的壓力。

圖/黃信介主席於總統府前「受辱」之後,合法地在中正紀念堂舉行了抗議大會,且迅速與李登輝主席見面。遠見資料照

圖/黃信介主席於總統府前「受辱」之後,合法地在中正紀念堂舉行了抗議大會,且迅速與李登輝主席見面。遠見資料照

當然,民進黨內的理性人士對於廣場學生不肯與反對黨同流,心中會有反省。今後在該黨主導的抗議活動中,或許將更願意走較理智、更和平的路線。

對資深未退老代表們而言,中正紀念堂的學生示威運動,也已經傳達了一項明白的訊息:「及時退職,莫俟終日」。今後的退職人數顯將增加;而有關退職法令的修訂,也將容易一些。

對北京的中共領導人而言,在訕笑「台北也不怎麼高明」之際,學運的突然理性收場,頗令人為之愕然。為了顏面問題,尤其是連台籍政協委員張春男都不得不向香港記者承認:「李登輝處理學生運動的政治手腕比李鵬高明」之後,李鵬日前對柴玲、封從德的潛逃出境一事,也只好表現出「不那麼緊張的樣子」。

中共領導人如果能真正客觀地去瞭解中正紀念堂學運的內涵,將也不難學習到另一教訓:台灣人民追求台灣生存的利益,並不就等於台獨。

被歷史記載的一年

對台灣的2000萬同胞而言,中正紀念堂學生示威事件也頗有意義。如今,顯然已有更多的人相信:「動員戡亂」的理念將成為過去;「和平統一」將成為目標;臨時條款與各種法令均可依理性制法程序而修改,甚至毀棄;而一項由民意調查基金會在3月22日至24日所完成的最新民意調查也顯示:有11.1%(較諸三個月前增加三倍)的人,敢於表示對李登輝總統這段時期的整體表現,感到「不滿意」或「非常不滿意」。

民主的期待,尤其是對國家最高層政治活動民主化的期待,已經大大提高。

中正紀念堂廣場的示威學生,曾經同意將「總統就職前召開國是會議」,修改為「就職組閣後一個月內召開國是會議」。這些已然飽受鼓舞的學生,以及其他民眾的高度期待,不容許被政治上的妥協、牽延所敲碎。

在末來的一年半載內,只要有效的憲政改革方案能使將來和平統一的民主中國有一個雛型,中國的歷史上,1990年必將被記載為關鍵性的一年。

(傅崑成為台大法律系副教授)