啟動成功關鍵,隨時掌握商周.com最新資訊

提供第一手新聞解析、財經趨勢、專屬活動

啟動成功關鍵,隨時掌握商周.com最新資訊

提供第一手新聞解析、財經趨勢、專屬活動

台灣人疫後報復性出國,入境台灣的旅客復甦卻不如預期。中國旅客蒸發9成、日本觀光客剩不到疫前一半、韓國遊客只回到疫前6成⋯過去最愛來台灣的中、日、韓客為何不來了?

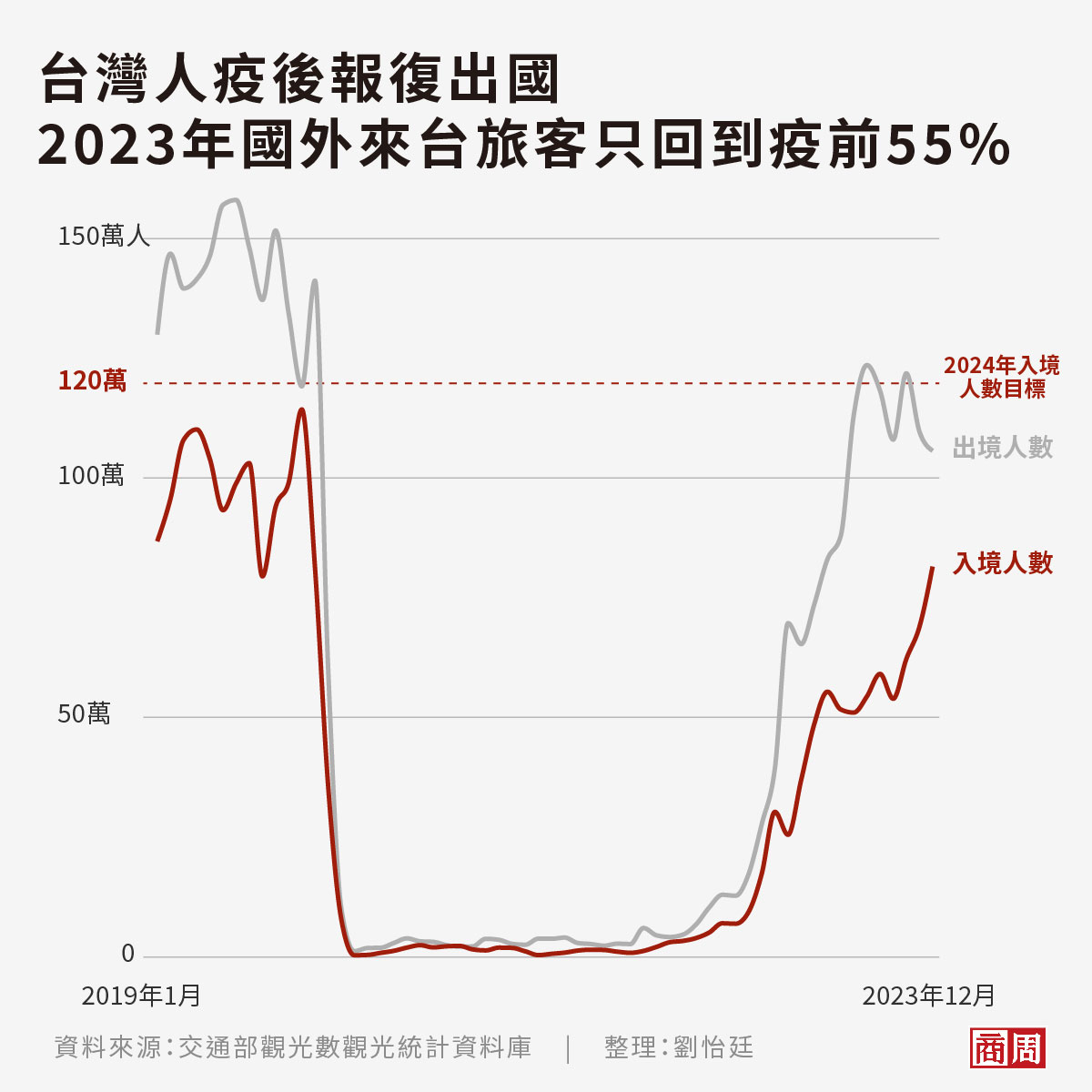

對比台灣疫後報復出國潮幾乎已回到過往盛況,台灣入境人數離疫前規模還明顯差一截。

2023年台灣全年「出國人數」已回復到2019年疫情前的7成,單就12月來看,幾乎已是疫前同期的9成。

但2023年全年「來台人數」仍不到疫情前的55%,以12月看,也僅有7成。是什麼阻礙了台灣的觀光復甦?這幾百萬的入境人數空缺從何而來?

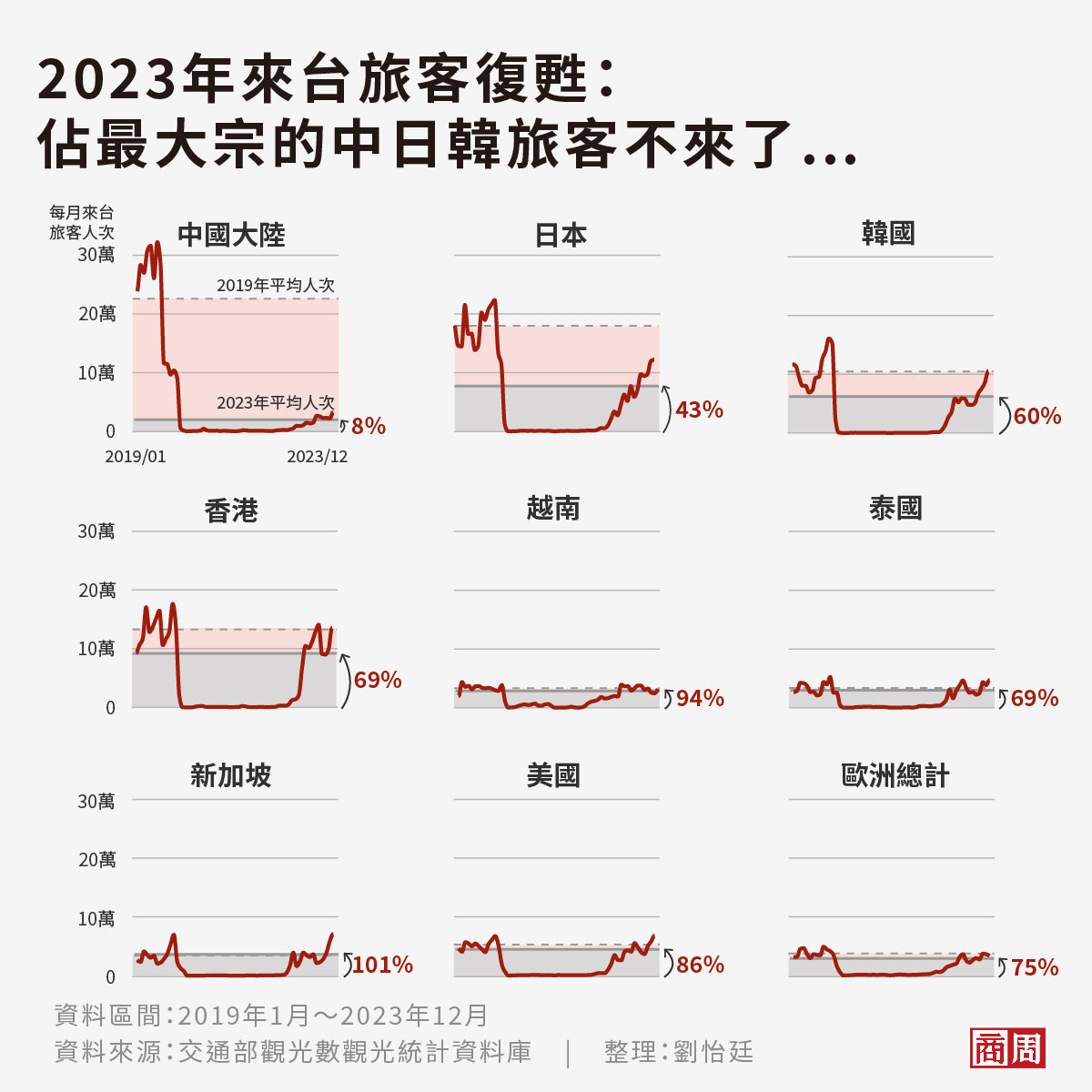

細看各國旅客復甦情形發現,過去最愛來台灣的,現在不太來了。

其中最顯而易見的,是陸客的大幅縮減。

陸客過去一直是台灣最大宗的旅客來源。雖然去年11月交通部曾表示將重新開放兩岸團客赴對岸旅遊,但今年2月即因兩岸情勢及國人旅運安全等因素而中止。

2023年陸客來台人數因此只剩疫情前的8%,光是陸客就少了249萬人,幾乎是所有來台旅客的4成。一大半人流蒸發對觀光產業來說是重傷,不過兩岸旅遊能否恢復,仍看兩岸關係是否能有緩和跡象。

讓人意外的是,日韓旅客復甦也碰壁。

日本作為台灣人最愛旅遊地,2023年蜂湧進日本的人數僅次韓國,是入境日本人數第二高國家。且根據日本國土交通省觀光廳統計,台灣旅客甚至是各國旅客總消費額最高的!

韓國則是台灣旅客繼日本、中國之後,第3多人去的國家,2023年就有95萬人赴韓旅遊。

不過,日韓旅客赴台旅遊的慾望顯然已不如台灣人對兩地強烈。

即便就人數而言,日韓仍是來台旅客的第二、三大宗,分別有約93萬和75萬來台人次,但與疫情前相比,日本2023年來台人次只回到2018年的43%,連一半都不到;韓國復甦比例也不到疫前6成,與東南亞甚至歐美比起來都遜色許多。

日本人為什麼疫後不來台灣了?

實際上不只不來台灣,日本人現在連出國都不太願意了。

根據《日經亞洲》報導,日本如今國內加國外旅遊的總數,已經達到疫情前2019年的98%,但出國的人流卻只有2019年的4成。這表示日本遊客的報復性出遊多數留在日本國內玩,而非搭機出國。

這與便宜日圓和日本國內經濟疲軟有關。日圓不斷貶值雖然吸引來大量外國旅客,卻也讓日本人出國旅遊的花費變越來越高。經濟疲軟、勞工多年沒被調薪更降低日本人出國的誘因。

韓國情形與日本不同,韓國旅客已經大幅出籠,只是較少再選擇台灣。

韓國仍深陷高利率、通膨導致的經濟衰退,但根據《韓國時報》,無論機場人流還是出國套裝行程的銷售都已達疫前的9成,「韓國人正透過在國內勒緊褲帶,把壓抑的消費衝動到國外釋放」,觀光帶來的赤字也因此來到新高。

不過經濟的疲軟仍影響著韓國觀光客對旅遊地點的選擇。

飛去日本只需2小時加上便宜日圓,以及東南亞提供的多樣廉價套裝行程的大誘因讓韓國旅客2023年的旅遊選擇集中在日本和越南。

根據statista資料,2023年韓國旅客飛往日本的人次達696萬、飛往越南的則是360萬,其次則是泰國、美國、菲律賓,台灣位居第6,不過入境的韓國旅客人數連去越南的一半都不到。

中國、日本、韓國旅客的消失,是台灣入境人數至今仍無法反彈回疫前盛況的主因。若2024年要達到將近翻倍的1200萬來台旅客人數目標,不得不針對三國旅客提高觀光誘因,刺激回流。

核稿編輯:林易萱

除了每個星期四,熱騰騰準時上架的《商業周刊》以外,「商周頭條」將提供你來自商周記者第一線的採訪觀察、更即時的時事話題分析,與更深度的觀點分享。

畫重點

畫重點

段落筆記

段落筆記