北部都會區發展規模

北部都會區是香港未來發展的新引擎,全面發展後可提供約50萬個新增房屋單位和50萬個新職位。其規劃會以「產業帶動,基建先行」為主軸,成為香港融入國家發展大局的重大節點。

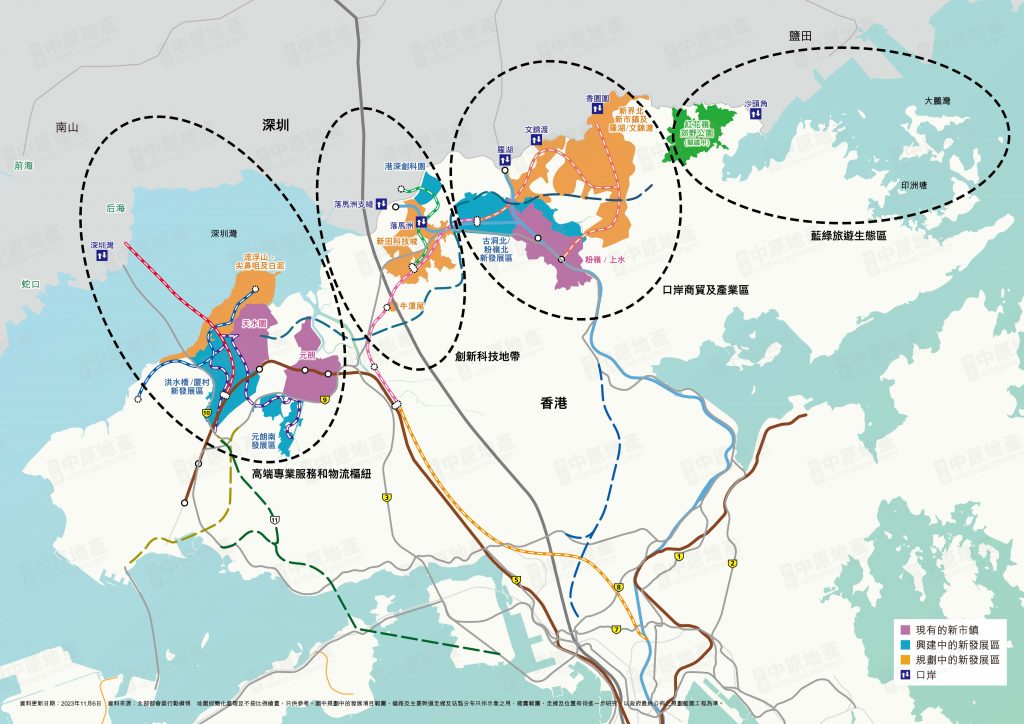

2023施政報告指,北部都會區將分為四大區域,由西至東分別為:

- 高端專業服務和物流樞紐 — 位處洪水橋一帶,與前海深港現代服務業合作區對接,提供金融和專業服務,並藉着口岸優勢發展現代物流業;

- 創新科技地帶 — 覆蓋新田科技城,包括河套區港深創科園在內,與深圳科創園區產生協同效應,為創科發展的樞紐;

- 口岸商貿及產業區 — 佔地最廣,享有羅湖、文錦渡及香園圍三個口岸的地利,帶動先進建造業、綠色產業、醫療、食品科技、現代物流業等產業發展,並可推展跨境商業服務和文娛消費,發揮強大的口岸商貿功能;及

- 藍綠康樂旅遊生態圈 — 包括紅花嶺、沙頭角、印洲塘等,人文和自然資源豐富,帶動康樂及旅遊發展。

北部都會區四大區域 (按圖可放大)

北部都會區將以產業發展為導向,促進經濟和社會發展,包括在洪水橋及新界北新市鎮等地預留用地作專上院校發展,打造「北都大學教育城」;在古洞北、洪水橋等預留政府辦公大樓用地,容納維港都會區遷入的政府部門;在新田科技城及新界北等地興建標誌性的文化藝術設施等。我們會密切留意國際學校學位的供求情況,在北部都會區預留土地供國際學校發展,滿足非本地家庭的教育需要;亦會落實興建三寶樹濕地保育公園,融合發展和保育。

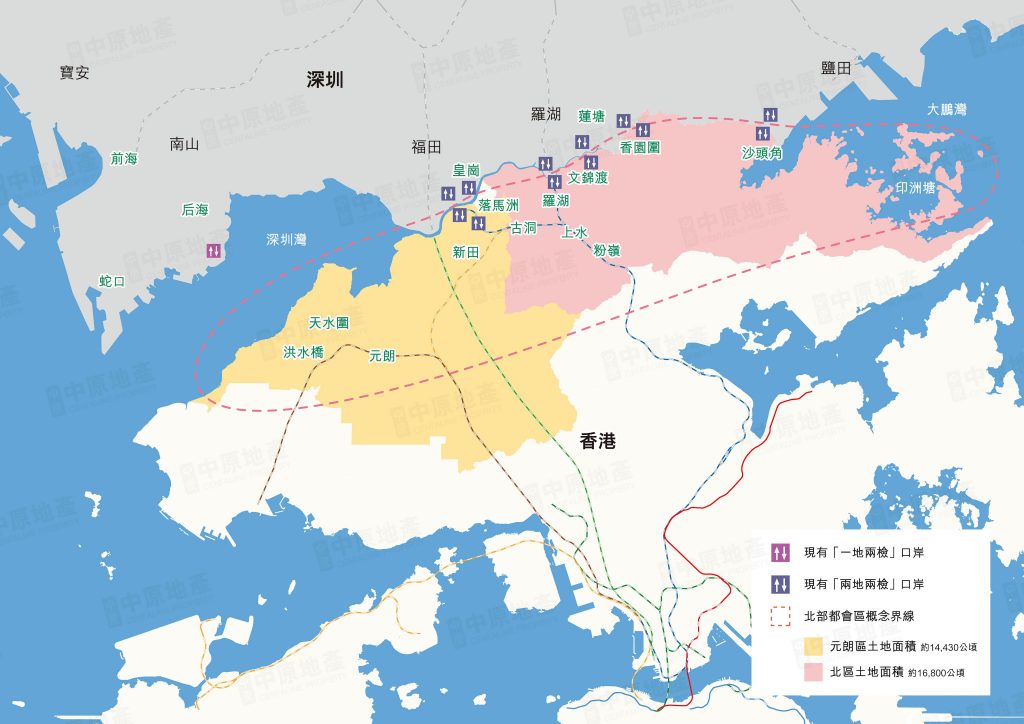

北部都會區的概念界線

- 北部經濟帶接壤深圳,包括了天水圍、元朗及粉嶺/上水等新市鎮及相鄰鄉郊地區,並有多個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐,是香港未來二十年城市建設和人口增長最活躍的地區。

- 北部經濟帶有多個跨境陸路口岸,是香港境內促進港深融合發展和聯繫大灣區最重要的地區。

- 北部都會區大概包括了元朗區和北區兩個地方行政區,陸地面積約有30,000公頃。在都會區裏,土地用途多元,佈局緊湊,居住和就業人口及企業高度聚集,可帶動鄰近地區經濟發展。當中包括:

北部都會區的概念界線 (按圖可放大)

北部都會區的鐵路發展

《發展策略》提出了多個新鐵路項目,連接洪水橋、流浮山及新田等多個新發展區,以減低區內的往來成本。除了完善新發展區的交通網絡,亦增加了港深的跨境交通基建。鐵路發展開拓了更多土地,並帶動房屋及經濟發展。

鐵路及基建發展 (按圖可放大)

| 鐵路項目重點 | 路綫或位置 |

|---|---|

| 自動捷運系統 | 尖鼻咀、流浮山、上白泥、下白泥 |

| 北環綫東延綫 | 古洞、羅湖南、文錦渡、老鼠嶺、香園圍、坪輋、打鼓嶺、皇后山、安樂 |

| 北環綫支綫 | 新田、洲頭、港深創科園(落馬洲河套區)、新皇崗口岸 |

| 港深西部鐵路 | 洪水橋、厦村、流浮山、深圳灣口岸 |

| 羅湖南站 | 現有東鐵羅湖站及上水站之間 |

政府將研究以新建本地鐵路完善擴大後的新發展區的交通網絡,同時帶動鄰近土地開拓,釋放香港北部的發展潛力。以及3個跨境鐵路項目優化、增強及添加跨境連接的交通基建及通關安排,逐步擴大港深一小時通勤網絡的動態範圍,擴大兩地的連接面。

在2022施政報告中政府提出興建中鐵綫,由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘,並設置東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個中途站,可轉乘港鐵荃灣線,以紓緩屯馬綫的載運壓力,大大縮減新界居民往返市區的交通時間。

在2023施政報告中,政府提出興建新界東北綫,提供南北走向鐵路段,由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站,打通主要發展節點。

北環綫東延綫

北環綫東延將策略性地增強古洞北新發展區的區位優勢,促進安樂村工業區功能轉型並增强其創造工作職位的能力,改善職住平衡。

現時,北環綫的主綫規劃從古洞站開始,途經新田、牛潭尾及凹頭三個中途站,最後到達錦上路站。當中古洞站將於2027年啟用。

自動捷運系統

貫通下白泥到尖鼻咀,以此帶動尖鼻咀/流浮山/白泥的沿岸發展接通港深西部鐵路沿線站點和洪水橋/厦村新發展區內已規劃的環保運輸系統 。

港深西部鐵路

港深西部鐵路連接深圳前海與洪水橋,藉此契機提升洪水橋/厦村新發展區為新界北核心商務區,並擴展至流浮山及尖鼻咀一帶,大幅度增加房屋及經濟用地,加強與前海的交通連繫。

初步估計,把流浮山及尖鼻咀一帶土地納入洪水橋/厦村新發展區範圍,可新增約 47,000至52,500個住宅單位供應。

北環綫支綫

北環綫支綫連接新田及新皇崗口岸 ,加強港方新田/落馬洲地區與深圳科創園區的交通直接聯繫。

提升港深創科園及其餘地區的整體發展潛力及對創科企業及人才的吸引力。

東鐵綫向北延伸

政府提議將東鐵綫伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸,藉此機遇,可研究在羅湖站及上水站之間設置一個新鐵路站(暫名為羅湖南站),以釋放羅湖/上水北及文錦渡一帶的發展潛力,建設商住發展的羅湖/文錦渡綜合發展樞紐,為港深緊密互動圈內的發展區居民提供更便利的轉乘交通,吸引居民選擇跨境就業。

方案可以借助羅湖鐵路貨運場等相關鐵路用地及相鄰土地進行大規模住宅及商業發展,並供應約9000至10500個住宅單位。

重點基建項目

- 屯門繞道 (研究中) — 連接屯門-赤鱲角隧道及元朗公路(近藍地)的主要幹道,落成後將有助分流屯門道路交通流量,支持屯門西及新界西北發展。預計將於2033年或之前完工。

- 十一號幹線 (研究中) — 由藍地隧道、大欖涌隧道、青龍大橋及掃管笏連接路組成的主要幹道,有望舒緩屯門公路、大欖隧道及汀九橋的負荷,縮短行車時間及增加新界西北往返市區的路線選擇。計劃同時確立建造青衣至大嶼山的連接路和擴闊元朗公路(藍地至唐人新村段)的需要,預計將不遲於2036年開通整組主要幹道。

- 北都公路 (天水圍、新田及古洞段) — 由天水圍途經新田/落馬洲發展樞紐,連接古洞北及羅湖南,提升沿路新發展區和發展樞紐的通達性,釋放其發展潛力,提升北部都會區的運輸容量。

- 北都公路 (新界北新市鎮段) — 將北都公路由粉嶺北向東伸延,接駁至沙頭角公路交匯處,打通新界北的東西脈絡。

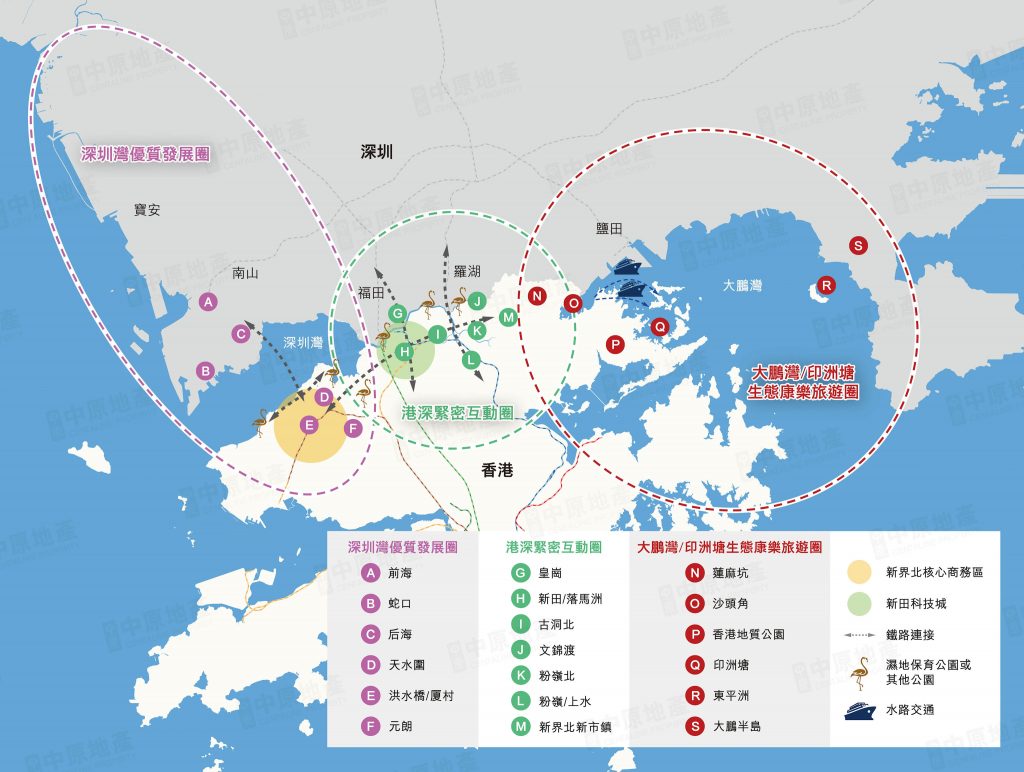

港深建雙城三圈格局

雙城三圈佈局 (按圖可放大)

.港深由西至東建設了七個陸路口岸和相連的交通基建,使兩地能跨越「兩灣一河」(深圳灣、大鵬灣、深圳河)而相互連接,已經形成了「雙城三圈」的空間格局。

.「雙城」是香港和深圳;「三圈」包括了深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈。「雙城三圈」可被視為港深接壤地帶策略性的空間結構,完整覆蓋了深圳發展最成熟及發展動力最活躍的都市核心區和深港口岸經濟帶,以及香港境內城市建設資源正在高速匯集並擁有龐大發展潛力的北部都會區。

.「雙城三圈」空間概念的確立,有利香港訂立與深圳在經濟、基建、民生和生態環境等多方面緊密合作的清晰方向,互補優勢,積極促進香港與深圳的融合發展,亦為北部都會區各個重點發展區提供了新的規劃發展方向和動力。

前海合作區擴區

.位於深圳灣優質發展圈內的洪水橋/厦村新發展區與深圳前海合作區一灣相隔,兩區各自有可觀的發展潛力。

.按最新公布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》,前海合作區總面積由14.92平方公里擴展七倍至120.56平方公里。發展目標是到2025年,初步形成具有全球競爭力的營商環境;到2035年,營商環境達到世界一流水準。

.香港可藉此契機提升洪水橋/厦村新發展區為新界北核心商務區並加强與前海的交通連繫。

延伸閱讀:

北部都會區置業良機:

北部都會區規劃會帶來甚麼優勢及機遇?

項目將香港北部經濟帶整合為北部都會區,構建成宜居宜業的新社區,料可容納約250萬人居住和提供約 650 000 個工作職位,當中包括約 150 000 個創科產業職位。

在都會區裏,由於土地用途多元且佈局緊湊,居住和就業人口及企業高度聚集,可以帶動鄰近地區經濟發展 。在未來二十年,香港北將成為城市建設和人口增長最活躍的地區。

*所有資料均以香港特區政府最後公佈為準。資料來源:北部都會區發展策略報告書 (2021年10月6日);2022施政報告 (2022年10月19日);2023施政報告 (2023年10月25日);北部都會區行動綱領 (2023年10月30日)