香港新亚研究所:甚矣,吾衰也

1949年10月10日的晚上,香港九龙华南中学三楼一个小教室里坐了三十几个学生。教室里还有几个位置空着,是留给老师们的。桌上陈列着少许茶点,每人面前放着一只茶杯..

成立60年后陷停办危机

系钱穆创办

曾为海外文史哲研究重镇

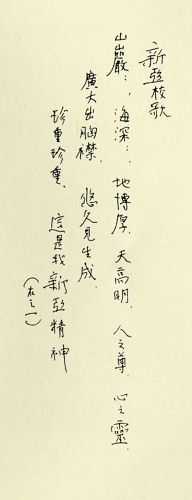

钱穆所作新亚校歌手稿

1949年10月10日的晚上,香港九龙华南中学三楼一个小教室里坐了三十几个学生。教室里还有几个位置空着,是留给老师们的。桌上陈列着少许茶点,每人面前放着一只茶杯。

这些学生心绪不宁,满心忧虑。他们不少人刚只身从中国内地来到香港,身文分文,生活都已陷入困顿。

老师们来了。来者包括时年54岁的著名历史学家钱穆,他也是这所靠租借3个教室临时组建的学校的校长和主要创办者。除了钱穆,进来的还有经济学家张丕介、政治学者崔书琴、中国文学家刘尚义等,本来还包括当天未能出席的哲学家唐君毅。

没有音乐,没有唱歌,没有旗帜,没有任何仪式,简单得出人意料,一所学校就成立了。这所初名亚洲文商学院的学校只在该地存在了约半年时间,来年3月搬到了桂林街,并逐步成长为蜚声海内外的新亚书院。

1953年,新亚书院创办新亚研究所。1963年,香港政府选定新亚、崇基、联合三书院组建香港中文大学。1974年,受中文大学改制影响,新亚研究所脱离中文大学,在台湾教育行政部门注册立案。创立至今,新亚研究所走过一甲子,从初创时的“明星”师资阵容,到如今难以为继,被资助方台湾教育行政部门建议停办。曾经的中国文化的学术重镇,如孔子所言,“甚矣!吾衰也。”

“偶然的无中生有”

唐君毅常讲,新亚书院的创办是一个“偶然的无中生有”。

1949年4月,渡江战役在即。时任江南大学文学院院长的钱穆与江南大学同事唐君毅应广州华侨大学校长的邀请,赴广州讲学。到达广州不久,中国人民解放军即解放南京、上海等地,南京国民政府大部分机关迁往广州,组成“战时内阁”。

在广州期间,钱穆遇见了老朋友、浙江大学教授张其昀。张向钱表达了自己想到香港创办一所学校的意愿,已约谢幼伟、崔书琴等3人,并力邀钱穆加入。

钱穆接受了张的邀请,于1949年6月赴港,与已经抵港的谢幼伟、崔书琴等人共同筹办学校。不久之后,张、谢二人另谋他职,钱穆又邀请同来香港的唐君毅、张丕介等人加入,最终促成了新亚书院的创办。

新亚毕业生、著名文史学者余英时在《新亚精神与中国文化》一文中称,“1949年新亚书院的创建是历史的偶然,但同时也涵蕴了一种潜在的必然。”

在上海大学历史系教授陈勇看来,这一种潜在的必然是指这一批北来的学人具有强烈的忧患意识和文化担当意识,他们原本在内地从事教育工作,素有承传和弘扬中国文化的宏愿,来到香港,以香港作为传播和复兴中国文化的基地,希望中国文化能“在这块殖民地上灵根自植”。

草创时期的新亚书院确实如其校歌中所唱的那样“手空空,无一物”。改名后的新亚书院开学两个月后,其主要资助人王岳峰的企业受到致命打击,无法继续支持新亚,新亚随即陷入极度困难中。

新亚当时从学生中收取到的学费,只占书院总开支的两成不到,远不足够,只好如其总务长张丕介教授所形容的,仿效武训行乞办学的精神,四处张罗。曾亲眼目睹新亚创办全过程的徐复观在一篇回忆钱穆的文章中这样写道:“新亚书院之创立,盖有类于乞食团、托钵僧,创办者日则讲授奔走,夜则借宿于某一中学课室。俟其夜课毕,则拼桌椅以寝;晨光初动,又仓皇将桌椅复原位,以应其早课之需。”

只是到了1953年之后,美国雅礼协会、亚洲基金会和美国哈佛燕京学社纷纷支持新亚办学,香港各界也注意到了新亚的办学理想和宏愿,新亚才开始摆脱随时可能停办的命运,并逐步走上正轨。

创建研究所

早在创立新亚书院初期,钱穆等人就预想设立一个“旨在培养中国文史专才暨大学师资”的研究所。由于经济的困顿,这一计划直到新亚书院经济状况稍有好转的1953年才正式付诸实行。

据钱穆所著《新亚书院创办简史》记载,当时美国亚洲基金会愿意资助新亚书院,钱穆对该基金会香港代表艾维表示:“余意不仅在办一学校,实欲提倡新学术,培养新人才,以供他日还大陆之用。故今学校虽稍具雏形,余心极欲再办一研究所。此非好高骛远,实感迫切所需。”

艾维深以为然,并承诺“愿出力以待他日新机会之不断来临”。在亚洲基金会的帮助下,新亚研究所在九龙太子道租用了一层房屋,供“新亚及校外大学毕业后有志续求进修者数人之用”,一个研究所的雏形在1953年的秋天总算立起来了。

钱穆亲自兼任所长,参加研究的教授有余协中、张丕介、唐君毅三位。当年毕业的四名新亚学院学生先行入所,即余英时、余时杰、唐端正、列航飞。

亚洲基金会的支持时间非常短,其后不久,艾维离开香港后,资助就断了,但是新亚研究所并未停止运作。当时新亚所所招的研究生不需要经过考试,面谈即可,或留一至二年,或长留研究所,各人做各人的研究。

到1955年,美国哈佛燕京学社资助新亚研究所,新亚所才正式考试招生,开课授业,成为正式培养研究生之研究所。

中大改制,新亚所出走

1956年10月,由美国福特基金会捐款,香港政府拨地,新亚书院在九龙农圃道的新校舍落成。1959年,新亚书院已拥有8系1所,在校生500多名,办学成绩卓著,闻名全港。1963年,香港政府选定新亚、崇基、联合三书院组建香港中文大学,新亚书院成为中大当时的三个基本学院之一。

当时,新亚书院办学成绩优异,最被港英政府看重,在合并之前,新亚所提的各项条件,港英政府都予以接受。

在新亚书院所提的诸条件中,钱穆等人坚持新亚一定要办新亚研究所,也随书院一起进入中大,成为书院附属机构,经费列入预算。这一条件被负责谈判的港英政府代表团接受。

1970年,香港中文大学自行创办研究院,新亚研究所不再具有招收研究生的资格,改为招募研究助理学习员。

1972年6月,新亚书院沙田校舍相继竣工,到1973年7月,余英时自美国返港接任新亚书院校长职位后,书院师生正式由农圃道校区迁往沙田。

新亚学院校友、香港中文大学教育学院教授刘国强在《新亚书院简史》一文中这样写道,新亚与其他香港中文大学书院之间的接触和交流更加频繁,但同时也引发一些对于书院无法保持其教育理想及独立性的忧虑。

这一忧虑在1974年达到最高潮。当年2月,香港中文大学成立教育方针与大学组织工作小组,研究中大改制。工作小组其后陆续公布《初步报告书》和《总结报告书》,其主要内容是建议通过“学系整合”原则合并改组包括新亚在内的各基本书院,建议把财政、行政、招生、聘任等权力集中大学本部,“联邦制”名存实亡。由于这种安排可能破坏大学成员书院原有职能,新亚方面先后发表专文或声明予以反对,重审书院联合制度的重要性,争取保留成员书院作为独立个体。

不过,1976年12月,《香港中文大学法案》在香港立法局会议上获得通过,当时的9位新亚书院董事会成员一致认为此举严重损害大学主权及书院之教育优点,决定集体辞职作出抗议。

自1974年起,新亚研究所就已不再接受中大经费补助,中大也不再承认新亚研究所毕业生的学位。其后,新亚书院董事会决议,新亚所脱离中大,在台湾教育行政部门注册立案,并恢复独立招收硕士研究生。

自此,钱穆先生等人创办的新亚教育事业也“花开两朵,各表一枝”:一朵留在了香港中文大学,丧失了独立办学权限;一朵搬回了新亚农圃院老校区,重新起步。起码从管理权属上讲,这两个机构已经只是共用一个名称罢了。

1972届新亚所毕业生、今年8月31日卸任的新亚研究所所长廖伯源说,因为改制一事,时任院长和中大副校长的余英时夹在了中大校方和新亚老先生们之间,闹得很不愉快,做了两年院长就返回美国了。2003年6月,岭南大学历史系助理教授周爱灵曾赴美国访问过余英时,余英时回答说,他相信行政精简化能让新亚有更多的资源,在书院与社区整体中推广中华文化教育。

“对他来说,最重要的,是发展更多的资源能力去传扬中国知识文化研究,而不是去保存任何特别的教育形式。”周爱灵说,这也导致了新亚董事会与新一代领导者对书院传统的意见分歧。

廖伯源记得非常清楚,余英时曾在长达十几年的时间位列《新亚研究所概况》毕业生名录的第一名,后来余跟新亚所的工作人员要求把自己的名字去掉了。

1953年,余英时从新亚书院毕业后就进了刚刚筹办的新亚研究所做研究生。当时只有四个研究生,余英时后来得到了美国哈佛燕京学社的奖学金得以赴美留学,没有从新亚所毕业。

廖解释说,1973年至1975年,余英时回港担任新亚书院院长和香港中文大学副校长,因为中大改制的事情和新亚所闹得很不愉快,就有了将自己名字从毕业生名录中删掉之举,也可见这件事情对他的伤害至深。

从辉煌到危机

独立办学之初,新亚研究所师资阵容非常强大。1955年,新亚研究所正式招生时,初期导师由钱穆、唐君毅、牟润孙、潘重规等人担任,1962年,新亚所增设东南亚研究室,聘请东南亚史地学家陈荆和主持,之后又增加了严耕望、全汉升、牟宗三、徐复观等知名学者担任导师。

1974年独立办学时,钱穆已离港赴台,隐居台北,但其当初所聘之名师则多仍在新亚研究所,不少著名学者已经从香港中文大学退休,可以全身心地投入到新亚研究所的工作中来。廖伯源评价,唐君毅、牟宗三为20世纪中国哲学大师,其对中国哲学之诠释与论证,至今为学者所宗述,徐复观治先秦两汉思想史,鞭辟入里,论多原创,胜义纷陈,亦为大师,“此三先生皆当代新儒家之代表人物,新亚研究所更被学者视作其时当代新儒家之最大堡垒”。

除了唐、牟、徐三人,严耕望治中国政治制度史与历史地理,全汉升治经济史,皆为一时专业史家。潘重规是国学大师黄侃的女婿,传黄氏文字声韵训诂之学,又治敦煌学与红楼梦研究。这些新亚先师皆为当时其所治学科的执牛耳之人,因钱穆的聘请,先后集中于新亚研究所。

在1990年之前的30多年之中,新亚研究所一直为海外中国文史哲学术之重镇,也是港台新儒家弘扬中国文化的主要基地。

等到这些新亚先师纷纷故去后,新亚所慢慢陷入困顿。

1974年,新亚研究所退出中大之后,其学历已经不能得到香港政府的承认,只好在台湾的教育行政部门备案注册,台湾方面准许新亚所继续招收硕士研究生,每年给出的名额是24人。到1981年,台湾又批准新亚所每年招考5名博士研究生。与此同时,台湾方面每年也给新亚所提供一点资助,最多的一年达200多万港元。

1997年之后,这一资助逐年减少,到2003年民进党执政时期减为零,之后再也没有恢复。

近10年来,新亚研究所硕士研究生几乎没有招满过,好的时候八九人,2012年最少,只有两人,博士班每年都能招满。博士每年的学费是4.5万港元,连交两年,之后每个月交1000港元直至毕业。自2003年之后,新亚所每年亏损20万至30万港元,完全依靠新亚教育文化基金会补足才得以勉强维持。

2011年7月,刚从台湾“中央研究院”史语所退休的廖伯源就任新亚研究所所长。两个月之后,他回到台湾去拜会台湾教育行政部门“高教司”的正副司长。廖陈情说,“我们也不指望你们再资助我们,是否可以给我们多增加几个博士研究生的名额,我们多招一些学生,多收一些学费以自救。”

接待廖的司长没说话,副司长说:“现在你们这么困难,也招不到好学生了,你们要不要考虑停办呢?”副司长还叮嘱廖,“你们还不能马上停办,如果你们停办,要提前几年停止招生,等到所有学生都毕业了之后再停办,不能一下子停掉。”

自1974年独立办学起,新亚所的师资即以兼职为主,极少专职教师。廖伯源赴任前一个学年,新亚所一共开了22门课。廖认为,新亚所学生这么少,开这么多门课显然太多了,他就砍掉了一些课程,为了安抚授课老师的情绪,他也承诺和老师的兼课聘约可以签两年。实际上,每门课每周上一课,每次2个小时,老师们的钟点费每个月只有2000港元,每次课500港元不到,寒暑假就没有钟点费了。

这样的一番调整之后,新亚所的亏损从2010年至2011学年度的40多万元减少到了去年的15万港元。

办学经费还只是新亚所面临的困境之一。“一个学校最要命的还不是经济,关键是找不到好的学生。”廖伯源说,“我跟校友讲,如果有一天我们不招生了,但我们的学报正常出版,定期举办一些演讲,这样来表示我们研究所的存在。”

更迫在眉睫的问题是新亚所图书的保存问题。

1974年,新亚所与香港中文大学新亚书院分离时,原新亚书院图书馆所藏凡盖新亚研究所藏书章的书籍杂志,都随新亚所留在农圃道校区。根据李启文整理的《新亚研究所图书馆简介》,目前新亚所图书馆藏书总册数约13万册,以文、史、哲书籍为收藏重点,其中线装书5万余册,不少是馆藏珍本。

刘国强说,由于经费不足,图书馆的冷气很费电,也不常开了,这样藏书就要生蛀虫。刘指出,这是一个很大的问题,包括他在内的新亚所管理委员会近期就要解决这一困难。

在刘国强看来,要解决目前新亚所的困境,有两个办法:一、加大招生宣传;二、呼吁校友捐款。

不过,另外一个事实是,新亚所自1953年创办以来,一直以培养文史哲高级研究人才为最高志向,其毕业生大多也都从事人文学科的教育与科研工作,校友中经商致富者少,这是该所与其他大学毕业生大不相同的地方。

与之对应的是,香港中文大学新亚书院校园内的捐款墙上镌刻着长长的捐款者姓名及捐款数额,凡是捐款超过10000港元的人都能够留名其上。

60周年办不起一场像样的研讨会

2013年是新亚研究所成立60周年,新亚所却办不起一场稍微像样一点的学术研讨会了。

限于日渐紧促的经费,按照廖伯源最初的设想,就“北学南移”的题目,在本校演讲厅内举办若干场演讲及座谈会,讲员和听众均以新亚所校友为主,“一分钱都不用花”。

廖将他的想法与新亚校友和学界同仁沟通,台湾“中央大学”中文系和香港树仁大学表达了合办研讨会的意向。按照三方的约定,“中央大学”负责资助该校中文系和哲学系十余位来港参加学术会议学者的旅费和住宿费,并负责打印与会者递交的论文费用;树仁大学提供会议场地和外地学者的住宿客房。

新亚研究所则负责出版上、下两册《新亚学报》年刊,作为60周年纪念特刊。廖伯源说,《新亚学报》之前每年出版一本,大概需要5万港元,今年出了上、下两册,使得新亚所今年的亏损可能要从去年的15万港元升至20万港元左右。

在多方努力之下,经过一年半时间的筹备,一场数十位人文学者参加的学术研讨会终于在今年8月底成功举办,与会学者均自行担负来港旅费。

华中科技大学哲学系青年学者廖晓炜博士也参加了这场纪念新亚所60周年的学术研讨会。面对众多新亚校友,廖晓炜说,自1980年代末开始,中国内地年轻的人文学者已经在广泛阅读钱、唐、牟、徐等新亚先师们的著作,现在他们的书在内地也卖得非常好。

在纪念新亚创校30周年时,做过新亚书院院长的金耀基曾深情并茂地发表演讲说:“新亚不是一间普通的学校,她是一间有崇高的教育理想与文化意识的学府。新亚是由一批具有忧患意识的学人,在忧患的时代中建立起来的。忧患意识不止是由当时风雨交集的困乏而来,而毋宁是由一种要对中国和人类文化加以承载的责任感而来。……事实上,新亚成长的历史,就是她的理想越来越受到更多人欣赏接受的历史。”

(本文写作参考了周爱灵《花果飘零:冷战时期殖民地的新亚书院》、苏庆彬《七十杂忆:从香港沦陷到新亚书院的岁月》、陈勇《钱穆与港台新儒家交往述略》等著作或论文,并感谢新亚研究所同仁廖伯源、刘国强、吴明等老师接受采访并提供资料。)![]()

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

64620

1林志玲求墨宝 陈凯歌挥毫写“一枝红杏 -

42654

2曝柴静关系已调离央视新闻中心 旧同事 -

37237

3人体艺术:从被禁止到被围观 -

28599

4老战友谈王朔:在新兵连曾以“神侃”天 -

21714

5李泽厚5月将在华东师范开设“桑德尔式 -

19652

6作家李翊云推新作 曾称莫言某作品“像 -

15979

7独特而温暖的画作 -

8591

8刘益谦举证功甫帖为真 称上博专家挑起

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立