Les gens savent qu’en haut de l’escalier, ils trouveront une chambre propre et un lit confortable, qu’en appuyant sur un bouton, ils obtiendront le service dont ils ont besoin et que ce qu’ils mangeront ne les rendra pas malades le lendemain. Hilton peut vraiment être appelé le saint patron du touriste. « Au début des années 1960, à l’aube du tourisme de masse, le magazine américain « Town & Country » n’a pas de mots assez élogieux pour décrire les hôtels fondés un peu plus de quarante ans plus tôt par Conrad Hilton et qui, depuis 1935, portent son nom.

Curieusement, l’homme dont le nom est aujourd’hui synonyme d’hôtellerie de haut niveau a longtemps rêvé d’être banquier, ne se lançant dans le métier qui devait faire sa fortune que par hasard et au terme de plusieurs efforts infructueux pour assouvir sa passion pour la finance. Son errance professionnelle rappelle à bien des égards celle de son père, Gus Hilton. Descendant d’une famille venue jadis de Norvège, ce géant de près de deux mètres avait sillonné une grande partie des Etats-Unis dans les années 1880, vivant de petits boulots et de commerces itinérants, avant de poser ses valises à San Antonio, au Nouveau-Mexique.

Lorsque Conrad Hilton naît le jour de Noël 1887, deuxième enfant d’une famille qui en comptera sept, Gus Hilton est, depuis deux ans, marié à Mary Laufersweiler et tient le principal commerce de cette petite ville dont la prospérité repose sur l’exploitation des mines de charbon. Gus Hilton a d’ailleurs vite fait d’investir une grosse partie de ses économies dans des mines qu’il revendra en 1904 avec une confortable plus-value. Cette année-là, avec un patrimoine de l’ordre de 100.000 dollars, c’est l’un des hommes les plus riches de San Antonio. Conrad Hilton restera toujours très attaché à son père. Tout comme il sera durablement marqué par sa mère, une femme pieuse qui lui inculquera une foi ardente. C’est elle qui, au lendemain du bref mais violent krach de 1907 qui ruine en un jour son mari, décide ce dernier, après une longue matinée de prières, à transformer en hôtel la belle demeure familiale. L’inspiration divine se révèle payante : en l’espace de deux ans à peine, Gus Hilton a reconstitué sa fortune et réinvesti dans le commerce.

En ce début de XXe siècle, Conrad Hilton, lui, se cherche une vocation. Aider son père Gus dans ses affaires ? L’idée ne le tente guère. La politique ? Conrad s’y essaie en 1912 en se faisant élire à la première législature de l’Etat du Nouveau-Mexique avant d’y renoncer, dégoûté par les « bavardages des politiciens ». En 1913, après avoir pris l’avis de sa mère qui lui a conseillé de « s’en remettre à Dieu », il croit enfin avoir trouvé sa vocation : il sera banquier. En septembre 1913, avec 30.000 dollars et une vingtaine d’associés, il crée à San Antonio la Banque de l’Etat du Nouveau-Mexique. Le nom est pompeux mais l’établissement bien modeste qui, en trois ans, ne parvient à recueillir que 135.000 dollars de dépôts. Si bien qu’en 1917, lorsque les Etats-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne, Conrad Hilton n’hésite pas : il vend la banque, s’engage comme lieutenant et part en France. Lorsqu’il en revient deux ans plus tard sans avoir tiré un seul coup de fusil, son père est mort et sa foi dans la banque toujours aussi intacte.

Commence alors une errance de six mois au cours desquels Conrad Hilton fait le tour des principales villes du Texas pour y acheter une petite banque. Au soir de l’une de ces tournées, alors qu’il recherche, dans la ville de Cisco, un endroit où passer la nuit, il pousse par hasard la porte de l’hôtel Mobley. Le spectacle qu’il découvre le saisit de stupeur. « Une centaine de personnes faisaient la queue devant le comptoir, attendant que le propriétaire du lieu, un homme sans âge et à la face de granit, leur attribue une chambre, devait-il raconter plus tard. Toutes les six heures, pas une minute de plus, les chambres étaient libérées et un nouveau contingent de cent dormeurs montaient aux étages pour prendre la relève. La prochaine fournée devait avoir lieu deux heures plus tard. » Incapable d’attendre, Conrad Hilton engage la conversation avec « l’homme à la face de granit » qui lui avoue sa lassitude d’avoir à gérer une pareille affaire. Conrad Hilton sent-il que ce business peut lui rapporter gros ? Agit-il sous le coup de la lassitude après ces mois passés à sillonner le Texas ? Toujours est-il que, le soir même, il propose au propriétaire de l’hôtel de lui racheter son établissement pour 40.000 dollars. Proposition aussitôt acceptée. En ce mois de juin 1919, l’apprenti banquier se retrouve ainsi propriétaire d’un hôtel sans l’avoir vraiment cherché…

L’acquisition de l’hôtel Mobley de Cisco est le point de départ d’une formidable aventure qui, en l’espace de quelques années, va révolutionner l’industrie hôtelière. Depuis des lustres, le secteur est constitué de palaces luxueux, à l’image du Waldorf-Astoria de New York, et d’une multitude d’établissements plus ou moins crasseux et plus ou moins confortables dont les exploitants n’ont qu’une idée très vague de la notion de clients. Nouveau venu dans un métier qu’il ne connaît pas, Conrad Hilton sent que l’avenir est au service et que les exigences des clients en la matière ne cesseront d’augmenter. Rompant avec les usages en vigueur, il innove de trois manières différentes. D’abord en donnant corps à la notion de chaîne d’établissements strictement normalisés, inconnue jusqu’ici. Ensuite, en privilégiant le confort et le service. Enfin, en imposant des méthodes de gestion très rigoureuses, notamment l’analyse détaillée des coûts par poste et le bilan mensuel de chaque établissement.

Au début des années 1930, l’entrepreneur est déjà à la tête d’une vingtaine d’établissements implantés du nord au sud des Etats-Unis et de l’Atlantique au Pacifique. Quelques pépites s’y ajouteront plus tard, comme le Palmer House de Chicago ou le Sir Francis Drake de San Francisco, contribuant à tirer la chaîne vers l’hôtellerie haut de gamme. Si tous ces hôtels n’ont pas la même architecture, tous en revanche ont été refaits de manière à atteindre un même niveau de confort et de services : salles de bains et toilettes individuelles, climatisation et téléphone dans les chambres, décoration soignée, repas de qualité, service impeccable et disponible nuit et jour, etc. Ce niveau de qualité est notamment assuré par une standardisation poussée à son maximum qui, si elle contribue à réduire les coûts, permet également au client de dormir dans une chambre dont la décoration et la literie sont identiques d’un bout à l’autre des Etats-Unis. Dès 1920, Conrad Hilton formalise sa philosophie en matière de gestion des ressources humaines en ayant recours au concept d’« esprit de corps », ensemble de règles et de comportements auxquels le personnel doit se conformer. « Pensez à sourire ! », « Nettoyez les chambres chaque jour ! », « Changez régulièrement le savon et les serviettes ! », « Faites du hall d’entrée un lieu accueillant et chaleureux ! »… Jugées banales ou naïves aujourd’hui, ces règles sont alors nouvelles et contribuent à fidéliser les premières générations de clients. En 1935, après avoir manqué d’être ruiné par le krach de 1929 – il a même dû, pour éviter la faillite, vendre tous ses hôtels à une chaîne concurrente avant de les racheter peu après –, Conrad Hilton se sent suffisamment assuré pour donner son nom à tous ses établissements qui, jusque-là, avaient conservé leur raison sociale d’origine. On ne parlera plus désormais que des hôtels Hilton.

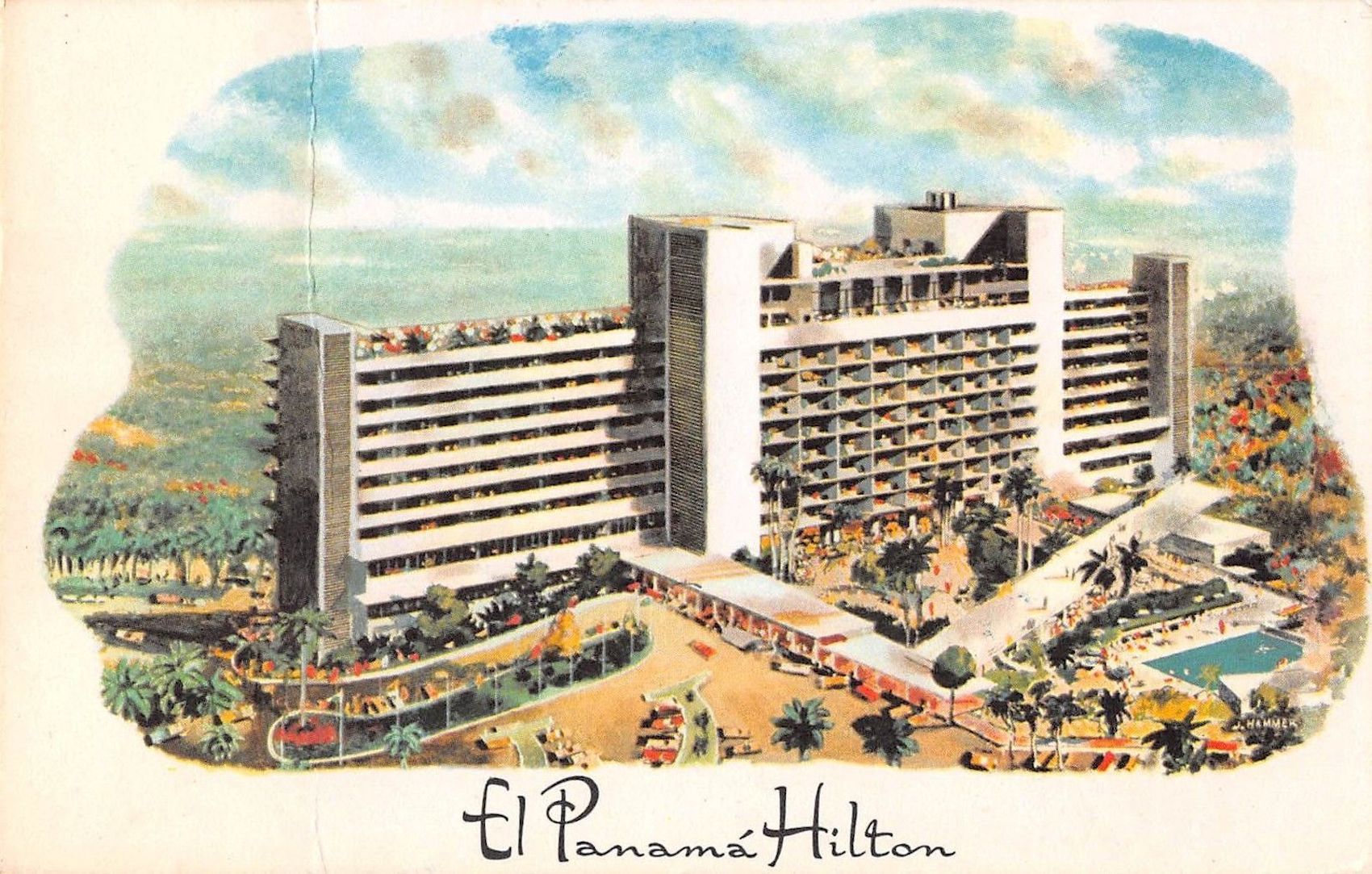

A partir des années 1950, sur fond d’internationalisation des échanges et de développement du tourisme de masse, Conrad Hilton exporte sa formule hors des Etats-Unis. Les recettes qui ont fait le succès de la chaîne de New York à Dallas susciteront le même engouement à l’étranger. A Mexico, à Istanbul, à Madrid, partout dans le monde, le nom Hilton – première marque dans le secteur de l’hôtellerie à se déployer à l’échelle mondiale – véhicule une certaine idée de l’Amérique et de ses valeurs. Conrad Hilton est un militant. Pour le fondateur de la chaîne, les hôtels ne doivent en effet pas être de simples lieux d’hébergement pour les touristes et les voyageurs. A ses établissements, il assigne une autre mission : contribuer au développement de l’économie de marché à travers le monde. « La paix dans le monde à travers l’internationalisation du commerce et des voyages » : le slogan du groupe dans les années 1950 et 1960 résume à lui seul la philosophie de son patron. Profondément patriote, violemment anticommuniste, convaincu de la supériorité du modèle américain, ce fidèle du Parti républicain estime que ses hôtels ont un rôle de premier plan à jouer au service de la liberté et du bonheur des peuples. « Nous avons le devoir de montrer au monde une image généreuse de l’Amérique, celle d’un grand frère et d’un ami », dira-t-il lors d’une conférence. A ses yeux, les hôtels Hilton sont l’un des nombreux visages, le plus riant et le plus attrayant sans nul doute, que doit prendre l’Amérique dans ses rapports avec le reste du monde. Dotée dès le départ d’une somme de 10 millions de dollars, la fondation que l’entrepreneur crée en 1944 pour la construction d’écoles et d’hôpitaux dans le monde répond au même objectif.

Curieusement, cet homme à la piété exemplaire et dont la générosité ne sera jamais prise en défaut aura eu une vie privée plutôt agitée. Marié en 1933, divorcé deux ans plus tard, Conrad Hilton épouse en 1942 l’actrice Zsa Zsa Gabor, qu’il a rencontrée en Californie où il s’est installé et d’où il gère ses affaires. Le mariage dure cinq ans à peine et se solde par un nouveau divorce. Il faut dire que tout oppose Conrad Hilton et son épouse ! Dans son livre « Be My Guest », l’entrepreneur a laissé une description savoureuse de l’emploi du temps de Zsa Zsa Gabor. « A 10 heures chaque matin, Zsa Zsa s’asseyait à sa table de toilette et sortait tous ses pots de maquillage. Naïvement, je lui demandais alors : « Que fais-tu ? » Et elle me répondait : « Je suis en train de m’habiller pour le déjeuner. » A 14 heures, je la retrouvais à nouveau devant sa table de toilette et à nouveau je lui demandais ce qu’elle était en train de faire. « Je suis en train de m’habiller pour le thé », me disait-elle. A 18 heures, elle était à nouveau devant ses pots de maquillage et à la question rituelle que je luis posais, elle me répondait : « Je suis en train de m’habiller pour le dîner. » Ainsi s’écoulaient, parfaitement vaines, les journées de celle qui était ma femme. « Lassé des caprices de Zsa Zsa Gabor, Conrad Hilton demande le divorce en 1947. En 1977, alors âgé de quatre-vingt-neuf ans, il se mariera une troisième fois avec l’une de ses collaboratrices, embauchée en 1930 et de vingt ans sa cadette. Son fils, Conrad Jr, qu’il avait eu de son premier mariage, succombera à son tour aux sirènes d’Hollywood et deviendra, en 1951, le premier mari d’Elizabeth Taylor.

A sa mort, en 1979, Conrad Hilton lègue à sa fondation la totalité de ses parts dans la chaîne qu’il détient et qui compte alors une centaine d’hôtels dans le monde. Il faudra des années et un procès pour que son fils et successeur, William Barron Hilton, qui présidera le conseil d’administration du groupe jusqu’en 2007, se voit enfin reconnaître la pleine propriété des actions. Le groupe restera propriété de la famille fondatrice jusqu’en 2007, date à laquelle il est racheté par la banque d’investissements Blackstone. En mai 2018, celle-ci a annoncé son intention de céder sa participation. Forte aujourd’hui de près de 5200 hôtels, la chaîne continue toujours, cependant, de se référer à la philosophie de son fondateur…