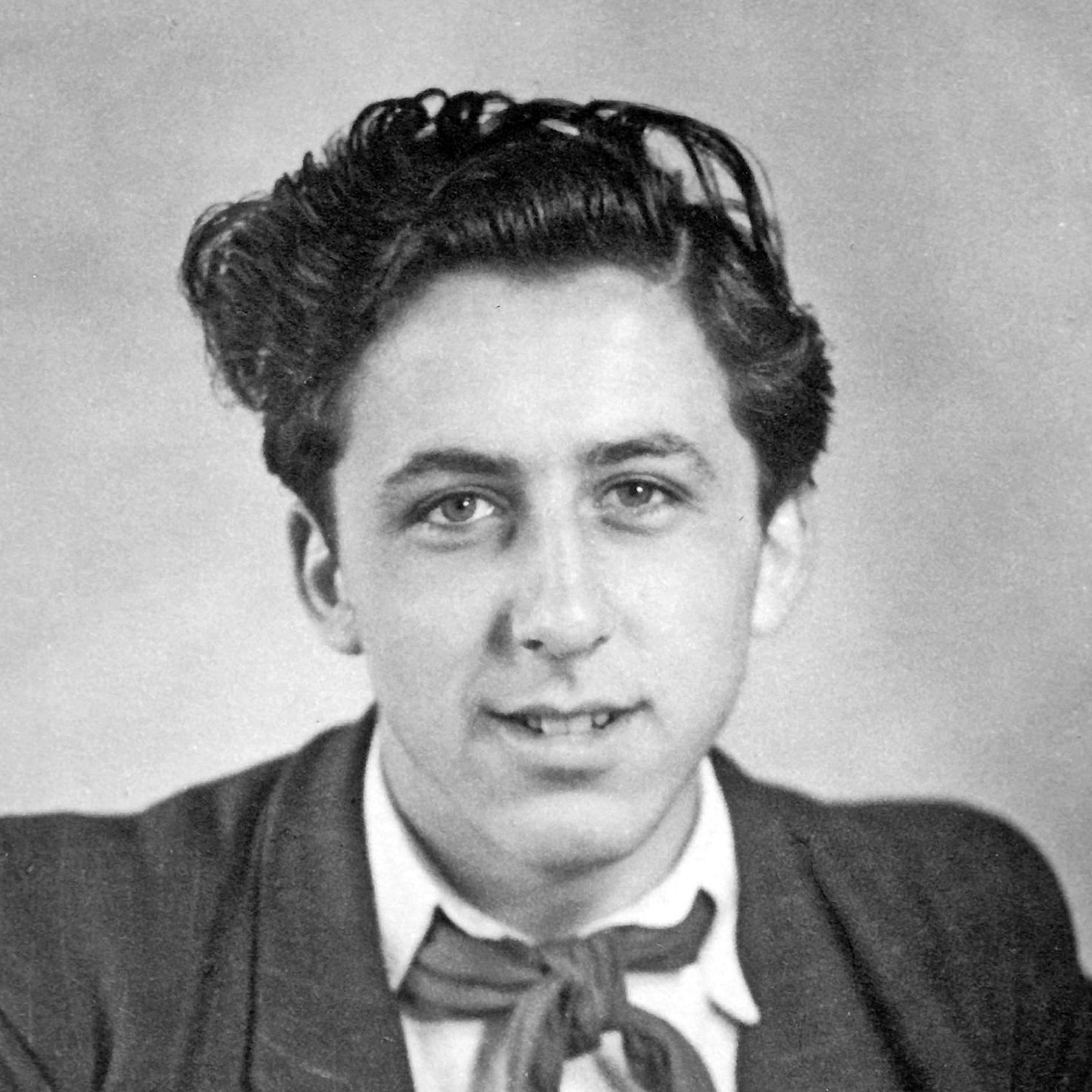

Wenn einer Memoiren schreibt, zumal einer, der über Jahre im engsten Machtzirkel eines Landes saß, dann darf das Publikum erwarten, dass ein paar Geheimnisse gelüftet werden – einige Häppchen Privates, über Freund- und Feindschaften, Politkrimi-Episoden. Das gibt es alles auch im soeben erschienenen Band zwei der Erinnerungen von Egon Krenz. Nicht gerade marktschreierisch lautet der weitläufige Titel „Gestaltung und Veränderung“. Auf Extra-Spektakel legt es Egon Krenz offenbar nicht an.

Das Buch beginnt mit seinem Aufstieg an die Spitze der Freien Deutschen Jugend (FDJ) 1974 und endet schon fast tumultuös zu Beginn des Wendejahres 1989. Man darf aus seiner Position als Politbüromitglied heraus vermuten, dass er viel zu erzählen hat – und Antworten bietet auf manche Fragen, die die eigene Biografie unmittelbar betreffen. Zum Beispiel: Wo liegen die Ursachen für das sang- und klanglose Implodieren der DDR?

Wie war es möglich, dass ein starres System alter Männer bis zum Ende stabil blieb und den Niedergang nicht nur akzeptierte, sondern organisierte? Welche Rolle spielte Erich Honecker dabei? Auf 446 durchaus spannenden Seiten bietet der Autor, inzwischen 86, abgeklärt und auch einsichtsvoll-selbstkritisch für Zeitgenossen wie die Autorin (Jahrgang 1956) eine Art Zeitleiste für wichtige Phasen des eigenen Lebens.

Zunächst seien einige spezielle Geheimnisse angeführt, die die Boulevardzeitungen immer wieder einmal mächtig bewegten. Zum Beispiel die aus Erich Honeckers Tafelrunde in der siebenten Etage des ZK-Gebäudes, wo sich um 13 Uhr die Politbüromitglieder, also auch Egon Krenz, an einem reservierten Tisch zum zwanglosen Mittagessen trafen: Der Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende aß am liebsten Makkaroni mit Schinken. Häufig wählte er auch Bratwurst mit Kartoffelbrei, Rippchen und Kassler. Das Deftig-Bodenständige entsprach den Vorlieben des Jüngsten in der Runde – außer Kassler, das mochte der Pommer nicht. Jeder zahlte für sich die moderaten Preise. In der sechsten Etage, in der Mitarbeiterkantine, war es noch mal günstiger.

Ein Schlaglicht auf Schabowski

Bei der Tafelrunde wurde es gelegentlich privat, und Krenz berichtet, wie sich ein Teilnehmer Tag für Tag mithilfe eines „perfekt entwickelten Nachrichtensystems“ eine günstige Position sicherte: Sobald der Chef zum Essen schritt, informierten „instruierte Posten“ Günter Schabowski, Parteichef von Berlin, der dann „alles stehen und liegen ließ“, meist Honecker noch einholte, mit ihm zusammen den Speisesaal betrat und bei Tisch wissen ließ, „wie groß das Vertrauen der Berliner zum Generalsekretär“ sei und „wie schlecht sie über Gorbatschow dachten“. Honecker gefiel das.

Meistgelesene Artikel

Noch etwas aus dieser Güteklasse? Man liest, wer mit wem Kaffee trank, wie Krenz den Devisen-Guru Alexander Schalck-Golodkowski kennenlernte und Zugang zu dessen geheimen, nicht einmal dem Politbüro bekannten Zahlen erhielt, wie die Nachbarschaft im geheimnisumwitterten Politbürodorf Wandlitz funktionierte (bzw. nicht) – Krenz hatte es in seiner Plattenbauwohnung in Köpenick „geräumiger“ gefunden. Zu erfahren ist, wie der Auftritt Udo Lindenbergs im Palast der Republik zustande kam. Dazu eine nette Anekdote: Krenz hatte auf Honeckers Frage, was das denn dieser Lindenberg für einer sei, geantwortet: „Er nennt dich ,Honni‘ und ,Oberindianer‘“. Worauf Honecker bemerkte: „Ach, das ist ja lustig. Deshalb sagt mein Enkel jetzt manchmal ,Honni‘ zu mir.“

Zwei Beispiele aus dem Promi-Nähkästchen: 1985 vertraute Honecker Krenz an, das Nobelpreiskomitee habe angefragt, ob die DDR Christa Wolf zur Entgegennahme des Literaturnobelpreises ausreisen lassen würde. „Großartige Sache“, sagte Krenz, und Honecker sah es ebenso, jedoch: „Ich hätte Nein sagen sollen, dann wäre ihr der Preis wahrscheinlich sicher gewesen.“ Die Klärung der Frage, wie Katarina Witt eine Karriere als Profisportlerin möglich wurde, korrigiert manch fehlgeleiteten Eindruck.

Nun aber zum Eigentlichen: Wenige standen Erich Honecker, dem fraglos mächtigsten Mann der DDR, jahrelang näher als Egon Krenz. Der Jüngere hat den Erfahrenen, den Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, der wegen seiner Überzeugungen jahrelang im Zuchthaus gesessen hatte, verehrt und als Förderer erlebt. Kein Wunder, dass sich das Buch in weiten Teilen um Honecker dreht. Krenz war ihm bis fast zum Schluss in nahezu bedingungsloser Loyalität zugetan und ringt gerade deshalb mit seinem historischen Urteil über die Figur.

Folgt man der Darstellung des Autors, wurde er selbst immer wieder an neue Aufgaben herangeführt. Beförderungen wie die zum Kandidaten und dann zum Vollmitglied des Politbüros kamen überraschend. Gefragt wurde man nicht. Gelegentlich zog Honecker den Nachwuchs während langer Gespräche ins Vertrauen; regelrecht zur Initiation geriet offenbar ein Gespräch im Dezember 1983, als Honecker dem Politbüro-Neuling seinen Panzerschrank mit den geheimsten Dokumenten öffnete – Notizen von Pieck und Ulbricht über deren Treffen mit Stalin, über Gespräche mit SPD-Funktionären zur Vereinigung der beiden Arbeiterparteien, über ein Gespräch zwischen Ulbricht und Stalin über die deutsche Wiedervereinigung, Kaderakten früherer Politbüromitglieder, einschließlich der Akte Wehner, handschriftliche Aufzeichnungen über Agenten des sowjetischen Geheimdienstchefs Berija in der DDR. Da lag die Geschichte hinter der Parteigeschichte – geheimes Gedächtnis über Vorgänge, über die alte Genossen nur raunten. Nun erfuhr ein Nachgeborener davon, einer ohne eigene Erfahrung aus den Kämpfen und Intrigen der Zwanzigerjahre und der NS-Zeit.

Die Grundlage: 27 Hefte mit Notizen

Schnell kristallisiert sich in dem Buch der Dreh- und Angelpunkt aller Politik der DDR heraus: das Verhältnis zur Sowjetunion – Existenzgrundlage und Existenzrisiko des Staates zugleich. Immer wieder geht es um die Machtverhältnisse in Moskau, um Wünsche der DDR nach günstigen Rohstoffen und Gegenwünsche nach hochwertigen Waren. Ein ewiges Spiel zwischen Abhängigkeit und Streben nach Souveränität.

Egon Krenz präsentiert sich in seinem Buch als Zeitzeuge, der alles aus seiner Sicht Wichtige so hinterlassen möchte, wie er es als unmittelbar Beteiligter sieht. Häufig bietet er Informationen, über die nur er verfügt – zum Beispiel aus Vieraugengesprächen mit Weltpolitikern, darunter mit sämtlichen Sowjetführern von Breschnew bis Gorbatschow und mit der ersten und zweiten Garde der alten Bundesrepublik.

Krenz schrieb seine politischen Memoiren nicht einfach aus der Erinnerung. Er stützte sich auf 27 Hefte mit genauen Notizen über politische Gespräche, Sitzungen im Politbüro, über Krisen und unvorhergesehene Situationen, die sonst nirgendwo festgehalten sind. Seine selbstverfassten Quellen stellen eine wesentliche Grundlage der Erinnerungen dar und sprechen für Authentizität. Zudem hat er seine Notizen in den 1990er-Jahren mit den im Bundesarchiv befindlichen Akten abgeglichen. Auf diesen Grundlagen sieht sich Krenz in der Lage, „Vorgänge und Bewertungen mit wörtlichen Zitaten zu belegen (oder zu widerlegen)“. Zudem verfügt er über seine Terminkalender, aus denen er seine „Verpflichtungen auch inhaltlich rekonstruieren“ konnte.

Folgt man seinen Berichten, staunte der Politbüro-Neuling gehörig über die Arbeitsweise im Machtzentrum der DDR, das klar über der Regierung stand. Die Parteispitze steuerte das Geschehen. Offenbar handelte es sich aber nicht um ein kollektives Führungsorgan. Denn Honecker hatte die wöchentlichen Sitzungen sukzessive so umgestaltet, dass die Anwesenden ausgearbeitete Vorlagen erhielten und bestätigten. Stundenlange Debatten wie unter seinem Vorgänger Ulbricht gab es nicht mehr.

Da staunt auch der Leser: Im Zentrum der Macht soll massives Unwissen über reale Vorgänge geherrscht haben? Tatsächlich erscheint das Politbüro bei Krenz als bloßer Abnickzirkel. Wirtschaftsfragen interessierten Honecker demnach wenig, die glaubte er bei Günter Mittag gut aufgehoben – ein fataler Fehler, der bis zum Ende der DDR zerstörerisch wirken sollte. Genossen nannten den Wirtschaftsmann Mittag einen „falschen Fuffziger“.

Honecker ritt derweil sein Steckenpferd Außenpolitik – erst ging es um die staatliche Anerkennung der DDR, dann immer stärker um die Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Eine Geschichte, die ihn permanent in Kollision mit den verschiedenen Generalsekretären der KPdSU brachte. Geradezu obsessiv, diesen Eindruck kann man aus den Krenz-Berichten gewinnen, betrieb Honecker seine deutsch-deutsche Annäherung. Der Pommer Krenz bezeichnet sich als „von Gesamtdeutschem unbelastet“, während Honecker zunehmend sentimentaler auf den Westen, auf seine saarländische Heimat und seine Jugendfreunde (wie Herbert Wehner) blickte.

Krenz pflegt andere, seine eigenen Sentimentalitäten: Wenn es seinem Buch um die Pioniere und die FDJ geht, fließt ihm das Herz über, und es wird selbst für die voll Pionier- und FDJ-sozialisierte Autorin zu heftig. Begeistert erinnert sich Egon Krenz an die „unvergessliche Einführung der roten Halstücher“ für ältere Pioniere als „wichtiges politisches Ereignis“. Diese Symbolik (ein Relikt der Zwanzigerjahre) mit Tüchern, Wimpeln, Blusen, Appellen, Fackelzügen war damals schon schwer zu ertragen und mutet bei aller Gelassenheit heute skurril an (meine Mutter, Jahrgang 1932, nannte mein Blauhemd ganz unschuldig „BDM-Bluse“). Den meisten war das äußerliche Brimborium wurscht und sie freuten sich an den sonstigen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Sie erinnern sich noch heute an schöne Kindertage und sagen: „Wir waren gut aufgehoben.“

Krenz beschreibt seinen früheren Chef Honecker als Gemisch aus starkem Eigenwillen plus Eitelkeit plus ökonomischem Unverstand. Er analysiert wichtige Entwicklungen, bewertet sie, auch mit Blick auf die eigene Verantwortung, die letztlich auf diese Frage zuläuft: Warum haben die Jüngeren, also vor allem er selbst, nichts gegen die offenkundige Erstarrung getan? Man sah den wirtschaftlichen Niedergang, den wachsenden technologischen Rückstand im Vergleich zum Westen, die schwache Arbeitsproduktivität – und tat nichts. Bis es zu spät war. Die Chancen eigenständigen Handelns beschreibt Krenz als eingeschränkt angesichts der Blockkonfrontation und der Vormacht der Sowjetunion, die auch zu Zeiten von Perestroika und Glasnost eifersüchtig über das Treiben in der DDR wachte.

Warum aber konnte das Politbüro als Block der Alten dem wachsenden Druck standhalten? Eine kleine Geschichte erklärt vieles: Da wollte ein verdienter Genosse in Rente gehen. Man bedeutete ihm: Du bist doch zwei Jahre jünger als der Erich – soll der das als Rücktrittsaufforderung verstehen? Keiner konnte beiseitetreten, bevor es nicht der Chef, der vermeintliche Stabilitätsgarant, tat.

„Es brodelte an der Basis. Die Zeichen stehen auf Sturm“

Interessant ist auch, worüber Krenz, ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen, nichts schreibt: über das Pilzgeflecht der Überwachung, mit dem Erich Mielke als Minister für Staatssicherheit die DDR-Gesellschaft durchziehen ließ. Auch stellt er sich nicht die Frage, warum das Politbüro ein geschlossener Männerklub blieb, der auch in dieser Hinsicht nicht die DDR-Gesellschaft repräsentierte – in der Frauen, ganz anders als im Westen, auf allen sonstigen Ebenen zeigten, was sie mit aller Selbstverständlichkeit zu leisten vermochten.

Das Buch endet am Anfang des Schicksalsjahres 1989 mit dem Satz: „Es brodelte an der Basis. Die Zeichen standen auf Sturm.“ Band drei soll dann hineinführen, mitten in den Sturm.