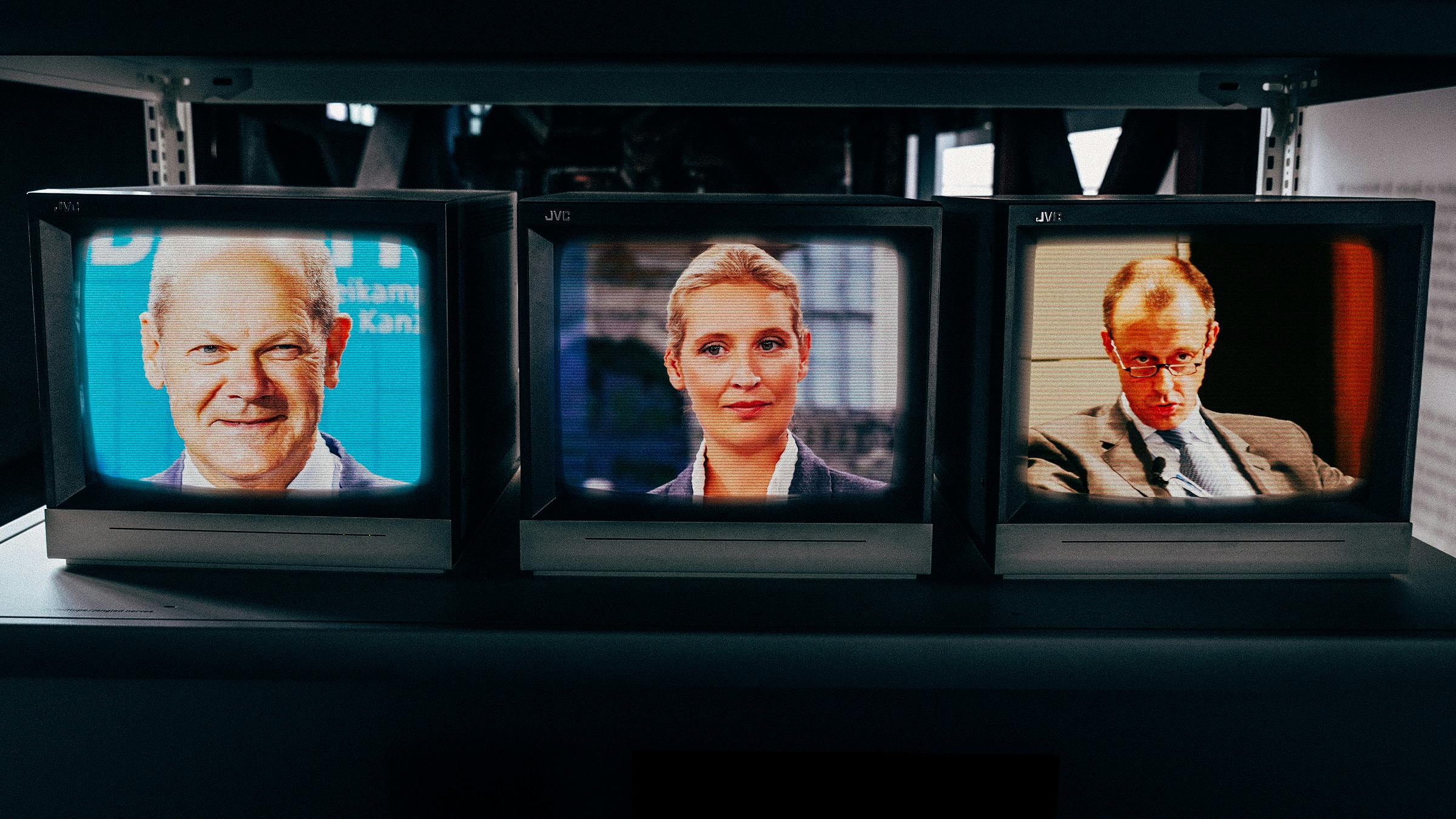

Würdest du gerne einmal mit Olaf Scholz plaudern? Der Kanzler versorgt dich mit dem neuesten Klatsch aus Berlin-Mitte und erzählt schmunzelnd, wie er Kevin Kühnert dazu gebracht hat, bei seiner ersten Rede im Bundestag ein Sakko zu tragen? Schön wärs! Vermutlich würde es so ausgehen: Du stellst dem Kanzler eine Frage, er nickt, bedankt sich und beginnt zu erzählen, wie gut er seinen neuen Job macht. Denn Olaf Scholz ist ein rhetorischer Meister – im Nicht-Antworten.

Schon lange bevor der 63-Jährige SPD-Kanzlerkandidat wurde, waren seine Antwort-Techniken legendär. 2003 verpasste ihm der Journalist Jan Ross in der Zeit deshalb einen Spitznamen: „Scholzomat“. Gerhard Schröder war damals Bundeskanzler, Scholz SPD-Generalsekretär. Er musste die umstrittenen Agenda-Reformen der rot-grünen Regierung gegenüber den Medien vertreten und rechtfertigen – ohne sich selbst, die Partei oder den Kanzler angreifbar zu machen. Scholz redet seitdem nur noch in Floskeln. Wie ein Automat.

Als Scholz 2018 seinen Posten als Erster Bürgermeister Hamburgs verließ, um Vizekanzler und Bundesfinanzminister zu werden, berichtet der Journalist Lars Haider, seien die Lokaljournalist:innen des Hamburger Abendblatts freudestrahlend von ihrem ersten Interview mit dessen Nachfolger Peter Tschentscher zurückgekommen. Sie sagten: „Ihr glaubt es nicht: Er hat auf unsere Fragen geantwortet.“ Selbst TV-Moderator Markus Lanz, der Politiker:innen immer wieder in Verlegenheit bringt, sagt über den jetzigen Bundeskanzler, dass er sich an dem „die Zähne ausgebissen“ habe.

Politiker:innen sind geschult darin, direkten Fragen auszuweichen. Und sie ähneln sich darin, wie sie das tun. Claus Kleber, ehemaliger Moderator des Heute-Journals, sagte der Zeit kürzlich, vor einem Interview suche er vor allem nach den Ausweichstrategien seiner Gesprächspartner:innen, um sich vorzubereiten: „Politiker sind nicht so wahnsinnig fantasiereich in diesen Strategien. Wenn man sich gut vorbereitet, ist ein Interview wie ein Schachspiel, bei dem man den nächsten Zug des Gegenübers schon kennt.“

Aber welche Spielzüge stehen Politiker:innen überhaupt zur Verfügung?

Interviews sehen aus wie ein Gespräch, sind aber eine Performance

Der britische Psychologe Peter Bull beobachtet seit über 30 Jahren, wie Politiker:innen sich in Interviews verhalten. 1993 veröffentlichte er mit seiner Kollegin Kate Mayer den Aufsatz „How Not To Answer Questions In Political Interviews“. Darin analysieren sie anhand von acht Fernsehinterviews, die die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher und ihr Labour-Konkurrent Neil Kinnock während des Wahlkampfes 1987 gaben, wie Politiker:innen Fragen ausweichen.

Klar, seit den 1990er Jahren hat sich viel verändert. Das Internet hat die Art, wie Politiker:innen ihre Botschaften verbreiten, auf den Kopf gestellt: In den sozialen Medien können sie per Mausklick Millionen von Menschen erreichen, ohne dass sie dafür vor eine Kamera treten müssen. Dennoch schauen im Durchschnitt jeden Tag 2,5 Millionen Menschen die Tagesthemen. Beim Heute-Journal schalten 4,3 Millionen Zuschauer:innen ein. Und ein kurzer Blick in jede Sendung zeigt: Die Ergebnisse der Studie sind bis heute aktuell.

Das liegt auch am Format des Interviews selbst. „Was aussieht wie ein Gespräch, ist tatsächlich eine Performance“, schreiben Bull und Meyer. Interviews, sagen sie, wirken wie ein normales Gespräch, seien aber eine arrangierte Performance, um das Publikum zu erreichen. Und die folge verschiedenen Regeln.

Eine Grundregel sei eigentlich, dass eine Person die Fragen stellt und die andere Person antwortet. Nur ist das nicht immer so. Nach einer Frage wechseln Politiker:innen oft zügig das Thema. Kommunikationswissenschaftler:innen nennen das „Agenda-Shifting“. Das bedeutet, dass die interviewte Person den Inhalt eines Gesprächs umlenkt. Wie ein Co-Pilot im Flugzeug, der das Steuer übernimmt und plötzlich ganz woanders hinfliegt.

Es gibt 35 Wege, Fragen auszuweichen

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Politiker:innen möchten möglichst viele Bürger:innen von sich überzeugen. Deshalb geben sie oft vage Antworten auf präzise Fragen: Wer sich nicht festlegt, verschreckt auch keine potentiellen Wähler:innen.

Manchmal ist der Zeitdruck in Interviews aber auch zu groß: Politiker:innen sollen sich kurz halten und knappe Antworten auf sehr komplizierte Fragen geben. Das stellt sie vor ein Dilemma: Entweder sie vereinfachen das Thema und geben eine unvollständige Antwort, oder sie erklären sich im Detail und laufen Gefahr, ausschweifend oder langatmig zu wirken – und die Zuschauenden schlimmstenfalls zu verschrecken.

Manchmal werden sie auch nach vertraulichen Informationen gefragt, die sie nicht preisgeben können oder wollen. Und manchmal wissen sie eine Antwort nicht, wollen das aber nicht zugeben. Kurz: Immer dann, wenn eine ehrliche Antwort negative Konsequenzen haben könnte, antworten Politiker:innen mehrdeutig oder ungenau.

Bull und Meyer haben in ihrer Analyse insgesamt 35 verschiedene Wege ausgemacht, wie Politiker:innen Fragen nicht beantworten und sie in elf Kategorien unterteilt. Sie haben gewissermaßen das Playbook vorgelegt, das einen Großteil aller möglichen Interview-Spielzüge im Interview enthüllt. Wer sie verinnerlicht, sieht Politik-Interviews mit anderen Augen und kann Politiker:innen ihre Ausweichstrategien vor Augen halten, um nachzuhaken. Deshalb findest du hier ein Best-of der 35 Arten, wie Politiker:innen Fragen nicht beantworten.

Die Frage einfach ignorieren

Ein Klassiker, wenn ein:e Politiker:in einen Punkt zu Ende bringen oder noch einmal ausführen möchte: Man ignoriert einfach die Frage. So wie es Armin Laschet hier tat, als er am 30. März 2021 zu Gast bei Markus Lanz war. Laschet war damals neuer CDU-Vorsitzender und wollte Kanzlerkandidat werden. Er stand unter Druck. Seine Umfragewerte waren schlecht. Und kurz zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn in der Sendung „Anne Will“ vor einem Millionenpublikum für seine Corona-Politik in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Lanz wollte von ihm wissen, wieso sie das getan hatte.

Lanz: Warum macht sie das?

Laschet: Nein.

Lanz: Haben Sie sie das gefragt?

Laschet: Ich kenne sie so gut, wir haben ein so gutes Vertrauensverhältnis und ich bin sicher, sie wollte damit keinen Schaden auslösen.

https://youtu.be/atD5vGJYnQ4?t=992

Die Frage zur Kenntnis nehmen, ohne sie zu beantworten

Willkommen im rhetorischen Heimatland von Olaf Scholz. Hier erkennen Politiker:innen sprachlich an, dass eine Frage gestellt wurde, beantworten sie anschließend aber nicht. Oder sie lenken den Inhalt des Gesprächs um und geben abstrakte Antworten auf spezifische Fragen.

Ein Beispiel: Eine Journalistin fragte Scholz nach einer Klausur der Ampelkoalition am 21. Januar 2022: „Sind Sie sich einig, was Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 betrifft, wenn Russland die Ukraine angreifen würde? Und, Herr Bundeskanzler, wie würden Sie das in ihrer SPD durchbekommen (…)?“

Und Scholz? Antwortet: „Schönen Dank für Ihre Frage. In der Tat ist es ja doch eine sehr ernste Situation, in der wir uns befinden. Die Sicherheitslage der Ukraine ist wirklich schwierig. Die Truppenaufmärsche, die wir sehen, sind sehr sehr bedrückend. Und deshalb ist das eine ernste Situation.“

Finden Sie darin eine Antwort? Genau: Nein. Knapp drei Minuten lang marschiert Scholz über diese rhetorischen Allgemeinplätze, ohne eine Antwort auf die beiden Fragen zu geben.

https://youtu.be/7zvgDoi5lvg?t=1235

Die Frage nutzen, um eine eigene Botschaft unterzubringen

Diese Art des Ausweichens nutzen Politiker:innen laut Bull und Meyer besonders häufig. Und sie kann sehr unterschiedlich aussehen. Grundsätzlich geht es darum, nach einer Frage eine eigene politische Botschaft unterzubringen. Zum Beispiel kann eine Frage als Anlass genutzt werden, ein eigenes Argument vorzubringen, die Opposition oder andere politische Rivalen zu attackieren, die eigene Politik zu präsentieren oder zu rechtfertigen, die Öffentlichkeit zu besänftigen, ein Thema breitflächig zu analysieren oder etwas ganz gemütlich schönzureden. Hauptsache, die Botschaft kommt an.

Attacken richten sich in der Regel gegen die Konkurrenz, können aber auch vermeintliche Parteifreund:innen treffen. Das zeigt die AfD. Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 saß die zerstrittene Parteiführung in der Bundespressekonferenz.

Der Journalist Tilo Jung fragt den damaligen Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen: „Herr Meuthen, Ihre Aussagen gerade wurden nur noch belächelt von Ihren Kollegen neben Ihnen, bedankt hat man sich auch nicht bei Ihnen. Halten Sie sich eigentlich noch für einen guten, fähigen Parteivorsitzenden?“

Jörg Meuthen antwortet: „Ach, lieber Herr Jung. Ich glaube, wenn man eine Personaldiskussion führt nach einer Wahl, dann führt man die nicht über den Parteivorsitzenden sondern über das Spitzenpersonal der Wahl – wenn man denn eine solche Diskussion führen möchte (…).“

Eine deutliche Spitze gegen die politischen Rivalen der eigenen Partei, Tino Chrupalla und Alice Weidel, die direkt neben ihm sitzen. Die beiden traten als Spitzenkandidat:innen der AfD zur Bundestagswahl an und gelten als Gegner:innen Meuthens.

https://www.youtube.com/watch?v=vbnY8Rdo2XQ

Die Frage kritisieren

In vielen Interviews kritisieren Politiker:innen die Fragen von Journalist:innen und weichen so einer Antwort aus. Zum Beispiel können Politiker:innen sagen, dass die Frage am eigentlichen Thema vorbeigeht, spekulativ ist, sich auf falsche Annahmen stützt, falsche Behauptungen enthält oder aus dem Kontext gerissene Zitate enthält.

Es gibt ein hervorragendes Beispiel, in dem die AfD-Politikerin Alice Weidel ein Interview abbricht, weil sie mit der Frage unzufrieden ist. „So eine Art der Fragestellung lehne ich ab“, sagt sie und verlässt nach kurzer Diskussion den Raum.

https://youtu.be/iMYpjhe78z8?t=46

Die Fragesteller:innen angreifen

Anstatt die Frage zu kritisieren, können Politiker:innen auch direkt die fragende Person kritisieren oder angreifen. Zum Beispiel, weil sie sie für voreingenommen halten.

Als die SPD 2013 ihre Mitglieder darüber abstimmen ließ, ob die Partei den Koalitionsvertrag mit der Union annehmen sollte, gab es verfassungsrechtliche Bedenken: Die SPD-Mitglieder, so lautete der Vorwurf, dürften im Rahmen dieser Abstimmung quasi noch einmal wählen – und hätten so mehr Einfluss auf die Politik als andere Wähler:innen.

Mit diesen Vorwürfen konfrontierte Heute-Journal-Moderatorin Marietta Slomka den damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Der war sichtlich genervt. Und machte der Moderatorin in einem heftigen Schlagabtausch schwere Vorwürfe: „Es ist nicht das erste Mal, dass Sie in Interviews mit Sozialdemokraten nichts anderes versuchen, als uns das Wort im Mund herumzudrehen“, sagte Gabriel. Die Botschaft: Slomka sei persönlich voreingenommen.

Schlicht und einfach ablehnen zu antworten

Es geht auch ganz einfach: Man kann die Beantwortung einer Frage frei heraus ablehnen. Politiker:innen machen das besonders häufig, wenn es um Personaldebatten geht. Oder wenn sie sich darauf berufen, dass sie keine falschen Versprechungen machen möchten.

Ein aktuelles Beispiel: Seit dem 22. Januar 2022 ist Friedrich Merz neuer Vorsitzender der CDU. Die ungeschriebenen Regeln besagen eigentlich: In der Opposition gehören Partei- und Fraktionsvorsitz in eine Hand. Dementsprechend müsste Merz den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus ablösen. So hatte Angela Merkel zu ihrer Zeit nämlich Merz aus dem Fraktionsvorsitz gedrängt.

In den Tagesthemen fragt Ingo Zamperoni deshalb Friedrich Merz: „Werden Sie es ihr gleichtun und Ralph Brinkhaus verdrängen, um Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand zu haben?“

Merz lehnt eine Antwort souverän ab: „Die Frage steht heute nicht an. Und wenn sie ansteht, dann werden wir darüber reden …“

Zamperoni hakt nach: „Also, Sie würden auch eine Kampfkandidatur gegen Herrn Brinkhaus eingehen?“

Merz lehnt erneut ab: „Herr Zamperoni, darüber spekuliere ich heute nicht, das Thema steht heute nicht auf der Tagesordnung.“

https://youtu.be/rP9SaPUPM3g?t=330

Die Antwort zu einer vorherigen Frage wiederholen

Ich wiederhole mich nicht! Die Antwort versteckt sich im letzten Beispiel.

Eine Frage infrage stellen

Politiker:innen können eine Frage auch einfach zurückgeben. Oder sie bitten um mehr Details oder eine Neuformulierung, weil sie die Frage nicht verstanden haben oder sich für die Antwort mehr Zeit erhoffen. So tut das hier der russische Außenminister Sergej Lawrow in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenministerin Annalena Baerbock. Nachdem eine Journalistin der Zeit eine Frage gestellt hatte, hakt er nach: „Ich habe Ihre Frage nicht so ganz verstanden. Sie haben gesagt, Russland wurden irgendwelche Auswirkungen oder Folgen angedroht durch Deutschland. Könnten Sie Ihre Frage bitte wiederholen?“

https://youtu.be/G1AMRYmmceQ?t=1145

Klar ist: In der Praxis vermischen sich die Ausweichstrategien oft miteinander. Und es gibt noch einige weitere Kategorien: Politiker:innen können auch einfach unvollständige Antworten geben oder behaupten, eine Frage bereits beantwortet zu haben. Sie können bloß auf einen Teil einer Frage antworten. Oder sie entschuldigen sich. Vielleicht wäre das auch Olaf Scholz’ Vorgehen, wenn du ihn darauf hinweisen würdest, wie er deinen Fragen ausweicht.

Falls du jetzt denkst, „wenn das sowieso alle machen, dann ist es doch egal“, bist du damit nicht allein. Vielleicht ist genau das ein zunehmendes Problem.

Warum ausweichende Antworten zu Politikverdrossenheit führen können

„Nicht zu antworten, ist die schlechteste aller Antworten“, sagt Anke Stessun, ehemalige Journalistin und Hauptstadtkorrespondentin von N-24. Früher begleitete sie Spitzenpolitiker:innen und Kanzlerkandidat:innen, heute gibt sie Medientrainings für Menschen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

„Die politische Kommunikation ist in den letzten 20 Jahren schlecht gelaufen“, sagt sie. Und Olaf Scholz’ Antwortstil stehe symptomatisch für ein größeres Problem: „Politikerinnen und Politiker reden unverständlich, über die Köpfe hinweg, erklären nicht, nutzen Beamtensprache, geben Antworten, auf Fragen, die keiner gestellt hat und versprechen Dinge, die sie nie halten werden.“ Inzwischen hätten sich deshalb viele Bürger:innen von der Politik abgewendet, nach dem Motto: „Ich glaube denen sowieso nichts mehr und höre denen auch nicht zu.“ Eine fatale Entwicklung, findet Stessun. Sie glaubt, dass dadurch ein Politikverdruss entstanden sei, „und vielleicht so etwas wie eine Sehnsucht nach kurzen, klaren Formulierungen, die sich rechte Politiker zunutze gemacht haben.“

In ihren Medientrainings lege sie deshalb viel Wert auf klare Sprache, kurze Sätze und klare Botschaften. Sie motiviere Teilnehmer:innen dazu, auf Fragen einzugehen – und ehrlich zu sein, wenn man etwas nicht beantworten möchte oder kann.

„Ausweichend zu antworten, ist sehr durchschaubar“, sagt sie. Deshalb sei es besser, offen darüber zu sprechen, wenn man von einem Thema keine Ahnung hat. Oder auf eine Frage nicht antworten kann, weil man eine Entwicklung abwarten möchte oder sich nicht für die richtige Ansprechperson hält. Schließlich sei das Ziel eines Interviews nicht, Journalist:innen glücklich zu machen, sondern das Publikum zu erreichen. „Und wenn jemand nur um den heißen Brei herumredet und gar nicht mehr auf Fragen antwortet, dann sind die Leute tierisch genervt“, sagt sie.

Um solche Situationen zu vermeiden, sei eine gute Vorbereitung für Politiker:innen wichtig. Man müsse sich vor einem Interview fragen: Was will ich eigentlich selbst? Wo will ich selber hin? Und womit muss ich rechnen? Im Grunde, sagt Stessun, gehe es in ihren Trainings nicht nur darum, die eigene Kernbotschaft in Interviews unterzubringen, sondern Selbstsicherheit und Klarheit zu erreichen. „Jedes Interview ist eine Chance“, sagt sie. „Wenn eine Politikerin selber eine Idee davon hat, was sie sagen will, kann sie auch in die Offensive gehen, überraschen und überzeugen“.

Und wenn eine Person wirklich nicht auf eine Frage antworten möchte? „Dann wird sie dazu auch nichts sagen. Auch, wenn der Journalist zweimal nachfragt“, sagt Stessun. Auch dieses Szenario sei Teil der Übung – dann müsse man offensiv und freundlich erklären, warum es keine Antwort geben kann. Auch, wenn eine unbeantwortete Frage nicht die beste aller Strategien ist.

Redaktion: Lisa McMinn, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert