Marina Comandini, pittrice e fumettista, è stata compagna di vita e di lavoro di Andrea Pazienza. Con lei abbiamo ripercorso alcuni dei momenti che hanno segnato gli anni insieme, la gestione complessa e affascinante del suo patrimonio e della sua memoria e i possibili spiragli espressivi personali, riconquistati con forza dopo la dolorosa scomparsa di Paz.

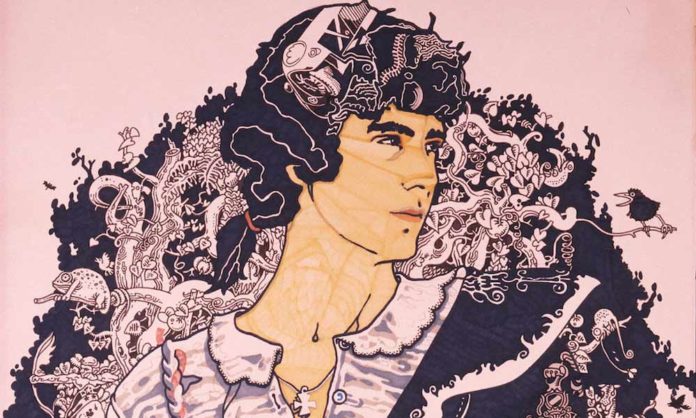

Lo scorso 25 maggio si è aperta a Roma – in occasione della quarta edizione dell’Arf!, Festival di storie, segni e disegni – la grande mostra Andrea Pazienza, trent’anni senza, un’importante retrospettiva ospitata al Mattatoio di Testaccio fino al 15 luglio e dedicata a quello che da molti è definito il più talentuoso fumettista italiano e tra i maggiori artisti tout court del secolo scorso per inventiva, linguaggi e capacità espressive. Andrea Pazienza, in arte Paz, ha raccontato in presa diretta le contraddizioni politiche e culturali dell’Italia fra il movimento del Settantasette e il decennio successivo, fino a spegnersi prematuramente nel 1988, all’età di 32 anni. Da qui il titolo della rassegna, che sottolinea appunto il trentennale dalla sua scomparsa. Ed è proprio al Mattatoio, dopo un’affollata conferenza sull’artista a cui erano presenti fra gli altri Oscar Glioti, Mauro Uzzeo e Ratigher, che ci sediamo al tavolino di un caffè con Marina Comandini, curatrice della mostra, per parlare del passato e del presente.

[questionIcon] Come è stato riallestire una mostra su Andrea Pazienza a trent’anni dalla sua scomparsa?

[answerIcon] È un argomento delicato, una data molto importante, ovviamente. In realtà questa cosa dei “trent’anni senza” la sento più vicina io, perché in qualche maniera il pubblico ha avuto in questi anni modo di continuare a fruire dell’opera di Andrea senza interruzione.

[questionIcon] Sei un’artista anche tu e hai lavorato fianco a fianco con Andrea. Da questo punto di vista qual è stata la tua esperienza con lui?

[answerIcon] Quello che noi facevamo era un gioco, un modo per stare insieme, tutto ciò che riguardava il quotidiano noi lo condividevamo. Per cui lavoravamo, viaggiavamo insieme, vivevamo in campagna. C’erano tante cose che ci accomunavano, l’arte e la vita: io e Andrea siamo anche nati lo stesso giorno. Effettivamente avevamo molti punti in comune: l’amore per la natura, la socialità nei confronti degli altri, l’empatia, la voglia di divertirsi, il piacere di viaggiare.

[questionIcon] Quando ti trovi a riprendere in mano tutto il suo lavoro, per esempio nell’occasione di questa mostra, scopri anche qualcosa di nuovo oppure lo vedi come un’eredità da tramandare così com’è, dato il suo valore?

[answerIcon] Andrea ha prodotto almeno diecimila disegni nella sua breve vita, c’è sempre qualcosa che non abbiamo visto. Nel caso di questa mostra ci sono due inediti: uno è il ritratto di Stefano Tamburini, che gli ho visto disegnare e di cui quindi ho ricordi; mentre per quanto riguarda il meraviglioso quadro [un grande dipinto su tela del 1983, che raffigura il personaggio di Massimo Zanardi a cavallo, ndr.] che è di proprietà di Matteo Garrone, è stata una sorpresa completa: non sapevo nulla né di questo, né dell’occasione in cui lo ha dipinto, perché lo ha realizzato quando ancora non lo conoscevo personalmente. Andrea poi era velocissimo, ci metteva veramente un attimo a fare un’opera, per cui ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire su di lui. I curatori di Coconino Press e Fandango stanno preparando in questo momento due raccolte di cose mai viste che non sono entrate nei venti volumi della collana Tutto Pazienza pubblicati da «La Repubblica», questo dà l’idea della quantità di disegni che Andrea ha fatto nella sua vita. E nonostante ciò ci sarà ancora del materiale che non rientrerà in questa operazione.

[questionIcon] Uno dei canali su cui state lavorando è quello della traduzione all’estero del lavoro di Andrea. Quali sono i punti di forza e quali invece le difficoltà di un’operazione del genere?

[answerIcon] Diciamo che Andrea era un incredibile disegnatore, sicuramente quella è la parte che viene apprezzata e acquisita per prima; ma la sua scrittura è altrettanto significativa. La traduzione non è mai un’operazione matematica, quindi è molto difficile restare completamente fedeli al testo. Infatti le traduzioni sono la prima cosa che invecchia rispetto a un volume, molto più dei testi originali, perché risentono del periodo storico, del contesto culturale, di tanti altri fattori che condizionano poi la scelta del traduttore.

[questionIcon] In uno degli incontri ospitati dal festival Arf! hai raccontato della tua esperienza subacquea. Come si collega questa al tuo lavoro?

[answerIcon] Sulla copertina di uno dei miei libri, intitolato Solinga, volendo, pubblicato dagli Editori del Grifo tempo fa, si vede la protagonista immersa in acqua coi piranha. Un’illustrazione profetica, visto che allora non facevo immersioni: si trattava di pesci che avevamo pescato anni prima io e Andrea in Amazzonia, da lì veniva la suggestione. Ma appunto all’epoca non avevo ancora scoperto questo mio lato marino – nomen omen –, anzi mi chiedevo il motivo del mio nome, visto che, pur essendo una brava nuotatrice, ho avuto a lungo paura del mare dopo la morte di Andrea. Poi pian piano ho cominciato a riacquistare il piacere di vivere e ho scoperto la subacquea, che mi ha messo alla prova, mi ha costretto ad andare avanti sul recupero della mia vita. Mi riprometto ora di occuparmi di più dell’acqua, del mare. Ho già scritto alcune cose pronte per essere trasposte in fumetto. Da quando ho cominciato con le immersioni, ho sentito la necessità di dipingere ambienti acquatici e ho realizzato delle installazioni legate al mare, dei mobiles con i pesci. Quindi in qualche modo ho già lavorato su questo tema, ma credo di avere ancora molto da dire.