《斯卡羅》那段被遺忘的歷史:從羅妹號事件到《南岬之盟》的來龍去脈

我們想讓你知道的是

臺灣人打贏美軍,這不僅是歷史事實,而且還是由臺灣原住民斯卡羅人打贏的勝戰,更促使臺灣本島政權首次與列強簽屬雙邊平等條約。這除了臺、美兩方的官方檔案有記載之外,在南臺灣也有流傳「八寶公主」的傳說。然而,這一切得先從美國商船羅妹號(Rover)觸礁開始說起。

文:我的學習筆記

我們翻開歷史課本,不論是過去中國史的部分或是台灣史,我們常常會看到西元19世紀,歐美列強開始進軍中國,而屢屢敗仗的清帝國在無奈之下與列強簽訂了一系列不平等條約。然而,我們拋開中國史書的立場,放眼台灣與國際,竟然有不一樣的結果。當時台灣竟然戰勝美軍!別說你們不信,就連我也很難相信呢…….。

然而啊,台灣人打贏美軍,這不僅是歷史事實,而且還是由台灣原住民斯卡羅人打贏的勝戰,更促使台灣本島政權首次與列強簽屬雙邊平等條約。這除了台、美兩方的官方檔案有記載之外,在南台灣也有流傳「八寶公主」的傳說,都是在講述這則外交事件。然而,這一切的一切,得先從美國商船羅妹號(Rover)觸礁開始說起。

羅妹號(Rover)事件:琅、美衝突的開端

說到「羅妹號」,英文為「Rover」,部分文獻也有記為「羅發號」、「魯阿號」,不過在這裡呀,我們還是根據清帝國官方的音譯「羅妹號」為主。[1]西元1867年3月,美國商船羅妹號要從廣東汕頭經台灣海峽至東北做貿易,途中遭遇暴風雨,不慎在台灣南方的七星岩觸礁,羅妹號船長約瑟・亨特(Joseph Hunt)下令棄船,並與他的夫人暪西・亨特(Mercy Hunt)及十四名船員搭乘小艇登岸在南岬,也就是今天墾丁的南灣海岸。

當時南岬是琅嶠十八社(在中國檔案上為「琅嶠十八社」或「琅嶠下十八社」,而美國檔案也稱為「the Eighteen tribes south of Liangkiau」)所在的勢力範圍內,雖說在中文文獻中被定位為「番社」,但實際上由原住民斯卡羅人領導的獨立政權。斯卡羅(Seqalu)目前被政府歸類在排灣族,斯卡羅人約300年前,部分卑南族卡大地部族,從今天台東縣知本鄉遷徙到今天恆春半島,並與在地排灣族通婚混血成「斯卡羅」。

早在荷治時期,他們就統治著恆春半島,並斯卡羅人的最高統治者也被荷蘭人稱為「琅嶠君主」。在歷史上,斯卡羅人先後臣服於荷蘭東印度公司與清帝國的統治,但實際上是類似「宗藩關係」的狀態,並無實質上的統治,斯卡羅在琅嶠(恆春半島)仍是政治獨立的實體。[2]

故事說回到羅妹號,當時船長跟船員們登岸後,僅知此處是清帝國管轄的台灣島,原本想向台灣的英國領事館(當時台灣只有英國的領事館負責代辦外國事務)求援,但卻不知他們所身處的地方是琅嶠十八社之龜仔甪社(音近:龜仔祿社)的領地。

當時啊,龜仔甪原住民發現岸上竟然有一群金髮碧眼的「入侵者」,他們便覺得這些人是要侵略自己的土地,於是龜仔甪原住民對這些「入侵者」展開殺戮,這使得羅妹號船長夫婦與美籍船員們共十三人皆殉難,除了一位廣東籍的水手因躲在海岸邊的樹叢而逃過一劫,接著逃難到清帝國鳳山縣境內向地方官告知「羅妹號遭琅嶠原住民殺害事件」,而此事也被英國領事館輾轉到北京的美國大使館。[3]

美國大使聽聞羅妹號事件十分憤怒,並要求清廷給予交代。結果清帝國官方表示,他們所管轄的是在番界內的漢人與漢化的平埔族,而非番界外的「番人」。美國大使聽聞後非常不能接受清帝國以琅嶠是「化外之地」作為藉口,於是打算自己解決這件事情。[4]

美國駐廈門的外交官李仙得(Charles W. Le Gendre,又翻譯作「李讓禮」、「李善德」)知道這件事情後,在西元1867年4月18日,立刻乘船到台灣府城(台南),希望可以直接與琅嶠十八社高層談判,但被台灣府的官員所拒絕。[5]尤其在4月19日時,台灣兵備道吳大廷還講到:

經該道將台地生番穴處猱居,不載版圖,為聲教所不及,是以設有土牛之禁;今該船遭風,誤陷絕地,為思慮防範所不到,苟可盡力搜捕,無不飛速檄行,無煩合眾國兵力相幫辦理……。[6]

也就是說,番界外(土牛之禁)的事情,我們清帝國官方管不到,只能盡力幫忙搜捕可疑的人犯而已,不需要美國軍隊介入。另外啊,台灣總兵劉明燈也將鳳山縣的公文回覆給李仙得:

馳赴琅嶠,詢之番民,均云該地(指出事地點)離龜仔甪尚數十里,盡係生番,並無通事。水路則礁石林立,船筏罕到;陸路則生番潛出,暗伏殺人。其巢穴徑途,無從偵探。[7]

總之,清帝國對羅妹號的處理態度十分輕浮,用各種理由塘塞給李仙得。李仙得將所知消息回到後,美國方面認為,既然雙方沒有商量的機會,那我們就直接繞過清帝國的轄區(鳳山縣),直接到琅嶠「報仇」。

美軍進攻琅嶠,斯卡羅人「戰」起來

西元1867年6月初,因此派遣海軍少將彼理(Rear-Admiral Henry H. Bell)與海軍中尉馬特西節(Alexander Slidell Mac Kenzie)率領共181人的美國海軍與海軍陸戰隊登陸琅嶠(恆春半島)海灣,並開始展開討伐。[8]

美國的海軍與海軍陸戰隊分乘兩艘船到琅嶠登陸,他們協著在台英國商人必麒麟(William Alexander Pickering)擔任通事(與原住民之間的翻譯者或是談判人)與嚮導,希望可以通過武裝與溝通來處理羅妹號事件,以及對琅嶠十八社進行懲處。[9]

同一時間,琅嶠十八社的斯卡羅人看到南灣海面上來了兩艘戰艦,並下來了許多金髮碧眼的人,和先前他們攻擊的羅妹號船員有著相同特徵,於是直覺地認為,「這些人一定是來戰爭的。」由於美軍的人數眾多,這則消息很快地傳達到琅嶠十八社大統領卓杞篤(Tauketok)耳中,於是大統領便招集到二十二名斯卡羅戰士前去迎戰。

西元1867年6月13日,美軍兵分兩路進入琅嶠征討原住民部落,途中與斯卡羅戰士在龜鼻山一帶(今天墾丁大尖山附近)展開激戰。由於在陌生的熱帶海島上打起過去戰役中從未經歷過的叢林游擊戰,而且海島氣候的高溫也讓美國人十分難熬,種種因素讓美軍在戰鬥地理上喪失了戰略優勢。

因此在交戰過程中,美軍基本上只能夠以防守為主,因為他們不知道斯卡羅戰士會從哪裡對他們進行伏擊。雖然美軍有著先進的火器與曾經面對各種戰鬥的豐富經驗,但在交戰中,海軍中尉馬特西節仍不幸地遭到斯卡羅戰士殺戮而陣亡。美軍見領軍將領陣亡後,不選擇繼續進軍,反而開始撤退到船上,之後便撤出台灣。[10]

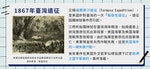

這場戰役下來,美國方面陣亡了一位海軍中尉,而斯卡羅人為主的琅嶠方面則幾乎無損,可以說是打了一場勝仗。這場戰役,在清帝國官方史書沒有特別著墨,反而在在美國歷史上稱為「The Formosa Expedition of 1867」,翻譯成中文就是「1867年台灣遠征」。

美軍戰敗,簽訂《南岬之盟》

當美軍戰敗撤出琅嶠後,事情並還沒有結束喔。這時候我們就會想啊,我們的大清天朝這時候難道都沒有動靜嗎?其實啊,正當清帝國官方得知美軍出兵後,才開始意識到情況嚴重性。

清廷很怕美國這次出兵造成的損失又會變成國際問題,又要割地賠款之類。於是清廷指示台灣總兵劉明燈率領漢人與平埔族組成的混合軍團進軍到琅嶠討伐斯卡羅人。結果當劉明燈的軍團到達琅嶠後,發現美國人已經跟斯卡羅人講和了,這又是怎麼回事呢?[11]

當時的美國外交官李仙得還是想嘗試與琅嶠十八社大統領卓杞篤好好談談,希望能化解這場糾紛。於是李仙得、必麒麟等人與卓杞篤等斯卡羅人經過幾個月的談判後,最終在西元1867年10月10日美國與琅嶠十八社兩方陣營達成和解,並相約在「火山」(Huo-shan,即今天恆春的出火)立下合約,表示美國與琅嶠十八社之間互為友好,而且若遇到像羅妹號那樣的觸礁事件時,美國人會高舉紅色旗幟,這意謂著「美國人需要斯卡羅人的救援與保護」。此外,李仙得也和卓杞篤保證,若美國人遇到海難只會在岸邊求援,並不會私自侵擾琅嶠領地或其他斯卡羅聚落。[12]

雙方在必麒麟與劉明燈等人的見證下,完成簽約儀式,這可以說是台灣歷史上第一方雙向平等的國際外交合約。這則合約的中文紙本在1898年由美國大使館轉交給恭親王奕昕收存;英文紙本條約則是在1899年2月書寫為紙本檔案並上呈美國政府,這也就是歷史上的《南岬之盟》。[13]

此外,李仙得也在條約內要求清帝國,必須派兵勇防守琅嶠沿海,並且在台灣最南端設置軍事基地。有關此,恭親王奕昕認為,台灣南方的巴士海峽是外國商船必經之地,為了怕又有國際事端,所以希望可以加速進行駐軍與設置。[14]這也是日後促成開山撫番、琅嶠改制為恆春縣與鵝鑾鼻燈塔興建的遠因之一。

八寶公主信仰、小說《傀儡花》與影集《斯卡羅》

其實在羅妹號事件結束後,除了見證台灣歷史上首次由原住民對歐美列強的戰爭勝利之外,同時也是台灣原住民與列強國家(帝國主義國家)首次簽訂雙向平等條約。

反觀當時作為「母國」的清帝國,從鴉片戰爭到辛亥革命期間都還在跟列強簽訂一系列不平等條約。只是在過去的歷史教育中,常常會把羅妹號事件與開山撫番做連結,而並未多講述這場戰爭與台灣在國際上的連結,這是十分可惜的。

不過呢,羅妹號的記憶歷史沒有多說,民間可還有在記憶唷。只是民間的鄉野奇談實在不怎麼站得住腳,把這則「美國船遇難傳說」,附會成「荷蘭瑪格麗特遇難傳說」。

其中被今日墾丁人視為「八寶公主」的荷蘭人瑪格麗特,實際上是遇難的羅妹號船長夫人暪西・亨特女士。而今天在墾丁南灣紀念「八寶公主」的萬應祠,則是當年羅妹號擱淺後,船長與船員們乘小艇登岸的地方。

另外啊,熱愛本土歷史的血液疾病專家陳耀昌醫師,曾在西元2016年發表《傀儡花》,便是改編羅妹號事件爆發到南岬之盟簽署之間的歷史小說。這則小說也在西元2017年起被公視改編為歷史連續劇《斯卡羅》,並由曹瑞原擔任導演,目前則已經熱映中。

對這段被遺忘的台灣歷史有興趣的朋友們啊,到墾丁走走,看看,除了陽光、沙灘、比基尼外,還可以想想過去我們曾戰勝美帝呢!

- 其實台灣島內有各式各樣的戰地遺跡,各位朋友們知不知道自己身邊有哪些古戰場呢?

- 清帝國的恭親王奕昕經過羅妹號事件後意識到,台灣週邊的海洋是各個外國船隻必經之處,是重要的交通要道與戰略要地。如今在亞太地區中,台灣的地位依舊扮演著重要的存在,但今非昔比,也請朋友們歡迎跟我們說說,台灣在國際上除了戰略外,還有怎麼樣的重要性吧!

參考資料

[1]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉,《台灣對外關係史料》,頁16。黃秀政、張勝彥、吳文星,《台灣史》,頁120。

[2]維基百科

[3]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉。

[4]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉。

[5]《台灣番事物產與商務》,頁1-2。

[6]《台灣番事物產與商務》,頁2。

[7]《台灣番事物產與商務》,頁2。

[8]連橫,《台灣通史》,頁401。

[9]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉。

[10]〈UNITED STATES FLAGSHIP HARI FORD, SOUTH BAY OF FORMOSA, June 13, 1867〉,《The Pirates of Formosa》

[11]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉,頁16。

[12]Leonard H. D. Gordon, Confrontation over Taiwan: Nineteenth-Century China and the Powers, pp.63-64. 奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉,頁17。

[13]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉,頁17。“CHINA-FORMOSA. FORMOSA. Reports of Mr. C. W. Le Gendre,” Annual Report on the Commercial Relations Between the United States and Foreign Nations: Made by the Secretary of State for the Year Ending September 30, 1869, p. 86.

[14]奕昕,〈美副使衛廉士照會總署請飭派兵防守因「羅妹」號案所築台灣南部礮台(同治七年閏四月初八日)〉,頁17。

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航

芥菜種會「三福助人網」串聯全台社區網絡,助力社會安全網

我們想讓你知道的是

近期保母虐童的事件延燒,使社會再度檢視由社政衛政支撐運作的社會安全網,若能在政府或社福機構資源無法觸及的角落,建立相對健全、互助的社區網絡,相信這樣的助人網將會成為社安網的助力,並帶給台灣社會共生共好的永續價值。每個人都有可能成為那個需要受助的人,而每個人也都可以成為在地社區助人網的一份子!

近期保母虐童的事件延燒,使社會再度檢視由社政衛政支撐運作的社會安全網,因在不同環節出現的聯繫斷裂,導致憾事發生。在「剴剴案」發生之後,4月中台北市家暴防治中心亦接獲一名全日托兒童疑似受虐的通報,然而受到媒體關注的只是少數極個案,但我們都知道還有隱藏在檯面的聲音需要被聽見,更多需要協助的弱勢。

政府推動的社安網量能有限,近年社福及保護案件數量上升但社工人力卻持續短缺。根據臺灣社會工作教育學會於2020年所作之社會工作系所就業調查,全台社工系所畢業生僅有25%投入社會工作。此外,社工工作的高壓也造成徵才困難,以新北市為例,2022年社工師離職率達7.49%,有141個缺額難補;台中市近五年來受虐兒童人數增加1倍,但社工人數自2019年至2022年僅增加約4成,而2024年台中市社工師仍有7.8%之人力缺口。

今年3月衛福部曾一度提出提高社工訪視頻率的主張,引起社工團體強烈反彈,在目前已經人力不足的情況下,貿然增加訪視頻率並非改善社安網的解決之道。此外,中華民國兒童權益促進協會(兒權會)4月27日也在凱道舉行集會,呼籲行政院應成立兒少權益辦公室,整合原本四散在中央與地方各機關的兒少保護業務,並通盤檢視現有的出養安置制度等訴求。

政府社安網不是萬靈丹,透過民間、社區的互助資源,有時更能提供不同面向的實際支持:以日本高齡化社會為例,他們打造失智症友善社區,將相關知識帶入地方,讓社區民眾與店家能及時協助走失的失智長者;在英國則有以社區為核心的「社區心理衛生中心」,結合地方政府、家庭與臨床醫學部門等單位,試圖讓個案接受不同社會資源的幫助,同時也使其順利重新回歸社區。或許在兒少保護與協助家庭功能恢復方面,也能透過社區網絡助力社會安全網。

讓社區力量成為社會安全網的助力

相比於社福機構的定期預約訪視,與孩童或脆弱家庭更密切接觸,且更能即時發現問題的其實是學校、里長、教會、愛心店家等社區網絡。以芥菜種會為例,他們積極連結社區合作夥伴建立支持網絡,透過關懷訪視扶助中的家庭,以及以及社工督導帶領關懷志工團隊進入社區陪伴等方式,讓社區多一雙眼睛、多一對耳朵,提供「看得見,聽得到,走得到,接得到」的服務,協助因貧窮、風險與多重問題需要支持與介入的脆弱家庭,從「家的照顧」逐步落實「家的恢復」。

此外,芥菜種會也設立通報機制,提供民眾透過「找幫助」QR Code 及援助專線等管道主動求助,相關資訊都印在廣發的文宣品上,關懷志工團的「安安」過去就曾是藉由這個管道尋求協助的社區需要者。當芥菜種會接收到求助訊息後,會迅速評估狀況並提供有效支援,幫助家庭渡過當下難關,後續的地區助人網則以生活關懷等方式協助家庭恢復。

「基萬金」三福助人網提供工作機會,陪伴單親媽媽重新出發

除了提供急難補助與物資,芥菜種會更致力於建立系統化的培力模式,提供受助者工作機會,獲得一技之長並賺取薪資得以自立,讓受助者得以成為助人者,進而再投入到社區中。芥菜種會執行長李肇家表示,社會的穩定源於家庭的穩固,家庭穩固的根本,不在兒少與青年,而是在照顧者(包含原生父母、類父母)的健全。芥菜種會透過一對一陪讀、親職課程、職業培力等方式,致力促進家的恢復,陪伴家庭照顧者克服階段性困難並提升親職能力。

2023年芥菜種會在基隆、萬里、金山等一帶,建立首個助人網絡「基萬金」三福助人網,以孫理蓮紀念營地為主要據點,連結周邊學校與社區等單位共同協助弱勢學童。此外,也提供營地相關的房務、廚務、販售等工作機會給需要者。單親媽媽安安就是透過三福助人網,在營地擔任房務人員,在自力更生的同時也能將年幼孩子帶在身邊就近照顧。

建立100個共生共好的助人網

在面臨急難變故時,即時物資救助與安置能夠解決人們的立即性需求,而政策性的津貼也許能夠給予脆弱家庭經濟上的支援,然而家庭功能的恢復則需要長時間的努力,不論是在心靈層面上從創傷中走出來,或者在日常生活中重拾能力,需要者周邊的資源都扮演重要角色。若能在政府或社福機構資源無法觸及的角落,建立相對健全、互助的社區網絡,相信這樣的助人網將會成為社安網的助力,並帶給台灣社會共生共好的永續價值。每個人都有可能成為那個需要受助的人,而每個人也都可以成為在地社區助人網的一份子!