Le quattro giornate di Napoli, insieme a Un uomo da bruciare , segna una prima svolta nella carriera cinematografica di Gian Maria Volonté.

La nostra generazione si sente legata con una specie di cordone ombelicale alla storia dell’ultima guerra. Molti di noi erano bambini e non potevano capire. Oggi vogliamo capire interamente, profondamente.[1]

Una corrispondenza tra realtà e drammaturgia, a cura di Giuseppe Bertolucci e Franco Quadri, «Sipario», dicembre 1965.

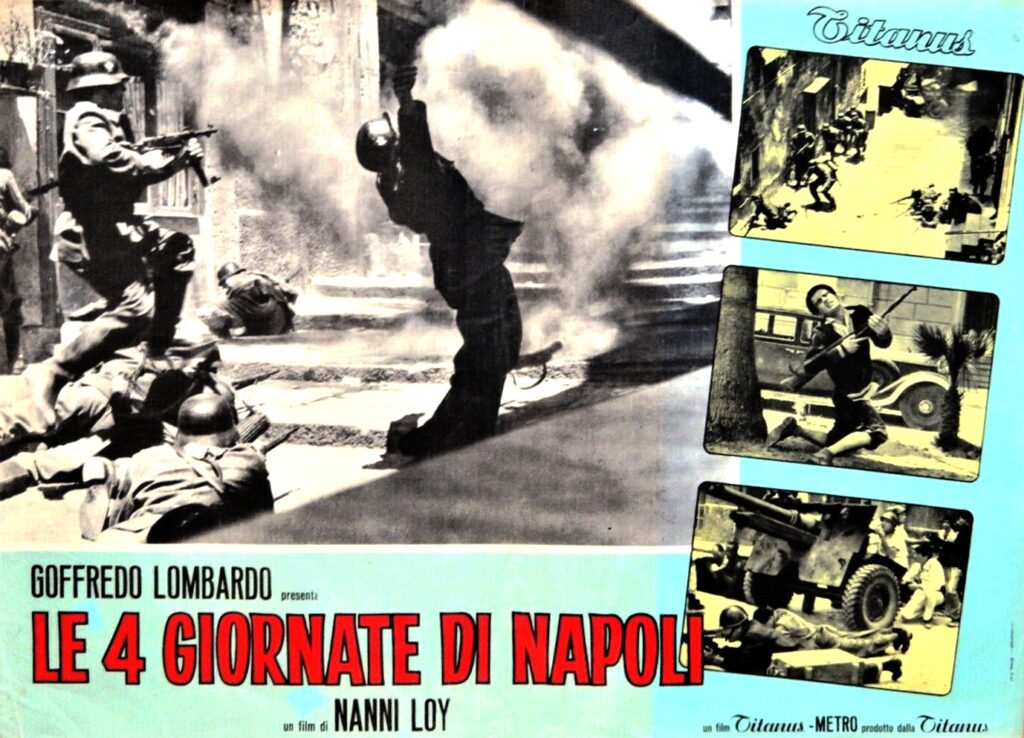

Le quattro giornate di Napoli

Questo film del 1962, uno dei maggiori successi di Nonni Loy, racconta alcuni episodi accaduti a Napoli negli ultimi giorni del settembre 1943 durante i quali la popolazione partenopea si ribellò agli invasori nazisti. Tante storie s’intrecciano le une alle altre: l’atto eroico del piccolo Gennaro Capuozzo; la banda di piccoli delinquenti del giovane Ajello; le barricate nei vicoli. Volonté ha il compito di dare un volto all’ignoto ufficiale italiano che guidò un gruppo di insorti nel corso dei combattimenti.

Il cinema scopre il volto di Volonté

Il comunicato di Badoglio trasmesso dalla radio ha fatto piombare la città in una folle euforia. Nelle caserme si vivono fasi d’incertezza e le truppe, prive di ordini precisi, sono allo sbando. È in questo frangente che appare per la prima volta Volonté. L’entrata in scena è anticipata dalla voce urlata: «Non lo so, non lo so» grida a un soldato che chiede ordini; ne rimprovera furiosamente un altro che si mette sugli attenti e a un gruppo di militari che domandano disposizioni risponde: «L’unico ordine che ho avuto io è quello di non dare ordini». Infine appende il cappello e incomincia a snodarsi la cravatta. Ciò che si vive in questa scena di appena quattordici secondi è il cosiddetto “tutti a casa” del dopo armistizio. Volonté esprime questi attimi concitati con ampi gesti, attraverso i quali s’intravede la protesi che porta al posto dell’avambraccio sinistro.

In piano ravvicinato

Ritroviamo il capitano nei pressi dello stadio del Vomero, sulla terrazza di un condominio, dove un gruppo di studenti armati, guidati dal proprio professore, ha preso posizione per liberare i numerosi civili che i tedeschi hanno radunato all’interno del campo sportivo e che ora intendono fucilare per rappresaglia. Nell’episodio, strutturato in due scene, il carattere energico del capitano ha il sopravvento sugli altri personaggi. Al professore che gli chiede dove sia stato fino a quel momento, il capitano risponde elencando le campagne nelle quali ha combattuto e mostra la protesi che si è guadagnato in battaglia: «In Jugoslavia, in Albania, in Russia e non certo per gusto mio, e sempre lustrando le scarpe ai tedeschi». Il piano ravvicinato ne mette in risalto i capelli cortissimi, neri, ma bianchi nella zona della fronte, e soprattutto ne rimarca la menomazione. La sicurezza del suo agire contrasta con l’inesperienza dei giovani che non sono in grado né di sparare, né di montare una mitragliatrice. A uno di questi sottrae un’arma e con altri due scende nel piazzale antistante lo stadio.

La collera come tratto attoriale

Il regista lo riprende in piano ravvicinato con il volto contratto e con il fucile poggiato sulla protesi mentre spara rabbioso oppure quando un attimo dopo si rivolge in tedesco ai nazisti per portarli allo scoperto. Ma è nel proseguio che il personaggio rivela tutta la propria ira verso gli invasori, la disperazione di chi non ha più nulla da perdere ed è disposto a sacrificare la vita. Carico di collera invita gli insorti a fare fuoco, nonostante ci sia il rischio di uccidere i prigionieri italiani. L’aggressività è un tratto caratteristico presente anche in altri personaggi interpretati da Volonté. La ritroveremo nel film La Ragazza con la valigia, nello sceneggiato Caravaggio, in Per un pugno di dollari e in Per qualche dollaro in più, solo per citarne alcuni.

Le quattro giornate di Napoli: Il finale

Le quattro giornate di Napoli termina con i tedeschi che abbandonano la città. Dopo anni di guerra il capitano può finalmente lasciare le armi e allontanarsi tra la folla. lI suo nome resterà ignoto, quello dell’attore invece diverrà uno dei più noti del cinema italiano.

References

| ↑1 |

Una corrispondenza tra realtà e drammaturgia, a cura di Giuseppe Bertolucci e Franco Quadri, «Sipario», dicembre 1965. |

|---|