Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

Wahlkampf: Olaf Scholz und die auf TikTok herrschenden Datenschutzpraktiken

Olaf Scholz sucht mit seinem neuen TikTok-Kanal mehr Social-Media-Reichweite. Aber nicht alles, was funktioniert, ist auch rechtlich zulässig. In einem Gastbeitrag analysieren Tobias Keber und Clarissa Henning, ob die neue Social-Media-Präsenz des Bundeskanzlers ein Verstoß gegen den Datenschutz ist.

Dies ist ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Tobias Keber, seit 2023 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, und Dr. Clarissa Henning, der persönlichen Referentin des Landesdatenschutzbeauftragten. Gastbeiträge geben nicht zwangsläufig die Haltung der Redaktion wider.

Der rechtswissenschaftliche Diskurs hat TikTok für sich entdeckt. Während Stefan Brink als ehemaliger Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württembergs dem TikTok-Kanal des Bundeskanzlers einen Verstoß gegen Datenschutz und politische Neutralität bescheinigt, kontert die Datenschutzblase mit Kristin Benedikt und Rolf Schwartmann mit einer weitreichenden Widerlegung der Argumente.

Zugegeben, auch dieser Artikel ist Zeugnis davon und reiht sich in die jüngsten Überlegungen zu dem trendigen Dienst von ByteDance ein, der Elemente eines Videoportals und Funktionen eines sozialen Netzwerks nahtlos verschmelzen lässt.

Neu sind die mit dem Dienst verbundenen (nicht nur) datenschutzrechtlichen Fragen dabei nicht. Ventiliert sind sie im Zusammenhang mit Diensten von Meta auf nationaler und europäischer Ebene, instanzgerichtlich ebenso wie höchstrichterlich. Sind die in diesem Rahmen elaborierten Grundsätze zur gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit für über Social-Media-Präsenzen geführte Kommunikation auf „New Social Media“-Angebote wie TikTok übertragbar?

Neu ist jedenfalls: Jetzt ist der Bundeskanzler auf TikTok. Und der Gesundheitsminister. Und der Wirtschaftsminister. Sie folgen einem Trend, der sich im politischen Raum schon seit einiger Zeit abzeichnet und nun weiter Fahrt aufnimmt, da es auf die Europawahl und wie hierzuländle (in Baden-Württemberg) vielerorts auch auf die Kommunalwahlen zugeht. Von allen Seiten strömen Parteien, Politiker*innen und Behörden auf TikTok – schließlich will und muss man die Jungwähler*innen, die GenZ, erreichen, um sie nicht einseitig informiert zu sehen. Das ist ein nachvollziehbarer und gewichtiger Grund. Denn man muss Bürger*innen ja dort abholen, wo sie sind – oder nicht?

Diktat der Reichweite?

Nicht alles, was funktioniert, ist rechtlich zulässig. Das klingt trivial, gilt im Besonderen aber, wenn öffentliche Stellen mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Zentrales Element des öffentlich-rechtlichen Äußerungsrechts ist, dass eben nicht jede Form der Kommunikation erlaubt und Grenzen deutlich enger gesteckt sind, als das bei Privaten der Fall ist. Bürger*innen können sich staatlichen Entitäten gegenüber auf die Meinungsfreiheit berufen, umgekehrt geht das nicht. Zur individuellen Meinungs- und Informationsfreiheit im Verhältnis Bürger-Staat gehört die freie Wahl des Kommunikationsmittels, umgekehrt gilt das in dieser Form nicht.

Vor diesem Hintergrund durchläuft das Reichweitenargument mediensystemisch gleich mehrere Déjà-vus. Das erste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts durchkreuzte 1961 den Plan Konrad Adenauers, ein eigenes Fernsehprogramm zu etablieren. Der durch Medien vermittelte Meinungsbildungsprozess in einer Demokratie müsse staatsfern ausgestaltet sein, so die Karlsruher Richter. Als Angela Merkel dann 2015 dem YouTuber Le Floid reichweitenstark Rede und Antwort stand und mit einem Auge zwinkernd anmerkte, das Internet ermögliche es dem Grunde nach, dass man sich seinen eigenen Sender baue, der nur Unkritisches zu berichten habe, stellte sich die Frage erneut. Diskutiert wurde sie indes schon deutlich leiser, denn mit der Situation in den Sechziger Jahren, wo für die Verbreitung medialer Inhalte nur begrenzte Ressourcen (Funkfrequenzen) bestanden haben, sei die Situation im Internet nun wirklich nicht zu vergleichen, so das Argument.

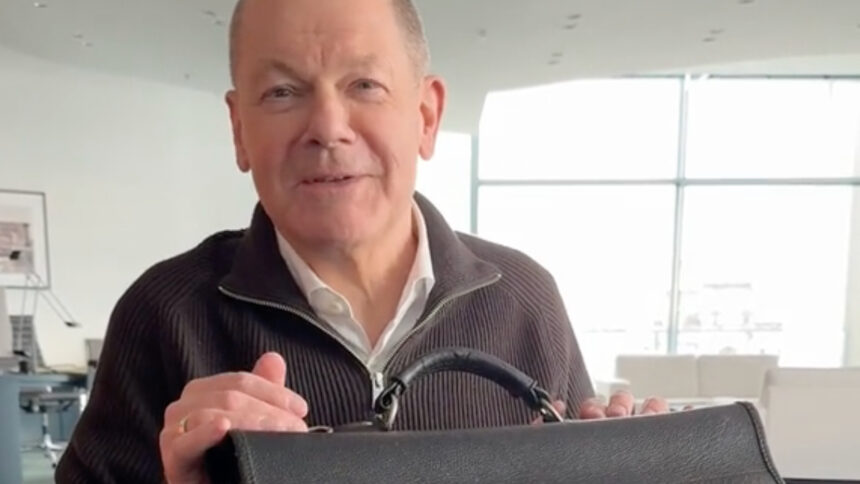

Auch in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie hat indes noch Gültigkeit, dass hoheitliche Kommunikate auf das für die Öffentlichkeitsarbeit Erforderliche begrenzt sein müssen und dem Sachlichkeits- sowie Neutralitätsgebot verpflichtet sind. Wie weit Neutralität, Sachlichkeit und Seriosität miteinander verknüpft sind und die Aktentasche des Kanzlers als tauglicher Gegenstand der Darlegung der aktuellen und künftigen Politik beziehungsweise Erläuterung der Amtsgeschäfte erscheinen kann, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.

Fragen der Datenschützer

Was eigentlich haben denn nun speziell die Datenschützer*innen mit TikTok für ein Problem? Wird hier nicht einfach die nächste Sau notorischer Bedenkenträger durchs Digitalisierungsdorf getrieben? Analysieren wir nüchtern und lesen zunächst, was das Unternehmen selbst im Rahmen seines Hausrechts (Terms of Service) und in der Datenschutzerklärung kundtut.

TikTok macht keinen Hehl daraus, dass Inhalte von Direktnachrichten erhoben werden, ebenso wie die dazugehörigen Meta-Daten (zum Beispiel Zeitpunkt des Versands, des Empfangs und des Lesens der Nachricht und deren Kommunikationsteilnehmer*innen), Standortdaten (auch soweit sie durch den Nutzenden deaktiviert werden) und das Nutzungsverhalten. Außerdem gleicht TikTok beim Synchronisieren des Telefonbuchs alle bei Nutzer*innen gespeicherten Informationen zu Kontakten mit den bestehenden TikTok-Nutzer*innen ab. Diese Vorgaben akzeptieren Nutzende im Rahmen des Registrierungsprozesses. Ob dies aber eine wirksame Einwilligung nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) darstellt, kann man zurecht fragen.

Öffentliche Stellen unterstreichen in der die Eröffnung eines TikTok-Kanals begleitenden Kommunikation gerne, man nehme Datenschutz und Datensicherheit ernst und betreibe daher ein eigenes Endgerät für den Betrieb des Kanals. Das erscheint bemüht, adressiert immerhin das in der Datenschutzerklärung beschriebene Problem des Auslesens von Kontaktdaten (Dritter) und erscheint auch datensicherheitsrechtlich (Endgerät außerhalb des internen Kommunikationsnetzes) sinnvoll. Für die Datenverarbeitungsvorgänge der auf die behördlichen TikTok-Inhalte zugreifenden Nutzenden ist diese technisch organisatorische Maßnahme indes ohne Wirkung.

Auf dem TikTok-Kanal des Bundeskanzlers ist zu lesen: „Für den TikTok-Kanal TeamBundeskanzler […] hat das BPA die TikTok-Analytics-Funktion deaktiviert. Das heißt, TikTok stellt dem BPA keine Seitenstatistik, die anonymisiert Aufschluss über Besuchergruppen und Besucheraktivitäten gibt, zur Verfügung. Das sog. ‚TikTok Analytics Joint Controller Addendum‘ gilt daher für diesen Informationsdienst nicht.“

Das liest sich vor dem Hintergrund der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung problembewusst, wirft aber die Frage auf, ob das Deaktivieren der Analyse-Funktion durch den Präsenz-Betreibenden bewirkt, dass diese Daten von TikTok tatsächlich nicht mehr erhoben werden. Oder verzichtet der Kanalbetreibende bloß auf die Einsichtsmöglichkeit in die gleichwohl durch TikTok über seine Präsenz erhobenen Daten? Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus der Mitverantwortung?

Was erfasst TikTok über den In-App-Browser?

Wenig offizielle Informationen, namentlich in der Datenschutzerklärung des Unternehmens, findet man zum Verhalten des In-App-Browsers des Dienstes, der gleichsam wenig datensparsam ausgestaltet ist. Klickt man in der TikTok-App auf einen Link, der in TikTok (etwa in der Kanalbeschreibung) gepostet wurde, wird dieser mittels des In-App-Browsers geöffnet, wodurch zahlreiche Daten an TikTok übermittelt werden, die mit dem User oder der Userin verknüpft werden, beispielsweise die vollständige URL, Zeitstempel und den Verlauf der Seiten, die im Browser aufgerufen werden. Das Nutzungsverhalten wird in einer Log-Datei auf dem Endgerät gespeichert und kann vom Dienstanbieter TikTok ausgelesen werden.

Um das Problem veranschaulicht zu benennen: TikTok erfasst bei öffentlichkeitsarbeitenden Kanälen über den In-App-Browser auch, welche politischen Inhalte und Meinungen (besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DSGVO) der Kanalbesucher konsumiert werden. Im Lichte der Ausführungen im Hausrecht TikToks, wonach auch die Konten von Politiker*innen, Parteien, Regierung etc. als solche kategorisiert werden (die Kriterien hierfür und was daraus folgt, sind nicht transparent), erscheint das radikal konsequent.

Aus dem Bundeskanzleramt Olaf Scholz’ heißt es, dass man auf TikTok unterwegs sei, bedeute nicht, dass man die dort herrschenden Datenschutzpraktiken befürworte. Das ist erfreulich, nimmt man die kognitiven Verzerrungen durch TikTok-Algorithmen in den Blick, die natürlich direkten Einfluss auf die Meinungsbildung haben und damit nichts mit Selbstbestimmung (schon gar nichts mit informationeller) zu tun haben. Aber ist das Haltung, die wir von staatlichen Einrichtungen erwarten? Um es mit Jan Böhmermann zu sagen: „Wer die Leute da abholen will, wo sie sind, muss auch wissen, wo er die Leute hinbringt.“

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Gastbeitrag