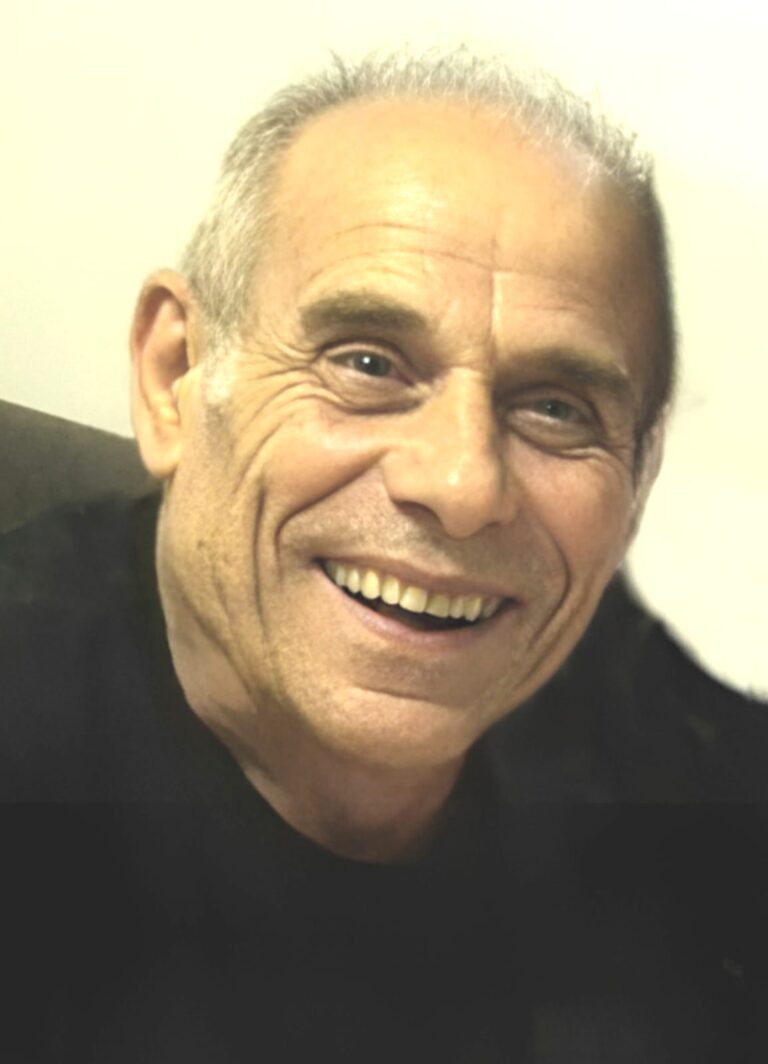

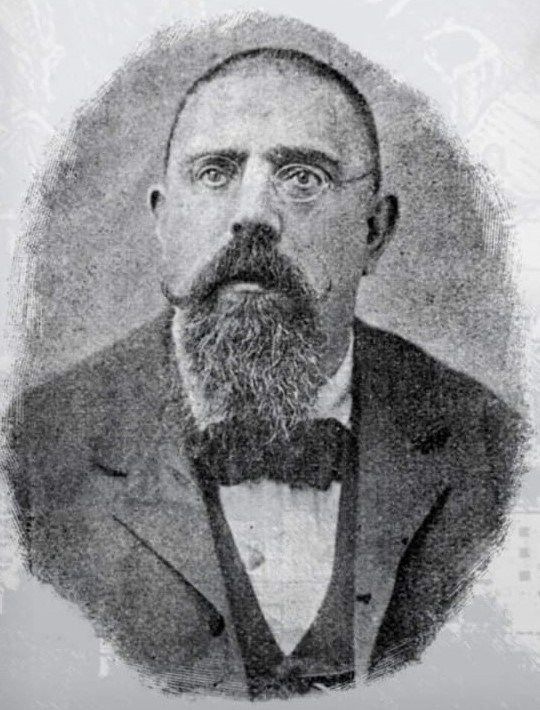

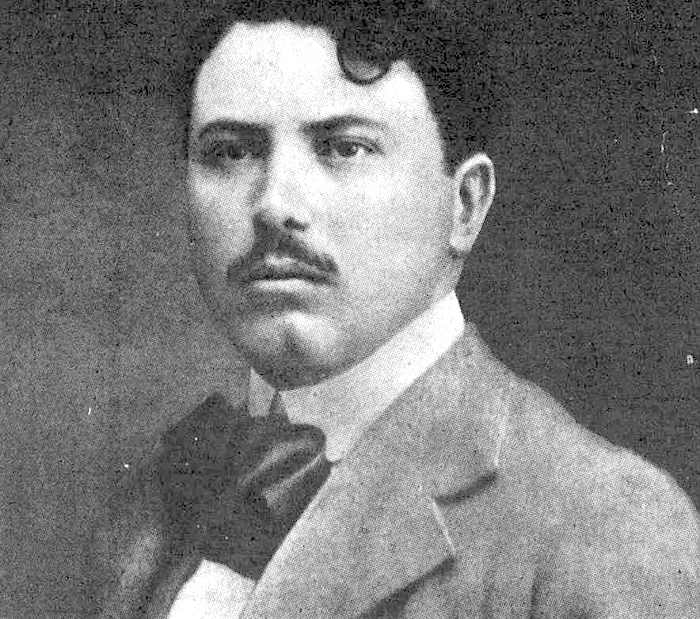

Giacinto De Vecchi Pieralice (1842-1906) fu un intellettuale con vasti interessi culturali nel campo umanistico e storico. Nacque a Castel Madama (RM) il 16 dicembre 1842 da Michele Pieralice ed Eufrasia Ferrari di Oricola, imparentato con la famiglia De Vecchi tramite il ramo materno. Quando era ancora adolescente, il padre abbandonò la famiglia e Giacinto si trasferì a Oricola (AQ) dove fu avviato agli studi e all’amore per la cultura dallo zio Teodosio De Vecchi, possidente di Oricola, che lo sostenne per frequentare il seminario della vicina Subiaco e successivamente l’Università di Roma, dove frequentò gli studi delle scienze giuridiche che, però, non riuscì a completare. Terminata l’esperienza romana, nel 1867 tornò a Castel Madama dedicandosi al componimento di poesie, opere letterarie e filosofiche, nel 1871 si trasferì a Oricola, dove aveva ereditato una cospicua eredità dallo zio Teodosio (1787-1864) con il quale aveva un forte legame affettivo al punto che volle aggiungere al suo cognome originario, Pieralice, quello del nobile casato De Vecchi.

A Oricola continuò a comporre poemetti e opere filosofiche e negli anni compresi tra il 1878 e il 1879 stabilì con l’inglese Enrico Stevenson (1854-1898), non solo rapporti epistolari, ma anche una stretta collaborazione per le ricerche epigrafiche che l’inglese stava conducendo nell’area carseolana per la preparazione del nono volume del Corpus delle iscrizioni latine, che Theodor Mommsen avrebbe pubblicato dopo qualche anno.

Con Stevenson ebbe modo di prendere visione nell’area carseolana di un certo numero di epigrafi che saranno brevemente descritte.

La prima fu un’ara sacra che si trovava nella casa di campagna dello zio Teodosio, posta nei pressi dell’Osteria del Cavaliere in Oricola e poi trasportata da Ricciotti Garibaldi nella sua villa a Riofreddo, dove aveva stabilito la residenza nel 1893. L’ara, restaurata nel 2004 dalla Soprintendenza per i Beni archeologici per l’Abruzzo, è ora esposta al Museo delle Civiltà nella villa Garibaldi di Riofreddo (CIL IX 4052). L’ara timpanata, di forma quadrata, porta incisa la sola parola Sacr(um) e al centro della parte frontale reca scolpita la scena di un toro portato al sacrificio.

Altra iscrizione, ora smarrita, era un frammento rinvenuto nel 1879 alla Civita, sito dell’antica Carsioli, che si conservava in casa di De Vecchi Pieralice ed era riferita probabilmente a un Rufus magistrato del collegio addetto al culto di Marte (CIL IX 4068a). Sempre presso la casa De Vecchi Pieralice era presente un mattone che portava inciso un bollo con poche lettere: [ – – – ] N A I.

Un’iscrizione su pietra calcarea fu vista nella porta di un casaletto situato in una vigna a Serrasecca, in località detta Collelombo a Rocca di Botte faceva riferimento a due magistrati, Quintus Otatius e Marcus Mulcius, che con gli introiti delle somme incassate per la gestione di un bosco sacro restaurarono il portico del santuario annesso al bosco (CIL IX 4072). L’iscrizione è irreperibile.

Un titolo funerario rinvenuto a Carsioli, ora smarrito, si trovava in casa Laurenti a Oricola e portava incisi i nomi dei due defunti, padre e figlio, entrambi chiamati Alexander. L’area sepolcrale era delimitata sul fronte stradale per una lunghezza di piedi XXVII (m. 8) e verso la campagna di piedi LXVII (m. 19,86) (CIL IX, 4074).

Un titolo funerario era segnalato in “Pereti prope S. Georgium” ma Pieralice e Stevenson non riuscirono a rintracciarlo a causa dell’imprecisa indicazione ricevuta. Infatti, l’iscrizione non si trovava presso la chiesa di S. Giorgio bensì presso i ruderi dell’ex chiesa di S. Pietro, in località La Croce, dove è ancora affissa in un muro che separa due ambienti di una stalla (ex casale Vicario) posta all’incrocio tra la strada Provinciale del Cavaliere che entra a Pereto e la strada Provinciale per Rocca di Botte. L’epigrafe è una dedica fatta dai genitori Horaeus e Musa ai giovani figli Musaeus e Fraternus che morirono rispettivamente all’età di anni 24 e 23 (CIL IX 4086).

Una tavola calcarea, ora smarrita, fu vista nella soglia di casa De Vecchi. Trattavasi di frammento d’iscrizione contenente poche lettere della parte finale di una dedica funeraria: – – – – – – / [bene mere]nti fecit (CIL IX 8142).

Le ultime due iscrizioni visionate da Stevenson nei suoi itinera epigraphica con Pieralice, furono due epigrafi inviate ad Aquila dal sindaco di Carsoli su richiesta del prefetto Gaetano Pacces. Oggi, le due iscrizioni funerarie (CIL IX 4061 e 4087), si trovano nel Museo Nazionale di L’Aquila.

Oltre alle suddette iscrizioni, Pieralice segnalò a Stevenson anche tre miliari dell’antica via Valeria.

Il primo (CIL IX 5964) fu quello rinvenuto a Civita di Oricola in località Nasetta concernente la riparazione della via Valeria da parte dell’imperatore Nerva nel 97 d.C., recante il numerale XXXX[III]. Il miliario fu visto e fotografato nel 1905 da Thomas Ashby quando era ancora integro, mentre oggi la sola parte inferiore è giacente presso il giardino dell’ex asilo di Civita di Oricola in piazza S. Pio di Pietralcina.

Il secondo miliario (CIL IX 5966), sempre relativo alla riparazione della via Valeria da parte di Nerva nel 97 d.C., fu rinvenuto a Celle di Carsoli presso la chiesa di S. Maria del Carmelo (o del Carmine) e secondo Pieralice indicava il numerale XXXXIIII contrariamente al numerale XXXXI indicato in CIL.

Il terzo miliario (CIL IX 5967) fu visto da Pieralice nella chiesa di S. Vincenzo a Carsoli. Nel 2003 fu restaurato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo per l’allestimento della mostra “Gli Equi tra Abruzzo e Lazio” tenutasi nel 2004 a Oricola e dal 2011 si trova all’interno della chiesa di S. Vittoria come piedistallo dell’altare dedicato a Papa Pio X.

CIL IX 5964

La proficua collaborazione di Pieralice con Stevenson nella ricerca delle epigrafi carseolane fu notata dal Direttore degli Scavi Giuseppe Fiorelli, il quale andava maturando l’idea di affiancare all’ispettore Mattei, impegnato principalmente nell’area fucense, qualcuno che potesse vigilare sul territorio di Carsoli. Così Fiorelli propose Pieralice a ispettore degli Scavi e Monumenti del Mandamento di Carsoli la cui nomina avvenne con decreto regio del 4 agosto 1880.

L’anno successivo, esattamente nel giugno 1881, l’ispettore fece la sua prima e unica segnalazione a Fiorelli sul rinvenimento di antichità nell’area di Carsoli: “Nel tempio di Apollo in Carseoli, testè scoperto, ho trovato la favissa. È nella mia opinione che colà dentro vi siano oggetti gittati, onde salvarli, nel giorno della espugnazione e rovina di quella città”.

L’area sacra cui faceva riferimento l’ispettore con annessa favissa (cella sotterranea dove venivano depositati oggetti votivi), molto probabilmente è il santuario urbano di Carsioli che è stato oggetto di campagne di scavo da parte della Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo negli anni 1987 e 1989. Dagli scavi sono venuti alla luce numerosi ex voto fittili, ma non sono emersi indizi certi o iscrizioni sulla divinità venerata nel santuario, pertanto non può essere confermata l’ipotesi avanzata da Pieralice su un possibile tempio dedicato ad Apollo.

“Desidero inoltre tener dietro ad una linea di mura ciclopiche, delle quali si è scoperta porzione a causa di una frana, e (ciò che più interessa) nello scoscendersi del terreno si è mostrato l’arco di una porta”. L’arco di cui parla l’ispettore fu notato anche da Ercole Canale Parola nel 1888 e da Thomas Ashby nel 1905. Più recentemente, i resti di quest’arco di tufo sono stati descritti da Sergio Maialetti, il quale precisa che la porzione di arco, di cui sono visibili sette blocchi di tufo, si trova a nord dell’abitato di Civita di Oricola, sul fianco orientale del colle detto Vigna Emilia, nella località conosciuta come Cesa Sentella e Cesa Cionca. In prossimità di questo arco si vedono pure blocchi poligonali della cinta muraria dell’antica Carsioli.

Arco di tufo. Maialetti 2009

“Chieggo quindi un sussidio minore di £ 500 onde procedere all’opera, alla quale attenderò nella buona speranza di essere utile all’archeologia ed alla storia”. Alla richiesta di un sussidio di £ 500 per consentire l’esplorazione della favissa e delle mura ciclopiche, Fiorelli rispose che, prima di procedere al finanziamento degli scavi, l’ispettore avrebbe dovuto presentare una relazione circostanziata sulle scoperte già fatte e sui lavori che s’intendevano eseguire. Pieralice, che fino a quel momento si era limitato a fare comunicazioni molto generiche, non presenterà mai la relazione dettagliata richiesta del Direttore, per cui non ottenne il sussidio richiesto.

“Rammento del pari alla E. V. che si degni ordinarmi ciò, che crede opportuno per l’interessante pulpito a mosaico nella chiesa semidiruta di Roccadibotte. Esposto da quattro anni al nudo cielo va a perdersi un lavoro di pregiata antichità, e, se vuolsi di qualche originalità. O trasportarlo in Roma, poiché l’Aquila è troppo lontana da noi, ovvero guarentirlo con opportuno riparo”.

Il pulpito a mosaico cui fa riferimento l’ispettore è quasi sicuramente quello che fu rubato nel 2010 nella chiesa di S. Pietro Apostolo a Rocca di Botte e recuperato dalla Guardia di Finanza nel 2012. Oggi il pulpito si trova nuovamente nella chiesa di S. Pietro Apostolo.

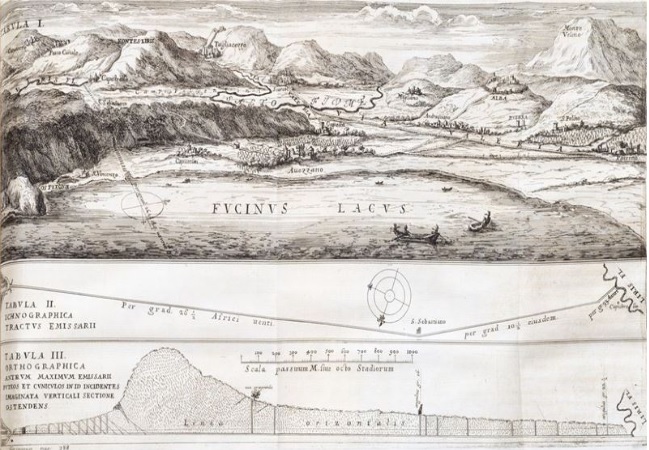

Il trasferimento del pulpito a Roma, invece, non fu ritenuto opportuno da Fiorelli, il quale suggerì di impiantare un museo municipale per ospitare le antichità locali “che potrebbe sotto date condizioni essere sussidiato dal governo”. Pieralice non rispose mai alla proposta del Direttore Fiorelli che era favorevole, in linea di principio, all’apertura di musei locali con un contributo governativo, a condizione che i municipi si facessero carico dei costi dell’impianto iniziale e della gestione del museo, come avvenne per la raccolta lapidaria di Avezzano inaugurata nel 1888 con una spesa a carico del comune di £ 2000 e un sussidio governativo di £ 500.

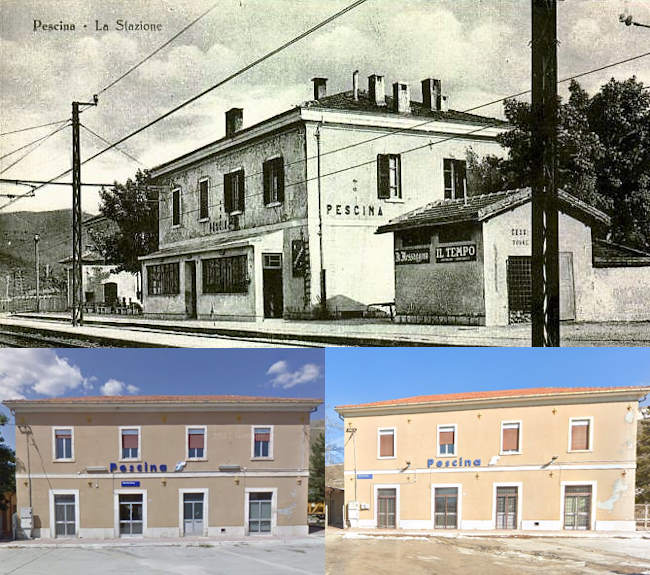

Come appena detto, l’ispettore non fece altre segnalazioni archeologiche oltre a quella appena descritta; i suoi interessi, infatti, si spostarono a Roma, dove trasferirà definitivamente la sua residenza. Gli anni 1887 e 1888 lo videro impegnato nella preparazione della sezione centrale della Guida storico artistica che sarebbe stata pubblicata a cura di Luigi Degli Abbati in occasione dell’inaugurazione della linea ferroviaria Roma-Sulmona. La parte centrale della guida descritta da De Vecchi Pieralice comprendeva le due sezioni riguardanti la Regione Carseolana da Riofreddo a Colli (Bacino del Torano) e la Regione Marsicana da Colli a Carrito (Bacino del Velino e del Fucino), con foto e disegni di L. Degli Abbati.

In questa guida Pieralice fornisce una descrizione generale di geologia, preistoria, storia romana, medievale e contemporanea delle aree attraversate dalla ferrovia e si affida agli storici come Muzio Febonio, Pietro Antonio Corsignani, Antonio Di Pietro, Fabio Gori e Raffaele Garrucci per la descrizione di monumenti che spesso non sono stati visti da lui personalmente. Le iscrizioni romane sono citate senza fare riferimento al volume IX del CIL di Mommsen. La sua, quindi, è una descrizione storico-letteraria dei luoghi interessati compilata secondo uno stile che ritroviamo in molti scrittori ottocenteschi come Atto Vannucci e la sua Storia dell’Italia Antica edita nel 1863-4.

Con la morte di Orazio Mattei avvenuta nel gennaio 1888, il nuovo ispettore ai Monumenti e Scavi del Circondario di Avezzano Ercole Canale Parola, dopo aver inaugurato il museo lapidario ad Avezzano nell’agosto 1888, visitò le rovine dell’antica Carseoli e nel gennaio 1889 segnalò a Fiorelli che nei fondi di Pietro De Sanctis si stanno scavando, senza alcuna autorizzazione ministeriale, antichi edifici da cui si recuperavano pietre e marmi per farne la calce. Il Direttore esortò Canale Parola a sollecitare l’ispettore locale Pieralice a una maggiore sorveglianza; Canale Parola rispose che Pieralice risiedeva permanentemente a Roma e che non gli si poteva lasciare la sorveglianza della zona perché lui stesso distrugge e lascia distruggere raccogliendo oggetti di antichità per formare un suo museo privato in Oricola. Lo stesso Pieralice asseriva di possedere oggetti d’antichità provenienti dall’area carseolana come un capitello corinzio, frecce di selce e di bronzo, monete, idoletti, un mercurio, un bronzo di quattro centimetri e lucerne, senza aver mai dato alcuna comunicazione alla Direzione Generale delle Antichità.

Nell’ottobre 1889 Fiorelli riportò il mandamento di Carsoli all’interno della giurisdizione del circondario avezzanese e Pieralice perse l’incarico d’ispettore onorario che gli era stato assegnato nel 1880.

Negli anni ottanta dell’Ottocento, Pieralice avrebbe dovuto svolgere l’incarico d’ispettore ai monumenti, ma il trasferimento a Roma lo portò, invece, a coltivare la sua passione per la letteratura e a frequentare le accademie letterarie romane: prima quella dei Quiriti, poi quella dell’Arcadia e infine quella Tiberina. Con queste accademie pubblicò poemi, sermoni e versi letterari, nonché un’opera corredata con 24 tavole sul Sacro Tesoro posseduto dal Giancarlo Rossi, in cui Pieralice sosteneva l’autenticità dei 25 arredi liturgici d’oro e d’argento datandoli ai primi secoli dell’era cristiana. Per questo suo lavoro, pubblicato nel 1888, Pieralice fu duramente criticato da eminenti studiosi dell’epoca che non ritenevano autentici gli arredi del Sacro Tesoro.

Negli ultimi anni della sua vita collaborò intensamente con il periodico letterario in lingua latina Vox Urbis, producendo numerosi articoli pubblicati tra il 1898 e il 1903.

Morì a Roma il 27 ottobre 1906; a lui è stato dedicato un vicolo a Castel Madama presso l’abitazione dove era nato, una piazza a Oricola e una strada a Roma nel quartiere Aurelio.

Bibliografia di Giacinto De Vecchi Pieralice

Di seguito è riportata la bibliografia di Pieralice a carattere storico artistico, mentre per quella più ampia e completa a carattere letterario e filosofico, sia edita sia inedita, si rimanda alle pagine 273-276 della monografia di Paola Nardecchia su Giacinto De Vecchi Pieralice pubblicata dall’Associazione Lumen nel 2014:

- Elenco ed osservazioni relative agli edifizi e monumenti medievali e moderni esistenti nel Carseolano, 1880, in Archivio di Stato di L’Aquila (ASAq), Prefettura, 1^ serie, 2° vers., cat. 14, b. 6235 bis.

- L’ombra di Ovidio fra le rovine di Carseoli. Libri tre. Subiaco 1881.

- Regione Carseolana da Riofreddo a Colli (Bacino del Torano) e Regione Marsicana da Colli a Carrito (Bacino del Velino e del Fucino), in L. Degli Abbati, Da Roma a Solmona. Guida storico-artistica delle regioni traversate dalla strada ferrata, Roma 1888, pp. 37-157.

- Dei simboli e delle figure contenuti nel Sacro Tesoro posseduto dal chiarissimo sig. cav. Giancarlo Rossi, secondo le tavole fototipiche dimostranti gli arredi in antichissimo tempo usati dalla Chiesa, (con XXIV tavole disegnate dal pittore Pietro De Simone), Roma 1888.

- Commento alle tavole … Ragionamento complementare o dimostrazione archeologica sull’antichità del S. Tesoro. Anacefaleosi. Conclusione, Roma 1890.

- L’autenticità del Sacro Tesoro del cav. Giancarlo Rossi dimostrata in primo luogo dalle 150 contraddizioni, dalle 144 Bugie, dalle 36 Calunnie, dalle 10 Empietà nelle quail un opuscolo di 27 pagine e 17 linee in 8° grande ha dovuto rompere per negarla, Roma 1896.

Per ulteriori approfondimenti su Giacinto De Vecchi Pieralice

- C. Castellani, Ispettori ai monumenti e scavi nella Marsica, ed. Kirke 2021 (Giacinto De Vecchi Pieralice da p. 108 a p. 115).

- C. Castellani, Giacinto De Vecchi Pieralice. Il suo contributo epigrafico nella preparazione del CIL vol. IX ed. 1883, in Il foglio di Lumen, Misc. 54, Pietrasecca di Carsoli (AQ) agosto 2019, pp. 18-25.

- P. Nardecchia, Un erudito tra il Tiburtino e la Marsica. Giacinto De Vecchi Pieralice, in Il foglio di Lumen, Misc. 52 dicembre 2018, pp. 15-19.

- P. Nardecchia, Giacinto De Vecchi Pieralice. Un intellettuale tra la provincia dell’Aquila e Roma nel secondo Ottocento, Associazione Lumen, Pietrasecca di Carsoli (AQ) 2014.

________________________________

NOTE

- P. Nardecchia, Un erudito tra il Tiburtino e la Marsica. Giacinto De Vecchi Pieralice, in Il foglio di Lumen, Misc. 52 dicembre 2018, pp. 15-19.

- P. Nardecchia, Giacinto De Vecchi Pieralice. Un intellettuale tra la provincia dell’Aquila e Roma nel secondo Ottocento, Associazione Lumen 2014, pp. 1-5.

- T. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. IX, Berolini 1883.

- C. Castellani, Giacinto De Vecchi Pieralice. Il suo contributo epigrafico nella preparazione del CIL vol. IX ed. 1883, in Il foglio di Lumen, Misc. 54, Pietrasecca di Carsoli (AQ) agosto 2019, pp. 18-25.

- S. Lapenna, Il santuario di Carsioli: saggi di scavo, in Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti I Convegno di Archeologia, Avezzano 10-11 nov. 1989, Avezzano 1991, pp. 448-455.

- S. Maialetti,Carsioli: un antico manufatto da riscoprire, in Il foglio di Lumen, Misc. 24, Pietrasecca di Carsoli (AQ) agosto 2009, pp. 5-6.

- C. Castellani, Nascita e sviluppo della Raccolta Lapidaria di Avezzano, in Epigraphica LXXX, Faenza (RA) 2018, pp. 475-494 a pag. 480.

- L. Degli Abbati, Da Roma a Solmona. Guida storico-artistica delle regioni traversate dalla strada ferrata, Roma 1888.

- L. Degli Abbati, Da Roma a Solmona, 1888, pp. 45, 53, 60, 82.

- P. Nardecchia, Giacinto De Vecchi Pieralice, 2014, p. 66.

LEGGI ANCHE

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Avezzano (AQ) n.9 del 12 novembre 2008 – Editore web solutions Alter Ego S.r.l.s. – Direttore responsabile Luigi Todisco.

TERRE MARSICANE È UN MARCHIO DI WEB SOLUTIONS ALTER EGO S.R.L.S.