-

2024-6 La "Société élémentaire"

Séance 6

Naissances de l’école du peuple (suite)

CHAPITRE 2

Des écoles de charité aux écoles mutuelles

3) De la Société d’encouragement pour l’industrie nationale à la Société pour l’amélioration de l’enseignement élémentaire (suite).

La Société pour l’instruction élémentaire consacre ses premiers travaux à l’organisation de l’école d’essais, conçue comme une sorte d’école normale pour les moniteurs (la première école normale d’instituteurs date de 1810), qui trouve à se loger, grâce à Jomard, dans un appartement de la rue Saint-Jean-de-Beauvais (Ve arrondissement actuel – quartier des collèges de l’Université, depuis le Moyen Age). Peu de temps après, l’école intégrera, de l’autre côté de la rue, le bâtiment de la chapelle de l’ancien collège de Lisieux. En attendant, Jomard et Lasteyrie font fabriquer les tableaux de lecture ainsi que le matériel indispensable, tandis que Carnot nomme directeur le pasteur Martin, professeur de théologie à la faculté protestante de Montauban, et qui revient de Londres où il s’est rendu à l’invitation de Fox, le secrétaire de la Société locale. Pour le seconder arrivera plus tard le fils du doyen de la même faculté, Frossard. Mais à ce moment, selon une autre anecdote fameuse, Paris est occupé par les troupes qui ont vaincu Napoléon et la Grande armée, et ce sont les chevaux du général Muffting, commandant pour les alliés de la place de Paris, qu’on accroche aux clous normalement destinés aux tableaux de lecture. Le malheur de l’arrivée des troupes étrangères sera toutefois bon à quelque chose, puisque le capitaine des gardes de l’empereur de Russie suivra les cours de l’école et en rapportera le projet d’en ouvrir une sur le même modèle à son retour dans son pays.

Le 13 juillet, les règlements de la Société sont adoptés. Ils prévoient l’instauration de plusieurs comités. L’un est chargé de publier un bulletin périodique – ce sera la fameux Journal d’éducation (qui deviendra en 1829 le Journal d’éducation populaire : Bulletin de la Société pour l’instruction élémentaire). Il comprendra nombre d’articles théoriques et d’études intellectuelles, et surtout le recueil complet des faits et gestes effectués par les divers membres de la Société ou bien accomplis au nom de la Société, souvent afin de tisser des liens avec l’étranger. Sont en outre établis une commission des fonds, un comité d’instruction ou des méthodes, un comité d’inspection ou des maîtres, et un comité d’économie.

Le tire I de ces règlements énonce les buts de la Société qui sont d’encourager en France la création des écoles élémentaires « organisées d’après les méthodes les plus parfaites » (article 1 ; remarquons la double référence d’une part à l’« élémentaire » et d’autre part aux « méthodes ») ; nouer des liens avec l’étranger, dans la mesure où les bienfaits de l’éducation concernent « l’espèce humaine » (article 2 ; ici se profile l’éthique humaniste, héritée des Lumières, et étroitement associée à l’enseignement mutuel) ; établir des écoles, à Paris d’abord, écoles dans lesquelles l’enseignement religieux sera confié aux ministres du culte (article 3 ; il y a là une grave divergence avec les conservateurs, qui souhaitent que l’enseignement religieux ne deviennent pas une simple matière parmi d’autres) ; établir une institution « normale » (article 4) ; composer des livres et des tableaux (article 5) ; étudier les méthodes et faire des expériences comparatives (article 6) ; se donner des associés et des correspondants étrangers (articles 7 et 8) ; envoyer des maîtres en province s’il s’y crée des sociétés locales (article 9) ; constituer à Paris un Comité de Dames, pour surveiller les écoles de filles (article 11) ; proposer des prix pour la composition et la publication de livres élémentaires (article 12 : sera ainsi primé en 1818 l’ouvrage bientôt classique de Laurent de Jussieu, Simon de Nantua ou Le marchand forain) ; instaurer une bibliothèque spéciale pour réunir les meilleurs ouvrages sur l’éducation (article 13) ; publier un ouvrage périodique…

« afin de propager les notions qui tendent à améliorer et perfectionner toutes les parties de l’enseignement et de l’instruction élémentaire ». [Note : Je tire cette liste et la citation ci-dessus du Journal d’éducation, t. 1, 1815, p. 33 à 35. Les Titres II et III concernent l’admission des membres et les attributions du Conseil d’administration.].

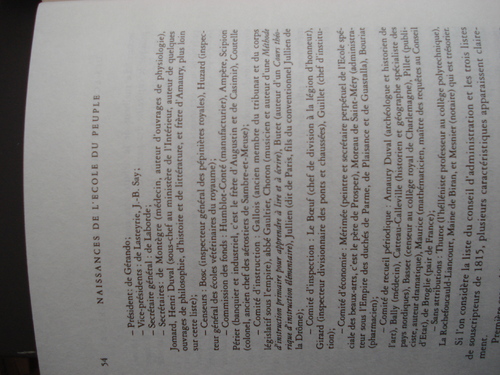

Qui furent les premiers membres de cette Société pour l’instruction élémentaire ? Une analyse prosopographique suivra. Pour l’instant, voici la liste des 36 noms du premier Conseil d’administration, qui sera suivie de 418 noms de souscripteurs de 1815 (je me contente de photographier la page 54 de mon livre) :

…

Reprenons la question à peine lisible au bas de la photo : sur la base de cette liste et des trois premières listes de souscripteurs, quelles sont les caractères principaux des personnes intéressées par l’enseignement mutuel à cette époque des débuts de la Restauration ?

Première caractéristique : l’inspiration philanthropique, c’est-à-dire une volonté toujours affirmée et jamais démentie d’agir en faveur des pauvres. Ceci justifie qu’on situe l’expérience mutualiste dans le sillage de l’école charitable de l’Ancien Régime (avec toutes les différences que je m’efforce d’exposer). Dès la première livraison du Journal d’éducation, une notice sur l’origine de la Société élémentaire désigne les fondateurs, qui sont aussi les premiers visiteurs des écoles mutuelles, par leur qualité de philanthrope. Carnot, dans son rapport du 27 avril, signale de même à l’Empereur « plusieurs des philanthropes qu’on peut regarder comme créateurs et directeurs de l’instruction primaire » [Note : Formule citée par R. Tronchot, L’enseignement mutuel…, op. cit., t. I, p. 114.]. Et sans doute la Société bénéficie-t-elle a priori du même prestige que certaines autres, déjà anciennes parce que fondées avant la Révolution, comme la Société philanthropique, qui, avec sa « Maison » de Paris, est née en 1780 [Note : Sur ces questions, voir C. Duprat, Le temps des philanthropes…, op. cit., t. I .]. En l’occurrence, « philanthrope » est un terme qui indique une réelle qualité humaine, mais aussi une sorte de titre honorifique. Et ceux qui, dans la Société élémentaire, l’ont obtenu ou l’obtiendront, ceux qui sont ou seront donc marqués du sceau de la bienfaisance, qui sont ils ? Lisons. Ce sont Emmanuel de Pastoret (premier président de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale), avec Gerando, Lasteyrie, Laborde, François Delessert, Benjamin Delessert (le naturaliste, que nous avons déjà aperçu en tant que gouverneur (ou « régent ») de la Banque de France - créée en 1800 suite à une initiative du Premier Consul Bonaparte), et surtout La Rochefoucauld-Liancourt qui est à ce point le grand héraut de la philanthropie qu’il fut souvent précédé de formules claquantes comme « le Vincent de Paul du vieux libéralisme » ou bien « le patron banal de toutes les philanthropies » - (banal au sens du ban et de l’arrière ban). La Rochefoucauld-Liancourt, qui a 68 ans en 1815, a en effet combattu toutes les souffrances et tous les désespoirs des pauvres. Il a fondé en 1783, chez lui, une « manufacture rurale de bienfaisance », puis, en 1786, à Liancourt même, il a ouvert une école d’enseignement technique qui fut en fait la première école d’arts et métiers (transférée à Compiègne en en 1800 puis à Châlons-sur-Marne- en 1806). En 1790 et 1791, il a présidé le Comité de mendicité de la Constituante ; en 1799 il a fondé un Comité à l’origine de plusieurs millions de vaccinations au début du XIXe siècle (à ce moment, longtemps avant Pasteur, la vaccination commence d’être mise au point sous la forme de la « vaccine » - un moyen de lutte contre la variole) ; et durant l’Empire et la Restauration, il a été membre du Conseil général des hospices de Paris, en même temps qu’il s’investissait (après 1815) dans la Société royale pour l’amélioration des prisons, puis dans la Société de morale chrétienne, etc., etc.

Seconde caractéristique des membres et des souscripteurs de la Société élémentaire : le libéralisme. Certes cette référence (une notion progressiste à une époque où la distinction droite-gauche n’est pas encore fixée par le vocabulaire), est surtout dénoncée par les adversaires conservateurs qui évoquent le parti ou la « faction » libérale ; mais il s’avère que les partisans de la méthode mutuelle y adhèrent quasiment tous. C’est le cas des plus connus que sont Laborde, Jean-Baptiste Say, La Rochefoucauld-Liancourt, le général de La Fayette, Benjamin Constant, auxquels s’adjoignent la famille d’Orléans, la duchesse douairière avec Madame de Chastellux, ainsi que le duc avec Nicolas François de Broval, son secrétaire des commandements (celui qui note et fait exécuter les ordres du roi). Mais la Société compte aussi parmi ses soutiens des personnalités sans lien avec le parti libéral, notamment le vicomte Mathieu de Montmorency, qui est certes désigné comme philanthrope mais qui est aussi un catholique fervent et l’un des fondateurs de la fameuse « Congrégation », hostile par définition au libéralisme (Mathieu de Montmorency sera d’ailleurs ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ultra (catholique et conservateur) du comte Joseph de Villèle, en 1822 (après l’arrivée sur le trône de Charles X).

De même aperçoit-on de fortes nuances dans l’intérêt pour la Révolution. Certains membres appartiennent à la haute noblesse qui a participé à l’Assemblée constituante. C’est le cas de La Rochefoucauld-Liancourt ou de Lasteyrie (ce dernier était lié à Mirabeau dans la mesure où son frère en a épousé la sœur). Cette partie de la vieille aristocratie, bien que favorable au mouvement révolutionnaire, sera contrainte d’émigrer en 1792. D’autres participants à la Société ont été plus engagés encore, comme fut Marc-Antoine Jullien (dit « de Paris »), un membre important, qui a eu plusieurs fonctions dans le Comité de salut public, puis a été au service des armées du général Bonaparte en Italie et Égypte. D’autres encore, comme Lasteyrie ou La Rochefoucauld-Doudeauville (cousin de La Rochefoucauld-Liancourt), ont rejoint l’armée autrichienne en 1792. Quant à Gérando, d’abord soldat, il a combattu les troupes de la Convention à Lyon en 1793, avant d’occuper des postes élevés dans l’appareil d’État napoléonien en Italie, puisqu’en 1808 il a été membre de la junte d’organisation de la Toscane, et qu’en 1809 il fut nommé ministre de l’Intérieur de la Consulte qui devait prendre possession des États romains.

La troisième caractéristique des membres et des souscripteurs de la Société élémentaire en 1815 tient à leur inscription dans diverses sections de l’appareil d’État. Dans les listes que je parcours il y a 22 pairs de France – sur environ 200 (Morel de Vindé, La Rochefoucauld-Doudeauville, De Broglie, de Montmorancy, le duc d’Uzès, le vicomte de Chateaubriand (François-René, le célébrissime écrivain), le comte de Grave, le duc de Clermont-Tonnerre, le duc de Raguse, le duc de Chevreuse, le marquis de Louvois, le comte de Sabran, le duc de Sérent, le duc de Luxembourg, le duc de Rohan, le duc de Caylus, le duc de Beaumont, le comte Molé, le duc d’Aumont, le duc de La Force ; le comte Berthollet, le vicomte Emmanuel Dambray (un magistrat qui fut député à l’Assemblée législative). Il y a aussi une dizaine de Maîtres des requêtes (Laborde, le baron de Stassart, Maillard, le baron Maurice, Louis Marie de la Haye de Cormenin, Prévost - duquel j’ignore tout, A. Pastoret - dont j’ignore tout également, mais dont je suppose qu’il ne faut pas le confondre avec Emmanuel de Pastoret, cité plus haut… - A. Bérard, Le baron Félix, ainsi que… Guizot) ; sans oublier les ministres de l’époque, en particulier : d’Angles, commissaire du gouvernement provisoire à la police générale en 1814, ce qui signifie ministre de la police (cela se passe sous la première Restauration (Napoléon à l’île d’Elbe) ; le duc d’Alberg, ministre d’État, le comte Elie Decazes à l’Intérieur, le comte de Corvetto aux Finances, le « baron Louis », autre ministre des Finances, en 1815 cette fois ; quelques conseillers d’État, quelques conseillers à la Cour des comptes, des députés évidemment ; et les préfets, dont celui de la Seine, le comte Chabrol de Volvic – qui joua un rôle important dans le développement des activités de la Société élémentaire…

On voit que la Société comporte des acteurs économiques, notamment des banquiers : les Delessert à nouveau, Scipion Perier, Guillaume Mallet (mais c’est peut-être un autre Mallet, Adolphe-Jacques). Je n’oublie pas le gouverneur – ou « régent » - de la Banque de France à partir de 1809 et pendant plus de 20 ans, Jacques Lafitte, qui apportera 2000 frcs par an à la Société élémentaire - il sera aussi ministre des Finances en 1830 et 1831) ; cette Société peut en outre se prévaloir de la participation de nombreux médecins, de notaires, d’ingénieurs, d’industriels et de chefs d’institution.

Mais il faut surtout noter la présence sur ces listes de catégories peut-êtres moins étoffées mais tout aussi importantes et actives, et provenant de différentes sphères culturelles : d’une part les protestants (la Société compte dans ses membres les Delessert et surtout le Président du Consistoire, Jean-Jacques Goepp), d’autre part des acteurs de la haute intelligentsia qui évolue dans les divers secteurs de la production intellectuelle : le Conseil d’administration et la liste des souscripteurs contiennent 20 membres de l’Institut (créée en 1795 et qui comprend 5 académies), parmi lesquels Thouin (botaniste), Ampère, Guyton de Morveau (chimiste), Chaptal, Champollion, Cuvier, Palisot de Beauvois (naturaliste), Amaury Duval (peintre, lié à Ingres), l’abbé Sicard, Dureau de La Malle (homme de Lettres), Garat (comte, le philosophe), etc. Les mêmes listes recèlent des professeurs comme l’historien Thurot (Collège de France), Francoeur (faculté des sciences de Paris), Hachette (école Polytechnique), ou Cuvier (qui apparaît à nouveau, cette fois comme Inspecteur général de l’Université). Je signale au passage que certains hommes de sciences ou de lettres ont laissé une œuvre importante, et sont déjà réputés à l’époque comme des auteurs remarquables. Je pense à François Edmée Jomard (1777-1862) jeune polytechnicien embarqué avec Bonaparte en Égypte, et qui fut chargé au retour de diriger la publication des travaux de la commission spéciale constituée là-bas (dans ces travaux figurent de nombreux dessins botaniques et zoologiques, avec aussi des reproductions très fidèles des écrits hiéroglyphiques qui étaient encore mystérieux (avant que Champollion, trente ans plus tard, ne parvienne à percer ce secret) ; ceci donna lieu à un ouvrage exceptionnel, connu sous le nom de la Description de l’Égypte) . Citons aussi le comte Alexandre de Laborde ( (1773-1842), grand voyageur qui a rédigé des ouvrages très savants sur les sites qu’il parcourait et admirait (voir les Voyages pittoresques en Espagne – 1807-1818 ; la Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens châteaux - 1808 ; et après cela les Voyages pittoresques en Autriche – 1821-1831). Charles Philibert de Lasteyrie (1759-1849), fut aussi voyageur (c’est donc une donnée significative de l’ouverture d’esprit, une dimension de l’humanisme revendiqué par les membres de la Société élémentaire) : il a sillonné l’Espagne, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Laponie ; il se disait en outre qu’il avait fait à pieds le trajet de de Naples à Paris. Lasteyrie s’est distingué en agronomie et agriculture, et c’est lui qui importa de Bavière en France l’invention de la lithographie, établissant à Paris la première imprimerie de ce type (très prisée par la société - j’ai moi même, au cours de mes recherches, mis la main sur une circulaire lithographiée de la Société élémentaire, agrémentée des signatures authentiques de plusieurs membres en vue du Conseil d’administration). On lui doit en plus des ouvrages d’histoire naturelle et économique sur certains animaux, en particulier le cochon et le cheval. Un mot pour finir sur Gérando (Joseph Marie, 1772-1842), qui a peut-être incarné le mieux les idéaux des groupes auxquels je fais subir ici cette rapide analyse prosopographique. Gérando commença sa carrière comme militaire avant de se tourner en philosophe vers les Idéologues. Ses écrits remportèrent deux prix importants. En l’an VII (1799), il obtint le prix de l’Institut sur la question : Déterminer quelle a été l’influence des signes sur le formation des idées ; et en 1802 l’Académie de Berlin prima son Histoire comparée des systèmes de philosophie (un ouvrage qu’on peut toujours lire avec profit).

4) Les créations d’écoles mutuelles

En 1815, au moment où Louis XVIII monte sur le trône, cette fois sans menace ni risque de devoir s’enfuir, l’administration de l’enseignement primaire dépend de l’Université napoléonienne, dirigée par un Grand-Maître. Durant la première Restauration, ce dernier avait été remplacé par un Conseil royal de l’instruction publique, avant d’être rétabli pendant les Cent jours, après quoi il fut non pas supprimé mais fondu dans une Commission de l’instruction publique (ordonnance du 15 août 1815), composée de cinq membres et placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Le premier président de cette commission fut un autre philosophe, Pierre-Paul Royer Collard)… Telle est donc la situation que connaît la Société élémentaire à sa naissance. [Note : C’est dire que la création d’un ministère spécial est plus tardive. D’abord, le Conseil royal de la première Restauration est rétabli par une ordonnance du 1er novembre 1820. Le juriste Jacques-Joseph Corbière en prend la tête en décembre, avec le titre de « ministre secrétaire d’État », ce qui l’apparente au Grand Maître. Ceci explique probablement pourquoi cette dernière fonction est recréée le 1er juin 1822, dans la période ultra, et confiée à l’évêque d’ d’Hermopolis, Denis Frayssinous. Après cela, une nouvelle ordonnance, le 26 août 1824, décide que Frayssinous sera « ministre des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique » (remarquons que l’instruction publique est alors sous la dépendance des questions religieuses). Finalement, un ministère sera instauré à partir du moment où on dissociera la partie religieuse de la partie scolaire, et en mettant cette dernière entre les mains d’un « ministre secrétaire d’État » avec fonction de Grand Maître. Ceci sera acté les 4 janvier et 10 février 1828 (je tire ces renseignements de l’article « Ministère de l’instruction publique », in Nouveau dictionnaire de pédagogie… , dir. F. Buisson, op. cit.).].

Dans le processus de création des écoles mutuelles, les relations avec le ministère de l’Intérieur demeurent donc toujours essentielles. Pendant la Restauration de 1814, le préfet de la Seine, Chabrol de Volvic, signale l’existence et les buts de la Société élémentaire au ministre de l’Intérieur, Vincent-Marie Viénot de Vaublanc. C’est alors que celui-ci se tourne vers la Commission de l’instruction publique, qui envoie Cuvier et Frayssinous visiter l’école de la rue Saint-Jean-de-Beauvais. Comme cette visite se conclut par un rapport favorable, Vaublanc décide de soutenir la Société et ses écoles [Note : Cf. Journal d’éducation, t ; 1, 1815, p. 131 : ainsi que Maurice Gontard, L’enseignement primaire en France, de la Révolution à la loi Guizot, 1789-1833…, Thèse principale pour le doctorat es lettres, Lyon, 1959, p. 291.]. Vaublanc prend ensuite une série d’arrêtés. Le 3 novembre 1815, il institue auprès de lui un Conseil d’instruction primaire qui remplace la Commission de Carnot sur les « meilleures méthodes ». Y sont appelés Gérando, Lasteyrie, Laborde, Jomard, l’abbé Gaultier, La Rochefoucauld-Doudeauville et La Rochefoucauld-Liancourt. D’autres arrêtés attribuent aux écoles en projet une partie des bâtiments de l’église Saint-Ambroise (actuel XIe arrondissement) et de l’église Sainte-Elisabeth (actuel IIIe arrondissement). Les églises sont préférées à cause de la vastitude de leur nef, où peuvent s’asseoir des dizaines voire des centaines d’enfants. Il ne faut donc pas oublier l’aport involontaire des biens du clergé qui ont été vendus comme propriétés nationales sous la Révolution depuis 1789, mais aussi sous l’Empire… [Note : Voir à ce sujet une étude consacrée au département de l’Eure, par Bernard Bodinier, Églises à vendre ! Le sort des édifices culturels de l’Eure sous la Révolution et l’Empire, in Annales de Normandie, année 2009, n° 35, p. 469-491. ].

Selon Gérando, règne alors « la plus parfaite harmonie » entre les philanthropes et le préfet [Note : Journal d’éducation, t . 1, 1815, p. 342.]. Le préfet Chabrol deviendra d’ailleurs Président honoraire de la Société élémentaire. A ce moment, des personnalités exceptionnelles soutiennent les projets de la Société. Le roi Louis XVIII soi-même en fait partie, qui fait créer une école dans l’ancienne demeure de Jeanne d’Arc, à Domrémy. L’autre branche royale, la famille des Orléans fait quant à elle installer une école à Joinville. Du côté gouvernemental, lorsque Joseph Joachim Lainé remplace Vaublanc (en janvier 1816), il demande à son administration de trouver pour la Société des relais en province. En août, Gérando rédige de ce fait une circulaire [Note : Arch. Nat. F 17 11 752.] qui attire l’attention des préfets et les enjoint d’aider la Société à s’introduire dans les endroits où aucune école n’existe encore (ce qui ménage les Frères). Donc les soutiens sont de plus en plus résolus et solides. En 1818, quand Lainé est à son tour remplacé, la Société compte plusieurs ministres dans ses rangs : Dessole, Président du Conseil des ministres, Molé, titulaire de la marine et des colonies, le maréchal comte Laurent de Gouvion Saint- Cyr, ministre de la guerre, et surtout Decazes, au ministère de l’Intérieur.

Le 29 février 1816, une très fameuse ordonnance, préparée par Cuvier, Ambroise Rendu et Gérando, donne à l’enseignement primaire en général une impulsion décisive en ce qu’elle recommande l’ouverture d’une école dans chaque commune (ceci précède la loi de 1833, qui ne se contentera plus d’une simple recommandation et décrétera une obligation), et dans ces écoles l’accueil gratuit des enfants de famille indigente. Sur cette lancée, la Chambre des députés vote pour 1817 un crédit annuel de 50 000 frcs dans le but d’encourager le développement de l’instruction primaire, et il s’avère que les écoles mutuelles vont bénéficier de l’essentiel de cette somme (les 4/5 en 1820). Le 27 juin 1816, la méthode est avalisée par la Commission de l’instruction publique, qui note toutefois, avec une certaine prudence, que la méthode

« dite d’enseignement mutuel, telle qu’elle est décrite dans le livre intitulé Manuel pratique par M. Nyon, est au nombre de celles qu’il est permis d’employer dans les écoles primaires. » [Note : Arch. Nat. F 17 1459.].

Un an plus tard, le 22 juillet 1817, c’est l’Université qui décide, en allouant 16 000 frcs à cette entreprise, que les chefs lieux de 12 académies devront avoir une école modèle d’enseignement mutuel dont les directeurs seront autant que possible issus du cours normal de Paris [Note : Cette décision est citée par Octave Gréard dans son indispensable recueil, La législation de l’instruction primaire en France depuis 1789 jusqu’à nos jours, t. 1, Paris, 1889, p. 264-265.].

Il est clair que la commande ministérielle incite les préfets à agir dans le sens voulu par la Société élémentaire. Soit la Commission d’instruction publique, incitée par le gouvernement, s’adresse au recteurs d’académie, lesquels, ensuite (sauf ceux qui font la sourde oreille), sollicitent les préfets et les maires, en leur proposant un apport financier – c’est la filière administrative dont parle R. Tronchot [Note : R. Tronchot, L’enseignement mutuel..., op. cit., t. 1, p. 293. ]. Soit les préfets agissent directement auprès des maires , qui provoquent alors des réunions des conseils municipaux. Dans ce contexte, les préfets demandent des maîtres à la Société de Paris ou bien ils en envoient là-se former, ils créent les société locales, et ils s’efforcent d’obtenir les autorisations, organisent même les classes. Ainsi agissent les préfets Malouet à Arras, Villeneuve-Bargemon à Marseille, de Vansay à Rouen, de Tournon à Bordeaux, Rémusat à Lille, et bien d’autres encore à Nancy, Orléans, Pau, etc.

-

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Vous devez être connecté pour commenter

Blog de François Jacquet-Francillon