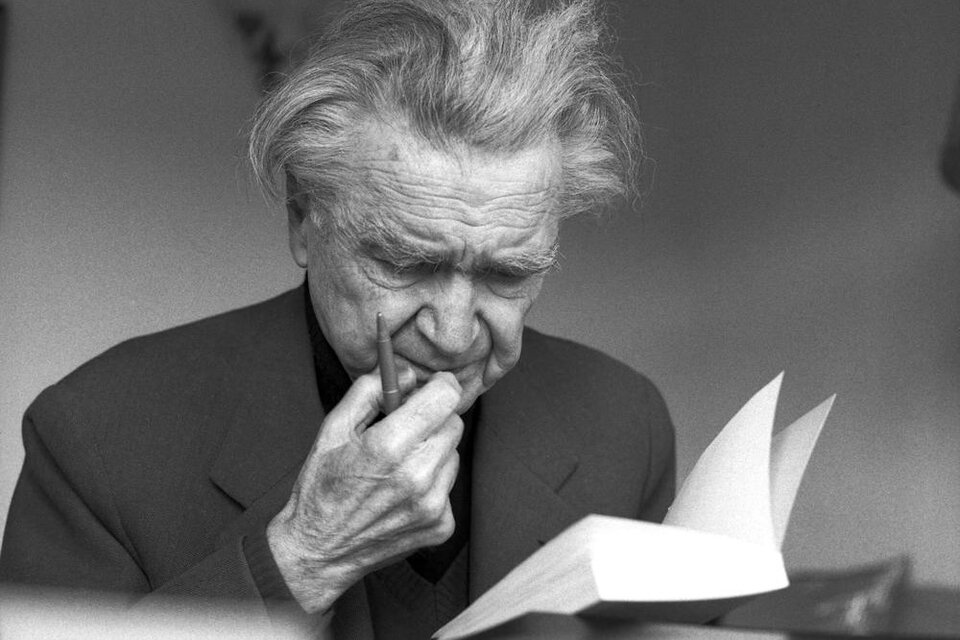

Al entrar en el cementerio de Montparnasse, a la derecha, se yerguen casi pegadas las lápidas de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Pueden llamar la atención por la cantidad de besos de rouge estampados en ambas. Si se encara hacia la izquierda ahí está la lápida de Marguerite Duras. Acá lo distintivo son las macetas sobre la tumba que no sólo tienen flores sino también lapiceras clavadas. En la autora de “Moderato cantábile” lo que se aprecia no es sólo lo erótico sino un fervor incondicional a la escritura. Si se sigue caminando hacia la izquierda, entre las sepulturas de diferentes ilustres, desapercibida, se encontrará la del rumano Emil Cioran (1911-1995), el autor de “Breviario de la podredumbre” y “La tentación de existir”, etiquetado como pensador del pesimismo.

Admirador de Pascal, Baudelaire, Chejov y Dostoievsky, era también un lector recurrente de Emily Dickinson, la poeta que supo experimentar en su mente un funeral, “un tajo en el cerebro”. Y de estas escrituras se nutrió Cioran, con una tensión siempre en primer plano. Acercarse a Cioran puede resultar un ejercicio tan perturbador como fascinante. Y con ese modo suyo, con una ironía irritante, aspira a repensarlo todo desde el dolor y puede lograr que uno pase de la indignación a la risa transitando por la amargura, su impulso. “Todos los días necesito mi ración de duda, Me alienta literalmente”, anota. “Y sin embargo todas mis reacciones son las de un histérico. Más que mi alimento son mi droga” anota.

“Todos mis sentimientos los proyecto en los objetos. Percibo la desesperación de la materia, la siento como si se tratara de una persona, esta mesa delante de mí carece de esperanza: así ocurre con todas las cosas”, escribe en sus Cuadernos (1957-1972). “Y lucho contra esa desolación objetiva, contra ese tumulto, contra ese desplome interno del mundo material: lucho como puedo contra mí mismo”.

El dolor físico y el existencial constituyen su máxima obsesión tan próxima a la muerte que lo atrae y repudia a un tiempo. “El sufrimiento me ha hecho y el sufrimiento va a deshacerme. Soy su obra. Por mi parte, yo le hago un servicio: vive a través de mí, subsiste por mis sacrificios”, escribe en sus Cuadernos y esta parece ser su motivación central cercana a una autocompasión gozosa. Sus cuadernos personales no difieren de sus ensayos en la medida en que lo confesional no se diferencia de lo público. El problema es que tal vez no existe en ninguno de los dos un sentimiento puramente íntimo en tanto toda confesión deviene libro. Es decir, confesiones intencionalmente destinadas a la publicación. Entonces, me pregunto si quizás toda su obra no merezca leerse como autobiografía intelectual de un resentimiento a veces lúcido que, con sus broncas, despierta en el lector una adhesión proyectiva. Causas en su vida para la rabia, hay de sobra. Y en la nuestra, si recapacitamos, también. Sus crispaciones no son sólo berrinches. Sus reparos cítricos van dirigidos no sólo contra quienes persiguen un “estilo”. Se escribe por necesidad, plantea. También arremete a menudo contra la filosofía: uno de sus títulos es “Adiós a la filosofía”. Y esto lo resume en una anécdota: en un entierro campesino alguien dice: Es la vida.”. Y en esta frase, a modo de sentencia, Cioran lee un saber que expulsa toda pretenciocidad metafísica. Esta escena nos remite al pasado: la infancia en un pequeño pueblo rodeado de campo, de la libertad del chico que se resiste, goce de la naturaleza mediante, a la educación escolar. Tampoco se puede aislar en su biografía la militancia juvenil en la Guardia de Hierro nacionalista de la que, años más tarde, renegaría a partir de su exilio autoimpuesto en París y la adopción del francés como lengua. Decepcionado por la historia, no hay en sus escritos muchas referencias al contexto en que escribe, más bien, un encierro en el individualismo más ultra. Preguntarse si procede de esa experiencia fascista juvenil la furia de su discurso acaso sea demasiado conductista.

A pesar de los prejuicios políticos con los que se lo suele leer, Cioran fue para mí una buena compañía en las sombras de la dictadura. Sus divagaciones oscuras, esos rayos de angustia, me hacían sentir menos solo. Me acuerdo de una linyera que me cruzaba todas las noches invernales en la esquina de Paraguay y Cerrito, me pedía unas monedas y se perdía. El espectro de Baudelaire andaba por ahí.

Debe haber sido también en esa época que conocí a Marcelo Percia, por entonces empleado en una librería de Corrientes. Pasaron años, tal vez demasiados. Y volvimos a encontrarnos afincados aquí en la costa. Empezamos a reunirnos en El Náutico, el único parador de playa que tiene una biblioteca. Entre nuestras afinidades está la escritura. Si bien Marcelo es psicólogo, docente y trata las psicosis fuera de los manicomios a mí me interesa como autor de una literatura que conjuga la reflexión con el arte literario, es decir, la escritura, una práctica que los clanes psi no suelen frecuentar. “Estancias en común”, “Esquirlas: pliegues de la peste”, y “Alejandra Pizarnik, maestra de psicoanálisis” son algunos de sus textos imperdibles. Una de las últimas noches en que nos encontramos en el Náutico conversamos acerca del influjo de determinadas escrituras. Uno lee a Pizarnik y el mundo se vuelve Pizarnik, coincidimos. Lo mismo puede pasar con Kafka o Borges, el efecto es aún tan intenso que la realidad empieza a ser kafkiana y/o borgeana. Nos preguntamos entonces si esto podía suceder con Cioran, que no es Nietzche, acordamos, pero, en su escritura epigramática y vital, aún en la desesperación, tiene su garra.

También Marcelo había tenido de joven una racha fuerte de Cioran. En París, contra lo previsible, pudo visitarlo junto a Eduardo Febbro, corresponsal de este diario. Cioran, lejos de ser un arrogante cascarrabias, se mostró amable, cálido, hospitalario, tal como se lo ve en un documental rumano, un viejo solitario y dispuesto a la charla que se tornaba más un monólogo. Raro el encuentro con un personaje que se caracterizaba por su indiferencia hacia el ambiente literario, especialmente el francés, y rehusaba la prensa. Atribuyendo a su edad el desencanto existencial, cada tanto surgía “el aciago demiurgo”. Ninguna aspereza, me contó Marcelo. Hasta hablaron de tango. Le gustaba “Naranjo en flor”. La frase de “Naranjo en flor” que dice “primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos” podría haber sido escrita por un taoísta.

Era tarde. Al bajar de El Náutico a la playa, en la niebla, después de esa anécdota, arribamos a una conclusión. Cioran podía sernos afín porque tenía un lado tanguero, es decir, nuestro.