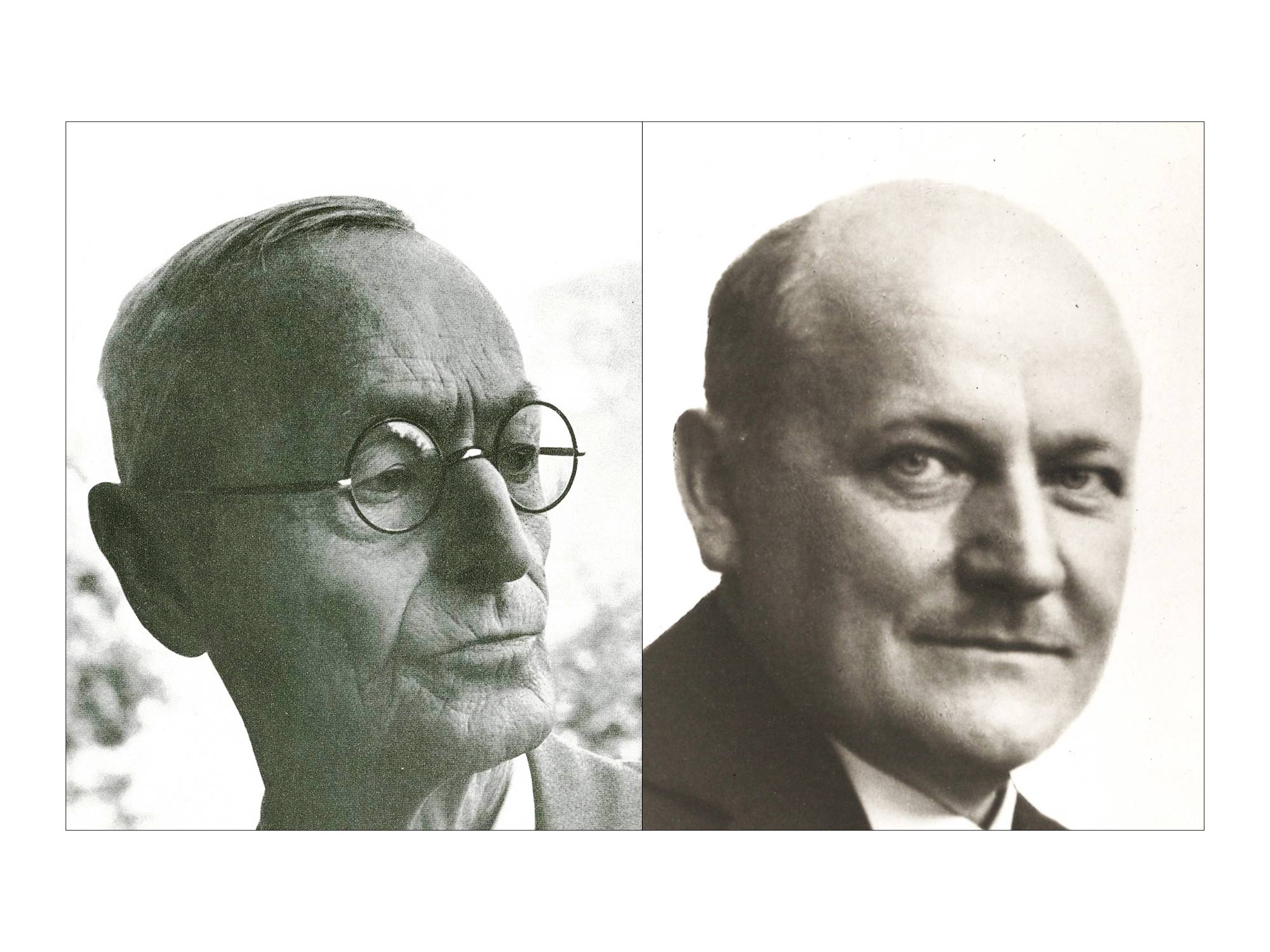

Der Zigarettenfabrikant Emil Molt und der Schriftsteller Hermann Hesse, alte Schulfreunde, kamen sich vor allem in der Zeit der Gründung der ersten Waldorfschule wieder näher. Einen Bezug zur Anthroposophie wollte Hesse jedoch nicht.

Im Juli 1919 berichtete Emil Molt in einem Brief an seinen Jugendfreund Hermann Hesse, mit dem er nach mehr als zwanzig Jahren wieder einige Zeit in regem Kontakt stand, begeistert über die bevorstehende Schulgründung: «Wir hier arbeiten getreulich weiter. In einer Beziehung taten wir jetzt einen ernsthaften Schritt; während wir schon vor einiger Zeit eine Arbeiterbildungsschule ins Leben riefen, deren Stundenplan ich hier beifüge, schreiten wir zur Errichtung einer freien Waldorfschule. Sie wird eine Einheitsschule im besten Sinne des Wortes, weil Angestellten- und Proletarierkinder auf einer Bank sitzen, beiderlei Geschlechts und verschiedener Konfessionen von ausgesuchten Lehrern unterrichtet werden. Der Zufall brachte uns das schöne Anwesen Uhlandshöhe am Kanonenweg in die Hände, so dass wir im September wohl werden beginnen können. Damit wollen wir einen praktischen Anfang auch in dieser kulturellen Frage machen und nur wünschen, dass es gelingt, das Unternehmen sinngemäß in dem richtigen Geiste durchzuführen.»1

Mäzen von Hesse

Nachdem sie einige Schuljahre in Calw an der gleichen Schule verbracht hatten sie sich für lange Zeit aus den Augen. Erst ihre Haltung und Aktivität im Krieg führte sie neu zusammen. In der Zeit des Positionskrieges im Sommer 1915 fasste Molt den Entschluss, die Front nicht nur mit Tabak, sondern auch mit geistiger Nahrung in der Form geistreicher Lektüre zu beliefern. Gleichzeitig beschloss er, die schwäbischen Dichter zu unterstützen, und sprach eine Reihe von Kunstschaffenden an, unter ihnen auch Hermann Hesse, der damals in der Schweiz lebte. Dieser sagte seine Mitarbeit zu: «Ihr Brief ist unterzeichnet von E. Molt; sollte dies mein alter Schulfreund aus Calw sein, so bitte ich, ihn von mir zu grüßen.» Dies war nicht nur der Start einer ausgedehnten Korrespondenz zwischen Molt und Hesse, sondern auch eines leidenschaftlichen Austausches über philosophische und weltanschauliche Fragen und einer ehrlichen Freundschaft, die weitere zwanzig Jahre dauerte.

Molt entdeckte früh schon das Genie von Hesse. Er hielt den damals noch ziemlich unbekannten Dichter für eine große geistige Potenz und förderte fleißig die Kriegsgefangenenfürsorge, die Hesse ehrenamtlich in den Kriegsjahren von Bern aus koordinierte und die die Gefangenenlager mit geeigneter Lektüre versorgte. Durch die Freundschaft ergab sich immer mehr, dass Molt auch Hesse selbst großzügig in seiner chronischen wirtschaftlichen Not unterstützte. 1917 notierte Hesse in seinem Tagebuch: «Molt ist jener reiche Freund, dessen Gast ich in St. Moritz war und von dem ich durch Anleihen in einer gewissen Abhängigkeit stehe, während er mich als Kopf und Künstler anerkennt und sich im Gespräch mir häufig subordiniert.» Molt bot Hesse auch an, in seiner Firma ein ‹Waldorf-Conto› für Hesses deutsche Einkünfte einzurichten, ihm sozusagen einen Buchhalter zu machen, was Hesse dankbar angenommen hat.

Presse für die Uhlandshöhe?

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass Molt Hesse für seine Pläne zu gewinnen versuchte, in Stuttgart 1919 den sozialen Organismus aus dem freien Geistesleben heraus zu erneuern. Molt dachte dabei wohl weniger an die Funktion eines Lehrers in der neuen Waldorfschule, sondern mehr an die Rolle eines Redakteurs oder Journalisten in seiner Öffentlichkeitsarbeit. Hermann Hesse hat sich als Schriftsteller unter anderem auch dadurch ausgezeichnet, die Natur der Kindheit und der Jugend hervorragend und tiefgründig z. B. in seinen Erzählungen ‹Unterm Rad› oder ‹Die Kindheit des Zauberers› zu beschreiben. Die Not der Kinder, unverstanden in ihren Bedürfnissen durch die Erwachsenen, hat er selbst qualvoll erlebt und auch die Unfähigkeit der pädagogischen Institutionen, diese zu berücksichtigen. 1919 tat sich für Hesse eine Möglichkeit auf, bei einer pädagogischen Unternehmung mitzuarbeiten, die wohl seinen eigenen Kindheitserfahrungen und Einsichten in die Natur der Kinder ganz nahestanden.

So berichtet Molt am Anfang der Dreigliederungsüberlegungen bereits Ende 1918: «Arbeit in Hülle und Fülle, und wir freuen uns Alle auf Deine Mitarbeit.» Zwar konnte Molt Hesse zur Unterschrift bei dem Dreigliederungsaufruf ‹An das deutsche Volk und die Kulturwelt› im Februar 1919 motivieren und es gab auch kleinere Texte von ihm für die ‹Waldorf-Nachrichten›. Mehr konnte und wollte Hesse aber nicht beitragen. Er befand sich nämlich in den Jahren 1919/20 in einer sehr tiefen persönlichen und familiären Krise. So sehr und ehrlich Hesse die Initiativen Molts schätzte, bewunderte und sich teilweise dafür auch interessierte, war er auf der anderen Seite restlos mit sich selbst beschäftigt und konnte auch keinen Zugang zur Anthroposophie gewinnen. Auch wenn sich in den Briefen und Werken Hesses da und dort einige wohlwollende Bemerkungen zu Rudolf Steiner finden lassen, insgesamt bleibt ihm die Anthroposophie ein unbefriedigender Religionsersatz, ein Glaube mit einem zu starken Bezug zu dessen Gründer.

So schrieb er beispielhaft im Juni an Molt: «Meine Aufgabe liegt auf der Seite des Geistes, nicht der Praxis, also auch nicht der Politik. Ich sehe immer mehr und mehr Zusammenhang zwischen den Zeitereignissen und den Gedanken über europäischen Geist und europäischen Niedergang, die ich schon vor dem Kriege hatte.» Oder einige Wochen später, nachdem Molt in seiner Begeisterung offensichtlich nicht locker lässt und weiter an Hesse zu ziehen versuchte, schrieb Hesse deutlich: «Zu all deinen großen und schönen Plänen habe ich Vertrauen und wünsche von Herzen Glück dazu! Mir selber ist bestimmt, ferner zu stehen und Distanz zu halten. Eure Forderungen verstehe ich wohl, doch sprechen sie zu mir persönlich nicht in gleicher Weise, da ich von meiner Aufgabe vollkommen aufgenommen und aufgebraucht werde […]. Oft denke ich an Euch und Dich, und an Deine neue Schule, die mich besonders freut. Glaube mir, ich wäre gern näher mit dabei. Aber ich kämpfe hier um mein Leben und muss weiter in der Stille meine Jahresringe ansetzen.»

Fernes Interesse

Molts wenige erhaltene Briefe an Hesse zeugen von großen, aber – wie sich zeigt – wenig realistischen Hoffnungen und von einer nicht ermüdenden Geduld: «Ich verspreche mir von Deinem gegenwärtigen äußeren und inneren Arbeiten besonders viel und sehne mich danach, wo ich mich wieder einmal mit Dir so recht aussprechen kann – sicher wird sehr Wertvolles aus dieser Arbeit hervorsprießen, und ich bin überzeugt, dass dieses Werden Dich ganz von selbst auch mehr noch zu Dr. Steiner hinführt.» Diese Überzeugung war allerdings falsch und zeigte sich als illusorisch. Hesse blieb Steiner gegenüber bis zu seinem Lebensende indifferent bis skeptisch.

Molt setzte sich aber trotzdem für Hesse ein, unterstützte ihn großzügig und bot ihm in seiner schweren Familienkrise an, er könne für seine Söhne sorgen. Denn Hesse trennte sich von seiner Frau, die zeitweise in psychiatrischer Behandlung war, und brachte seine drei Söhne bei Freunden oder in Heimen unter. Der älteste Sohn Bruno war nur wenige Monate älter als Molts Sohn Walter. Hesse bezog sich im Januar 1920 auf Molts Angebot: «Am wichtigsten ist mir, dass du (nebst meiner Schwester Adele in Höfen) als Freund und Berater für meine Buben da bist! Zur Zeit sieht es mit dem Größeren, Bruno, nicht gut aus, er ist, wie es scheint, ungern an dem neuen Ort und macht dem Erzieher Sorgen. Sollte es dazu kommen, dass der Erzieher durchaus eine Trennung der Buben für besser hält, so würde ich ihn ermächtigen, mit dir in Verkehrt zu treten. In diesem Falle bestünde vielleicht die Möglichkeit, Bruno in Eure Schule zu bringen?» Doch Bruno ist nie Waldorfschüler geworden, denn er wurde ab April 1920 in die Familie des Malers Cuno Amiet aufgenommen und ist selbst später zum Maler geworden.

Wie sehr also Hesse einerseits aus der Ferne seines Tessiner Domizils Molts Initiativen applaudierte («Das über Deine prächtige Schule las ich mit Teilnahme und lautem Bravo!»), schließt er andererseits seine Kommentare am 1. April 1920 mit einer letzten kleinen, aber klaren Bemerkung zu seinem Verhältnis zu den Stuttgarter anthroposophischen Aktivitäten ab: «Die Erfolge deiner Schule freuen mich herzlich! Ich stehe diesem Ringen ja äußerlich fern, da ich eine irgendwie organisatorische oder erziehungspolitische Tätigkeit nicht nur nicht wünsche, sondern auch mit meiner eigentlichen Lebensaufgabe, die eine ganz persönliche ist, nicht zu vereinigen wüsste. Dennoch interessieren mich Eure schönen Unternehmungen sehr und ich freue mich über jeden guten Anfang des Neuen, zu dem unser Volk, die Regierung voran, sich so schwer und träg entschließt.»

Bilder v. links: Hermann Hesse, Emil Molt

Footnotes

- Alle Zitate in diesem Kapitel, die nicht anders verzeichnet sind, stammen aus dem Briefwechsel von Emil Molt und Hermann Hesse im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar. Für eine ausführliche Darstellung der Beziehung zwischen Hermann Hesse und Emil Molt siehe: Elke Schlösser/ Tomas Zdrazil, Hermann Hesse und seine Freundschaft mit dem Schulgründer und Hesse-Mäzen Emil Molt. In: Hermann-Hesse-Jahrbuch, Band 16, 2024, S. 139–156.