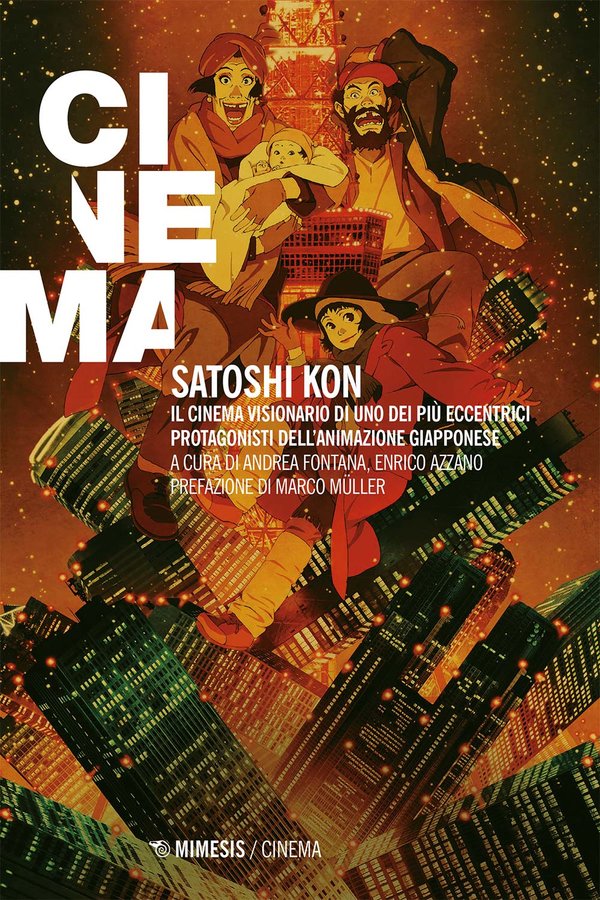

In questi giorni, a più di venticinque anni dalla sua uscita, è tornato nelle sale Perfect Blue, il conclamato capolavoro di Satoshi Kon. Su Scenari, proponiamo un estratto di Satoshi Kon. Il cinema visionario di uno dei più eccentrici protagonisti dell’animazione giapponese a cura di Andrea Fontana ed Enrico Azzano. In questo saggio, Raffaele Meale analizza il cinema del maestro giapponese nel suo intrecciarsi tra sogno e realtà.

Chiunque si getti a corpo morto in una disamina del cinema di animazione a livello mondiale, non può esimersi dal soffermarsi sul nome di Satoshi Kon. Già questo di per sé dovrebbe essere considerato un risultato ragguardevole, a cui guardare con ottimismo.

Ma a nostro parere ciò non basta. Non perché il cinema di Kon sia superiore a quello dei suoi colleghi, giapponesi e non (nomi come Hayao Miyazaki, Katsuhiro Ōtomo, Mamoru Oshii, Yurij Norstein, John Lasseter e Sylvain Chomet non hanno bisogno di presentazione) o perché rappresenti un’unicità nel suo genere (e in questo senso sarebbe da osservare con più accortezza un raffronto tra l’arte di Kon e quella di un autore anarcoide e deviato come Yuasa Masaaki), ma perché ci sembra che una delle essenziali chiavi di lettura per comprendere il suo rapporto con il cinema venga ignorata, quando non inconsciamente svilita, da buona parte della critica contemporanea. Probabilmente questo atteggiamento è almeno in parte spiegabile con la ghettizzazione, più o meno volontaria, che viene solitamente operata nei confronti del cinema d’animazione: non vorremmo apparire troppo caustici o velenosi, ma siamo propensi a credere che qualora il substrato teorico di cui è intriso il cinema di Satoshi Kon fosse stato parte integrante della poetica di un cineasta avvezzo al live action, i rendez-vous tra la critica e le sue opere sarebbero stati più frequenti.

Un peccato che non ci sia ancora la volontà di superare una tara di questo tipo, perché nel cinema di Satoshi Kon i rimandi più diretti sono proprio al cinema girato dal vivo, con attori in carne e ossa. Ma tant’è.

La domanda da porsi, in fin dei conti, è sempre la stessa: che cosa è il cinema?

La risposta, o per meglio dire una delle innumerevoli risposte possibili, si è avuto modo di trovarla al Festival di Venezia nel settembre del 2006. Durante quell’edizione della Mostra parteciparono INLAND EMPIRE – L’impero della mente di David Lynch e Paprika di Satoshi Kon: il primo spiccava nel nutrito programma del Fuori Concorso, mentre per l’opera quarta di Kon il direttore del Festival Marco Müller aveva trovato una sistemazione nella competizione ufficiale. Ora, si può tranquillamente leggere tutto questo come un semplice caso e passare oltre, oppure soffermarsi a ragionare sul senso da dare alla scelta operata da Müller in sede di selezione. Ed è esattamente dalla seconda opzione che partirà il nostro viaggio.

Al di là di tutto, non saremo certo i primi ad affiancare i nomi di Lynch e Kon in un ideale Olimpo cinematografico[1], tra gli dèi della Settima Arte, e ancor più certamente non saremo gli ultimi. Ma a nostro modesto avviso, laddove ci risulta facile, se non addirittura sminuente, soffermarsi a rimarcare l’apparato visionario che sorregge e irrobustisce la poetica dei due cineasti, troviamo ben più interessante identificare l’impasto visivo messo in atto con l’urgenza, irrisolvibile per sua stessa natura e per questo costretta a essere reiterata ad libitum, di ragionare sulla macchina/cinema, e sui molteplici aspetti che può assumere. Sì, certo, gli uomini/coniglio e le rane in marcia nella fanfara, ma siamo davvero certi che sia tutto lì?

Per risolvere il quesito e cercare di dare compiutezza all’intero ragionamento abbandoneremo d’ora in poi David Lynch al suo (dorato) destino, incentrando i nostri sforzi sul cinema di Satoshi Kon. Ma per far ciò partiamo comunque da lontano.

Nell’apprestarsi a parlare de La conchiglia e il pastore (La Coquille et le clergyman), opera surrealista portata a termine da Germaine Dulac nel 1928, Antonin Artaud – che del film era autore del testo – scrisse:

La pelle umana delle cose, il derma della realtà, ecco con cosa il cinema gioca innanzi tutto. Esso esalta la materia e ce la fa apparire nella sua spiritualità profonda, nelle sue relazioni con lo spirito da cui essa stessa discende. Le immagini nascono, si deducono le une dalle altre in quanto immagini, impongono una sintesi obiettiva più penetrante di qualsiasi astrazione, creano mondi che non domandano nulla a nessuno. Ma da questo puro gioco di apparenze, da questa sorta di transustanziazione di elementi, nasce un linguaggio inorganico che sconvolge lo spirito per osmosi e senza alcuna specie di trasposizione nelle parole. E per il fatto di giocare con la materia stessa, il cinema crea delle situazioni che provengono dal semplice urto di oggetti, di forme, di repulsioni, di attrazioni. Non si separa dalla vita ma ritrova come la disposizione primitiva delle cose.[2]

Pur riportando un testo di circa settant’anni antecedente all’esordio cinematografico di Satoshi Kon, ci sembra che le argomentazioni di Artaud si sposino in maniera pressoché perfetta alla ricerca etica ed estetica condotta dal cineasta giapponese. Anche nel suo cinema si ritrovano gli elementi su cui faceva leva lo slancio retorico di Artaud: come pochi altri esempi nel panorama cinematografico contemporaneo, l’arte di Kon si trova a giocare con “la pelle umana delle cose, il derma della realtà”. Già, la realtà; la realtà e la verità. Altri due sostantivi che identificano con una precisione fin troppo certosina l’imprinting del cinema koniano.

Chi ha letto nell’affastellamento di immagini e nel montaggio quasi subliminale di elementi che rappresentano il nucleo fondante di Paprika una caotica e ansiogena messa in scena del sogno, non ha reso merito alla complessità narrativa e teorica del cinema di Kon (stesso errore commesso da buona parte della critica, guarda caso, con l’opera di David Lynch a partire dalla seconda stagione di Twin Peaks). C’è un’altra frase di Artaud che ci sembra fotografare il cuore del problema:

Questo soggetto non è la riproduzione di un sogno e non deve essere affatto considerato come tale. Non cercherò di scusarne l’apparente incoerenza con la facile scappatoia dei sogni. I sogni hanno più che una loro logica. Hanno una loro vita, di cui non appare più che un’intelligente e oscura verità.[3]

Ecco dunque tornare a farsi largo il termine verità: i personaggi dei film di Satoshi Kon sono sempre alla ricerca di una verità. È così, lo vuole la prassi del genere, per le detection di Perfect Blue, Paranoia Agent e Paprika, ma a ben vedere il discorso non si sposta di una virgola per quanto concerne Millennium Actress – il documentario, asse intorno a cui ruota il film è, per concezione comune, un testamento di verità; Chiyoko, nella sua escalation mnemonica, non fa altro che perseverare nella sua ricerca sulle sorti dell’uomo di cui è sempre stata innamorata – o Tokyo Godfathers (i tre barboni si mettono in marcia per trovare la famiglia del bambino e, inconsciamente, per ritrovare le fila delle proprie vite). Come fosse un Diogene post-modern, Kon non fa altro che interpretare il ruolo del cinema stesso come quello del ricercatore dell’άλήθεια, della verità; una ricerca della verità che nella settima arte si può trovare solo perdendocisi, coscientemente. Ecco dunque che acquista realmente valore il fluire solo apparentemente sconnesso di immagini, elemento caratterizzante di Paprika ma anche, a ben vedere, di Millennium Actress.

Ed è proprio al film del 2001, fondamentale punto di snodo della carriera di Kon e dell’intera storia della cinematografia d’animazione mondiale, che ci approssimiamo per approfondire la questione. D’ora in avanti procederemo sovente lavorando di zoom, cercando di inquadrare più da vicino il sottile filo che fa da connettore tra le varie opere del regista di Hokkaidō e il cinema stesso.

Il cinema come sogno (perduto)

L’intera filmografia di Kon, composta da quattro lungometraggi e una serie televisiva di culto, mette in scena un cinema che parla di sé, in un gioco di rimandi cinefili più o meno decodificabili (e alcuni di questi riferimenti avremo modo di svelarli nel corso della disamina che abbiamo intrapreso), sovente adagiati su una struttura narrativa complessa, stratificata, in cui realtà e finzione, lanciate verso il medesimo traguardo, tendono continuamente a sovrapporsi e superarsi, in una corsa a suo modo ansiogena che finisce per trascinare il tutto in una confusione premeditata e studiata, caos primigenio da cui non può scaturire altro che cinema. Una sorta di detour eterno e ciclico, avviluppante Nastro di Möbius senza inizio né fine.

Paradigma perfetto di questa pratica è senz’ombra di dubbio Millennium Actress, opera che nel 2001 consacrò, anche agli occhi della critica occidentale, il nome di Kon. Fin dal plot, che ruota attorno a una diva del cinema giapponese oramai in pensione, Chiyoko Fujiwara, sulla cui vita un regista di mezza età sta cercando di costruire un documentario, è possibile scorgere in filigrana il discorso abbozzato poc’anzi; per permetterci di entrare nella mente dell’anziana Chiyoko, Kon mischia genialmente le carte, costringendo lo spettatore a muovere i suoi passi non solo tra i frammenti di ricordi evocati durante l’intervista, ma anche e soprattutto tra gli spezzoni dei film che la donna ha interpretato nel corso della propria carriera.

È importante porre Millennium Actress come centro nevralgico della poetica di Kon, perché nella sua ora e mezza scarsa è racchiuso l’intero senso che il cinema e la visione acquistano per il regista di Hokkaidō.

Il cinema di Kon è la messa in scena, continua, perpetua e irrinunciabile, dell’umanità; scindere l’uno dall’altra è pressoché impossibile, e soprattutto operazione prettamente inutile. Kon sembra affermare che non esista cinema, se alle sue spalle non c’è un’umanità da scandagliare, investigare ed esplorare; ma allo stesso modo non esiste umanità che non debba arrivare a fare i conti con il cinema, per potersi riconoscere come tale (e Chiyoko ne è esempio lampante, donna che si è data all’arte attoriale solo per riuscire a ritrovare l’uomo di cui è perdutamente innamorata). Strano corto circuito logico, senza dubbio, ma non privo di una coerenza estrema.

Durante uno dei pedinamenti nella memoria di Chiyoko, armato di videocamera, che rappresentano il cuore pulsante di Millennium Actress, il cameraman asserisce: “il cinema deve rimanere fuori dalla realtà”. Un’affermazione apodittica che è palesemente smentita dalla stessa struttura labirintica sui cui è edificato il film. In Millennium Actress si innesta un sistema visivo e narrativo che è a suo modo unico nella storia del cinema; se il viaggio che si trovano a intraprendere il regista e l’operatore, avventura di film in film che è, a suo modo, una rincorsa tesa a sciogliere l’enigma che ruota intorno alla vita della donna che è l’oggetto del documentario, può riportare alla mente (fatti i dovuti distinguo) il saltare instabile da set a set di cui era protagonista il Buster Keaton de La palla numero 13 (Sherlock Jr., 1924), il senso che questo acquista all’interno della pellicola e della poetica di Satoshi Kon è del tutto unico e rimarchevole. Sballottati a destra e a manca nella memoria dell’anziana donna, i due finiscono per essere attori di melodrammi a fosche tinte, film di fantascienza, yakuza eiga, film di samurai, fantasy, horror (bellissima la sequenza, tipica dei kaidan monogatari[4], che vede un demone beffare la donna in lutto per la morte del suo amore facendole bere una pozione che la condanna alla dannazione eterna), travalicando il significato di divertita citazione che era proprio del film di Keaton. A Kon la citazione fine a se stessa poco interessa (come si vedrà, in Tokyo Godfathers, nella riappropriazione del 3 Godfathers di fordiana memoria), e dopotutto una interpretazione di questo tipo cozzerebbe con il valore prettamente drammaturgico, che risulta arricchito dal perpetuo vagare da genere a genere del regista e del suo operatore. No, Millennium Actress è molto più di un semplicegioco cinefilo di apparentamento tra generi tra loro lontani quando non decisamente in antitesi; si tratta altresì di una cavalcata esaltante attraverso la memoria cinefila che nasconde, al suo interno, la stessa storia dell’umanità giapponese (e, per riscontro diretto, in una società sempre più tesa alla globalizzazione culturale, l’umanità nella sua interezza). La memoria come elemento unico che ha l’umanità per riuscire a raggiungere il sogno che si è prefissato, come ha affermato lo stesso Kon:

Sì… la memoria, i ricordi, gli stessi sogni appartengono alla medesima categoria di espedienti, trovo. Altrimenti detto, se si vuol fare una contrapposizione, da un lato si ha la realtà, alla quale si oppone il sogno; il ricordo stesso scruta delle illusioni. Si trovano su un modello, uno strato diverso dalla nostra realtà e possono sovrapporsi. È un’idea che tutti trovano seducente.[5]

Questo accavallamento tra realtà e finzione diventa sempre più corposo, in Millennium Actress, via via che la memoria di quella che fu una diva del cinema viene liberata nella gabbia in cui si era volutamente reclusa nel corso degli anni, e raggiunge il suo paradosso più estremo quando il regista, assistendo alla promessa della giovane Chiyoko all’uomo che ama, mentre lui è in viaggio in treno, scoppia in un pianto dirotto e tra le lacrime afferma: “Ho pianto cinquantatré volte a questa scena”. A rispondergli, tra lo stupefatto e l’irritato, è il suo operatore: “E quando mai ne è stato fatto un film?”. Il cinema e la vita dunque si compenetrano in profondità, impedendo a occhi esterni di distinguerne con chiarezza i contorni.

Il cinema messo in scena da Kon è il sogno perduto dell’umanità, le ultime vestigia della sua memoria, il cassetto nel quale è contenuto il segreto della vita stessa e del suo significato. Partendo da questo presupposto, ha ben ragione l’operatore quando dice di sentirsi un intruso nell’osservare da vicino i ricordi nostalgici dell’anziana attrice: ma è questo un dovere, per quanto doloroso o angusto, che il cinema deve porsi. Il cinema deve essere l’intruso, l’elemento in più che spia e controlla le vite, perché è solo agendo in questo modo che si raggiunge la pienezza dell’essere, e dell’esistere. Ed è questo che a Kon interessa realmente.

Conclusioni

Si conclude qui il nostro breve e circoscritto viaggio nel cinema di Satoshi Kon. Consapevoli di aver gettato solo un sasso nello stagno, e in attesa che l’arte di Kon divenga oggetto sempre maggiore di speculazioni e ipotesi, teniamo a sottolineare alcuni brevi concetti che sono emersi nel corso della nostra disanima.

Innanzitutto ci rendiamo conto, solo ora, di aver sposato un movimento cronologico all’interno dello scritto; scelta questa casuale, per quanto effettivamente comoda. Non abbiamo affrontato da vicino né Perfect Blue né Paranoia Agent, per il semplice fatto che gli elementi estrapolati dal resto della filmografia di Kon ci apparivano già sufficientemente corposi.

Tra le certezze che speriamo di essere riusciti a portare alla luce, ce n’è una che ci sta particolarmente a cuore: Satoshi Kon è un regista ben consapevole del ruolo che si trova a svolgere all’interno della società in cui vive. Questo è un punto essenziale per arrivare ad afferrare in pieno l’accezione alla base del suo cinema. Cinema che è in perenne riflessione su se stesso e sulle proprie dinamiche, in un discorso che Kon porta alle estreme conseguenze, pur non staccandolo mai dal tessuto umano che la macchina/cinema si trova ad analizzare.

Sarebbe erroneo affermare che il cinema è l’esca usata da Kon per arrivare a puntare l’occhio sull’uomo e sulle sue pulsioni; sarebbe altrettanto atroce come sbaglio pensare che l’uomo sia per Kon solo la lusinga utilizzata dall’artista per ragionare da vicino sulle tecniche utilizzate. La verità sta nel mezzo perché Kon non fa altro che far cozzare i due elementi sopraccitati, in continuazione, fino a farli fondere alla perfezione.

“Il cinema è vita a 24 fotogrammi al secondo” affermava, con uno slogan destinato a passare alla storia, Jean-Luc Godard nel 1961; frase indubbiamente vera, nel senso più totale del termine, per Satoshi Kon.

È anche alla luce di queste ulteriori precisazioni che ribadiamo dunque la follia di chi ha voluto leggere il cinema di Satoshi Kon come un semplice, per quanto ben architettato, gioco di specchi e illusioni. Nascosta tra le sue pieghe, al contrario, vi è una riflessione sull’arte e sulla vita che nel cinema contemporaneo non ha molti eguali, e che non teme paragoni neanche con il passato.

Se è vero, come confidava Totò a Ninetto Davoli in Che cosa sono le nuvole? di Pier Paolo Pasolini che “siamo in un sogno dentro un sogno”, il cinema di Kon non fa altro che ribadircelo di volta in volta.

[1] Fu proprio Marco Müller a proporre un paragone tra i due autori, durante un’intervista rilasciata a L’Espresso e pubblicata il 24 agosto del 2006. Alla domanda “Quale sarà il film più sorprendente in concorso?”, la risposta di Müller è “Forse quello che coglie di più l’aria del tempo è il film d’animazione giapponese di Kon Satoshi Paprika. Sicuramente il più vicino allo spirito di David Lynch”.

[2] Antonin Artaud, (a cura di Goffredo Fofi) Del meraviglioso. Scritti di cinema e sul cinema, Minimum fax, 2001, pp. 24-25.

[3] Ibidem.

[4] Le storie di fantasmi della tradizione giapponese.

[5] Stralcio di un’intervista tratta dal sito http://animeclick.lycos.it/notizia.php?id=16150.