鎖国とはどのような政策?

鎖国と聞いて、なんとなく外国との交流を絶つ政策と記憶している人も多いでしょう。とはいえ、詳細な時期や内容、日本にもたらした影響までは分からないかもしれません。まずは鎖国政策の概要をおさらいしましょう。

海外との交易・外交を管理

鎖国とは、海外との交易や交流などを制限した政策です。日本は江戸幕府の方針により、江戸時代初期から幕末まで鎖国を続けていました。

戦国時代の日本には、スペインやポルトガルといったヨーロッパの国々の船がよく訪れるようになり、海外へ渡航する日本人も出始めます。

海外との交流には、貿易で利益を得られるだけでなく、異なる文化や技術を取り入れるメリットがあります。幕府も当初は貿易の利益を見込んでおり、交流を禁止することはありませんでした。しかしさまざまな事情により、幕府は外国船の来航や日本人の海外渡航を制限するようになります。

鎖国中は海外の文化の流入が厳しく制限されたために、日本独自の文化や芸術などが発達しました。一方で、新しい文化や技術が入ってこないため諸外国に比べて科学が進歩せず、産業の近代化が遅れたともいわれています。

実は鎖国中も外国との交流があった

鎖国とはいっても、日本が外国との交流を完全に断っていたわけではありません。完全に国を閉ざしてしまえば、資源調達や情報収集が難しくなります。

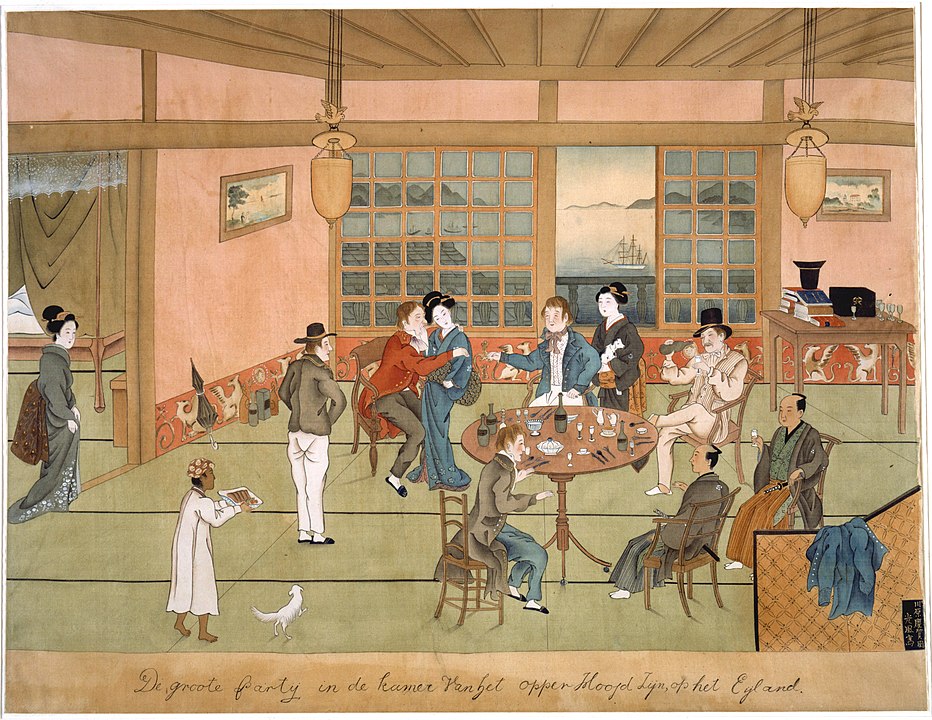

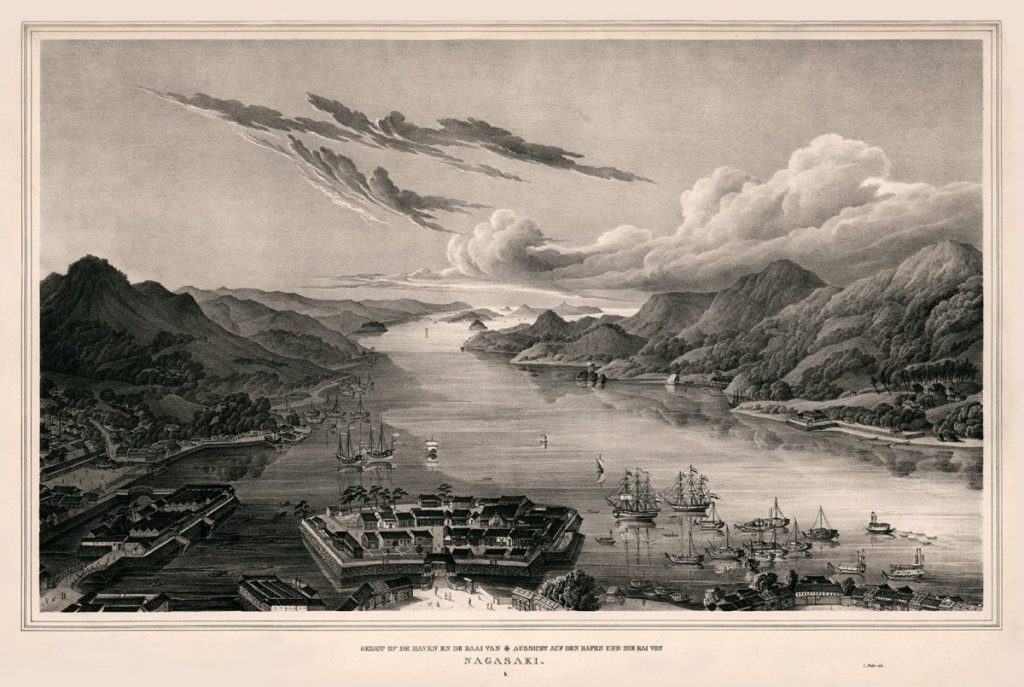

このため幕府は、長崎・対馬(つしま)・薩摩藩(現在の鹿児島県)・松前藩(現在の北海道松前町)の4カ所で、特定の国や民族とのみ交流をしていました。

鎖国中も交流があった国は、オランダ・中国(清)・朝鮮王朝・琉球王国・アイヌ民族などです。特に長崎ではオランダとの貿易が許されており、幕府はオランダを通して世界情勢の把握に努めています。

なお、当時の日本は外国から砂糖や生糸などを輸入し、着物や漆細工などを輸出していました。

鎖国をすることになった背景

鎖国をすることになった背景には、キリスト教の布教活動や外国人による人身売買などの問題がありました。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

キリスト教への弾圧

スペインやポルトガル船が日本を訪れる目的の一つが、キリスト教の布教です。熱心に布教活動する宣教師たちによって、日本でも多くのキリスト教徒が誕生します。

しかしキリスト教の教えは、江戸幕府にとっては都合が悪いものでした。貿易による利益や新しい技術の導入などは魅力的だったものの、統治の妨げとなる教えは排除すべきと考えたのです。

幕府が開かれる前に日本を支配した豊臣秀吉も、キリスト教を警戒し、排除する政策をとっています。オランダはキリスト教の布教を目的としていなかったことから、交易が許されたとされています。

人身売買の禁止

日本人が奴隷として売られることを防ぐために、鎖国を進めていった背景も見逃せません。江戸時代以前から、ポルトガル商が主導して、日本人を奴隷にするため連行していることが問題になっていました。

豊臣秀吉は、キリスト教の布教制限と人身売買の禁止を目的に、1587(天正15)年に「伴天連(バテレン)追放令」を発令しています。伴天連とは司祭や神父を意味するポルトガル語「padre(パードレ)」に由来する言葉です。

伴天連追放令では、外国との貿易自体は禁止していませんでしたが、後の幕府による鎖国の原型とされています。

鎖国の始まりと終わり

江戸幕府は鎖国政策をどのように進めたのでしょうか。鎖国が終わった理由もあわせて見ていきましょう。

鎖国令の発令

鎖国令の前段階として、1631(寛永8)年に幕府は「奉書船(ほうしょせん)制度」という政策を実施します。特別に許可された場合のみ、老中奉書(ろうじゅうほうしょ)の発行を受けられるようにすることで、日本人の外国への渡航をコントロールしようとしたのです。

その後幕府は段階的に規制を強め、鎖国を完成させていきます。

●1633(寛永10)年:奉書船以外の海外渡航を禁止

●1635(寛永12)年:日本人の海外渡航・帰国を禁止

●1639(寛永16)年:ポルトガル船の来航を禁止

上記以外にも、キリスト教信仰の禁止や宣教師の滞在禁止、外国との貿易の制限などの鎖国令が出されました。

島原の乱がきっかけで鎖国体制の完成へ

1637(寛永14)年に起こった「島原の乱」は、鎖国を完成させた大きな原因とされます。島原の乱は、領主による苛烈なキリシタン弾圧と年貢の取り立てが招いた一揆です。

江戸時代で最大規模の一揆とされ、幕府は鎮圧に半年を費やすほどでした。多くの人命が失われ、舞台となった島原や天草では田畑を耕す者がいなくなってしまいます。

このような事件を引き起こす元となったキリスト教を、当時の将軍・徳川家光はますます警戒します。1639(寛永16)年、家光はキリスト教を布教するポルトガル人を締め出すためにポルトガル船の来航を禁じ、鎖国体制が完成するのです。

▼関連記事はこちら

ペリーの要求により開国へ

幕末になると、鎖国を続けていた日本も諸外国から開国要求を受けるようになります。1844(天保15)〜1853(嘉永6)年の間に、アメリカやロシアなどが開国を求めて次々に日本にやって来たのです。オランダ国王からも開国を勧められますが、幕府は頑なに受け入れませんでした。

しかし1853(嘉永6)年、浦賀沖にアメリカからペリーが来航したことで流れが変わります。ペリーはアメリカ大統領からの国書を持ってきていたため、簡単に拒否できませんでした。

協議する時間が必要ということで、一度は帰国してもらいますが、翌年には再びペリーが来航します。ここで幕府はアメリカと「日米和親条約」を結ぶこととなり、下田と函館を開港しました。

▼関連記事はこちら

200年以上続いた鎖国

江戸時代の初期に完成した鎖国体制は、幕末の開国まで200年以上続きます。一部の国や民族とは交流していたものの、幕府が得られる情報や物資は限られていたでしょう。

スペインやポルトガルがもたらしたキリスト教や人身売買などを排除するために始まった鎖国も、時代が下るにつれて意味をなさなくなります。幕末にはアメリカやロシアの船も日本を訪れるようになり、ペリーの来航でついに日本は開国します。

もしも江戸幕府が鎖国しなかったら、日本はどうなっていたのでしょう。歴史に「もしも」はありませんが、鎖国をテーマに親子で意見を交わしてみると、新たな気付きがあるかもしれません。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部