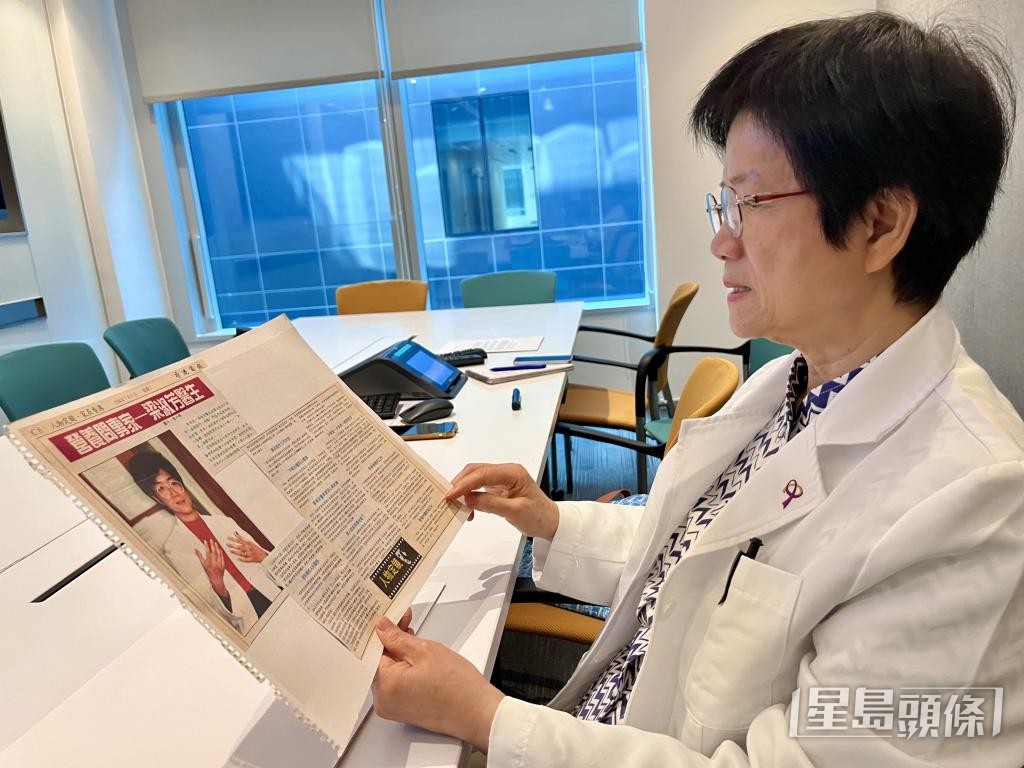

研究發現「每兩個港人一個肥」,敲響健康的警鐘。中大醫院兒科專科醫生梁淑芳,過去30多年研究兒童成長及發育。眼見兒童肥胖埋下日後患慢性病的伏線,她曾成立本港首間兒童肥胖門診冀作出預防,但敵不過「胖就是健康」的傳統觀念,失敗而回。痛定思痛,她覺悟要由改變家長開始,閉關潛修「廚房醫學」,並透過健康飲食,讓1位曾因過度催谷導致提早發育的5歲女童重拾健康。梁醫生自言是走窄路的播種人,縱使一路走來跌跌碰碰,志氣滿滿的她仍有信心,盼迎來讓健康飲食種子發芽的時光。

據衞生署2020至2022年度人口健康調查,15至84歲港人中32.6%肥胖,22%超重,而且近25%欠運動,近98%每天進食水果及蔬菜量不足。按現時標準,男士腰圍超過35.5吋(90厘米),女士腰圍超過31.5吋(80厘米),便屬中央肥胖,涉及肥胖的疾病更達224種,服用減肥藥只屬輔助性質,減肥的根本在於改變生活模式。梁淑芳醫生是研究兒童肥胖的先軀,曾於1993年跟中文大學兒科學系,為全港2.5萬名兒童進行調查,相關數據一直是本港兒童成長指標。

隨着社會富裕,食物選擇繁多,過去30多年港人肥胖情況日趨嚴重,她指除與垃圾食物有關,更涉及兒童時期養成的不良飲食習慣,「攝取太多蛋白質與熱量,太少植物營養素、抗氧化物質及纖維。」只怪營養太多,肥胖很易,更重要是家長太愛子女,時刻擔心他們營養不足,發育不良,便重手催谷,反而誤了孩子健康。行醫多年,其中1個5歲女童的個案令她難忘。

她憶述,該女童的徵狀是乳房開始發育,經了解生活細節,發現問題出在過度豐富的飲食習慣。原來,女童長得矮小奀瘦,祖母憂她發育不良,在「胖嘟嘟就是健康」的觀念下,每天給孫女熬瘦肉湯,然後用肉湯煮粥或煮飯,女童「每日食足3餐」,更每天喝三次奶,早餐另吃一隻雞蛋 、豬肉粥或排骨粥;午餐吃飯及蒸豬肉;晚餐吃飯和肉餅,還有燉湯或魚湯;每天亦飲紅棗水「進補」。

祖母「催谷餐」營養爆燈易肥

除此,女童易煩躁,亦曾便秘,晚上睡覺更冒汗。梁醫生指,從家人得知女童體形體重本屬正常,反而祖母的「愛心催谷餐」才是問題根源,便嘗試調節女童飲食習慣,如停飲牛奶、停用肉熬湯及少吃肉,又安排多吃豆腐、蔬果,增加纖維,2個月內女童的乳房縮小,停止提早發育,至7歲半時才按正常生長規律發育增高。

梁醫生指,女童的個案反映世人仍有「瘦就是不健康」的錯覺,她反問「若孩子生長標準屬正常範圍,只是高高瘦瘦又有何妨?」按孩童的生長周期,一般而言於半歲至1歲時漸瘦,2歲最瘦,而5歲以下較少出現肥胖。她續稱,幼童吸收太多營養的壞處是,多餘熱量會製造「肥細胞」,當「肥細胞」達到一定數目便會膨脹,出現明顯肥胖。

減肥動機低 肥胖門診終失敗

不少家長反映,「子女往往於5歲後,特別是過了暑假便突然變肥。」她指,即使孩童於5歲那年沒增加食量,但「大食」習慣已於之前建立。研究亦發現,本港10歲肥胖兒童已潛在心臟病及糖尿病風險,並出現血脂高等情況。有見及此,她曾成立本港第一所兒童肥胖門診,但能夠成功減肥的兒童極少,原因與家長和孩子的減肥動機不強、未能徹底改變飲食習慣等,令她極度氣餒和失望。

不服輸的她苦思成敗,認為需為2至5歲的孩童建立健康飲食習慣,但關鍵需由家庭入手,決心研究飲食。同為人母的梁醫生,於懷有次子時曾食量大增,「日食3塊豬扒、3隻雞蛋,結果重了30多磅。」產後她透過進食糙米、多菜少肉的高纖餐單「修身」,她便引用自身經驗,並進修中醫、營養學及烹飪,躲進廚房鑽研出主打多菜少肉的「廚房醫學」,盼感染家長走入廚房,為家人烹煮健康飲食,預防肥胖及「三高症」等慢性疾病。

倡以植物性飲食為基礎

她坦言,都市人易生病,在於飲食不均衡,只吃肉,欠植物營養素滋養身體,故提倡以植物性飲食為基礎,配合全穀食物,如麥皮、胚芽糙米、豆腐及腐竹,近年流行的素肉因含添加劑而不獲推薦。談到營養學,總不離計數,她指「2塊細豬扒等如4份蛋白質,1塊大豬扒就是8份蛋白質」。外出用膳,飯餸份量大,隨時超標,故鼓勵平日「自家煮」,少吃肉便有胃吸納菜蔬,維持均衡飲食。現時雙職家長普及,她建議由平日掌廚的外傭代勞。

問及若孩子已屬肥胖體形,改變飲食習慣可否挽回健康,她直言,家長須與醫生合作3個月至半年,才能收效,「過去曾有出現高膽固和脂肪肝的兒童,重拾健康。」近年她經常出席公開講座,又走進幼稚園及中小學校園,與教師和家長分享「廚房醫學」,更一起烹製雜菜湯、粟米毛豆飯等少鹽少油的健康菜式。她指,少鹽少油未必單調乏味,「可用植物性油和含礦物質的海鹽調味。」

訪問在中大醫院、梁醫生的「主場」進行,她早早到達,認真準備受訪內容。近年全球掀起健康熱,肥胖症漸為世人關注。矢志為兒童肥胖問題尋出路,梁醫生多年來雖經歷失敗起跌,但未消磨志氣和熱誠,她自言,「我是走窄路的播種人,希望現時是合適時機,讓健康飲食的種子可以發芽。」

非個個啱「進補」 須尋找合適飲食方式

梁淑芳醫生育有1對子女,她憶述早年曾有家長「獻計」,建議她給偏瘦的長女吃燕窩「進補」及飲牛奶增肥,結果換來反效果,最後子女按她原本的方式養育,健康成長。

專門研究兒童肥胖,梁醫生自有一套育兒方針,她憶述長女4歲時「高高瘦瘦」,前往接放學時獲不少人「熱心」推薦增肥秘方。這位開明媽媽自言女兒的身高及體重屬正常範圍,絕不擔心出現健康問題,但見女兒似對其他家長的建議心動,便帶其到藥行買燕窩,然後回家一起烹製,可是吃了幾次燕窩,女兒體重未有顯著增加。

另有家長「獻計」,指飲牛奶有助「長高長肉」,可是女兒飲牛奶後,反引發濕疹大爆發。她又稱,當時其母亦煮大餐,惟女兒吃得過飽嘔吐,最後她跟女兒商議後,沿用舊有飲食方式,現時一對子女已健康成長,亦成家立室。

現已晉升外婆的梁醫生,並未為3名孫仔催谷增肥,反而擬定注重營養均衡的餐單,她笑言,「3個孫仔都喜歡吃菜蔬,偏瘦但健康。」

力薦自家製麥皮餐 天然食材「好好味」

談到都市人生活繁忙,培養健康飲食習慣知易行難,身體力行推廣「廚房醫學」的梁淑芳醫生,立刻推介她食用多年的自家製「黑豆黑芝麻麥皮」麥皮餐,笑言經天然食材調味後的麥皮,亦可以「好好味」。

她指,丈夫是該麥皮餐的多年擁躉,因食量大,一般當早餐吃,而她食量小,麥皮餐已算是午餐。她指,該麥皮餐選用天然食材,符合少鹽、少糖原則,當中麥皮具降膽固醇功效;黑豆粉提供蛋白質;屬堅果的黑芝麻含鈣質,不必飲牛奶;杞子含豐富維他命C,靈神明目;亞麻籽粉則減緩血糖血脂上升,可預防心血管疾病及糖尿病;而菇粉則屬天然調味料。

她指,每當外遊旅行必帶幾包「傍身」,晚上肚餓會浸食充飢,「比吃即食麵健康」。問到材料千篇一律會否令人生厭,她笑言可以定期微調,如把黑豆粉改作紅豆粉,黑芝麻粉轉為杏仁粉,但宗旨不離食材要天然及無添加。

記者:關英傑

—————————————

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow