Las Trümmerfrauen, las mujeres que iniciaron la reconstrucción de la Europa de posguerra

El final de la guerra en Europa dejó un panorama desolador en el que las mujeres fueron unas de las que más sufrieron (hambre, vejaciones, violaciones...). Pese a ello, supieron sobreponerse y, como en el caso de las Trümmerfrauen alemanas, levantar con su trabajo el país

Si hay un paisaje que muestra el final de la Segunda Guerra Mundial es el de los escombros. Pueblos, ciudades enteras, amanecieron reducidas a un amasijo de ladrillos, polvo y piedras. En el momento de la rendición, ocho millones de hogares estaban ya destruidos, según las estimaciones más bajas. Fueron el efecto más visible de unos bombardeos dirigidos contra la población como objetivo único. Cada uno de esos hogares tenía una historia propia que contar, un relato de violencia que marcó la fase de reconstrucción del más duro y más sangriento de los conflictos contemporáneos.

En el momento de la rendición, ocho millones de hogares estaban ya destruidos, apenas quedó nada en pie de la vieja idea de Europa. Foto: Shutterstock.

No fueron solo las casas o las infraestructuras las que se derrumbaron, apenas quedó nada en pie de la vieja idea de Europa. El enfrentamiento y el potencial destructivo desplegado durante la guerra había alcanzado unas dimensiones desconocidas hasta el momento. Particularmente duro fue el castigo infligido contra la población civil el último año, especialmente en el Este, fruto de la política de tierra quemada de las tropas alemanas y soviéticas. Los combates cesaron en Europa, oficialmente, la primavera de 1945, pero toda esa violencia acumulada se transformó en una sed de venganza que fue canalizada de manera distinta en cada territorio y zona de ocupación.

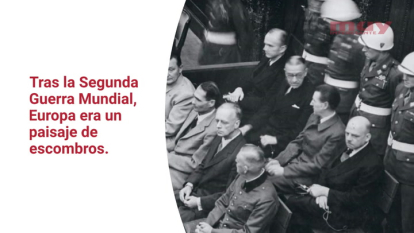

La atmósfera favorable a un castigo justo y necesario para los que habían desencadenado todo aquello presidió la liberación de los últimos territorios del Reich y terminó dando forma a la política de reconstrucción de los nuevos estados europeos. Los conocidos como juicios o procesos de Núremberg, localidad en la que se juzgó durante meses a los principales líderes y dirigentes nazis, fueron su escaparate mundial. Sentaron las bases de un nuevo Derecho Penal Internacional, la propia noción de los Derechos Humanos, y los delitos de crímenes de guerra y de genocidio que aún están en vigor.

Acusados en el proceso principal de Núremberg. De delante a atrás y de izquierda a derecha: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, Dönitz, Raeder, Schirach y Sauckel. Foto: ASC.

Pero los juicios tuvieron otra aplicación inmediata mucho menos conocida. Fueron el principal vehículo para la desnazificación y la reorientación cultural e ideológica de la población alemana. Los juicios se emitían a diario por radio y las gigantescas pruebas documentales de los crímenes acumuladas en los archivos militares se mostraron en las escuelas, cines y en los llamados centros de reeducación nacional. A pesar de que trataban de mostrar cómo los nazis habían manipulado a la gente para llevar a cabo sus planes, una losa de culpabilidad colectiva cayó sobre la población alemana, sobre todo a medida que se conocían y emitían en los cines las imágenes del interior de los campos de concentración tras su liberación.

Ruinas y violencia

En este clima del final de una guerra que había engendrado también un odio sin precedentes, no tardaría en desatarse una ola de violencia entre una población devastada, física y moralmente. Los estudios de los últimos años están mostrando cada vez más ese rostro terrible de la ira que presidió la postguerra civil europea. Y muestran una etapa en la que la supervivencia no solo estaba marcada por la división entre vencedores y vencidos, sino, sobre todo, entre colaboracionistas y resistentes, cuya posición cambió radicalmente con el fin del conflicto.

Fotografía de Robert Capa en Chartres en la que se ve a una joven con el pelo recién rapado, a la que acusan de haber mantenido relaciones sexuales con un militar alemán (1944). Foto: Shutterstock.

Este fue el panorama interno con el que las nuevas autoridades se encontraron para tratar de gestionar la paz y el orden público. Sin recursos materiales ni humanos y en medio del caos, era imposible evitar que la gente se tomara la justicia por su mano. Una larga hilera de ciudades reducidas a cenizas, borradas del mapa, formaban parte de los países que emergían del nuevo mapa político de Europa, en el que se había disparado el volumen de desplazados. Un éxodo que tampoco tenía precedentes en ninguna otra época de la humanidad. La primera y más imperiosa necesidad era alimentar a toda esa población, pero con las vías de comunicación completamente destrozadas, la desnutrición y la hambruna se volvieron permanentes. Los hurtos y robos sobre todo lo que quedaba en pie estaban al orden del día, mientras la población era abastecida casi en su totalidad por el mercado negro.

Los escombros, las ciudades y núcleos urbanos en ruinas eran la cara más visible de la devastación, el recordatorio más inmediato de que la guerra acababa de terminar. Una guerra total, extendida a la población, que había dejado un negro balance de treinta y seis millones de muertos, sin distinción entre combatientes y no combatientes.

Ruinas de los edificios bombardeados en los ataques aéreos alemanes junto a la catedral de San Pablo en la ciudad de Londres. Foto: Getty.

Una deshumanización que se había extendido allí donde había comenzado: en los campos de concentración. Las órdenes para abandonar a los prisioneros a su suerte, regulando la supresión de las ya bajas raciones alimenticias y aumentando la carga de trabajo para acelerar así su exterminio, se conocen de forma seriada al menos desde 1944. Tras la liberación, el miedo a las epidemias y a las enfermedades contagiosas terminó con la vida de aquellos que quedaron en cuarentena. El miedo, la culpa y la enfermedad presidían una vida cotidiana de hambre y de privaciones de todo tipo, que no tardaron en hacer mella en la población. La falta de recursos, unida al incremento de habitantes con la llegada de desplazados en algunas zonas del continente, condujo a la extenuación y a la muerte a muchos civiles llevados al límite tras seis años de conflicto. El castigo a los que aparecían como culpables era prácticamente la única forma de resarcirse de todo aquel sufrimiento que no tenía fin.

Ansia de venganza

A pesar de los discursos de paz, la venganza lo impregnaba todo y fue parte fundamental de los cimientos sobre los que se reconstruyó Europa. Aquel final bélico prolongado degeneró en otro tipo de guerra, una guerra residual, camuflada en la venganza posterior que se extendió contra todos aquellos identificados como colaboradores necesarios de los nazis. El ajuste de cuentas fue generalizado y se extendió por todas partes, de las ciudades al pueblo más pequeño y alejado.

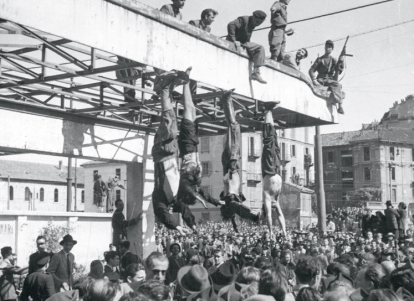

De izquierda a derecha, los cuerpos de Nicola Bombacci, Benito Mussolini, Claretta Petacci, Alessandro Pavolini y Achille Starace exhibidos en la plaza de Loreto de Milán en 1945. Foto: Getty.

Castigos ejemplares y públicos, la mayoría de ellos, pero también ocultos y privados, que van saliendo a la luz con el paso de los años. Todos aquellos denunciados como colaboradores de los alemanes sufrieron la ira de multitudes incontrolables: las medidas fueron desde las ejecuciones públicas a la quema de los negocios y casas de los colaboracionistas, hasta su empleo en trabajos forzados que anteriormente desempeñaban o dirigían ellos. Lo importante no era solo el castigo, sino exhibirlo, mostrarlo al resto de la población. Los cadáveres de los fusilados, mutilados, apaleados y ahorcados quedaban expuestos durante días en las plazas céntricas o en improvisados recintos habilitados para ello, ya que a veces no se sabía cuál era el centro de ciudades destrozadas por las bombas y los incendios.

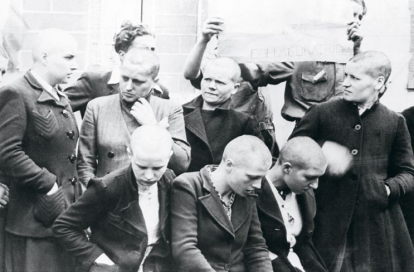

Dentro de esta amplia gama de castigos ejemplares destacaron los aplicados a las mujeres acusadas de colaboradoras. Fueron unas de las primeras víctimas de esa venganza colectiva, a tenor del ritmo de denuncias que siguió a los primeros días y meses tras el fin de la guerra. El más común de estos castigos, afeitarles la cabeza, tenía un marcado significado social. Desde el siglo XIX, el castigo tradicional para las mujeres acusadas de adulterio era raparles el pelo, era el precio por desafiar el honor masculino. Aunque muchas estaban solteras, viudas o incluso divorciadas, como en el caso de Francia, el adulterio se había consumado como una forma popular de traición a la patria. La mayor parte fueron condenadas a esta y otras formas de humillación pública, antesala de la condena y del ostracismo social, pero muchas de las mujeres acusadas de colaboracionistas de los nazis fueron sometidas a largos y duros interrogatorios que incluían torturas psíquicas y corporales, tras las que, finalmente, fueron ahorcadas públicamente.

Colaboracionistas francesas apresadas en el Día de la Bastilla. Foto: Getty.

De este modo, es notable ver el cambio de sentido que tuvo la imagen de la mujer a lo largo de la guerra, pasando de ser la heroína a ser la fuente del pecado y vergüenza. No es de extrañar que la investigación reciente reconozca a las mujeres como el colectivo de víctimas civiles más perjudicadas por la guerra y la postguerra. No solo habían tenido que soportar las hambrunas, los bombardeos o la pérdida de sus hogares, sino que sufrieron una política sistemática de violaciones. Primero con la ocupación alemana, como después con el progresivo avance de los ejércitos aliados hacia Berlín, la violación fue usada como arma de guerra étnica, primero, y como venganza, después. Fue, sin duda, uno de los efectos más palpables de la brutalización del frente que antes se extendió por las retaguardias.

Historia

Mujeres en la Segunda Guerra Mundial, una perspectiva de género

Patricia González Gutiérrez

Desplazadas y refugiadas

Es imposible calcular el porcentaje de mujeres que comprendían los 46 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen entre 1939 y 1948. Al final de la guerra, se ha calculado que más de ocho millones de trabajadores forzados fueron liberados. Las reacciones ante tal contingente de esclavos del Reich vagando de un lado a otro incrementaron el miedo a las represalias dentro de la dividida y derrotada sociedad alemana. Muchos de ellos engrosaron las filas de los refugiados o eran alemanes afincados en zonas del este desde hacía cientos de años de las que ahora eran expulsados. De las nuevas fronteras polacas salieron, aproximadamente, once millones de germanohablantes.

El incremento de refugiados se produjo hasta 1947, agravando la situación general de hambre y penuria hasta límites insospechados. La tasa de mortalidad alemana de julio de 1945, una vez terminada la guerra, por ejemplo, era tres veces superior a la media de 1939. Hasta la estabilización del marco alemán y el principio del fin de la inflación, en 1948, no se retomó la producción de alimentos y bienes de consumo. Solo entonces se equipararon al ritmo de producción industrial los sectores económicos estratégicos, que en gran parte no habían sido bombardeados por los aliados para favorecer así la reconstrucción económica rápida. Las mujeres fueron la pieza clave de estos sectores económicos emergentes, continuando la actividad que venían realizando desde el comienzo de la guerra como productoras y sustitutas de la mano de obra masculina. Pero seguía faltando mano de obra, sobre todo en el mundo rural.

Las fábricas se llenaron de mujeres que sustituían a los hombres que iban al frente de batalla. En la imagen, un grupo de mujeres haciendo globos de barrera en 1943. Foto: Getty.

Las «Trümmerfrauen»

En todas esas ciudades vacías y derruidas, surgieron miles de mujeres que comenzaron a limpiar escombros. Eran las Trümmerfrauen (literalmente, «limpiadoras de escombros»), que se extendieron y organizaron hasta constituir la primera y casi única fuerza destinada a reconstruir el nuevo país junto con otras tantas mujeres. Eran las perdedoras: hijas, hermanas o esposas de los que habían empezado la guerra, fueron víctimas de violaciones a manos de los soldados rusos, norteamericanos, franceses e ingleses. Algunas fueron depuradas, expulsadas de empleos que dejaron de existir o estuvieron vinculadas a algunas de las organizaciones del Partido Nazi, pero, poco a poco, ante aquel espectáculo de desolación, fueron aceptadas por los ejércitos ocupantes y se convirtieron en la principal y única vía de salida, haciendo casi lo único que les estaba permitido hacer: trabajar con sus manos para devolver la normalidad al país.

Ante la falta de mano de obra masculina, además de retirar escombros y limpiar los solares derruidos, hacían lo que ya no hacían los soldados desmovilizados ni tampoco los trabajadores extranjeros o forzosos. Retiraban todo lo que habían quedado atrás al paso de los ejércitos: intendencia, ropa, restos de uniformes y equipos pero también armas, munición y bombas por estallar. Era un trabajo que les permitía sobrevivir, pero en el que también morían.

Aunque su número ha sido puesto en tela de juicio en los últimos años, reduciendo sensiblemente su dimensión, no hay duda de que se extendieron por toda Alemania. El control aliado en la zona occidental tardó en reconocer su tarea. A partir de julio de 1946, las empresas alemanas fueron autorizadas a contratar mujeres entre quince y cincuenta años, en jornada continua de nueve horas. Aunque algunas colaboraron como voluntarias, la mayoría cobraba un salario, una parte en metálico y otra en comida, que podían sumar a la cartilla de racionamiento.

Las Trümmerfrauen, literalmente «mujeres de los escombros», se dedicaron a limpiar y a reconstruir las ciudades alemanas y austriacas. Foto: Getty.

Las Trümmerfrauen se organizaban en columnas de diez a veinte personas, entre las que también hubo algunos hombres, que formaban largas cadenas humanas subidas a las montañas de escombros. Una vez allí, separaban los materiales que podían ser reutilizados y retiraban los demás. Una imagen icónica mantenida gracias al hecho de que algunas ciudades alemanas aún conservan restos de estas montañas de escombros. Aunque es en Berlín donde más documentado está su trabajo, las columnas llegaron a todos los rincones de Alemania y de Austria. En el área que quedó bajo control soviético, pronto fueron consideradas como heroínas, símbolo de la lucha de la clase trabajadora contra el fascismo, siendo elevadas por la propaganda como las protagonistas centrales de las Obras de Reconstrucción Nacional. Su incorporación en la zona del este siguió siendo masiva, mientras que en la parte oeste fue declinando en favor de la recuperación económica y la paulatina incorporación de los hombres en ella. Pero, con independencia de estas variables, su figura sigue siendo absolutamente mítica en Alemania.

Las Trümmerfrauen ocupan un lugar privilegiado en la memoria colectiva de un país muy castigado por el recuerdo de la guerra y los crímenes que se cometieron en ella. Constituyen la primera piedra de un relato emocional en el que las mujeres tomaron la iniciativa para la reconstrucción de un país absolutamente roto, una clave que sigue vigente en la formación de una nación de posguerra y que tuvo un importante papel, por ejemplo, en la reunificación de Alemania tras la desaparición del Muro de Berlín. No en vano, fue uno de los pocos símbolos compartidos por las dos Alemanias durante muchas décadas de separación.