影像評論〉

今年(2024)3月開始,在台北忠泰美術館展出的《文明:當代生活啟示錄》匯聚了來自全球各地的攝影藝術家作品,探討攝影與文明的關係。我們可以從三個角度來理解攝影與文明之間的關聯:攝影作為記錄文明的工具、攝影作為文明的產物,以及攝影使文明可視化。

多數作品在展覽中可以被視為對文明的紀錄,例如巨大的交流道、油井、機場和集合住宅等被攝影捕捉下來的文明產物。從這個角度來看,攝影被視作一種中立、客觀的工具。然而,這種觀點隱含一些問題。

首先,攝影經常預設西方的觀點,記錄的主要是西方文明的特徵,例如資本主義、工業和科技。19世紀的西方攝影師前往非西方世界時,他們記錄那些文明之外的文明,往往刻意呈現相對於西方世界的「他者」形象。當我在展場中面對韓國攝影師盧純澤(Suntag Noh)的〈赤色之屋 I #13〉(Red House I #13)時,我不由得想到這一點。

此外,攝影的紀錄也暗示了一種普世性。在藝術攝影中,最著名的案例是1955年在現代藝術博物館(MoMA)首展的「人類一家」攝影展(The Family of Man),它囊括了不同國籍的攝影師拍攝世界各地的「人類」,彷彿他們共享一種共同的人性。然而,1950年代的世界並不像展覽所呈現的那樣具有共性,當時是一個充滿冷戰威脅、種族問題和貧富差距的時代。但是在「人類一家」的展覽當中,我們卻看不見世界各地的人身處在各自不同的困境之中。

1970年代以來,透過攝影記錄文明這一宏大的觀點逐漸退場,攝影師與評論家、研究者開始強調照片如何鑲嵌在當代的社會文化脈絡之中,特別是在資本主義與國家權力的脈絡中。這種關注背後明顯體現了一種左翼的關懷:攝影不僅展現純粹而美麗的影像,也是權力的結果、現代性的產物。我們可以從民族誌的角度來說明這點。以攝影記錄文明,類似於殖民時期的人類學家透過田野工作來記錄某地的文明;而將照片視為文明的產物這一觀點,則更接近於當代人類學者的做法,他們更注重對自身的反思性考察──比起照片如何記錄文化,更重要的是照片是如何被生產、理解、傳播與使用。

《文明:當代生活啟示錄》中有一些作品採取了這種觀點,特別是在「說服」、「控制」和「破裂」這幾個單元中,觀眾可以看到照片中不僅有新聞媒體、攝影工具,甚至是拍攝現場本身,攝影不再僅是記錄對象的工具,而已成為被觀察的對象。這是整個展覽中最引人入勝的部分。例如,美國紀實攝影師亞力克・索斯(Alec Soth)的〈巴黎大皇宮(卡爾・拉格斐)〉(Grand Palais (Karl Lagerfeld))彷彿揭露了現代社會中無所不在的鏡頭對人的窺視和規訓。而英國攝影師羅伯特・沃克(Robert Walker)的〈紐約時報廣場〉(Times Square, New York)則直接向觀眾展示圖像氾濫的當代世界。這些作品共同反映了攝影作為一種現代技術,已經與人類文明緊密結合。

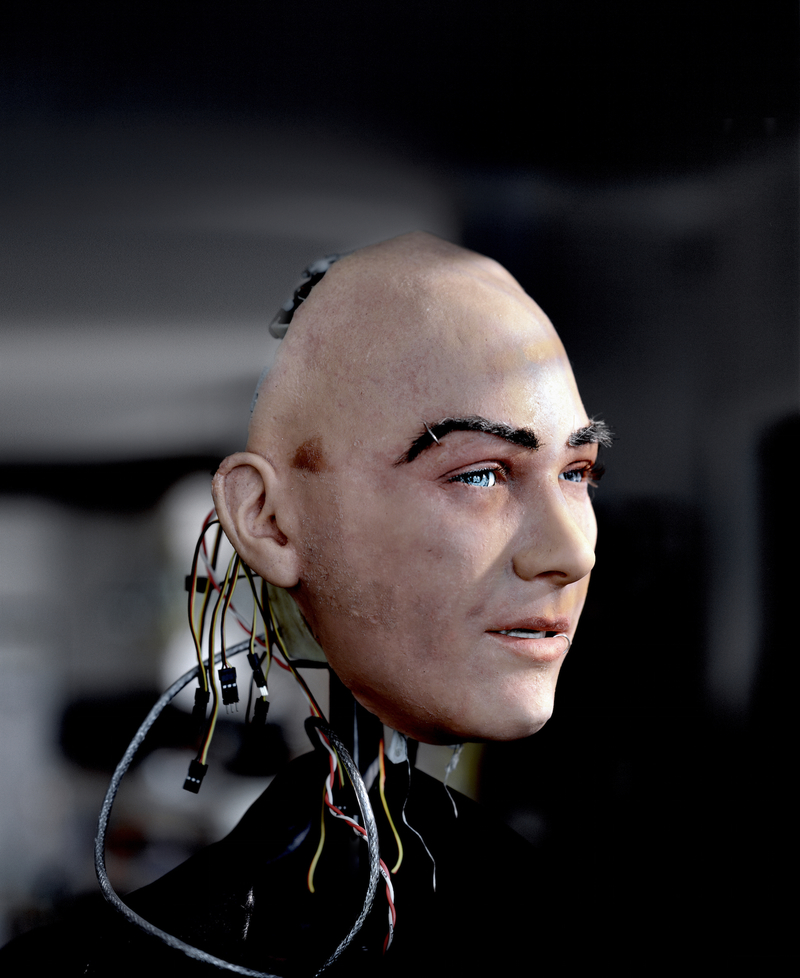

在第三種觀點中,我們關注攝影如何將那些不可見的抽象狀態變得可視。照片在某種程度上彌補了我們面對一些抽象且重大的問題時無法產生感受的困境。例如,全球暖化作為一個學術課題往往令人難以進入,但北極熊作為全球暖化的象徵,就可以直觀地讓我們「看見」全球暖化。馬克斯・阿奎萊拉─赫爾韋格(Max Aguilera-Hellweg)的《人形機器人》系列(Humanoid series)直觀地提供了AI與人類關係的意象;盧卡・札尼爾(Luca Zanier)的〈國際足球總會:執行委員會,蘇黎世〉(FIFA I Executive Committee Zurich)則將權力運作這個抽象的狀態變得彷彿可以看見。更直接的例證是展覽當中許多空拍照片,如洛培茲・盧茲(Pablo López Luz)的〈墨西哥城鳥瞰圖XIII〉(Vista Aérea de la Ciudad de México, XIII (Aerial View of Mexico City, XIII)),讓我們從全景的角度俯瞰人類的聚落。

但是,如果我們進一步分析,可視化的檔案又可分為兩種不同的類型。第一種是以照片作為研究的材料,例如布萊頓大學(University of Brighton)的「研究攝影」項目,這些照片並不一定有形式上的經營,創作者的角色也不明顯;它的重點在於研究者使用檔案照片,對某一個地區或族群的歷史進行視覺化的呈現,進而促進實際的社會行動。

第二種是以照片作為一種檔案創作,最著名的例子是恩威佐(Okwui Enwezor)所策劃的展覽《檔案熱》(Archive Fever)。他在策展論述中說:「本展覽的目的不是去創造一種檔案理論,而是去展示檔案文件、資訊搜集、由數據驅動的視覺分析、主導敘事的自相矛盾、反檔案與反敘事的創造,社會的想像在見證的證言場域中的投射,更重要的是藉此出示並注入當代藝術家的不同實踐。」這裡的重點其實是在於「反檔案」、「反敘事」、「創造」與「藝術家的實踐」。

這兩個案例有助於我們進一步確認《文明:當代生活啟示錄》的獨特性質。與第一種案例相比,《文明:當代生活啟示錄》的照片不僅是研究材料,它們還具有鮮明的形式特徵,無論是嚴謹的構圖、規律性出現的元素,還是戲劇性的光影都深具吸引力。因此,即使觀眾對這些影像的背景知之甚少,仍可從中獲得視覺上的滿足。但這種形式上的滿足與對文明的反思之間存在何種關聯呢?例如,新聞中的油井影像與藝術性的油井影像,對觀眾來說有何差異?實際上,展場中有些照片就來自於新聞攝影。當這些照片從新聞播報員的解說中抽離,被放置在美術館中,它們給我們帶來的是藝術性的體驗,還是照片所報導的事實?

為了回答這一問題,我們需要探討《文明:當代生活啟示錄》與《檔案熱》之間的差異。兩者都具有強烈的藝術操作特徵,但《檔案熱》展覽內含許多虛構、挪用甚至矛盾的手法,而《文明:當代生活啟示錄》則透過相對統一的現代主義攝影語言來展示,強調嚴謹的構圖、細膩的光影與精良的裝裱,不論照片所反映的主題是人類的成就還是悲慘的災難。於此我們可以推斷,《文明:當代生活啟示錄》展覽對形式的經營,並非純粹為了視覺上的滿足,而是源自於一種現代主義的理念:透過照片的形式有助於我們聯繫一種抽象的真實。若沒有這個環節,照片就只是一時一地的特殊景象,無法成為更大的象徵。

而《檔案熱》及許多當代攝影創作則對照片的真實性持懷疑態度,他們多少受到了傅柯(Michel Foucault)的觀點所影響:照片本身並不能代表真實,真實是由照片所處的話語結構所決定,而這是形式所無法傳達的。因此,藝術家開始探索各種影像之外的框架,如檔案、報紙、紀念碑等形式。這與《文明:當代生活啟示錄》中大多數照片採取的平面壁掛方式形成鮮明對比:邀請觀眾觀看單張照片之內的世界,而非照片形成的序列或是照片之外的脈絡。由於照片所聯繫的話語結構因地而異,「文明」這一概念消失了,取而代之的是各個特殊的情境。在此意義上,奧利維耶・克里斯蒂納特(Olivier Christinat)的〈形態II〉(Figurations II)在展覽中顯得尤為特殊,因其呈現了個人,而非文明的整體。

通過回顧攝影與文明的幾種不同關係,我們可以發現,《文明:當代生活啟示錄》的觀看方式具有特殊性,與現代主義攝影緊密相繫。這一點至關重要,因為我們很容易被這些照片所說服,無論是其攝影美學還是所連結的文明主題,都使觀眾能夠無障礙地感受到攝影語言的美感與其宏大的意義。然而,當我們退後一步時,就會意識到,我們其實不是在觀看文明,而是在觀看某些人如何觀看文明。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。