フーディソンと島根県海士町、人工礁を活用した藻場再生実証を6月から開始

-

印刷

-

共有

-

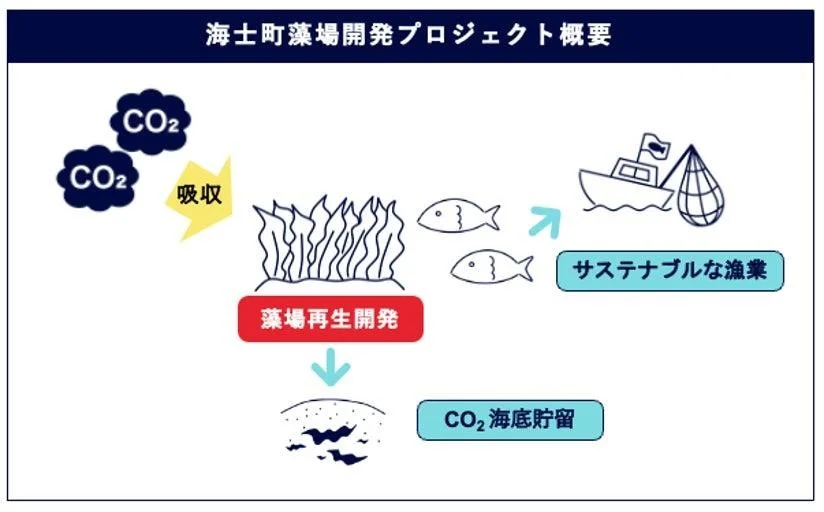

フーディソン(東京都中央区)は5月14日、AMAホールディングス(島根県海士町)と同月13日に業務提携し、海の磯焼けによって水産資源が減少しつつある島根県海士町(あまちょう)の藻場再生に向けた実証実験「シン・ブルーオーシャンプロジェクト」を、6月1日から開始すると発表した。

特許技術の人工礁「リーフボール藻礁」を活用

同プロジェクトでは、藻場再生により磯焼けの解消を図るとともに、二酸化炭素(CO2)吸収源となるブルーカーボン生態系を守ることで、水産資源の増大を目指す。

藻場の再生には、朝日テック(長崎県長崎市)が日本で唯一製造している人工礁「リーフボール藻礁」を活用する。

リーフボールとは穴の開いたコンクリート製のブロックで、海底に沈めると波に流されず固定される特性により、砂浜の海岸侵食防止や、サンゴ礁再生の基台として活用されている。 朝日テックは、米国で開発されたリーフボールに「フルボ酸鉄」を練り込むなど改良を加え、日本の藻場再生に最適な「リーフボール藻礁」を開発。2023年に国際特許を取得した。

実証期間は2024年6月からの1年間

実証期間は、2024年6月1日から2025年5月30日までの1年間。実証開始後、9月までに種苗選定を行い、10月に「リーフボール藻礁」を海中に設置、10月から2025年5月までモニタリングを実施。

海士町近海では、海水温の上昇やガンガゼ(ウニの種類)の発生などにより、藻場が消失し水産資源が減り続けている。同町は今回の取り組みにより海の環境を改善し、町内の新たな雇用創出につなげる目標を掲げる。

なお今回の取り組みは、内閣府の地域再生計画に採択された「海士町ならではの 『活力あるしごと』を生み出すプロジェクト」の一環で行われる。

ブルーカーボン生態系により水産資源を増大させ、生鮮流通を活性化

フーディソンは、飲食店専用の生鮮品EC「魚ポチ」および個人向け鮮魚店「サカナバッカ」など水産事業と、食に特化した人材紹介サービス「フード人材バンク」など支援事業を両軸に事業を展開。今回の実証で成果を上げた場合、全国展開を視野に入れ「水産資源そのものの持続可能性をより広い範囲で向上させることを目指したい」としている。

なお藻場再生は、磯焼け・海の砂漠化の解消、ブルーカーボン生態系としてCO2吸収効果を一挙両得する手法として、世界で注目を集めている。