En “Hablemos de Economía II” Humberto Zambon, doctor honoris causa de la Universidad de Comahue, lo explica a la perfección. El homo economicus, padre del anarcocapitalista, comienza con Adam Smith, sigue con John Stuart Mill y alcanza su formulación más acabada con el británico Lionel Robbins. Von Hayek y Milton Friedman hacen aportes más técnicos, pero hay otro autor que Zambon destaca en el que me gustaría detenerme para entender cómo es este ser humano definido en términos puramente económicos.

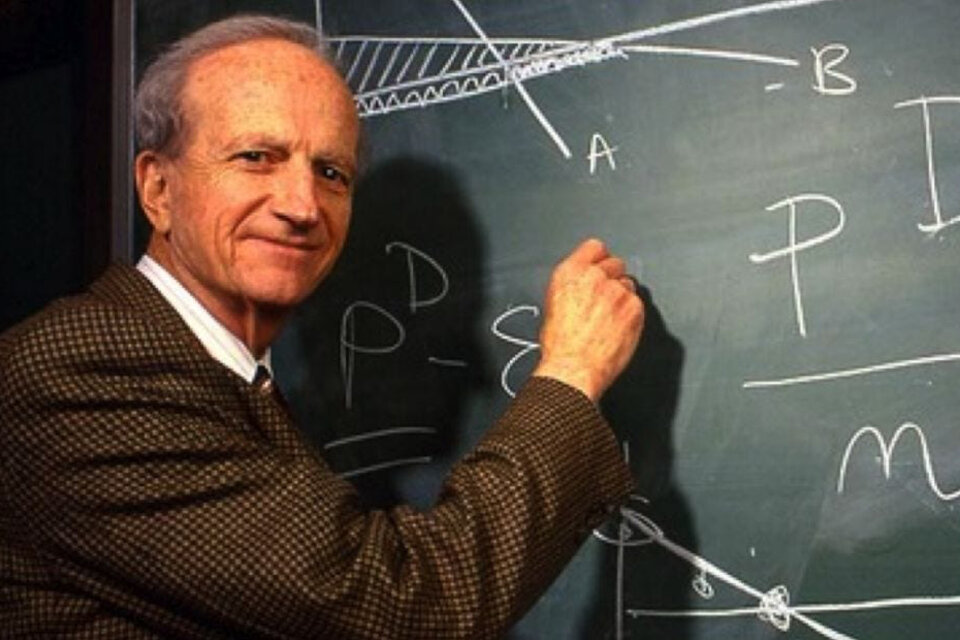

Discípulo de Friedman, figura prominente de los Chicago boys, el estadounidense Gary Becker ganó el premio nobel de Economía en 1992 por completar esta extrapolación de conceptos económicos --insinuada en los otros autores-- al estudio del comportamiento humano.

Becker formaba parte de la escuela de las expectativas racionales que parten de la premisa de que el ser humano es un ente absolutamente racional e individualista a la hora de tomar decisiones. Con esta premisa, Becker aplicó la dupla costo-beneficio que se usaba para la evaluación de proyectos económicos, a casi todos los aspectos de la vida social, desde la decisión de casarse, formar una familia, divorciarse o elegir una carrera hasta la de cometer un delito.

Empecemos por el matrimonio que sigue conservando su popularidad más allá de los cambios culturales de las últimas décadas. Lo que dice Becker es que antes de contraerlo hay que sopesar claramente el costo-beneficio del candidato o candidata en cuestión y solo dar el paso en caso de que hecho el prorrateo resulte conveniente. Siguiendo la misma metodología, este individuo racional procederá a divorciarse si en un determinado momento evalúa que los costos superan a los beneficios de la relación conyugal.

En lenguaje cotidiano, esta balanza suele llamarse ventajas y desventajas, algo que sonaría muy ramplón para un aspirante el nobel. Sustituyéndolo con dos términos eminentemente económicos, Becker le dio no solo una pátina de autoridad académica sino un corte netamente utilitario al análisis de la vida social. Adiós al azar, al misterio del amor, al deseo, las emociones, los impulsos, adiós al hálito y la pulsación de la vida: el sujeto Beckeriano es una pequeña computadora que transforma cualquier eventualidad en una operación contable.

Tomemos una pregunta candente para Argentina en la actual crisis de financiamiento de las universidades y la educación en general. ¿Cómo elegir carrera? Fácil. Hay que sopesar los ingresos que podría tener el individuo en cuestión una vez recibido y compararlo con los costos del estudio, incluyendo el tiempo que insumiría y todos los ingresos que no recibiría en el camino.

La dictadura de Pinochet usó esta lógica para justificar la privatización de la educación, una loza que todavía cargan los chilenos. Según la dictadura pinochetista, el estudiante tenía que pagar sus estudios porque sería el que recibiría “los dividendos” de su decisión.

Becker aplicó la misma lógica a la criminalidad. Según el Premio Nobel, el delincuente es un ser racional que evalúa costos y beneficios antes de cometer un delito. Si roba, viola o mata es porque ha llegado a la conclusión de que los beneficios individuales de su acción superan holgadamente a los potenciales costos.

Pongamos un caso trágicamente familiar en Argentina: Chocobar. Según la teoría de Becker, el delincuente Pablo Kukoc de 18 años se equivocó fiero en su cálculo racional a la hora de tomar su decisión de robar y acuchillar al turista Frank Joseph Wolek. Por más dinero y tarjetas de crédito que obtuviera, por más consumo elemental (comida) o sofisticada (zapatillas Nike) que ganara con su delito, su decisión se lo llevó para toda la eternidad.

¿Cómo evaluar el caso desde el lado de Luis Chocobar, que recibió una sentencia por homicidio de dos años y medio de prisión en suspenso? ¿Le hubiera resultado más beneficioso quedarse en el molde (no correr al delincuente), disparar al aire para que su perseguido se entregara o obtuvo lo que quería con su tiro por la espalda? ¿Cambia el prorrateo ahora que la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral?

Es fácil perderse en un laberinto con esta teoría, pero es importante no perder de vista sus efectos prácticos. La política de mano dura es descendiente directa de este tipo de razonamiento. ¿Qué mejor solución a la delincuencia que aumentar sus costos? Se incrementan las penas para los delitos y listo el pollo: el asesino, ladrón o violador, perfectamente consciente del cambio de legislación, se lo pensará dos veces antes de actuar.

El discurso político viene hace rato teñido de esta premisa. ¿No dijo recientemente el mentor intelectual del presidente argentino, Alberto Benegas Lynch, que un padre tenía derecho a sacar de la escuela a su hijo y ponerlo a trabajar en el taller? Benegas Lynch juntaba libertad y propiedad paternal con costo-beneficio: era más conveniente la productividad del niño que su alfabetización.

En realidad la teoría del costo-beneficio tampoco funciona del todo en el campo económico. Si uno analiza la conducta de los consumidores, además de su capacidad concreta en términos monetarios, sus decisiones no se deben únicamente a un cálculo racional sino a la costumbre, la propaganda, el bombardeo de algoritmos digitales, la imitación, la envidia, la conducta grupal.

No hay que ser socialista o comunista para criticar este reduccionismo individualista del homo economicus. Otro nobel estadounidense, el matemático John Nash --ficcionalizado en la película “Una mente brillante”-- aportó con su teoría de los juegos un modelo que va más allá de la racionalidad individualista para adentrarse en la intersubjetividad. Según Nash, las decisiones no se adoptan en el circuito cerrado de la individualidad sino en función de las relaciones establecidas con los otros (amigo, enemigo, pareja, grupo, etc).

Esta visión se contrapone de lleno con una de las más famosas frases de Adam Smith: “no es la benevolencia del carnicero o del panadero la que los lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses”. Según el padre del liberalismo, la sociedad funciona porque todos seguimos nuestros intereses egoístas: la mano invisible del mercado ordena las interacciones para que el resultado de esta suma de egos desenfrenados sea armonioso.

En el famoso “dilema del prisionero”, John Nash demuestra matemáticamente que ese misterioso equilibrio social del liberalismo individualista alcanza resultados infinitamente superiores si los diferentes actores cooperan y colaboran en un objetivo común.

A primera vista no se ve mucho de esto en la Argentina actual, ni a nivel económico ni a nivel político. Espero que se aplique en el ámbito privado de los matrimonios y otras relaciones sociales que conviven en nuestro territorio tan generoso en riquezas y dislates, pero no me atrevo a poner las manos en el fuego al respecto.